Editorial

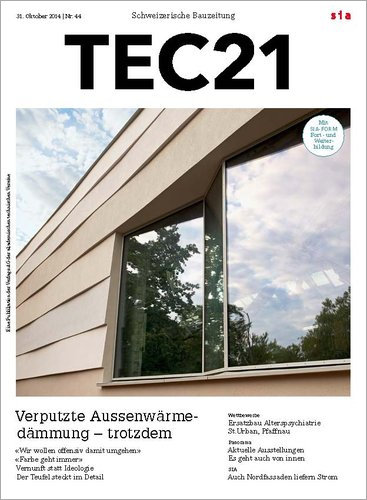

Verputzte Aussenwärmedämmung (VAWD) ist heute vor allem im Wohnungsbau allgegenwärtig, bei Neubauten wie im Sanierungsbereich. Den Ausschlag für die massenhafte Verwendung gibt in erster Linie der niedrige Preis. Dem gegenüber steht eine ganze Reihe offener Fragen: Wo liegt die Wertigkeit des Materials, seine spezifische Qualität im Ausdruck?

Allzu oft begegnet man undifferenzierten Fassaden, durch Fehler in Planung und Ausführung oft mit Schäden behaftet oder mangels Instandhaltung rasch gealtert. Ökologische Probleme sind absehbar, seien es lösliche Chemikalien auf der Oberfläche oder Schwierigkeiten beim Rückbau und bei der Entsorgung.

Dieses Heft ist eine Momentaufnahme unserer aktuellen Baurealität – kein Plädoyer für oder gegen VAWD. Es lässt in der hitzigen Debatte, die vom Häuslebauer bis zur Nationalrätin jede und jeder führt, Fachleute zu Wort kommen, die an Lösungen für die diskutierten Probleme arbeiten. Wir fragen unsere Nachbarn: Zwei Architekten aus Deutschland und Österreich berichten im Interview, was sie – trotzdem – an VAWD reizt. Der Bauphysiker weiss, welche Dämmstärke in der energetischen Gesamtbilanz Sinn ergibt. Und ein Baufachmann bringt auf den Punkt, wodurch häufige Bauschäden an VAWD entstehen und wie sie zu verhindern sind.

Lässt sich aus der Not am Ende doch noch eine Tugend machen?

Pauline Bach