Editorial

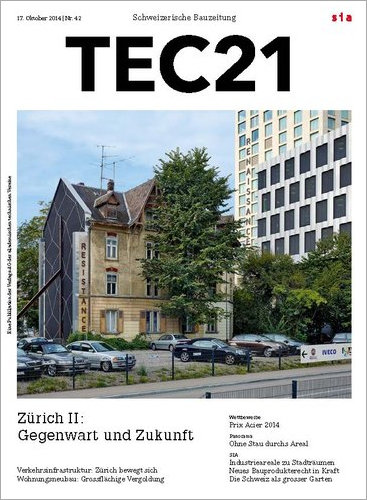

Die Medien meldeten es diesen Januar auf den Titelseiten: Zürich knackt erstmals seit 1973 wieder die Grenze von 400 000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Während zuvor die Bevölkerungszahl zurückgegangen war, stieg der Platzbedarf – von 27 auf 44 m² pro Person. Umnutzungen, Verdichtungen und Ersatzneubauten sollen die Wohnvorstellungen von Alt- und Neu-Zürchern aufnehmen. In der Stadt bilden sich neue Subzentren, das Verkehrsangebot muss nachziehen. Aber kommen sich die 400 000 in einer immer dichter werdenden Stadt nicht zunehmend in die Quere? Und was passiert zwischen Verkehrsadern und Gebäuden?

Bereits 1957 – auch schon damals war Zürich ziemlich voll – betonte Hans Hofmann in seinen «Gedanken und Anregungen zur Verkehrsplanung»1 die qualitative Komponente dieser Koexistenz: «Wir brauchen einen Wertmassstab, welcher nicht nur nach Zeitgewinn misst, den Bürger nicht nur als Fahrgast der Strassenbahn oder als Lenker seiner Autos sieht, sondern auch als Mensch und Fussgänger, dem seine Stadt nicht nur Verkehrsmaschinerie, sondern Raum und Atmosphäre bedeutet.

Wir müssen versuchen, die Stadt nicht nur schneller, sondern auch angenehmer und gefahrloser zu gestalten.» Ob und unter welchen Umständen dies gelingt, ist eine der Fragen, mit der wir uns in dieser

Ausgabe auseinandersetzen; eine andere die nach der Gestaltung des öffentlichen Raums zu «einer Stadt, die Raum und Atmosphäre» bedeutet. Nachdem wir im vergangenen Heft Zürichs Entwicklung seit 1998 beleuchtet haben, beschliessen wir hiermit unsere zweiteilige, von Hannes Henz bebilderte Zürich-Serie.

Tina Cieslik

Inhalt

AKTUELL

09 WETTBEWERBE

Virtuos konstruiert mit Stahl

12 PANORAMA

Ohne Stau durchs Areal | Buchneuheit

14 VITRINE

Treffpunkt der Designszene

16 INDUSTRIEAREALE ZU STADTRÄUMEN

Neues Bauprodukterecht in Kraft | Künftig Merkblatt

zu Bauwerksdokumentation? | Die Schweiz als grosser Garten

21 VERANSTALTUNGEN

22 ZÜRICH BEWEGT SICH

Daniela Dietsche

Kein Platz, kein Geld, aber viele Menschen und noch mehr Wünsche: Zürichs Verkehrsnachfrage steigt schneller, als die Infrastruktur nachkommt.

27 GROSSFLÄCHIGE VERGOLDUNG

Sonja Lüthi

Soziale und funktionale Durchmischung, dazu gut gestaltete öffentliche Freiräume sind die Zutaten für eine Stadt, in der man gern wohnt. Kennt Zürich das Rezept?

AUSKLANG

32 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Zürich bewegt sich

Viele Wünsche und Ideen, aber weder Platz noch Geld für alles und lange Entwicklungszeiten: Die Verkehrsnachfrage in der Stadt steigt kontinuierlich, die Infrastrukturen können nicht mithalten. Diese Situation erfordert ein offenes Denken und viel Aushandeln.

Gemessen an anderen Schweizer Städten und erst recht im europäischen oder globalen Vergleich kann man sich in Zürich hervorragend fortbewegen. Trotzdem hört man in der Limmatstadt Klagen auf hohem Niveau: Die öffentlichen Verkehrsmittel seien in den Spitzenzeiten zu voll, die Velowege unterbrochen, der motorisierte Verkehr staue sich zu oft, in der Innenstadt gebe es zu wenige Parkplätze, oder der Verkehrslärm beeinträchtige die Wohnqualität. Die Rahmenbedingungen für die Verkehrsplaner sind nicht einfach: Mobilität und der Umgang mit dem Verkehr werden in zunehmendem Mass zu gesellschaftspolitischen Themen. Infrastrukturprojekte sind keine klassische Ingenieuraufgaben mehr. Die Vorstellungen und Ansprüche der Bevölkerung prägen das Stadtbild, die Infrastruktur und die Verkehrssituation des heutigen Zürich.

Andy Fellmann, Leiter der Abteilung Mobilität und Verkehr des Tiefbauamts der Stadt Zürich, sieht in der Abstimmung zum Bau einer U-Bahn ein entscheidendes Datum der jüngeren Vergangenheit. Die Stimmberechtigten lehnten den Antrag 1973 ab. Hauptgrund waren wohl die Kosten, aber man wollte auch die Fussgänger nicht in den Untergrund verbannen. Zudem hätten dafür einige Tramlinien aufgehoben werden sollen. In der Folge sprach die Stadt Zürich einen Kredit von 200 Mio. Fr., um den oberirdischen Verkehr zu beschleunigen. Mit dem Geld wurden Lichtsignalanlagen und Eigentrassen für den öffentlichen Verkehr gebaut und dessen Priorisierung vorangetrieben. Der Veloverkehr war damals übrigens kein Thema. Im Jahr 2001 setzte ein Umdenken ein, und man begann, den öffentlichen Raum integraler und in Abhängigkeit von unterschiedlichen Verkehrsträgern zu betrachten.

Grossprojekte als Chance

1990 nahm die S-Bahn Zürich ihren Betrieb auf. Im Unterschied zu vielen anderen S-Bahnen verkehrt sie nicht auf einem eigenen Trassee, sondern nutzt das Netz gemeinsam mit dem Fern- und Güterverkehr. Das führt zwar zu einem komplexen Betrieb, hat aber Vorteile hinsichtlich Platzbedarf und Kosten. Mit der S-Bahn hat der öffentliche Verkehr einen Sprung nach vorn gemacht. Doch obwohl das System in den letzten Jahren erweitert wurde, stösst es bereits wieder an seine Grenzen. Die S-Bahn wurde bewusst als Zusatzangebot konzipiert. Die Bevölkerung entschied sich dafür, die Strassenkapazität nicht zu reduzieren. Das heisst: Zwar zeigt der Modalsplit[1] eine Zunahme des öffentlichen Verkehrs und damit einen niedrigeren Anteil des motorisierten Verkehrs an der Gesamtmobilität, doch in absoluten Zahlen nimmt der Autoverkehr nicht ab.

Aus diesem Grund braucht es Umfahrungsringe für den Individual- und Güterverkehr. «Nur so funktioniert die Stadt», sagt Fellmann. Ein solches Grossprojekt war die 2009 eröffnete Westumfahrung (vgl. TEC21 40/2008 und 17/2009). Sie verbindet die A1 Zürich–Bern mit der A3 Zürich–Chur. Damit wird der Ost-West-Durchgangsverkehr um die Stadt herumgeführt und diese vom Transitverkehr entlastet. Seit 2012 sind die Rückbauarbeiten in der West- und Seebahnstrasse abgeschlossen, und eine Studie des Astra zusammen mit Kanton und Stadt belegt eine deutliche Entlastung dieser Strassenzüge vom Durchgangsverkehr[2] (vgl. TEC21-Dossier «Umsicht – Regards –Sguardi 2013»).

Das jüngste Grossprojekt, das den Verkehr beeinflussen wird, ist die Durchmesserlinie (vgl. TEC21 17/2012, 48/2012, 26/2013, 13/2014). Das erste Teilstück mit dem Bahnhof Löwenstrasse und dem Weinbergtunnel wurde im Juni 2014 eröffnet. Die Durchmesserlinie wird für Entlastung sorgen – zurzeit besteht sogar ein gewisses Überangebot –, aber um dem zunehmenden Verkehr gerecht zu werden, braucht es mehr. Dabei muss der öffentliche Verkehr, der bereits heute mit 39 % den Hauptteil aller auf Stadtgebiet zurückgelegten Wege aufnimmt[3], auch den grössten Anteil des prognostizierten Zuwachses verkraften.

Laufend nachjustieren

Den Grund, dass der Autoverkehr seit den 1990er-Jahren trotz allgemeiner Wachstumsraten in der Schweiz in Zürich nicht zugenommen hat, sieht Fellmann neben dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs und dem Bau des Umfahrungsrings für den Autoverkehr in der Anwendung der Parkplatzverordnung[4], die zwei Ziele verfolgt. Es sollen Parkplätze auf Privatgrund erstellt werden, damit im öffentlichen Raum Platz entsteht, und zugleich soll die Parkplatzzahl beschränkt werden. Ein Beispiel zur Wirkung der Parkplatzverordnung sind die rund 160 oberirdischen Parkplätze am Hafen Enge und in der Alfred-Escher-Strasse, die in eine öffentlich zugängliche Tiefgarage auf der Parzelle der Swiss Re verlegt werden. Damit wird zum einen das linke Seeufer gemäss Leitbild «Seebecken der Stadt Zürich» aufgewertet, und zum anderen können in der Alfred-Escher-Strasse die überkommunale Veloroute realisiert und eine beidseitige Baumreihe gemäss Alleenkonzept gepflanzt werden. Fellmann sagt: «Potenzial zu finden, um das Verkehrssystem weiterzuentwickeln und die Funktionalität im stark genutzten städtischen Raum aufrechtzuerhalten, und die Lösungen zwischen den Anliegen der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Politik auszuhandeln, braucht viel Zeit.»

Dauerbrenner Velonetz

Das Velonetz der Stadt Zürich wird oft kritisiert. Auch Fellmann räumt ein: «Dort haben wir ein Riesenmanko.» Entstanden sei das aus der Geschichte: Man habe immer nur lokal gedacht und nicht das Netz als Ganzes gesehen. Trotz der Enge seien jedoch weitere Velorouten denkbar. Die Stadt versucht einerseits der Sihl entlang Platz zu schaffen, andererseits um den See – teilweise auf Kosten von Flächen in Parkanlagen. Das birgt Zündstoff für Diskussionen, denn bisher war es tabu, einen Park einer Verkehrsanlage zu opfern.

Will man sich an die Normen halten, reicht der Platz auf der Strasse und an den Knoten oft nicht aus. Die Vorgaben der Normen sind für Fellmann durchaus mitverantwortlich für unverständliche Querschnitte. Als Ausweg versucht es die Stadt nun mit farbig gestalteten Streifen: Zurzeit testet man 60 cm breite hellgelbe Markierungen auf der Strasse, die Velofahrenden zu mehr Platz am rechten Fahrbahnrand verhelfen sollen, um zumindest an Ampeln an den wartenden Autos vorbeifahren zu können. Solche Streifen wären zwar erlaubt, dürften aber nicht als Velospuren bezeichnet werden, sondern würden einer Mitbenutzung entsprechen. Aber sie wären ein Schritt vorwärts, um den Zielen des Masterplans Velo[5] näher zu kommen. Denkt man an Fahrradanhänger, in denen Eltern ihre Kinder befördern, oder andere überbreite Gefährte wie Fahrradtaxis, könnten diese Lösungen erneut Anlass zu Diskussionen geben. Das Velo – erstes massentaugliches Individualverkehrsmittel – wurde in den 1960er-Jahren verdrängt und muss nun seinen Platz zurückerobern.

In Zukunft, so steht zu vermuten, wird es nicht mehr möglich sein, jedem Verkehrsmittel ausreichend Platz einzuräumen. Das Konzept der Koexistenz im städtischen Raum muss deshalb weiterentwickelt werden. Aus der Überzeugung heraus, dass es für den Verkehrsfluss, die Verkehrssicherheit, die Wohnqualität und aus Lärmschutzgründen vorteilhaft ist, hat die Stadt Zürich 2013 beschlossen, auch in einigen Quartierzentren, die von Hauptstrassen durchquert werden, Tempo 30 einzuführen.[6] Dabei ist neben den öffentlichen Diskursen zum Thema jedes Projekt einzeln öffentlich aufzulegen, mit den gesetzlichen Rekursmöglichkeiten.

Tangentialen für öV und MIV

Das sternförmig angeordnete Tramnetz wurde lang nicht angetastet. Was heute die Busse leisten, sollen künftig auch Tramlinien übernehmen: Ringe und Tangentialen sollen die City entlasten. Mit der Durchmesserlinie der S-Bahn werden die Fahrgastzahlen weiter steigen. Wer also nicht unbedingt in die Innenstadt muss, soll diese umgehen können. «Wichtig ist uns, die Polyzentren zu stärken und das Tramnetz dezentral anzuordnen», sagt Fellmann. «Hierzu gehört auch, die Tramlinie 8 über die Hardbrücke zu führen. Eigentlich nur eine kleine Netzergänzung, jedoch mit grosser Wirkung, weil die tangentiale Verbindung über die SBB-Gleise bis heute im Tramnetz fehlt.» Der letzte grosse Tramausbau war die Linie 4 in Zürich-West, die im Dezember 2011 eröffnet wurde. Obwohl man sie bei Baubeginn noch nicht gebraucht hätte, war man überzeugt, dass sie künftig gebraucht werden würde. Als Glücksfall entpuppte sich die Fussball-Europameisterschaft 2008 und das geplante Stadion – auch wenn es nicht gebaut wurde. Solche Ereignisse wirken als Katalysator, der politische Mehrheiten generiert und sich finanziell und bei der Abstimmung positiv auswirkt.

Für 2025 schliesslich ist die Tramfortsetzung nach Affoltern geplant. Zürich-Nord entwickelt sich gegenwärtig stark, und die Nachfrage kann mit dem heutigen Bussystem nicht mehr bewältigt werden. «Wir fragen uns jeweils: Wie viel verträgt ein Gebiet noch? Wo brauchen wir Parkplätze, Fussgängerstreifen, Velowege und Haltestellen für den öffentlichen Verkehr?», sagt Fellmann. In der Regel folgt die Stadtplanung dem Verkehrssystem; anders bei der Europaallee (vgl. «Grossflächige Vergoldung», S. 27) – hier sind starke Wechselwirkungen zwischen Verkehr und Siedlung vorhanden. Sie wirkt als Gegenpol zur Altstadt. Die City öffnet sich Richtung Kreis 4 und 5. Das beeinflusst nun auch die Verkehrsströme und vor allem das Fuss- und Velonetz.

Ausweg zweite Ebene

Bei den derzeitigen Zukunftsprognosen betreffend Verkehrs- und Bevölkerungsentwicklung und den engen Platzverhältnissen fragt man sich unweigerlich, wie es mit einer zweiten Ebene aussieht. In Zürich denkt man dabei heute in der Regel an eine unterirdische Erschliessung. Fellmann steht dem kritisch gegenüber, denn mit einer zweiten Ebene werde eine Linie zementiert. Ein langer Tunnel durch die Stadt bringt nichts ohne die entsprechenden Zugänge. Hinzu kommen die Werkleitungen, deren Platzanspruch nicht zu unterschätzen ist (vgl. TEC21 22/2013).

In Wipkingen, Kreis 10, hat man sich nun trotzdem entschieden, die Autos ab 2032 durch einen neuen Rosengartentunnel zu führen, mit dem man zugleich Platz für eine neue Tramlinie gewinnt. Das Rosengartentram soll sodann über dem Tunnel vom Albisriederplatz zum Milchbuck führen. Eine Ebene über Strassenniveau ist hingegen eher selten: Lange diskutiert wurde und wird bei der geplanten Einhausung Schwamendingen. Sie soll helfen, das durch eine Stadtautobahn geteilte Quartier wieder zu verbinden. Eine rechtsgültige Plangenehmigungsverfügung des Uvek wird im Herbst 2014 erwartet.

Die angesagten urbanen Seilbahnen werden auch in Zürich von Zeit zu Zeit diskutiert. Bekanntestes Beispiel: die Seilbahn zum Zoo. Da es sich dort hauptsächlich um Freizeitverkehr handelt, wäre eine Gondelbahn eine gute Lösung. Wegen unterschiedlicher Systemgrössen und Umsteigeebenen ist die Verknüpfung mit anderen Verkehrsträgern jedoch relativ schwierig. Fellmann ist daher skeptisch, ob das im Pendlerverkehr funktionieren würde. Versuchen könnte man es auch auf der immer wieder vorgebrachten Linie Bahnhof Hardbrücke–ETH Hönggerberg. Allerdings ist hier die unkompliziertere Lösung, den Bustakt zu verdichten. Denn die Linienführung durch den bebauten Raum und die anschliessende Bewilligung könnten eine langwierige Angelegenheit werden. Da die Aushandlungs-, Einsprache- und Rekurskultur in der Schweiz grossen Einfluss hat, kann es gut zehn Jahre und länger dauern, ein Projekt zur Baureife zu bringen. «Nach dieser Zeit hat man andere gesellschaftliche Vorstellungen. Da passt das eine dann manchmal nicht mehr aufs andere», meint Fellmann. «Wir befassen uns mit solchen Ebenendiskussionen, wie auch mit einem Seebeckentunnel, der die Bevölkerung sehr beschäftigt.» Realität seien jedoch lokale Anpassungen, wie einen Platz zu unterfahren, um die Engpässe zu entschärfen.

Vorhandenes nutzen

Weil die Finanzlage angespannt ist, greift man bei der Stadt gern auf Bestehendes zurück. Für Velofahrende soll der Stadttunnel temporär genutzt werden. Dieser Tunnel wurde in einem Teilstück unter dem Hauptbahnhof als Vorinvestition während des Baus der Bahnhöfe Museums- und Löwenstrasse erstellt; er führt von der Brunau unter Sihl und Hauptbahnhof hindurch zum Platzspitz. Statt zu warten, bis er in 20 Jahren für den motorisierten Verkehr gebraucht wird, möchte ihn die Stadt nun nutzen. Der rund 500 m lange Tunnel muss noch angepasst werden, damit sich die Velofahrenden sicher fühlen, denn die Dimensionen sind riesig und die Züge auf der Tunneldecke laut.

Mit Infrastrukturausbauten allein wird man das Verkehrsproblem nicht in den Griff bekommen. Neben flexibel nutzbaren Infrastrukturen und einer Verkehrskultur der gegenseitigen Rücksichtnahme braucht es weitere neue Ansätze: zum Beispiel, das Tramsystem um ein Schnelltram zu ergänzen – ein Tram, das nicht an jeder Haltestelle hält.

Schwierig wird das wegen der Mitbenutzung der Schienen, querenden Fussgängern oder Autofahrern. Beim S-Bahn-Netz ist Ähnliches denkbar, mit dem Vorteil, dass es vom übrigen Verkehr abgekoppelt ist. Da Perronlängen und Umsteigezeiten ausgereizt sind, müsste zudem das Rollmaterial angepasst werden, also keine Doppelstockzüge mehr, mehr Türen, nur noch Stehplätze. ZVV und SBB suchen mit dem Konzept S-Bahn 2. Generation (2G) Lösungen in diese Richtung.

Anmerkungen:

[01] Verteilung des Verkehrsaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel.

[02] Bundesamt für Raumentwicklung: Auswirkungen der Westumfahrung von Zürich und der A4 durch das Knonaueramt, 2014.

[03] Auf den öffentlichen Verkehr entfallen heute 39 % aller im Stadtgebiet zurückgelegten Wege, auf das Auto 30 %, auf den Fussverkehr 27 % und aufs Velo 4 %.

[04] Stadt Zürich, Verordnung über private Fahrzeugabstellplätze (Parkplatzverordnung) Gemeinderatsbeschluss vom 11. Dezember 1996 mit Änderung vom 7. Juli 2010.

[05] Stadt Zürich, Masterplan Velo, Zürich lädt zum Velofahren ein, 2012.

[06] Stadt Zürich, Tempo- und Verkehrsregimes mit ÖV-Trassierung, 2013.TEC21, Fr., 2014.10.17

17. Oktober 2014 Daniela Dietsche