Editorial

Lange Gänge. Endlose Treppen. Viel Beton. Wir befinden uns in der Staumauer Punt dal Gall. Der Direktor der Engadiner Kraftwerke öffnet die schweren Türen zum Raum mit den Drosselklappen. Durch die Leitung fliesst Wasser, das im Tal die Turbinen antreibt. 2016 findet im Rahmen einer umfassenden Erneuerung der Anlage eine Revision der Klappen statt.

Kurz zuvor standen wir noch auf der Staumauer, blickten auf den vollen See und stellten uns vor, wie hier in zwei Jahren Taucher auf einem Floss leben und in einer Taucherglocke heruntergelassen werden, um an den Einläufen Unterwasserarbeiten auszuführen. Nach dem Ausfall der Restwasserversorgung vor eineinhalb Jahren waren die Engadiner Kraftwerke gezwungen,

ihr Erneuerungskonzept grundlegend zu ändern.

Der Schlammaustrag in den Spöl ereignete sich damals wegen des tiefen Seespiegels. Gelegentlich sind im Staubecken abgelagerte Sedimente aus betrieblichen Gründen auszuspülen. Dies verursachte in der Schweiz – von der Öffentlichkeit kaum beachtet – wiederholt Fischsterben. Das Gewässerschutzgesetz schreibt vor, dass die Kraftwerksbetreiber bei solchen Operationen Massnahmen zum Schutz von Pflanzen und Tieren zu treffen haben. Die Kraftwerke Hinterrhein haben dies ernst genommen. Zusammen mit den Umweltverbänden und den Fischern setzten sich die Verantwortlichen an einen Tisch. Die Anstrengungen lohnten sich. Das Vorgehen ist beispielhaft für die Zukunft.

Lukas Denzler, Daniela Dietsche

Inhalt

08 WETTBEWERBE

Genossenschaftlich planen

11 PANORAMA

Betonbauten im Rückspiegel | Leserbrief | Historisches Hotel 2015

15 VITRINE

Coaching für energiebewusste Zürcher

18 BEITRITTE ZUM SIA IM 2. QUARTAL 2014

Beschlüsse der Zentralkommission für Normen | Wahlen in SIA-Kommissionen | Radon-Tagung

23 VERANSTALTUNGEN

24 HEIKLE EINGRIFFE

Daniela Dietsche

Viele Wasserkraftwerke müssen saniert werden: zwei Beispiele.

25 «MIT SÄTTIGUNGSTAUCHERN SIND WIR SCHNELLER»

Lukas Denzler, Daniela Dietsche

Ein Gespräch über die anstehende Revision mit Michael Roth, dem Direktor der Engadiner Kraftwerke.

30 MEHR DYNAMIK, BITTE!

Lukas Denzler

Mit künstlichen Hochwassern lassen sich Restwasserstrecken erfolgreich aufwerten.

31 GEZIELT SPÜLEN

Lukas Denzler

Die Kraftwerke Hinterrhein AG erneuern derzeit ihre technischen Anlagen.

35 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Heikle Eingriffe

Sollen die technischen Anlagen eines Speichersees erneuert werden, denkt man zunächst an eine Entleerung. Doch es gibt Alternativen.

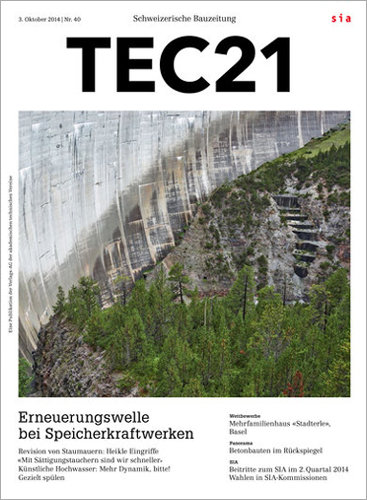

Die Stauseen Valle di Lei und Lago di Livigno sind nicht die grössten, die Talsperren Valle di Lei und Punt dal Gall nicht die höchsten und die beiden Kraftwerksanlagen nicht die leistungsstärksten in der Schweiz. Beispielhaft stehen sie aber für die vielen Wasserkraftwerke mit Speicherseen in den Alpen, die mehrheitlich zwischen 1950 und 1970 gebaut wurden. Bei ihnen sind nun Gesamterneuerungen fällig oder bereits im Gang. Das Hauptziel: die Anlagen für die zweite Konzessionshälfte fit zu machen und so die Betriebssicherheit und die Wirtschaftlichkeit für die ganze Laufzeit der Konzession zu gewährleisten. Beim Ablauf der Konzession nach 80 Jahren dürften die meisten Anlagen das Ende ihrer Lebensdauer noch nicht erreicht haben. Wie es dannzumal weitergeht, hängt von den politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen ab, die aber hier nicht unser Thema sein sollen.

Die Sanierung der Einlaufbereiche und der technischen Anlagen kann nur im Trockenen vorgenommen werden. Eine Möglichkeit, diese Arbeiten auszuführen, besteht in der Absenkung des Sees auf die erforderliche Kote. Alternativ kann der Einlaufbereich auch mit provisorischen Abschlüssen mittels Taucharbeiten abgedichtet werden, sodass im Trockenen von der Luftseite her gearbeitet werden kann.

Um die Staumauer Punt dal Gall mit ihren technischen Anlagen an der internationalen Kraftwerksstufe Punt dal Gall / Ova Spin erneuern zu können, soll zum zweiten Mal in der Schweiz das sogenannte Sättigungstauchen eingesetzt werden. Ursprünglich hatten die Engadiner Kraftwerke (EKW) geplant, den See zu entleeren. Doch nachdem Ende März 2013 eine Panne bei der Restwasserversorgung aufgetreten war, musste das Konzept überarbeitet werden. Grosse Mengen Schlamm gelangten damals vom See in den Spöl. Das ökologische System des Nationalparks, der an die Anlage grenzt, wurde beeinträchtigt. So etwas darf nicht mehr passieren – Öffentlichkeit und Naturschutzorganisationen sind hier besonders sensibilisiert.

Die dreistufige Kraftwerksgruppe der Kraftwerke Hinterrhein (KHR) in Graubünden hat einen guten Teil der Erneuerungsarbeiten bereits hinter sich. Unvergesslich die Bilder vom leeren Lago di Lei und den Alphütten, die dabei zum Vorschein kamen. Auch den Sufnersee wollten die KHR absenken, musste aber abbrechen, weil ein Eintrag von grossen Sedimentmengen in den Hinterrhein drohte. Der Grundablass konnte nicht wie geplant revidiert werden. Insgesamt aber sind die Spülungen und Entleerungen der Ausgleichsbecken und des Lago di Lei, auch aus ökologischer Sicht, erfolgreich verlaufen (vgl. «Gezielt spülen», S. 31).

Eine Besonderheit der beiden Stauseen ist, dass sie nahezu ganz zu Italien gehören, die Täler aber auf Schweizer Gebiet entwässern. Für die Nutzung der Wasserkräfte waren deshalb Staatsverträge notwendig. Die Zusammenarbeit mit Italien ist nun auch bei den Erneuerungsarbeiten zentral. Die Engadiner profitieren dabei von den KHR, die den Hürdenlauf der Genehmigung bereits hinter sich haben. Das Vorgehen bei der Erneuerung unterscheidet sich darin, dass die KHR lang nicht viel gemacht hatten und nun eine Gesamterneuerung durchführen. Die EKW hingegen erneuerten immer wieder Teile ihrer Anlagen – nun ist die Revision der Staumauer Punt dal Gall an der Reihe.TEC21, Fr., 2014.10.03

03. Oktober 2014 Daniela Dietsche

«Mit Sättigungstauchern sind wir schneller»

Bei der Kraftwerksanlage Punt dal Gall ist es Zeit, einige Anlageteile zu erneuern. Nach einer gravierenden Panne im März 2013 musste das vorgesehene Sanierungsprojekt überarbeitet werden. Wichtigste Änderung: Der See wird nicht entleert, Taucher sollen übernehmen.

TEC21: Herr Roth, die Staumauer Punt dal Gall mit ihren Anlagen besteht seit gut 40 Jahren. Nach ungefähr der Hälfte der Konzessionsdauer steht nun eine Erneuerung an. Ist das bei Wasserkraftwerken üblich?

Michael Roth: Ja, es ist sinnvoll, die nassen Teile, das heisst die Stahlwasserbauten unter Wasser, einmal während einer Konzessionsdauer von 80 Jahren zu ersetzen. Üblicherweise geschieht dies nach 40 bis 50 Jahren, um die Anlage bis zum Ende der Konzession sicher betreiben zu können. In unserem Fall bis 2050.

Die Planung begann 2012. Ende März 2013 kam es zu einer Kraftwerkspanne. Was hat sich ereignet?

Wir hatten einen langen kalten Winter, und es herrschte eine ausgeprägte Knappheit im Schweizer Regelenergiemarkt. Von den an den Engadiner Kraftwerken (EKW) beteiligten Partnern wurden wir angehalten, so viel Strom wie möglich zu liefern. Das führte dazu, dass der Seestand so tief war wie lang nicht mehr. Da er aber immer noch 18 m über dem in der Konzession festgelegten Absenkziel lag, machten wir uns keine Sorgen. Am 30. März stellten Nationalparkwärter fest, dass das Restwasser, mit dem der Spöl sonst versorgt wird, nicht mehr fliesst. Die Dotieranlage bei der Staumauer war verstopft. Um Abhilfe zu schaffen, öffneten die EKW den Grundablass. Dabei wurde der Spöl nicht nur mit Wasser versorgt, sondern es gelangte auch Schlamm ins Flussbett. Ebenfalls am 30. März trieben im Ausgleichsbecken Ova Spin tote Seesaiblinge. Aufgrund des Fundorts in der Nähe der Einleitung des Wassers aus der Kraftwerkszentrale Ova Spin mussten sie aus dem Livigno-Stausee stammen. Deshalb stellte man die Turbinen ab und pumpte stattdessen Wasser hoch in den Livigno-Stausee, um dessen Wasserstand anzuheben.

Die Fische gelangten also durch die Turbinen in das Ausgleichsbecken Ova Spin? Wie ist es möglich, dass Seesaiblinge in den Druckstollen geraten?

Sie können grundsätzlich in den Einlaufbereich des Druckstollens schwimmen, was sie in der Regel vermeiden. Vermutet wird, dass der knappe Lebensraum, bedingt durch den tiefen Wasserstand und eine Trübung des Wassers, die Fische dazu veranlasste, das sauberere Wasser im Druckstollen aufzusuchen, als die Turbinen nicht in Betrieb waren. Wenn die Maschinen laufen, meiden sie die Strömung im Einlaufbereich. Wenn sich die Fische aber einmal dort befinden und die Maschinen gestartet werden, sind sie gefangen und geraten in den Sog des Wassers.

Die Ereignisse wurden von der ETH Lausanne untersucht. Wie schätzen Sie den Vorfall heute ein?

Aufgrund der Arbeit der Task Force Spöl und der Berichte der ETH Lausanne wissen wir heute relativ genau, was passiert ist. Der niedrige Seestand führte zu veränderten Erosionsprozessen der Sedimente. Das ist ein dynamischer Vorgang, und es kann zu Trübeströmen kommen. Das sind Schlammlawinen am Seegrund, die durch den See bis zum Mauerfuss gelangen können. Dieser Schlamm ist über das Dotierwasser bereits vor dem Ereignis in den Spöl eingetragen worden und war der Grund, weshalb viele Bachforellen verendeten. Irgendwann verstopfte die Dotieranlage. Das Öffnen des Grundablasses hat zweifelsohne nochmals zu einem zusätzlichen Schlammaustrag geführt. Aber wir gehen davon aus, dass ein Grossteil des Schlamms schon vorher im Spöl war.

Die von Exponenten des Nationalparks und einzelnen Wissenschaftlern viel kritisierte Öffnung war also unvermeidbar?

Ja, den Grundablass zu öffnen war die einzige Möglichkeit, den Spöl wieder mit Wasser zu versorgen. Durch die entstandene Strömung im Einlaufbereich löste sich auch die Verstopfung des Dotierwassereinlaufs. Zunächst gingen wir ebenfalls davon aus, dass das Öffnen des Grundablasses massiv zu dem ökologischen Schaden beigetragen hat. Das war auch Gegenstand des eingeleiteten Strafverfahrens. Da es aus betrieblicher Sicht korrekt war und auch die Experten der ETH Lausanne dies so sehen, wurde das Verfahren eingestellt. Haftpflicht- und Schadenersatzfragen sind aber noch offen.

Noch einmal zurück zu den Unterwasserlawinen. Eine Lawine hinter einer Staumauer hört sich dramatisch an. Sind damit nicht Gefahren verbunden?

Ein Trübestrom hat nicht die Wucht einer Schneelawine. Seine Kraft ist für die baulichen Anlagen unkritisch. Hingegen können Trübeströme dazu führen, dass wichtige Anlagen wie der Grundablass mit Sedimenten eingedeckt werden, und das darf nicht passieren, der Grundablass muss aus Sicherheitsgründen jederzeit geöffnet werden können. Auch deshalb nehmen wir ihn ein- bis zweimal jährlich in Betrieb. Dabei werden die Sedimente frühzeitig weggespült.

Was sind die Konsequenzen aus dem Unfall?

Die Experten der ETH Lausanne haben uns empfohlen, die künstlichen Hochwasser weiterzuführen und den Einlauf in die Dotieranlage um einige Meter höher zu legen. Empfohlen wurde uns zudem, die Abgabe des Dotierwassers mit einer zweiten, unabhängigen Methode zu messen. Die bisherige misst nur die Menge des Dotierwassers, nicht aber seine Trübung. Was wir sofort einhalten können, ist die Empfehlung, den See nicht tiefer als 1735 m ü. M. abzusenken.

Das Absenkziel lag bisher bei 1700 m ü. M. Bringt die Entscheidung, auf die untersten 35 m zu verzichten, keine grossen ökonomischen Einbussen mit sich?

Je nach den Energiepreisen schmerzt das schon. Da wir aber Täler mit einem V-Profil haben, wirken sich die unteren 35 m nur wenig auf das gesamte Stauvolumen aus. Zudem ist der Livigno-Stausee im Vergleich zu den Zuflüssen gut dimensioniert und recht gross für einen Jahresspeicher, der zum Ziel hat, Wasser vom Sommer für den Winter zu speichern.

Das ursprüngliche Erneuerungskonzept sah vor, den See weitgehend zu entleeren und die Arbeiten im Trockenen durchzuführen. Wie beeinflusste das Ereignis die Planung?

Wir fragten uns, ob wir den See überhaupt so weit absenken können wie geplant, ohne einen weiteren Schlammaustrag in den Spöl zu riskieren. Dies führte zu einer Zäsur und Überarbeitung des Projekts. Nun verzichten wir auf die Entleerung und planen stattdessen, Taucher einzusetzen. Um den Grundablass, die Dotieranlage und die Drosselklappen, die sich in der Wasserleitung zu den Turbinen befinden, vor Seewasser zu schützen, muss ein Deckel auf den Öffnungen der Einläufe angebracht werden. Das heisst, es wird seeseitig abgedichtet, und anschliessend können die Arbeiten an den Anlagenteilen in Angriff genommen werden. Der Einsatz von konventionellen Tauchern ist aber heikel. Auf 1800 m ü. M. ist vor allem das Auftauchen gefährlich. Zudem müssten wir den See über drei Sommer sehr tief halten. Die Gefahr eines erneuten Schlammaustrags wäre relativ gross. Diese Erkenntnisse führten zur zweiten Variante: dem Sättigungstauchen. Das Verfahren ist aus dem Offshore-Bereich bekannt. In der Schweiz wurde es erst einmal angewendet – 2012 bei der Staumauer Hongrin VD, oberhalb von Montreux.

Wie muss man sich das Sättigungstauchen vorstellen?

Die Taucher leben während mehreren Wochen auf einem Floss. In einer Druckkammer an der Wasseroberfläche werden sie unter den Druck gesetzt, der dem entspricht, der in ihrer Arbeitstiefe herrscht. Mit der Kammer verbunden ist eine Tauchglocke, die unter demselben Druck steht. Diese kann von der Kammer getrennt und auf die Arbeitshöhe abgesenkt werden. Dort können die Taucher aussteigen und arbeiten. Die Dekompression der Taucher wird gut drei Tage dauern.

Und wie sehen die Kosten aus?

Mit diesem Verfahren können wir die Arbeiten in einem Sommer abwickeln, bei normalem Seestand. Da die Seebewirtschaftung nur wenig eingeschränkt ist, erleiden wir kaum Verluste bei der Stromproduktion. Wir haben ein geringeres Risiko hinsichtlich Schlammeintrag in den Spöl und eine höhere Arbeitssicherheit, weil der kritische Faktor des Auftauchens entfällt. Die nun geplanten Sanierungsarbeiten werden mit 24 Mio. Fr. bis zu 10 Mio. Fr. teurer veranschlagt als bei der ursprünglichen Variante.

Wurden weitere Varianten geprüft?

Ja, wegen der Mehrkosten prüften wir Alternativen. Nehmen wir einmal an, es würde gelingen, den See ohne übermässigen Schlammaustrag abzusenken und zu entleeren. Das nächste Problem ist, dass der Spöl immer mit Wasser versorgt sein muss. Die Zuflüsse bringen dieses Wasser durch den leeren See an den Fuss der Staumauer, von wo es in den Spöl gelangt. Dabei besteht das Risiko, dass die Zuflüsse grosse Mengen Sedimente aus dem See erodieren. Um dies zu verhindern, haben wir uns überlegt, an den oberen Enden der beiden Seearme provisorische Wasserfassungen zu bauen und so das Wasser der Zuflüsse über Leitungen an den Mauerfuss zu bringen. Das wäre aber nicht günstiger, im Gegenteil, die Leitungen auf dem Seegrund zu bauen wäre teurer. Zudem ist es riskant, denn wenn der Zufluss bei starken Niederschlägen grösser als die Entnahme durch die provisorische Wasserfassung wird, muss das Wasser in den See geleitet werden. Im schlimmsten Fall müssten wir die Arbeiten einstellen.

Wann kommen die Taucher zum Einsatz, und wie lang werden die Arbeiten der Taucher dauern?

Wir gehen davon aus, dass die Taucher 2016 drei bis vier Wochen arbeiten. Weil immer Restwasser in den Spöl fliessen muss, können wir nicht alle Einläufe gleichzeitig schliessen. Sobald der Grundablass und der Einlauf in die Dotieranlage verschlossen sind, soll das Restwasser über einen Anschluss bei den Drosselklappen sichergestellt werden. Sind die Arbeiten an den Anlagenteilen abgeschlossen, ist auch die Arbeit der Taucher beendet, da die Abdeckungen später von der Seeoberfläche aus entfernt werden können. Wir gehen heute davon aus, dass die Erneuerung und Instandsetzung bis September 2017 durchgeführt sein werden. TEC21, Fr., 2014.10.03

03. Oktober 2014 Lukas Denzler, Daniela Dietsche