Editorial

Zarte Spitze war in St. Gallen der Stoff, aus dem Grossstadtträume wuchsen. Zwischen 1801 – der Gründung der ersten mechanischen Baumwollspinnerei – und dem Ersten Weltkrieg erlebte die Ostschweizer Metropole dank der Textilindustrie einen ungeheuren wirtschaftlichen Aufschwung. Dies klingt bis heute nach, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt darüber sinnieren, welche Bedeutung St. Gallen hätte, wäre Europa nicht in der «Grande Guerre» versunken.

Doch die Realität war eine andere: Eine einschneidende Krise erschütterte die Region. Sie erholte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg langsam wieder davon. In den Häusern der Stadt spiegelt sich diese wechselhafte Geschichte wider. Beeindruckende Villen zeugen vom einstigen Reichtum – die meisten sind im Inventar der Denkmalpflege aufgeführt. Für die historischen Gebäude war die Krise ein Glücksfall, denn wo anderenorts die Boomjahre der Bausubstanz zusetzten, fehlte in St. Gallen das Geld für einschneidende Umbauten.

Drei Beispiele zeigen, mit welchen Konzepten diese geschützten Häuser heute saniert werden können. Die Auswahl der Bauwerke erfolgte im Dialog mit der städtischen Denkmalpflege.

Deren Leiter Niklaus Ledergerber ergänzt die Artikel mit kurzen Kommentaren.

Die Sanierungen sind so verschieden wie die Häuser selbst: die Villa des ehemaligen Gemeindebaumeisters, ein Landschlösschen in der Stadt und ein stattliches Mehrfamilienhaus.

Marko Sauer

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

«sinergia» – mit vereinten Kräften verwalten

12 PANORAMA

Geschichten ums Wasser | Der Weg zum Zertifikat | Strg S | Praxisänderung zur Einordnung von Bauprojekten

16 VITRINE

Neues aus der Bauindustrie | Weiterbildungsangebote

19 SIA-FORM FORT- UND WEITERBILDUNG

Neue Nachweisverfahren erprobt | Von Bier und Milch zu Wohnen und Kultur

23 VERANSTALTUNGEN

THEMA

26 ST. GALLER VILLEN WACHGEKÜSST

26 «... AND THEN WE INTERPRET THE ARTISTS»

Marko Sauer

Das Haus des Gemeindebaumeisters: wahre Kunst und falsches Holz.

30 JUGENDSTIL TRIFFT ENTERPRISE

Marko Sauer

Ein betont zeitgenössischer Anbau holt ein Landschlösschen in die Gegenwart.

34 AUF DEM BODEN BLEIBEN

Marko Sauer

«Villa Seeblick»: ein Balanceakt zwischen Vernunft und Liebe zum Detail.

38 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

«...and then we interpret the artists»

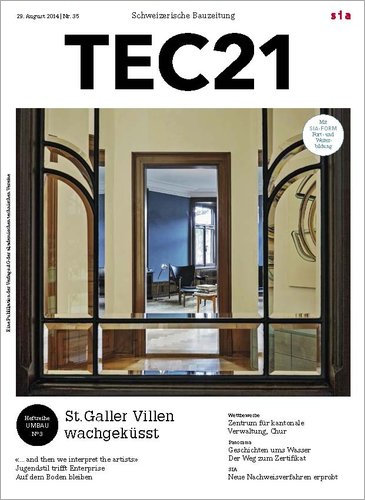

Die Kunst stand Pate: Ein kunstsinniges Paar erstand das Wohnhaus des ehemaligen Gemeindebaumeisters von St. Gallen, der Architekt steuerte Einbauten im Stile der Minimal Art bei, und Malermeister Capobianco vollendete die Renovation mit italienischer Handwerkskunst.

Das Haus barg einige Überraschungen. Über die Jahrzehnte war ein Teil des baukünstlerischen Schmucks hinter dicken Farbschichten und Holzfaserplatten verschwunden. Erst durch Sondierungen vor dem Umbau kamen zwei Schätze zum Vorschein: Niemand konnte sich an die reich verzierte Malerei im Treppenhaus und an die wertvolle, frei geformte Stuckatur mit den Engelsköpfen erinnern. Ganz aus heiterem Himmel kamen diese Entdeckungen zwar nicht, denn das Haus ist im Inventar der schützenswerten Bauten der Stadt aufgeführt, und die Ausgestaltung liess erahnen, dass der damalige Gemeindebaumeister beim Bau seines Wohnhauses 1900 nicht gegeizt hatte. Doch die Ausmasse und die Qualität dieser Handwerkskunst waren herausragend – der Aufschwung, der mit dem Stickereihandel einherging, hatte in diesem Haus eine seiner schönsten Blüten getrieben, bevor der Erste Weltkrieg ausbrach und der Handel mit Luxusgütern ein jähes Ende fand.

Die neuen Eigentümer traten ein reiches Erbe an und damit verbunden die grosse Herausforderung, mit den erhaltenen und neu entdeckten Elementen einen zusammenhängenden Entwurf zu finden, der ihrem Lebensgefühl entspricht und gleichzeitig die Zeugen einer Epoche bewahrt. Erschwerend kam hinzu, dass jedes der drei repräsentativen Zimmer im Obergeschoss, dem Wohngeschoss der neuen Hausherren, einen eigenen Ausdruck aufweist: Während der Raum im Osten neoklassizistisch erscheint, bietet das zentral gelegene Esszimmer einen Ausflug in die griechische Mythologie. Der Salon hingegen ist wieder mit Elementen des Barocks ausgeschmückt. Der Entwurf für den Umbau folgte deshalb nicht einem durchgehenden Schema, Architekt Mike Masny und die Bauherrschaft suchten individuelle Lösungen im Umgang mit den teilweise nur noch fragmentarisch erhaltenen Zeitzeugen. Einige davon wurden kunstvoll restauriert, andere neu interpretiert und mancher Schatz auch einfach für die Nachwelt gesichert. In Ansätzen erinnerte die Aufgabe an die Sanierung der Villa Patumbah in Zürich (Vgl. TEC21 41–42, 2013), jedoch sind die Räume zum Wohnen und nicht als Museum gedacht – eine durchgängige Atmosphäre steht deshalb über der historisch korrekten Ausformulierung. Für die beiden erwähnten Entdeckungen hatte dies unterschiedliche Folgen: Die Dekormalerei im Treppenhaus verschwand wieder hinter einer Schutzschicht, die Stuckatur hingegen wurde sorgfältig erneuert.

Der Handwerker als Autor

Als Leitmotiv des Umbaus mag ein Kunstwerk dienen, das ab Herbst den Garten der Villa zieren wird. Ein Satz der walisischen Künstlerin Bethan Huws wird dort in Neonbuchstaben erstrahlen: «Artists interpret the world and then we interpret the artists.» Das Werk leuchtet – in grösserer Ausführung – seit dem Gallusjubiläum von 2012 über der wildromantischen Mühlenenschlucht gleich hinter dem Kloster. Ein Vexierspiel. Und ähnlich diesem dialektischen Sprachspiel mischen und überlagern sich im Gebäude an der Zwinglistrasse nun die zeitgenössischen und historischen Elemente – wobei nicht immer klar ist, zu welcher Epoche der baukünstlerische Schmuck gehören will. Beispielhaft für diese anregende Verwirrung steht die kunstvolle Imitation der Holzmaserung auf allem, was nicht Parkett ist: Türen, Fenster, Täfer und Heizkörperverkleidungen. Die Denkmalpflege schlug diese Malerei als ein übliches Ausdrucksmittel der damaligen Epoche vor. Zu Beginn sehr skeptisch, waren die Eigentümer nach den ersten Mustern begeistert. Sie fanden so viel Gefallen daran, dass sie Fläche um Fläche von Malermeister Antonio Capobianco gestalten liessen, der sich die Kunst der Maserierung während seiner Lehrzeit in der Region Kampanien angeeignet hatte. Und so zieren nun seine Imitationen die Holzflächen vom Sockelgeschoss bis unters Dach. Sind sie ein Ausdruck der Entstehungperiode? Genauso gut könnten sie als kritische Gegenposition zur Forderung der Moderne nach Materialwahrheit gelesen werden. Oder sind die zierlichen Metallriegel der originalen Fenster in ihrem Holzkleid gar ironisch gemeint? Die Lesart bleibt offen, die Interpretation dem Betrachter überlassen. Die Malerei von Capobianco findet ihren Höhepunkt im Turmzimmer, das er rundherum mit einer Eichenmaserung versehen hat. Dort hat er sein Werk auch signiert – es ist ebenso Kunst wie die Bilder, die im Haus hängen.

Ergänzungen im Stil der Minimal Art

Strukturell bedurfte es keiner grossen Interventionen, denn der Grundriss bietet auch für heutige Verhältnisse grosszügigen und repräsentativen Raum. Der tiefste Eingriff erfolgte in Küche und Badezimmer. Sie sind mit Chromstahl und Marmor schlicht gehalten, die Keramikplatten in der Küche sind original und teilweise aus dem Bestand der unteren Wohnung im Erdgeschoss ergänzt. Diese wurde ebenfalls renoviert – weniger aufwendig als im Obergeschoss, aber im gleichen Geist. Die Zimmer im Dachgeschoss werden vorläufig noch als Gästezimmer genutzt, die Installationen sind jedoch so weit vorbereitet, dass daraus ohne weitere Eingriffe in die Haustechnik eine separate Wohnung entstehen kann.

Drei Einbauten ergänzen die Räume im Obergeschoss: im Wohnzimmer das neue Cheminée aus Messing von Metallbauer Tobias Leggnenhager, ein frei stehender Schrank im Salon, der als Bibliothek dient, und der ebenfalls im Raum stehende schwarze Schrank in der Umkleide. Allen gemein ist die reduzierte, kubische Formensprache; gleichsam eine Reverenz an die Minimal Art der 1960er-Jahre. Den markantesten Eingriff bildet der mystische dunkle Block, in dem die Kleider verschwinden und an dessen kurzen Enden schwarz schimmerndes Glas als Spiegel dient. Unweigerlich erinnert dieser Einbau an den extraterrestrischen Monolithen in Stanley Kubricks Film «2001: A Space Odyssey». Die Absicht war, die Wände frei zu halten und damit das Zimmer in seiner ganzen Gestalt zu zeigen. Die Decke mit der bereits erwähnten, freihändig gestalteten Stuckatur scheint über dem Möbel zu schweben, was hervorragend zu den dargestellten Engelsköpfen passt, doch der verbleibende Raum wirkt etwas gestaucht und eng.

Das grüne Kleid des Hauses

Der Garten wird nicht nur durch das Kunstwerk von Bethan Huws verändert, das dereinst vor einer mit Efeu dicht bewachsenen Wand erstrahlen wird. Ähnlich wie beim Haus war auch im Garten die einstige Gestaltung nur noch im Ansatz zu erkennen. Ein neues Bepflanzungskonzept wird die Verbindung zwischen Haus und Garten in ein neues Gleichgewicht bringen – das sich an der ursprünglichen Intention orientiert. Der Landschaftsarchitekt Roman Häne beschreibt in seinem Konzept, dass wie in der Zeit um 1900 herum einheimische Wald- und Feldgehölze das «Gerüst des Gartens» bilden sollen, während wertvolle Exoten in Hausnähe, dekorative Blätter oder Blüten und Raritäten den Garten schmücken. Denn anstatt das Gebäude durch weite Flächen zur Geltung zu bringen, wie es heute oft üblich ist, sieht der Plan vor, das Haus in ein grünes Beet aus Schmuckpflanzen zu setzen, das sich dem südlich gelegenen Abhang entlang zieht.

Hinter dem Haus bleibt hangseitig der befestigte Zugang bestehen, daneben wird im Herbst ein Pavillon erstellt. Das Architekturbüro Keller Hubacher aus Herisau wird auf einer Betonplatte, die gleichsam über dem Gelände zu schweben scheint, eine Stahlstruktur errichten. Das Bauwerk berührt den Boden nur an wenigen Punkten – das Wurzelwerk einer stattlichen Linde, die ebenfalls unter Schutz steht, lässt nur eine geringe Belastung des Bodens zu.

Das Leben als Kunst

Eine der wichtigsten Forderungen des Jugendstils war, dass «Kunst und Leben» verschmelzen und die künstlerische Gestaltung den Alltag durchdringt. Eine entscheidende Rolle spielte dabei die Arts-and-Crafts- Bewegung, die Kunst und Handwerk vereinigt. Die Villa an der Zwinglistrasse ist ein beredtes Beispiel dieser Epoche. Die neuen Bewohner haben nicht nur formal an diese Tradition angeknüpft. Mit ihrem Sinn für ausdrucksstarke Kunst und hochwertiges Handwerk haben sie eine beinahe ausgestorbene Haltung in dieses Jahrhundert transportiert.TEC21, Fr., 2014.08.29

29. August 2014 Marko Sauer