Editorial

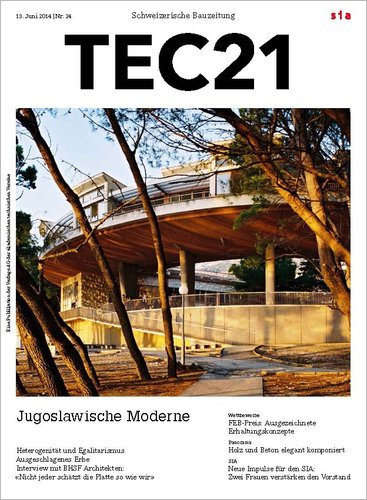

Dieses Heft erscheint an einem Freitag, dem Dreizehnten. Obendrein bei Vollmond. Was hätte wohl Bogdan Bogdanovic´ – der Mystiker und Surrealist der jugoslawischen Architektur – dazu gesagt? Bringt dieser Tag nicht Unglück? Eine Tragödie hat sich schon ereignet, die in Europa unvorstellbar schien: der Krieg der 1990er-Jahre in Jugoslawien. Er liess uns eine ganze Generation talentierter Architekten vergessen. Als Baumeister der Gesellschaft hatten sie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Gebäude erschaffen, die die Identität des jungen Vielvölkerstaats Jugoslawien prägten – in der Moderne fanden sie den geeigneten Ausdruck dafür.

Doch ihr Talent war nur eine Komponente dieser baukulturellen Blüte. Der Weg zwischen den Blöcken der Nachkriegsordnung erlaubte selbstverwalteten Sozialismus und eine vergleichsweise offene Gesellschaft. Sozialistische Ideale und westliche Finanzhilfe beflügelten den Urbanisierungsprozess des Landes. Dieser fruchtbare Nährboden erodierte rasch nach Titos Tod, in den Folgestaaten muss ein neuer Humus erst noch entstehen. Basis für dieses Heft bilden zwei Studienreisen der ETH Zürich, die ich im Herbst 2012 (Kroatien) und 2013 (Bosnien) als Gast begleiten durfte.

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich beim Lehrstuhl von Annette Spiro bedanken. Die Bilder stammen von der ersten Reise – sie wurden analog fotografiert, passend zur Epoche der Spätmoderne.

Marko Sauer