Editorial

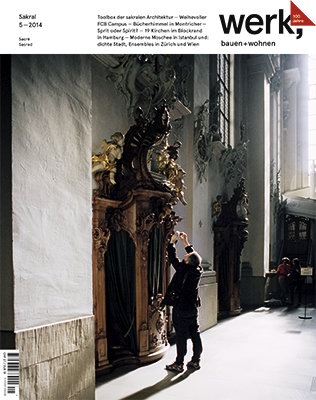

Zum Wesen des Sakralen in der Baukunst hat jeder recht genaue, wenn auch vielleicht nicht reflektierte Vorstellungen und Bilder im Kopf. Denn noch vor kaum einer Generation waren die Sakralräume der Kirchen für die meisten ein selbstverständlicher Teil der Lebenserfahrung. Zu dieser Erfahrung ausserhalb des Alltags gehörte das Durchschreiten dunkler Pforten vor dem Eintritt in überwältigende, von farbig gefiltertem Licht erfüllte Räume, aber auch goldschimmerndes Halbdunkel, der Duft von Weihrauch und Kerzen, eine scheinbar tief aus der Erde emporsteigende Kühle der Luft und der feierliche Nachhall der Stimmen im Kirchenraum.

Andächtige Stille ist diesen Räumen ebenso angemessen wie das gemeinsame Singen. Über diese katholisch christliche Auffassung hinaus ist der geweihte, sakrale Raum in fast allen Religionen als Ort des Wirkens höherer Kräfte und gemeinsamer religiöser Handlungen aus der profanen Alltagswelt herausgehoben und vor Verunreinigung geschützt: Jesus vertrieb die Händler aus dem Tempel.

In der individualisierten modernen Gesellschaft ist die Religion nur eine Orientierungsmöglichkeit unter vielen, ein Freizeitprogramm sozusagen, das zu anderen in Konkurrenz steht. Die scharfen Grenzen zwischen Heiligem und Profanem haben sich dementsprechend aufgelöst, und die Bruchstücke einer sakralen Architektursprache werden für verschiedenste Zwecke in Anspruch genommen. Bedienten sich schon in früheren Jahrhunderten die Mächtigen der Mittel der Sakralarchitektur, so sind es heute, mit der Verschiebung der Machtzentren, Konzernsitze, aber auch Tempel des Konsums oder des Körperkults, die jenseits des heiligen Ernstes mit architektonischen Mitteln das Sublime für sich beanspruchen.

Die Grenze zwischen dem Heiligen und dem Profanen ist damit von der einen Seite her eingerissen, doch gleichzeitig brechen heute auch kirchliche Bauherren, aus den Enklaven des Sakralen aus und nehmen an der Alltagswelt aktiven Anteil. So scheuen die Erbauer der Autobahnkirche Siegerland nicht vor der Ironie zurück, diese als ikonische «Ente» im Sinn Venturis den Vorbeifahrenden anzupreisen, während umgekehrt das Ökumenische Zentrum in der Hamburger Hafencity sich in ein fast gewöhnliches Blockrandgebäude zurückzieht, um von dort aus aktiv in das Quartierleben einzuwirken.

Dem Glanz solcher Bruchstücke des Sakralen im heutigen Alltag geht dieses Heft nach.