Editorial

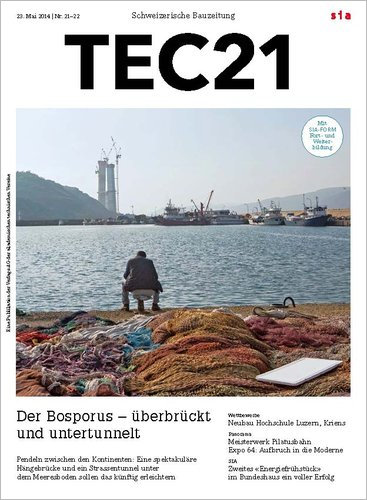

Einst Konstantinopel, heute Istanbul. Seit dem Namenswechsel hat die eurasische Stadt am Bosporus politische Macht eingebüsst. Nun holt sie durch beständiges wirtschaftliches und touristisches Wachstum wieder auf.

Gegenwärtig gleicht die Metropole einer Grossbaustelle. Hinter dem Bauboom stehen das enorme Bevölkerungswachstum und das hohe Erdbebenrisiko, dem die Region ausgesetzt ist. Ganze Stadtteile werden abgerissen und neu aufgebaut. Auf historisches Erbe, Denkmalschutz oder öffentliche Grünflächen wird dabei wenig bis gar nicht geachtet.

Politisch wird die Kluft zwischen der Bevölkerung und der türkischen Regierung immer grösser: Letztere entscheidet zumeist kurz entschlossen über den Bau von Infrastrukturanlagen wie Brücken, Flughäfen, Kanäle oder Tunnel. Die jüngsten Ereignisse zeigen aber, dass das türkische Volk andere Vorstellungen von Entwicklung und Fortschritt hat.

In diesem Heft rückt die Politik in den Hintergrund. Stattdessen setzen wir den Schwerpunkt auf die technischen Leistungen zweier aktueller Megaprojekte. Jedes ist auf seine Art mit der Herausforderung Bosporus konfrontiert: Der Strassentunnel südlich von Istanbul unterquert die Meerenge, und die Seilbrücke nördlich der Stadt überquert sie. Beim zweiten Vorhaben ist ein Schweizer Brückenplaner beteiligt, der uns die in jeder Hinsicht schwindelerregenden Dimensionen solcher Bauprojekte näherbringt.

Daniela Dietsche, Thomas Ekwall