Editorial

Modelle sind mehr als nur Bauwerke en miniature. Sie nehmen vielmehr den Prozess seiner Entstehung vorweg und helfen uns, einen Blick auf das zu werfen, was im Werden begriffen ist. Sie reduzieren die Komplexität eines Bauwerks auf einzelne, eng umrissene Fragen. Dank ihnen können wir wichtige Aspekte im Vorfeld untersuchen – denn wenn das Werk steht, ist es für Korrekturen meist zu spät. Die Fehler sind dann eingebaut, nachträgliche Änderungen teuer und aufwendig.

Die verschiedenen Fachbereiche des Bauens interessieren sich für unterschiedliche Fragestellungen. Deshalb haben die Disziplinen eigene Methoden entwickelt, um ihre Fragen in spezifischen Anordnungen zu untersuchen. So verraten uns die Modelle, mit welchen Augen die Fachplaner, Ingenieurinnen und Architekten die Welt sehen, was ihnen gemein ist und worin sie sich unterscheiden.

Dieses Heft ist ein Gemeinschaftswerk – die Redaktorinnen und Redaktoren von TEC21 sind ausgeschwärmt und haben Beispiele für Modelle aus ihren Fachbereichen gesucht. Es zeigt die Bandbreite auf, in der sich unsere Redaktion wie auch die Praxis des Bauens bewegt: eine Wanderung zwischen den Fachgebieten, im Grenzgebiet zwischen analoger und digitaler Welt, zwischen Zahlenreihen und Stimmungen.

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Ausschreibungen/Preise | Filigrane Grossform gegen den Trend

10 PANORAMA

Das zweite Leben des Lettenviadukts | Richtig beleuchten, sicher fahren | Zweistöckiger Tunnel gegen Verkehrsprobleme

16 VITRINE

Neu in der SBC.2

18 ARBEITSRECHT

Pflichten des Arbeitgebers | Merkblatt Energetische Betriebsoptimierung | a & k – Reisen und Exkursionen | Günstige Säule 3a für SIA-Mitglieder

22 VERANSTALTUNGEN

24 SUGGESTIVE UNSCHÄRFE

Oya Atalay Franck

Um Räume zu denken, ist das analoge Modell immer noch unerlässlich.

26 NAHTLOSE PLANUNG

Markus Giera, Andreas Eisenhardt

Das 3-D-Modell: von Wettbewerb bis Facility-Management.

28 KÜNSTLICHE SONNE

Nathalie Cajacob

Licht ist mehr als bloss Physik – ein Bericht aus dem Tageslichtdom.

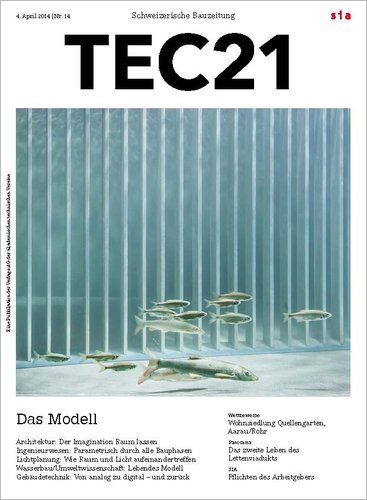

30 DEN FISCHEN DEN WEG WEISEN

Lukas Denzler

Versuch am lebenden Objekt: So schützt man Fische vor Turbinen.

32 GEFAHR LIEGT IN DER LUFT

Nina Egger

Keime bedrohen Spitalpatienten. Wie kann innovative Haustechnik helfen?

AUSKLANG

35 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Suggestive Unschärfe

Architekten arbeiten oft mit Modellen – seit 30 Jahren auch mit digitalen Modellen. Diese haben Vorteile, doch sie entfremden die Entwerfenden zugleich von ihrer Arbeit. Gebaute Architektur ist ein materielles Phänomen, das nicht nur im Kopf entsteht, sondern auch unter den Händen.

Der Begriff «Modell» wurde in der Renaissance geprägt und leitet sich vom Lateinischen «modus» (Mass) beziehungsweise von «modulus» (Massstab) ab. Modelle sind neben den Zeichnungen das klassische Medium der Darstellung in der Architektur. Vereinfachend lassen sich zwei Kategorien von Architekturmodellen unterscheiden: zum einen jene, die eine wichtige Rolle auf dem Weg von der architektonischen Idee zum fertigen Entwurf spielen – die Arbeitsmodelle. Zum andern jene, die gebaut werden, wenn das Projekt im Wesentlichen fertig entwickelt ist, und deren vorrangiger Zweck die Vermittlung des Entwurfs an Dritte ist – die Repräsentationsmodelle. Diese beiden Typen unterscheiden sich grundsätzlich. Mit dem Arbeitsmodell sucht man einen räumlich-architektonischen Gedanken zu entwickeln. Diese Art von Modell richtet seine Aussage vor allem an den Ersteller selbst. Das Arbeitsmodell beantwortet Fragen und wirft oft sogleich neue auf. Die andere Art von Modell dient der Kommunikation mit Dritten – den Auftraggebern, den Finanzierern, der Öffentlichkeit. Es soll keine bestehenden Fragen unbeantwortet lassen und keine neuen aufwerfen.

Eine zweite taxonomische Trennungslinie kann senkrecht zur ersten gezogen werden: Es ist die Unterscheidung zwischen «analogen» und «digitalen» Architekturmodellen. Analoge Modelle sind aus verschiedenen Materialien meist von Hand gefertigte körperliche Objekte. Sie vermitteln uns ihre Botschaften ganz unmittelbar durch ihre Wirkung auf unsere Sinnesorgane. Demgegenüber sind digitale Modelle Raumdarstellungen, die zunächst nur virtuell in Computern, nicht aber real existieren – Konstrukte in euklidisch- mathematischen Räumen, erstellt über die Interfaces der Rechner. Die digitale Modellierung hat erst vor etwa 30 Jahren Einzug in die Architekturpraxis gefunden, sich aber sehr schnell und umfassend etabliert und die gesamte Produktion von Architektur nachhaltig verändert.[1]

An die Lösung herantasten

Welche Rolle können analoge Arbeitsmodelle in der heutigen Architekturpraxis und insbesondere im architektonischen Entwerfen unter diesen Umständen noch spielen? Wirken vor dem Hintergrund, dass heute zwar noch von Hand skizziert, aber kaum noch mit Zeichenbrett und Tuschefüller gezeichnet wird, analoge Modelle nicht antiquiert?

Das Arbeiten mit dem Computer ist mittlerweile in vielen Situationen selbstverständlich. Dafür gibt es nicht nur ökonomische Gründe. Jedes Medium hat seine spezifischen Vor- und Nachteile, zum Beispiel bezüglich der Bedienbarkeit, der Skalierbarkeit der Darstellung und des Informationsgehalts. Dies ist nicht zuletzt deshalb entscheidend, weil sich je nach Phase im architektonischen Entstehungsprozess die Anforderungen an die Hilfsmittel ändern: Während in den frühen Phasen des Realisierungsprozesses die Entwicklung der architektonischen Idee im Vordergrund steht, sind es in den mittleren eher die konstruktive Durchbildung und Materialisierung und in den späten Phasen die Umsetzung des Erdachten in ein gebautes Werk.

Die analogen Entwurfswerkzeuge des Architekten sind einfach und billig und von jedermann beherrschbar: die Skizzenrolle, der Bleistift; das Blatt Papier, die Reissschiene; Karton, Schere, Leim, Holz und Gips. Andererseits sind diese Arbeitsmittel ungenau: Der Bleistift wird beim Zeichnen stumpf und das Papier wellt, der Schnitt im Karton ist schief. Vor allem aber sind analoge Werkzeuge unscharf, verwischt – fuzzy. Skizziert wird mit einem weichen Stift. Mit dessen unscharfem und dadurch vieldeutigem Strich arbeitet der Entwerfer nach und nach seinen architektonischen Lösungsvorschlag heraus. Und auch bei analogen Arbeitsmodellen ist es die Interpretierbarkeit, die Suggestivität der Unschärfe, die gesucht wird. Der Raum, die Tektonik des Bauwerks, seine Materialität wird tastend erfühlt und erfahren. Dazu bedarf es des physischen Objekts, und es bedarf des Architekten, der stets auch «Hand-Werker» ist.

Modell und Zeichnung verschmelzen

Digitale Zeichen- und Modelliersysteme sind demgegenüber komplex und teuer. Sie implizieren eine vollständige Abstraktion des geplanten Bauwerks in Daten, und ihre Bedienung bleibt meist technischen Spezialisten überlassen. So ist der Entwerfer selbst – der Architekt – immer öfter ausserstande, digitale Modelliersysteme mit der gleichen Selbstverständlichkeit zu bedienen, mit der er Papier und Bleistift oder Messer und Karton verwendet. Digitale Modelliersysteme sind zudem von «unmenschlicher» Präzision: Punkte, Linien und Flächen im digitalen Raum sind mathematische Artefakte, deren Lage und Dimension oft auf viele Stellen nach dem Komma genau bestimmt werden.

Das digitale Modellieren hat aber ohne Zweifel ein Potenzial, das heute wohl erst zum Teil ausgeschöpft wird. Der fundamentale Unterschied zu den analogen Werkzeugen ist, dass die «Zeichnung» nicht getrennt vom «Modell» existiert. Im CAAD steht das dreidimensionale Modell im Zentrum der Entwicklung, und Pläne, Fassaden, Schnitte und Perspektiven sind Ableitungen des Modells. Das digitale Modell ist zumindest im Prinzip frei in seiner Massstäblichkeit, denn alle Dimensionen im Modell entsprechen der Wirklichkeit. Das digitale Modell ist schliesslich unbegrenzt vervielfältig- und veränderbar: Von einem Urtypus ausgehend können umfassende Variantenbäume erstellt werden.

Die unmittelbare Erkenntnis

Welche Auswirkungen diese fundamentalen Änderungen bei den Berufswerkzeugen auf die Architektur und die darin verkörperten Ideen und Vorstellungen, aber auch auf den Bauprozess haben, ist noch wenig hinterfragt. In vielen Architekturbüros wird zudem trotz aller Digitalisierung weiterhin mit analogen Modellen gearbeitet; sie kommen schwerpunktmässig in den frühen Entwurfsphasen zum Einsatz, beispielsweise für volumetrische Studien, für die Analyse von Licht und Schatten, aber auch für Untersuchungen zu Aufbau und tektonischer Schichtung des Bauwerks.

Man muss dennoch kein Luddit[2] sein, um zu postulieren, dass analoge Modelle in gewisser Weise unabdingbar sind für ein qualitativ hochstehendes architektonisches Entwerfen. Digitale Modelle können analoge nicht vollständig ersetzen, denn ein analoges Modell ist ein dingliches Objekt, das sich aus sich selbst heraus und nicht nur über ein Interface – einen Monitor, einen Drucker – erschliesst. Zudem ist beim analogen Modellieren der Prozess selbst fast ebenso wichtig für den Erkenntnisgewinn wie das fertige Produkt. Analoge Modelle haben in ihrer Körperlichkeit und ihrer haptischen Zugänglichkeit (die – wir wissen es – auch für das Verstehen der gebauten Umwelt entscheidend ist) eine Direktheit, die ein digitales Modell nie besitzen kann.

Nun wäre dies nicht weiter problematisch, wenn je nach beabsichtigter Wirkung mal das eine, mal das andere Werkzeug verwendet würde, was immer für die jeweilige Aufgabe besser geeignet ist bzw. besser «zur Hand geht». Es gibt jedoch eine Tendenz, sowohl in der Lehre als auch in der architektonischen Praxis, die heikel ist, weil sie wegführt vom Einsatz analoger Modelle. Eine Entwurfspraxis aber, die sich nicht mehr eines ihrer ganz ursprünglichen und unmittelbaren Werkzeuge bedient, wird tendenziell eine ärmere Architektur sein.

Anmerkungen:

[01] Dieses Thema wird in einem späteren Heft vertieft.

[02] Der Begriff «Luddismus» bezeichnet eine der grossen Wellen des Kampfs englischer Arbeiter Anfang des 19. Jahrhunderts. Mit der einsetzenden Industrialisierung drohte Statusverlust und soziale Verelendung einherzugehen. Die Ludditen wehrten sich dagegen.TEC21, Fr., 2014.04.04

04. April 2014 Oya Atalay Franck

Nahtlose Planung

Das dreidimensionale, digitale Gebäudemodell soll das Bauwerk verketten: vom Wettbewerb über die Werkplanung bis hin zum Facility Management. Die Zürcher Firma Kaulquappe GmbH hilft bei der Umsetzung.

Das digitale 3-D-Gebäudemodell weist zwei Kerneigenschaften auf, die es von traditionellen CAD-Zeichnungen unterscheiden: Zum einen besteht es aus dreidimensionalen Geometrieelementen, die zusätzlich Metainformationen aufnehmen können. Zum anderen sind diese Elemente in einen hierarchischen Kontext (Grundstück, Gebäude, Geschoss, Wand, Aussparung) eingebettet.

Im Gegensatz zum isoliert gezeichneten, digitalen Grundriss entstehen die digitalen Gebäudemodelle in einem parametrischen Modellierprozess. Der Planer definiert beispielsweise eine Wand nicht nur durch einen Linienzug im Grundriss, sondern durch ein geometrisches Objekt «Wand» mitsamt dessen Eigenschaften wie Schichtaufbau, Materialien und Angaben zu konstruktiven Zusammenhängen mit angrenzenden Bauteilen. So kann die Geometrie einer Stütze in Abhängigkeit von den benachbarten Bauteilen definiert werden: von der Oberkante der Bodenplatte bis zur Unterkante der Decke. Durch die Eingliederung der einzelnen Objekte in den hierarchischen Geschossaufbau entsteht eine strukturierte, dreidimensionale Abbildung, die die Informationen verschiedener Planer transportieren kann und Konflikte sichtbar macht. Der Spielraum für Missverständnisse sinkt, und die Zusammenarbeit über die Fachdisziplinen wird erleichtert, da räumliche Begrenzungen stets dreidimensional vorhanden sind und nicht aus zweidimensionalen, separaten Plänen interpretiert werden müssen.

Umsichtig parametrisiert

Der Einsatz dieser digitalen Gebäudemodelle gegenüber den gewohnten Planungsmethoden erscheint im Moment häufig als zu komplex, aufwendig oder datenintensiv (vgl. TEC21 45/2013 «Schafft BIM Ordnung?»). Dabei wird ein wichtiger Aspekt übersehen: Die parametrischen Modelle basieren auf dem Konzept typisierter «Platzreservation» (Abb. oben links). Mit einfachen geometrischen Elementen lässt sich zu Beginn ein schlanker Grundentwurf aufbauen, der noch ohne Details auskommt. Mit fortschreitendem Planungsstand werden die einzelnen Elemente des Modells – wo nötig – im Informationsgehalt (LOD = Level of Detail) verdichtet, bis schlussendlich ein für die Ausführung geeigneter Detaillierungsgrad erreicht ist. An diesem Punkt können auch zweidimensionale Pläne wieder eine Rolle spielen: Das Regeldetail muss nicht zwingend dreidimensional modelliert werden. Im Dialog zwischen den Planern müssen zudem diejenigen Bereiche identifiziert werden, bei denen es sich lohnt, den Aufwand für die Modellierung zu betreiben. Im Holzbau werden zum Beispiel die digitalen Informationen nahtlos in die Arbeitsvorbereitung eingespeist – bis in die Produktionsmaschinen. Die «digitale Kette» wird bis zur Werkplanung weitergeführt.

Jede Bauaufgabe profitiert in unterschiedlichem Mass vom Einsatz eines digitalen Gebäudemodells. Bei geometrisch einfacheren Typologien lässt sich insbesondere die Planung beschleunigen: Aufbauten und Schichtenrisse können dynamisch angepasst, Schnitte neu generiert und Ausmasse direkt ermittelt werden. Für die Integration der Haustechnik in die Rohbauplanung helfen bereits rudimentäre digitale Gebäudemodelle. Sie steigern die Kosten- und Planungssicherheit und stellen eine kohärente Basis für die Ausführung auf der Baustelle dar.

Bei Gebäuden mit komplexer Geometrie wird das Korsett der üblichen BIM-Softwares zu eng. Ihre Komplexität kann nur bewältigt werden, indem eine parametrische Vorgabe die Bauteile generiert. Die digitale Kette wird hier mit speziellen Aufbaumodulen der gängigen CAD-Programme gewährleistet. Späte Änderungen am Entwurf sind in der traditionellen Planung problematisch. Solche Fälle können durch das digitale Gebäudemodell bewältigt werden, da Entwurf und Produktion näher zusammenrücken. Nach heutigem Stand der Technik ist die Arbeit an einem einzigen, gemeinsamen und zentralen Modell wegen der heterogenen Softwareumgebung noch nicht praxistauglich. Dennoch lassen sich Teilmodelle der einzelnen Disziplinen zusammenführen. Hier liegt eine der Kernaufgaben des neuen Berufsfelds «BIM-Koordinator»: Er muss den Transfer prüfen und ihn ohne wesentliche Informationsverluste gewährleisten können. Eine dritte Möglichkeit bietet die Arbeit an gewerkspezifischen Modellen, die das Gesamtmodell referenzieren (Abb. oben rechts). Dieser Ansatz ermöglicht die gewohnten klaren Verhältnisse in Bezug auf Leistungen, Verantwortlichkeiten und Haftung.

Das digitale Gebäudemodell ist im Planeralltag angekommen. Mit unterschiedlichen Tiefen der Integration bietet es die Möglichkeit, auf die Gepflogenheiten der Schweizer Planungskultur einzugehen. Als neues Werkzeug regt es auch an, Planungsabläufe zu etablieren, in denen die Vorteile der Methode besser zur Geltung kommen. Diese Entwicklung wird erst durch eine langfristige, schrittweise Aneigung des Werkzeugs erfolgen. Mit seinem logischen Aufbau fordert das parametrisierte Modell die Planer heraus, ihre Konzepte klar zu strukturieren – und unterstützt sie dabei, komplexe Bauaufgaben zu konstruieren und umzusetzen.TEC21, Fr., 2014.04.04

04. April 2014 Markus Giera, Andreas Eisenhardt