Editorial

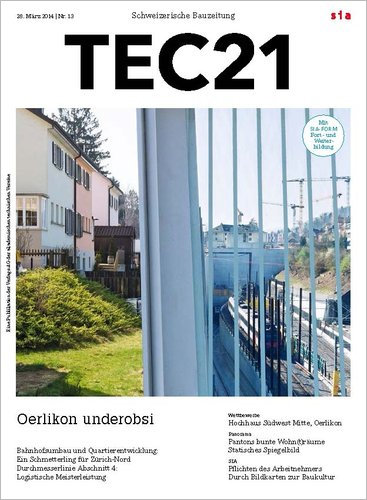

Die Stadt Zürich und die SBB bauen in Oerlikon, was das Zeug hält: Gleise verlegen, Brücken verlängern, Betonkonstruktionen erstellen, Gebäude verschieben, Plätze gestalten. Neue Zugänge, Übergänge, Unterquerungen für Züge, Autos, Fahrräder oder Fussgänger.

Taktgeber der jüngsten Arbeiten ist die Durchmesserlinie Zürich (siehe links). Allerdings ist in Oerlikon schon länger alles underobsi.

Auf dem ehemaligen Industrieareal blieb kein Stein auf dem anderen. Der Stadtteil Neu-Oerlikon wurde in Rekordzeit aus dem Boden gestampft. Mit dem Ergebnis, dass vor allem punkto Städtebau und Erdgeschossnutzungen die Meinungen auseinandergehen. Bei Arbeiten im Bahneinschnitt verschwanden Kunstbauten aus vergangenen Zeiten: das gemauerte Portal des Wipkingertunnels oder die Regensbergbrücke, eine Stahlkonstruktion von 1908.

Egal ist das alles den Bewohnern von Oerlikon offensichtlich nicht. Verschiedene Initiativen versuchen die industriellen Wurzeln zu zeigen und an die Geschichte des Stadtteils zu erinnern.

Prominentestes Beispiel ist vermutlich die Verschiebung des Hauptsitzes der Maschinenfabrik Oerlikon im Jahr 2012 oder als kleineres Beispiel das Bestreben, ein «Krokodil», ein Exemplar der legendären Elektrolokomotiven, an seinen «Geburtsort» zurückzuholen.

Denn während der Blütezeit der Industrie war der Ortsname Oerlikon in der Welt bekannter als die Stadt Zürich – dank den Lokomotiven, Generatoren, Motoren und Werkzeugmaschinen, die hier hergestellt wurden.

Daniela Dietsche