Editorial

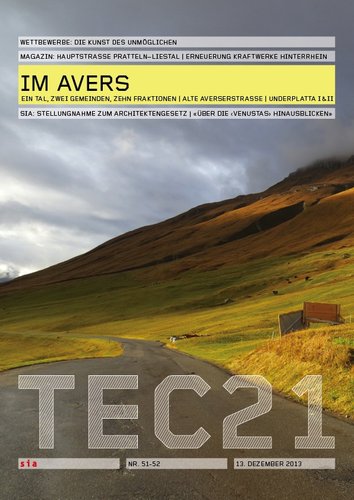

Kennen Sie das Avers? Einigen mag der Name des abgelegenen Hochtals in einem vergessenen Winkel zwischen dem Kanton Graubünden und Italien irgendwie bekannt vorkommen – das Schul- oder Lexikonwissen erinnert daran: Im Tal von Avers befindet sich der Weiler Juf, der immer noch als «höchstgelegene ganzjährig bewohnte Siedlung in Europa» gilt.[1] Zahlenaffinen Menschen mag auch noch die exakte Höhenangabe für Juf präsent sein: 2126 m ü. M. Ausser bei Berg- und Schneeschuhwanderern und Felsblockkletterern ist diese Randregion jedoch sonst kaum ein Begriff. Gute Gründe also, dieses Jahresendheft dem Seitental Avers zu widmen, als erstes einer lockeren Reihe von Heften, die sich mit Seitentälern, Randregionen, Peripherien, Grenzbereichen in der Schweiz befassen. Unser Autor Lukas Denzler, selbst ein gestandener Tourengänger, hat diese Terra Incognita, quasi vor unserer Haustür, erkundet und dabei viel Bemerkenswertes erfahren über «ein Tal – zwei Gemeinden – zehn Fraktionen», ihre Bewohner, ihre Sorgen und ihre (durchaus hoffnungsvollen und realistischen) Pläne und Perspektiven.

Eine Besonderheit dieses Mikrokosmos ist, dass seine rund 250 Einwohner seit dem Mittelalter drei verschiedenen, friedlich koexistierenden Sprach- und Volksgruppen angehören. Das führt – wie ein Blick auf die Landeskarte auf Seite 21 zeigt – zu einer bemerkenswerten Dichte und Vielfalt von Orts- und Flurnamen.

Die Siedlungsgeschichte des Avers lässt sich exemplarisch an den Strassenbauten ablesen: So sind die Steinbrücken des alten Talwegs zwischen Campsut und Juf in «rätischer oder römischer Bauart» erstellt worden.[2] Im Gegensatz dazu haben die deutschsprachigen Walser die Stege über die Bäche und Flüsse aus Holz gebaut. Wege der «römischen Bauart» wurden gepflastert, bei den von Walsern erstellten Wegen fehlt die Pflästerung weitgehend. Ende des 19. Jahrhunderts sind diese mittelalterlichen Wege mit ihren Brücken durch eine Kunststrasse ersetzt und teilweise auch überdeckt worden. Diese musste ein halbes Jahrhundert später einer zeitgemässen Asphalt- und Betonstrasse weichen. Die Erhaltung der «alten Averserstrasse» als wichtige Zeitzeugin hat sich in den letzten Jahren ein privater Verein auf die Fahne geschrieben – und die Initiative hat Erfolg: Heute kann das Tal weitgehend auf der historischen Strasse erwandert werden. Zur selben Zeit sind auch die kühnen Betonbrücken des neuesten Trassees, die «Schmuckstücke im Fels», instand gesetzt worden.

Aldo Rota

Anmerkungen:

01 http://de.wikipedia.org/wiki/Avers_GR

02 Joh. Rudolf Stoffel, Das Hochtal Avers, Grafische Anstalt Zofinger Tagblatt AG, Zofingen 1938