Editorial

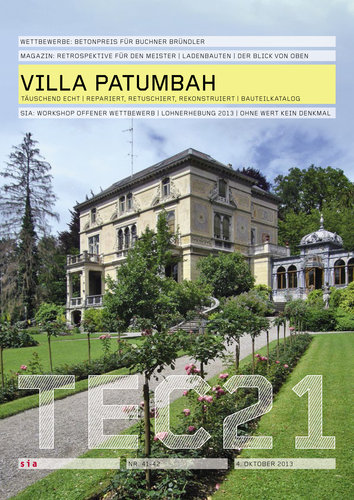

Bei strahlendem Sonnenlicht wirkt sie entrückt, fast surreal, als handle es sich um eine Luftspiegelung. Kontur und Plastizität gewinnt die Villa Patumbah, wenn der Himmel bedeckt ist. Dann schält sie sich aus dem Hintergrund des Zürcher Riesbach-Quartiers. Das Wechselspiel zwischen Trugbild und Realität ist Programm. Der mit dem Tabakanbau auf Sumatra reich gewordene Kaufmann Karl Fürchtegott Grob-Zundel (1830–1893) liess sich in den Jahren 1883 bis 1885 von Chiodera & Tschudy und Evariste Mertens ein traumverlorenes Paradies erschaffen.[1]

Das Bühnenhafte ist nicht bloss ein Wahrnehmungsphänomen: Was sich als Marmor gebärdet, ist in Wirklichkeit gemalte Scheinarchitektur, die sich im Innern fortsetzt, wo illusionistische Malereien Aussenräume vorspiegeln. Stahlträger und Hourdisdecken verankern den Bau im 19. Jahrhundert. Hinter den Kulissen verbirgt sich denn auch ein disziplinenübergreifendes Räderwerk.

Chiodera, der Künstler des Architektenduos, hatte auf seiner Italienreise 1873–1874 nicht nur die Neorenaissance kennengelernt, sondern auch den Bau von Stahlkonstruktionen – wie die Galleria Vittorio Emanuele II in Mailand. Die mit Gewölben in filigraner Stahl-Glas-Konstruktion gedeckte Passage stammte von seinem «Lehrmeister» in Italien, Giuseppe Mengoni (1829–1877). Vielleicht hat er Chiodera gelehrt, sich über Fachgrenzen hinwegzusetzen: Mengoni hatte erst mathematische Physik studiert, arbeitete dann bei einem Bühnenbildner, schloss 1851 ein Ingenieurstudium mit einer Arbeit über Optik ab, war Assistent des Eisenbahningenieurs Jean Louis Protche (1818–1886) und studierte gleichzeitig an der Accademia di belle arti di Bologna! Chiodera seinerseits entwickelte, nachdem er 1908 seine Architektenkarriere aufgegeben hatte, ein Luftschiff und widmete sich der Malerei.

Wenn das nicht die kongeniale Hülle für ein Zentrum für Baukultur ist, wie es der Schweizer Heimatschutz in dem instand gesetzten Haus eingerichtet hat!

Dr. Rahel Hartmann Schweizer

Anmerkung:

[01] Um das Idyll nicht durch den an seinem Grundstück vorbeiführenden Streckenabschnitt der Nordostbahn trüben zu lassen, setzte sich Grob-Zundel für dessen Untertunnelung ein und berappte diese auch mit: «[…] auf […] Wunsch der anstossenden Grundbesitzer der Riesbacher Voreinschnitte [wurde] von der Überführung der Münchhaldenstrasse bis zum ehemaligen Tunnelportal, also auf eine Länge von 270 m, nachträglich wieder eingewölbt […]. Die hieraus erstehenden Mehrkosten tragen die Grundeigentümer (Villenbesitzer), wogegen das gewonnene Land in deren rechtmässigen Besitz übergeht.» Vgl. R. Moser, «Die rechtsufrige Zürichseebahn von Tiefenbrunnen bis zur Einmündung in den Bahnhof Zürich», in: Schweizerische Bauzeitung 15 (1890), H. 24, S. 140–143, hier: S. 140f.

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Betonpreis für Buchner Bründler

08 MAGAZIN

Retrospektive für den Meister | Ladenbauten – in Kürze | Der Blick von oben

16 TÄUSCHEND ECHT

Rahel Hartmann Schweizer

Die Villa Patumbah an der Zollikerstrasse 128 im Zürcher Villenquartier Riesbach, die sich der Kaufmann Karl Fürchtegott Grob-Zundel 1883–1885 von Chiodera & Tschudy bauen liess, oszilliert zwischen echt und falsch – sowohl konstruktiv als auch dekorativ.

20 REPARIERT, RETUSCHIERT, REKONSTRUIERT

Rahel Hartmann Schweizer

Von 2010 bis 2013 wurde das Haus nach allen Regeln der denkmalpflegerischen Kunst instand gesetzt. Dabei glückte die Balance zwischen der Rehabilitierung des Bauwerks und seiner künftigen Nutzung als Zentrum für Baukultur des Schweizer Heimatschutzes.

23 BAUTEILKATALOG

Rahel Hartmann Schweizer

Anhand einiger exemplarischer architektonischer, dekorativer, konstruktiver und technischer Details werden deren Besonderheiten illustriert und die Art der Intervention dokumentiert.

27 SIA

Workshop: offener Wettbewerb | SIA-Lohnerhebung 2013 | Ohne Wert kein Denkmal

32 PRODUKTE

Heliobus | Pavatex | Werner Keller Technik | Flachglas (Schweiz)

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

Täuschend echt

Die Villa Patumbah im Zürcher Villenquartier Riesbach, die sich der Kaufmann Karl Fürchtegott Grob-Zundel zwischen 1883 und 1885 von den Architekten Chiodera & Tschudy bauen liess, ist eine Schmuckschatulle: In dem Haus verdichten sich Elemente der Gotik, des Barocks und der Renaissance, geben sich Jugend- und Heimatstil ein Stelldichein und mischen sich ostasiatische Anleihen ein. Konstruktiv ist sie dem Industriezeitalter zugehörig: Zwischen den Stahlträgern sind vorfabrizierte Hourdisdeckenelemente eingelegt. Eingebettet in einen von Evariste Mertens gestalteten Park ist sie aber vor allem ein mittels optischer Täuschung erzeugter, nach innen gewendeter Aussenraum.

Die Villa mit Ökonomiegebäude und Park erstreckte sich auf einem Grundstück von 13 000 m². Karl Fürchtegott Grob-Zundel, mit dem Anbau von Tabak auf Sumatra reich geworden, erwarb es nach seiner Rückkehr 1883 in Zürich-Riesbach, das sich – damals noch nicht eingemeindet – anschickte, sich zum Villenquartier zu entwickeln. Die Villa Patumbah ist in diesem Kontext einzigartig, was Reichtum an Material und Dekor anbelangt. Der Kontrast zu dem im Schweizer Holzbaustil ausgeführten Ökonomiegebäude, in dem die Pferde und Wagen der Familie untergebracht waren, könnte kaum grösser sein. Zwar ist auch dieses keineswegs schmucklos – im Gegenteil: Motive, die zum Inhalt des Hauses passen, zieren es, Reiter und Pferd thematisierend. Doch der rote und gelbe Klinker signalisiert auch eine gewisse, wiederum durchaus inhaltlich begründete Derbheit. Verbunden sind die beiden Gebäude durch einen Pavillon, dem ein Platz vorgelagert ist.

Trompe-l’œil

Stilpluralismus ist zwar typisches Merkmal des Historismus, doch die Art und Weise und das Ausmass der Stilzitate nimmt in der Villa Patumbah eklektizistische Züge an. Die Gestaltung der Fassaden ist von der Renaissance inspiriert: Über dem in groben Steinquadern rustifizierten Sockelgeschoss erhebt sich das Piano nobile, dessen reiches Dekor – Bauschmuck ebenso wie polychrome Keimfarbenmalerei – die Wände fast auflöst. Aufgebrochen wird die Fassade ferner durch zwei Nischen, in denen Merkur und Flora platziert sind – Anspielung auf Grob-Zundels Kaufmannstätigkeit bzw. den daraus geschöpften Reichtum. Das Mezzaningeschoss ist kaum weniger geschmückt als das Piano nobile und wartet ebenfalls mit Trompe-l’Œil-Malereien sowie mit gerahmten Oculi auf. Unterhalb des Dachs ist der Schriftzug «PATUMBAH» zu lesen – gemeinhin als «ersehntes Land» übersetzt.

Während Fenster, Türen und Nischen von Veroneser Kalkstein und Carrara-Marmor gerahmt und teilweise von gesprengten Segmentgiebeln überkrönt sind, erweckt das Dekor lediglich den Anschein, als wäre es aus diesen edlen Gesteinen gefügt: Stattdessen ist es in Keimfarben aufgetragen. Die Malereien bewirken nicht nur eine optische Täuschung, sie nehmen dem Bau auch die Schwere, weil sie keine steinerne Anmutung haben. Aus der Ferne wirken die Fassaden besonders im Sonnenlicht leicht und luftig, aus der Nähe haben sie eine fast samtene Oberfläche: eher eine textile Hülle als ein Steinbruch. Täuschend ist indes nicht nur die Verkleidung, aus Ingenieursicht ist es auch die Konstruktion aus Stahlträgern, Mauerwerk und Hourdisdecken.

Der Pavillon dockt an die Villa an und führt in den Vorraum des Treppenhauses und von da ins Vestibül (vgl. S. 21, Abb. 03). Es erschliesst die zum Park orientierten Räume des Herrenzimmers, des Salons und des Damenzimmers sowie den strassenseitigen Wintergarten (vgl. S. 21, Abb. 04). Die ehemaligen Privaträume der Familie sowie die Dienstbotenkammern im ersten und im zweiten Obergeschoss schliessen sich um die zentrale, zwei Geschosse hohe Halle, die von einer farbigen Glaskuppel bekrönt ist. Die im zweiten Geschoss umlaufende Galerie zieren ostasiatisch angehauchte Schnitzereien und an Tuschmalerei erinnernde Gemälde (Abb. 06 und 08; vgl. S. 15 und S. 25, Abb. 12).

Umkehrung von Innen und Aussen

Auf den ersten Blick läuft das Auge angesichts der Dekorflut sowohl aussen als auch im Innern beinahe über. Es vermag kein Ganzes zu erkennen, sondern springt von einer Stuckatur, Holzvertäfelung, Malerei zur nächsten. Man verliert sich in der schieren Menge an gegenständlichen Figuren (Putten, Vögel, Fabelwesen), verschlungenen Ornamenten (Blumen- und Blätterranken) und geometrischen Mustern.

Jedes Element scheint lauter nach Aufmerksamkeit zu rufen als das vorherige, weshalb sich einem zunächst kein übergeordnetes Konzept erschliessen will. Tritt man einen Schritt zurück und lässt den Blick eher schweifen, als sich an den Details festzusaugen, gibt die Villa ihr Geheimnis preis. Sie ist das Behältnis eines Aussenraums, bzw. der Aussenraum ist gleichsam nach innen gewendet. Das beginnt beim Eingang, der nicht in der repräsentativen Schauseite der Villa liegt, sondern in dem eingeschossigen Pavillon, der diese mit dem Ökonomiegebäude verbindet. Dessen Materialisierung in Zinkguss lehnt sich an den Rundpavillon im Park an, ist also als dem Grünraum zugehörig zu betrachten. Überdies betonen die reiche Goldverzierung aussen und die Decke innen, die wie gerafftes Tuch den Korridor überspannt, diesen lichten Charakter (Abb. 10). Schliesslich trägt der Spiegel im Vorraum zu diesem Umkehrcharakter bei (vgl. S. 21, Abb. 03), der sich im obersten Abschnitt des Tambours und der Decke des Treppenhauses vollendet (vgl. S. 21, Abb. 02).

Auch der Wintergarten fügt sich in diese Konzeption der Umkehrung von innen und aussen (vgl. S. 21, Abb. 04, sowie S. 23, Abb. 03 und 04). Die Trompe-l’Œil-Malerei erweckt den Eindruck, als löse sich die Decke in Himmel auf und als figuriere der gemalte schmiedeeiserne Baldachin als Sonnenschutz. Pfingstrosen hängen von der Decke in den Raum, Möwen und Enten flattern fast hörbar. Die Wände dürften ebenfalls einen Blick in die Landschaft simuliert haben und damit an Gestaltungen angelehnt gewesen sein, wie man sie etwa von den Fresken der Casa dei cubicoli floreali in Pompeji kennt. Der Springbrunnen, auf dessen einstige Existenz Spuren im Terrazzobelag hindeuten, vervollständigt die Konnotation als Aussenraum. Sein Plätschern könnte mit dem imaginierten Gezwitscher gemalter Vögel – gleichsam die Voliere, die es im Park gab, imitierend – den Raum akustisch konditioniert haben.

Ostasiatischer Tempel

Die fernöstliche Motivik im zweiten Obergeschoss scheint einem angesichts von Grob-Zundels Biografie zwar keineswegs abwegig, ihre Verquickung mit Renaissanceelementen mutet indes bizarr an – zumal der Pinselduktus der Malereien verglichen mit der hochstehenden Kunst ostasiatischer Vorbilder grob ist und die Schnitzereien das Gepräge von Laubsägewerk haben. Inhaltlich hingegen ist ihre Qualität unbestritten. Die Ausbildung als Galerie bzw. der Luftraum über der Halle im 1. OG half den Architekten augenscheinlich, die Ränder des nicht nur stilistischen, sondern auch qualitativen Bruchs zu verschleifen – nicht trotz, sondern gerade wegen der optischen Durchlässigkeit zwischen 1. und 2. OG. Die vertikale Verbindung der zweigeschossigen Halle – Pendant zum Treppenhaus – wurde auch über das Dekor erzeugt. So verbindet das Auge die Vögel, die die Türen im 1. OG zieren, mit den Drachen auf jenen des 2., assoziiert die goldschimmernden Tapeten – obwohl von unterschiedlichem Dekor – an den Wänden von Halle und Galerie miteinander: üppiger Urwald, aus dem sich kaum merklich eine Figur mit einem Wagen oder einer Sänfte schält, bzw. Fabelwesen, die zu einem einzigen ornamentalen Muster verschwimmen (Abb. 09; vgl. S. 22, Abb. 08). Das Ganze wirkt wie ein in die Villa hineingestellter, vom Baldachin bekrönter ostasiatischer Tempel und zelebriert erneut die Umkehrung von innen und aussen.

Vom Kitsch zum Gesamtkunstwerk

Dass der «Tempel» dennoch ein Fremdkörper ist, lässt sich an den Architektenplänen ablesen, in denen er nicht verzeichnet ist – im Gegenteil: Bis ins Detail vermasst zeigen sie einen Renaissance-Umgang. Grob-Zundel muss sich während des Baus eines andern besonnen haben. Was ihn bewog, Zeitdruck und Abstriche an der Qualität in Kauf zu nehmen, lässt sich nicht nachweisen. Aber Giovanni Menghini, Denkmalpfleger des Kantons Graubünden und vonseiten der Stiftung Patumbah an den Arbeiten beteiligt, wagt eine Hypothese. In dem Raum im 1. OG, der als ehemaliges Arbeitszimmer Grob-Zundels gilt, kamen nach Entfernung der mit Kaliko verkleideten Decke Malereien zum Vorschein – unter anderem mehrere Medaillons mit Darstellungen, deren realistischer Gestus sich von den sonst verspielten Ornamenten abhebt. Auf einem der Medaillons ist der Ausbruch eines Vulkans dargestellt, wobei die Vermutung naheliegt, dass es sich dabei um die Explosion des zwischen Sumatra und Java gelegenen Kratakau von 1883 handelt. In den Fluten des anschliessenden Tsunamis versank auch Grob-Zundels Wahlheimat. Menghini wertet das Bild als Fingerzeig und mutmasst, dass der Bauherr, der nicht nur seine Plantage, sondern auch seine Freunde verlor, ihnen gleichsam ein Denkmal setzte – zumal in Tempelform.

Nachdem die Villa auch schon als Kitsch verschrien war, wird sie heute rehabilitiert: Mit der illusionistischen Behandlung von innen und aussen, den reflektierenden Lichteffekten und der suggerierten akustischen Untermalung ist sie ein inszenatorisches Gesamtkunstwerk.TEC21, Fr., 2013.10.04

04. Oktober 2013 Rahel Hartmann Schweizer

Repariert, retuschiert, rekonstruiert

Die 1883–1885 errichtete Villa Patumbah wurde von 2010 bis 2013 instand gesetzt. Das Credo von Denkmalpflege, Architekten und Restauratoren war, hervorzuholen und zu schützen, was an Substanz vorhanden ist. Auch rekonstruierende Ergänzungen von Fehlstellen waren kein Tabu. Bereiche, deren Behandlung das Budget überstrapaziert hätten, zeigen sich nun als didaktische Referenzflächen: Verschmutzte neben gereinigten Stuckaturen machen den Alterungsprozess sichtbar, übermalte neben freigelegten Deckenfeldern offenbaren die Schadstellen, von späteren Eingriffen bedrängte Malereien illustrieren die Verluste – in der Übereinstimmung zwischen Bau und Inhalt eine ideale Stätte für das vom Schweizer Heimatschutz eingerichtete Zentrum für Baukultur.

Es waren zwei Aspekte, die die Intervention an der Villa Patumbah zu einem schwierigen Unterfangen machten: erstens die für Zürcher Verhältnisse zum Teil ungewöhnlichen Materialien und zweitens die Unsicherheit darüber, was an originaler Substanz noch aufzufinden sein würde. Chiodera & Tschudy, die – finanziell kaum eingeschränkt – aus dem Vollen schöpfen konnten, taten dies nicht nur, indem sie das Haus mit reichhaltigem, zum Teil vergoldetem Dekor ausstatteten. Sie griffen ausserdem auf – gemessen an der lokalen Bautradition – «exotische» oder zumindest nicht heimische Materialien zurück: Carrara-Marmor, Veronese rosso und Solothurner Kalkstein. Als Pioniere agierten sie überdies mit dem Einsatz von Keimfarbe, die 1878 eben erst patentiert worden war (vgl. Bauteilkatalog S. 24).

Die mangelhafte Kenntnis des Ausmasses der vorhandenen Originalsubstanz war einerseits der Umnutzung der Villa als Altersheim in den 1970er-Jahren geschuldet, andererseits der nicht eben komfortablen Quellenlage: Detailpläne des Dekors fehlten fast gänzlich, und die vorhandenen Schwarz-Weiss-Fotografien vermittelten naturgemäss nur einen sehr unzulänglichen Eindruck. Zudem wies jeder Raum ein anderes Dekor auf. Für die Restauratoren bedeutete dies, dass sie nicht von dem einen auf das andere schliessen konnten. Da überdies in den letzten Jahrzehnten Wände und Decken im Innern fast ausnahmslos überstrichen oder verkleidet worden waren, mussten sie ausgedehnte Sondierungen vornehmen, um festzustellen, wo mit Malereien zu rechnen sein würde. Auf der architektonischen Ebene und derjenigen des Tragwerks hatte das zur Folge, dass die wohl minimalen, aber notwendigen Eingriffe, um elektrische Leitungen zu ziehen, behutsam geplant und ausgeführt werden mussten.

Work in Progress

Denkmalpfleger, Architekten und Restauratorinnen wählten daher ein situatives Vorgehen für die Instandsetzung. Es gab keine Doktrin, der alles unterworfen worden wäre, mit Ausnahme der Vorgabe, so viel wie möglich zu konservieren, zu restaurieren oder gar zu rekonstruieren – in Abhängigkeit von Ausmass und Zustand der originalen Substanz, von den finanziellen Ressourcen von 15.5 Millionen Franken beziehungsweise vom zu erwartenden Aufwand und von den technischen/handwerklichen Möglichkeiten. Ausserdem sollte künftig ein ständiger Unterhalt mit einfachsten Mitteln möglich sein, und was im Rahmen der Bedingungen nicht freigelegt wurde, sollte gesichert werden, um es – falls Mittel und Wege offenstehen würden – zu einem späteren Zeitpunkt ans Licht holen zu können. Es gab also fünf Interventionsebenen:

– Intakte Flächen galt es mit Massnahmen zu bewahren, die den Reduktions- und Verfallprozess verzögern – möglichst ohne Eingriffe in Struktur, Substanz, Aussehen und Informationsgehalt.

– Restauratorisch sollte interveniert werden, um beschädigte Bereiche – den originalen Zustand respektierend – wiederherzustellen. Das bedeutete die vorhandene Substanz wieder zur Geltung bringen und ihren Ausdruck formal und inhaltlich wieder anschaulich und ablesbar machen – etwa mittels Firnisabnahmen und Retuschen.

– Die Rekonstruktion – mit einem Anteil «Neuerfindung» – war Bereichen vorbehalten, deren Lesbarkeit sich sonst nicht erschlossen haben würde bzw. die für das Verständnis der Villa als Ganzes unerlässlich schienen. Hier reichte die Palette vom Ergänzen der Hintergrundfarbe, die es dem Auge ermöglicht, die Fehlstelle zu «übersehen» bzw. das fehlende Stück zu ergänzen, bis zur Rekonstruktion ganzer Elemente bei Fehlstellen, an deren nachträglichem Anstrich das Auge abgeprallt wäre, wie etwa im Tambour des Treppenhauses.

– Die «Auszeichnung» der Fehlstelle wurde dort praktiziert, wo der Aufwand, das Dekor freizulegen, zu gross gewesen wäre – die finanziellen Mittel also Grenzen setzten – oder wo die vorgefundenen Reste zu gering waren. Auch hier gelingt es oft, sich das Ganze vor dem geistigen Auge auszumalen.

– Manche Segmente wurden auch einfach belassen bzw. lediglich gereinigt. Zuweilen schimmern durch solche einst weiss überstrichenen Oberflächen die Malereien durch, oder es wirkt, als fielen von irgendwoher Schatten darauf, und man erahnt ungehobene Schätze.

So bietet die Villa nun Anschauungsunterricht in Denkmalpflege, sie illustriert das gesamte Repertoire auf anschaulichste Weise – ohne Zaunpfahl: Es kann durchaus vorkommen, dass man alt mit neu verwechselt …

Neuerfindung im Sinn und Geist der Urheber

Exemplarisch war das Vorgehen in dem von den Nachmietern rosafarben überstrichenen Treppenhaus: einerseits, weil es nahezu kriminalistischen Spürsinns bedurfte, andererseits, weil sich die Denkmalpflege hier an Tambour und Decke die grösste Abweichung von der reinen Lehre gestattete. Die Decke liess erahnen, dass zumindest Reste von Malerei zu entdecken waren – sofern sich der Kaliko, mit dem sie bespannt war, würde ablösen lassen. Das Baumwollgewebe, das ursprünglich aus der Buchbinderei stammt, war in der Villa an mehreren Stellen als «Grundierung» für spätere Anstriche verwendet worden. Tatsächlich liess es sich hier relativ leicht entfernen und gab einen passablen Zustand der darunterliegenden Malereien frei – unter anderem Reste eines gemalten Brunnens. Dessen illusionistische Wirkung entfaltete gar etwas arg reale Kraft, gab es doch an der Stelle einmal einen Wassereinbruch … Die Brunnenschale wurde denn auch fast vollständig rekonstruiert – als reine Schöpfung der Restauratoren. Im Tambour dagegen deutete nichts auf ein darunterliegendes Dekor hin, und auch die ersten Sondierungen erbrachten keinerlei Hinweise. Giovanni Menghini, Denkmalpfleger des Kantons Graubünden und vonseiten der Stiftung Patumbah in die Arbeiten involviert, liess sich von diesem Befund indes nicht beirren: Er hielt es für unmöglich, dass ausgerechnet da, wo die repräsentativen Raumfolgen im EG mit den privaten Gemächern in den Obergeschossen verbunden sind, auf dekorative Malerei verzichtet worden war.

Seine Hartnäckigkeit, ein weiteres Team mit Untersuchungen zu betrauen, lohnte sich: Die nunmehr flächig statt punktuell vorgenommenen Sondierungsschnitte legten Spuren einer Bemalung frei, die sich nach und nach zu einem Gesamteindruck zusammenschliessen liessen: die Silhouette eines Löwenkopfs, die Konturen einer Säule und den Schwung einer Volute – alles vor hellblauem, wolkigem Hintergrund. Die einzelnen, zum Teil verstreut entdeckten Details wurden auf Pauspapier übertragen, bis die an verschiedenen Stellen gefundenen Reste sich nach und nach zu ganzen Elementen zusammensetzen liessen. Dieses Vorgehen sei deshalb verantwortbar, so Menghini, weil schon zur Entstehungszeit des Hauses keineswegs jede Säule in freihändiger Manier gemalt wurde – im Gegenteil:

Es gab gelochte Vorlagen, die man – quasi seriell – mit Kohlenstaubbeutel durchpauste.

Die Rekonstruktion inklusive partieller Neuerfindung rechtfertige sich, weil die Art und Weise einigermassen gesichert sei, so Menghini. Ausserdem wäre der Gegensatz einer Unitönung zur Opulenz des Hauses zu gross und für das Publikum nicht plausibel gewesen. Alle Innenräume seien in Bewegung – in Farbe, Ornamentik, Stuckatur etc. aufgelöst. Hier aber hätte man vor einer undurchdringlichen Wand gestanden – einem statischen Einschub.TEC21, Fr., 2013.10.04

04. Oktober 2013 Rahel Hartmann Schweizer