Editorial

Das Jahr 1811 markierte einen Wendepunkt für die Menschen am Walensee: Mit der Eröffnung des Escherkanals, der damals noch Molliserkanal hiess, floss die Glarner Linth nicht mehr direkt in die Linthebene, sondern in den Walensee. Die Idee für die Umlenkung des Flusses stammte vom Berner Ingenieur Andreas Lanz. Er kannte die Verhältnisse in seiner Heimat, wo die Kander bereits hundert Jahre früher in den Thunersee umgelenkt worden war. Den Vorschlag von Lanz aufgenommen und realisiert hat schliesslich Hans Konrad Escher aus Zürich. Wegen seiner Pionierleistung wird Escher immer noch verehrt; er ist so etwas wie der Übervater der Linthebene.

Doch auch ein geniales Werk muss irgendwann saniert werden.

Eindrücklich zeigte dies das Hochwasser 1999, bei dem die Dämme des Linthwerks an ihre Belastungsgrenze stiessen. Bereits 1987 hatten sich in der Schweiz schwere Überschwemmungen mit grossen Schäden ereignet. Problematisch war damals unter anderem die Stabilität der Dämme entlang der Reuss im Kanton Uri und am Alpenrhein. Daraufhin wurde genauer abgeklärt, in welchem Zustand sich die alten Dämme befinden. Das Ergebnis: Die grossen Schweizer Flussbauwerke müssen saniert werden.

Beim Linthwerk kam das neue Wasserbaugesetz nun erstmals zur Anwendung. Neben dem Hochwasserschutz galt es dabei vor allem ökologische Aspekte zu berücksichtigen. Und dies ist an der Linth vorbildlich gelungen. Vertreter des Bundesamtes für Umwelt äussern sich denn auch positiv über das Ergebnis. So überrascht es nicht, dass der Bund dem Linthwerk den höchstmöglichen Beitragssatz von 45 % an den Kosten zusprach.

In diesem Heft berichten die Verantwortlichen des Linthwerks über ihre Erfahrungen. Der Präsident der Linthkommission, Willi Haag, stand TEC21 Red und Antwort. Als St. Galler Regierungsrat beschäftigt er sich bereits mit dem nächsten grossen Flussbauprojekt, der umfassenden Sanierung des Alpenrheins.

Das neue Linthwerk gewährleistet die Hochwassersicherheit in der Linthebene. Die verstärkten Dämme fallen jedoch kaum auf. Augenfällig ist hingegen, dass sich die Linth mit einem neuen, frischen Gesicht präsentiert. Dazu tragen neben den punktuellen Flussaufweitungen vor allem die neuen Flachufer bei. Die Bevölkerung erfreut sich an den neu gestalteten Naherholungsgebieten. Bereits wird die Befürchtung geäussert, der Ansturm könnte die neu geschaffenen Naturwerte wieder zerstören. Dem ist Rechnung zu tragen. Wichtiger ist aber, dass zufriedene Menschen die besten Botschafter sind für weitere Flussrenaturierungen.

Lukas Denzler, Dr. Aldo Rota

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Vier Gesichter zur Stadt

10 MAGAZIN

Die digitale Kette – von CAD zu CAM | Der Wald im Klimawandel

16 DIE SANIERUNG DES LINTHWERKS

Markus Jud, Heiner Keller

Das sanierte Linthwerk demonstriert eindrücklich, dass sich Sicherheit vor Hochwasser, Schutz der Natur und Erholungsraum für die Bevölkerung vereinbaren lassen.

21 INGENEURBAU AN DER LINTH

U. Müller, P. Billeter, Y. Keller, C. Astori

Die Ingenieuraufgaben am Linthwerk umfassten nicht nur die Sicherung und Verstärkung der Dämme, auch ein regulierbares Wehr und diverse Brücken wurden neu erstellt.

24 «IRGENDWANN MUSS MAN ENTSCHEIDEN»

Lukas Denzler, Aldo Rota

Willi Haag, St. Galler Regierungsrat und Präsident der Linthkommission, blickt mit berechtigter Freude auf eine lange partizipative Planungsphase und eine kurze, effiziente Bauphase zurück.

28 SIA

Revidierte Norm SIA 260 Grundlagen | Kurzmitteilungen

31 MESSE

BauHolzEnergie, Bern

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

Die Sanierung des Linthwerks

Das neue Linthwerk ist sicherer und naturnäher, zugleich bietet es der Bevölkerung attraktive Naherholungsräume. Am Escher- und Linthkanal sind bauliche Vorkehrungen für den Überlastfall realisiert worden. Das im Frühjahr fertiggestellte Projekt ist ein Vorbild für die anstehenden Sanierungen der Schweizer Flussbauwerke.

Als Hans Konrad Escher 1804 mit der Planung des Linthwerks begann, war die kurze und turbulente Zeit der Helvetik eben zu Ende gegangen. Die wieder eingesetzte Eidgenössische Tagsatzung bewilligte das Vorhaben. Das Linthwerk ist somit eines der ersten eidgenössischen Infrastrukturvorhaben, das noch vor der Gründung des modernen Bundesstaats 1848 begonnen wurde. Die wichtigsten Ziele von Escher waren, das Geschiebe in den Walensee abzuleiten, diesen abzusenken, Sümpfe in der Linthebene auszutrocknen und die Schiffsverbindung zwischen dem Zürich- und dem Walensee zu verbessern. Heute wäre Escher erstaunt, wie die Linthebene aussieht: Die Siedlungen haben sich ausgedehnt, zahlreiche Verkehrswege und Hochspannungsleitungen durchqueren die Ebene.

Ein komplexes hydraulisches System

Beim Hochwasser 1999 hielten die Dämme der Linth, die zum Teil 200 Jahre alt sind, den Wassermassen nur mit viel Glück stand. Die Linthkantone St. Gallen, Glarus, Schwyz und Zürich realisierten zwischen 1998 und 2013 das Projekt «Hochwasserschutz Linth 2000». Das Linthwerk – bestehend aus Escher- und Linthkanal sowie diversen Nebengewässern – ist ein technisch und hydraulisch komplexes Gewässersystem. Im 6 km langen Escherkanal zwischen Näfels/Mollis und dem Walensee präsentiert sich die Linth als wilder Gebirgsfluss. Bei Niederschlägen kommt es zu kurzen, aber hohen Hochwasserspitzen mit viel Geschiebe (Kies) und Schwemmholz. Der Escherkanal leitet die Linth seit 1811 in den Walensee um. Der Walensee dämpft die Hochwasserspitzen (Retention) und nimmt das Geschiebe der Glarner Linth auf. Der Abfluss aus dem Walensee ist deshalb geschiebefrei.

Der 17 km lange Linthkanal leitet das Wasser vom Walensee in den Zürichsee ab. Der Kanal stellt die kürzestmögliche Verbindung zwischen den beiden Seen dar. Er wurde so erstellt und ausgebaut, dass er überall die gleiche Breite, das gleiche Gefälle und den gleichen Ausbaustandard (unbefestigte Sohle, mit Steinen verbautes Ufer) hatte. Mit dem Bau des Linthkanals senkte sich der Wasserspiegel des Walensees um 2.3 m und nach weiteren Abgrabungen im Kanal und Unterwassersprengungen bei Ziegelbrücke zwischen 1840 und 1862 noch einmal um 3 m. Zwischen Weesen und Schänis fliesst die Linth deshalb in einem Einschnitt im Gelände. Weil die Linthebene im unteren Teil flacher wird und der Zürichsee nicht wie der Walensee abgesenkt wurde, muss die Linth in der unteren Hälfte zwischen Dämmen geführt werden. Zwischen Giessen und Grynau fliesst sie deutlich über dem Terrain der Ebene. Wegen der Dämme können Seitenbäche unterhalb von Bilten und Schänis nicht mehr in die Linth eingeleitet werden. Sie begleiten als Hintergräben die Linthdämme beidseitig bis in den Zürichsee. Die Benknerebene (Benken, Uznach) liegt noch einmal tiefer als der Rechte Hintergraben. Sie wird durch ein alphabetisch gekennzeichnetes Kanalsystem entwässert, der F-Kanal nimmt parallel zum Hintergraben das Wasser aller Kanäle auf und führt es zum Pumpwerk Uznach der Linthebene-Melioration, von wo es in den Rechten Hintergraben gepumpt wird. Zwischen Giessen und der Grynau verlaufen somit vier Wasserläufe parallel nebeneinander (Abb. 01 und 02).

Umfangreiche Planung und 130 Einsprachen

Bei der Sanierung des Linthwerks ging es in erster Linie darum, die Hochwassersicherheit für die gesamte Linthebene zu erhöhen. Zudem wollte man mehr Raum für die Natur und neue Naherholungsgebiete für die Bevölkerung schaffen. Die baulichen Massnahmen konzentrierten sich einerseits auf Abschnitte, die besser gegen Hochwasser gesichert werden mussten, und andererseits auf Gebiete, in denen sich mit vertretbarem Aufwand und Landbedarf eine deutliche Verbesserung der Gewässerlebensräume erreichen liess. Das Projekt «Hochwasserschutz Linth 2000» wurde auf der Basis einer Situationsanalyse entwickelt. Über Begleitgruppen und Mitwirkungsverfahren konnten sich breite Kreise mit unterschiedlichsten Interessen im Planungsprozess einbringen. Da verschiedene Anliegen und Ideen ausserhalb des Perimeters des Linthwerks lagen, wurden zusätzlich zum eigentlichen Hochwasserschutzprojekt sogenannte Begleitplanungen durchgeführt.

An der Grundkonzeption des Linthwerks hielt man fest. Ein Teil der Gegner war trotzdem der Ansicht, dass mit dem Sanierungsprojekt das historische Erbe von Escher zerstört werde. Nach Eschers Tod 1823 dauerte die Fertigstellung des Linthwerks jedoch bis 1880. Im 20. Jahrhundert veränderten neue Siedlungsgebiete, mehrere Hochspannungsleitungen, die Nationalstrasse sowie die Linthebene-Melioration die Anforderungen an das Linthwerk sukzessive. Die jetzt ausgeführten Arbeiten sind als weitere Etappe zu sehen, die Hochwassersicherheit für die nächsten hundert Jahre zu gewährleisten. Das Projekt hatte eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu bestehen. Die kantonalen Umweltschutzämter legten die ökologischen Anforderungen fest.

2005 lag das Auflageprojekt vor. Trotz der umfassenden Mitwirkung gingen während der öffentlichen Auflage 130 Einsprachen von Umweltorganisationen und landwirtschaftlichen Kreisen gegen die beiden Teilprojekte Escherkanal und Linthkanal ein. Die Einspracheverhandlungen führten zu mehreren Projektanpassungen (regulierbares Wehr im Hänggelgiessen, zusätzliche Massnahmen zugunsten der Natur, unabhängige Erfolgskontrolle der ökologischen Massnahmen). Die Baubewilligungen wurden 2007 durch die Regierungen der Kantone Glarus und St. Gallen erteilt. Nachdem die kantonalen Verwaltungsgerichte und das Bundesgericht alle Beschwerden gegen die Baubewilligung abgewiesen hatten, konnte man die Ausführungsplanungen und die Bauarbeiten 2008 in Angriff nehmen (vgl. «‹Irgendwann muss man entscheiden›», S. 24).

Die wichtigsten Elemente des Hochwasserschutzprojekts

Am Escherkanal wurden innerhalb der Siedlungsgebiete der Längsverbau erneuert, die Brücken gesichert und die Dammkronen abschnittsweise erhöht. Den linken Damm verstärkte man auf der Innenseite, um Kulturland und naturschützerisch wertvolle Lebensräume des Moorbläulings, eines gefährdeten Schmetterlings, zu erhalten (Abb. 04). Der bergseitige rechte Damm wurde im Bereich der Aufweitung «Chli Gäsitschachen» verlegt und für eine mögliche Überströmung vorbereitet (Kundertriet, Vrenelibrücke). Am Linthkanal verstärkt eine Materialauflast auf der Aussenseite auf einer Länge von zwölf Flusskilometern die Dämme des Hauptkanals. Aus diesem Grund mussten die Hintergräben und der F-Kanal verlegt werden. Im Hauptkanal ersetzen auf einer Länge von rund sieben Flusskilometern neu gestaltete Flachufer den bisher harten Uferlängsverbau (vgl. Kasten). Der Überlastfall wurde im Hänggelgiessen oberhalb der freien Dammstrecke mit einem steuerbaren Wehr gelöst (vgl. «Ingenieurbau an der Linth», S. 21).

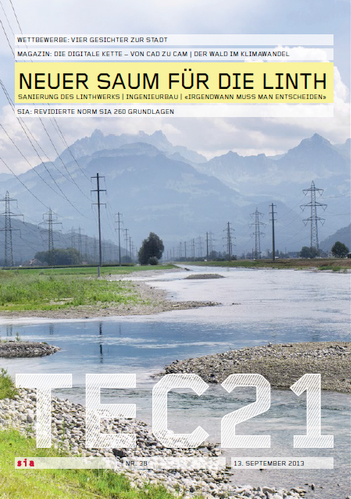

Das Wasserbaugesetz verlangt, dass bei Hochwasserschutzprojekten, wenn möglich, der ursprüngliche Verlauf der Gewässer wieder herzustellen ist. Die grössten Möglichkeiten für mehr Gewässerlebensräume ergaben sich in den beiden Flussaufweitungen von je ca. 10 ha im Hänggelgiessen am Linthkanal (vergleiche Titelbild) und im Chli Gäsitschachen am Escherkanal. Die kantonalen Umweltschutzämter beurteilten die Umweltverträglichkeit anhand eines Punktesystems. Angesichts des komplexen hydraulischen Systems war die Herstellung eines ursprünglichen Gewässerverlaufs nur bedingt möglich, deshalb waren als Ersatz zusätzliche ökologische Ausgleichsmassnahmen umzusetzen. Dazu zählen etwa die Vergrösserung von Lebensräumen an Ufern und in der Ebene, deren Verbindung mit Naturschutzgebieten, die Schaffung von artenreichen Wiesen und Riedgebieten ohne Düngung und von Waldreservaten sowie die Wiederherstellung der Fischwanderung vom Kanal in Seitengewässer (Fischtreppen, naturnahe Mündungen). Ursprünglich war am Escherkanal im Kundertriet eine weitere Aufweitung vorgesehen, sie scheiterte aber am Widerstand der Molliser Bevölkerung. Daher mussten weitere Ausgleichsmassnahmen zugunsten der Umwelt realisiert werden. Die Anforderungen der Umweltschutzämter waren hoch. Schliesslich erfüllte das Projekt alle gesetzlichen Anforderungen des Bundes (Umweltverträglichkeitsprüfung, integrale Planung, Vollzug Gefahrenkarten) und erhielt deshalb den höchstmöglichen Bundesbeitrag von 45 %.

Bauliche Umsetzung und ökologische Optimierungen

Die Bewilligungsphase dauerte rund zwei Jahre. Um keine Zeit zu verlieren, wurden bereits während dieser Phase die weiteren Planer- und Bauaufträge ausgeschrieben. Damit erfolgte ein rollender Übergang von der Planungs- in die Realisierungsphase. Die Aufteilung in zwei Teilprojekte ergab sich einerseits, weil so für das Verfahren am Escherkanal der Kanton Glarus und für dasjenige am Linthkanal der Kanton St. Gallen zuständig war. Dieses Vorgehen hatte andererseits den Vorteil, dass bei Verzögerungen infolge von Einsprachen, wie sie am Linthkanal dann auch erfolgten, nicht das ganze Projekt blockiert war.

Mit einer klugen Bauausführung kann viel für die Umwelt erreicht werden. Wasserbauprojekte führen in der Regel zu einem Materialüberschuss. Die Perimeter sollten so gross bemessen werden, dass sowohl verwendbares Material (Kies) als auch nicht verwendbares (Sand, Torf, Aushub) möglichst im Projekt genutzt bzw. «deponiert» werden kann. So wurde etwa in St. Sebastian kiesreiches Material gewonnen, das sich zur Verstärkung der Linthdämme einsetzen liess. Wegen des hohen Grundwasserspiegels entstanden in den bei der Materialgewinnung ausgehobenen Mulden neue Gewässer, die Amphibien als Laichgebiete dienen. Es fielen jedoch auch grosse Mengen Torf an, für den es keine bauliche Verwendung gibt. Statt ihn auf einer Deponie zu lagern, baute man den Torf in den neuen Naturschutzgebieten ein, wo nun eine Riedvegetation gedeiht.

Die Vegetationsschicht mit artenreichen Wiesen auf Dämmen und Nassstellen wurde ca. 10 cm tief abgetragen, separat gelagert und zur Begrünung auf die neuen Flächen wieder aufgetragen. In der niederschlagsreichen Linthebene konnten so die vorhandenen artenreichen Wiesen und Riedflächen (z. B. auf Torf) mit den typischen Arten aus der Gegend innert weniger Jahren wiederhergestellt werden. Eine Ansaat erübrigte sich. Den überschüssigen Oberboden bisher gedüngter Wiesen verwendete man für die Bodenverbesserung von insgesamt 24 ha Landwirtschaftsfläche. Dies kann als eine gewisse Kompensation für die insgesamt 62 ha Landwirtschaftsland betrachtet werden, die für die Sanierungsprojekte benötigt wurden.

Das Wissen an die nächste Generation weitergeben

Nach einer Bauzeit von knapp fünf Jahren konnte die Sanierung des Linthwerks im Frühjahr 2013 zeitgerecht und im Rahmen des bewilligten Kredits von 126 Millionen Franken abgeschlossen werden. Die Verantwortlichen des Linthwerks haben die Erfahrungen an einem Symposium im Juni 2013 zusammen mit Fachleuten diskutiert und in einer Schlussdokumentation festgehalten. Künftig wird die Linthverwaltung jährlich einen Zustandsbericht Sicherheit und Umwelt erstellen. Damit werden die Entwicklung des Linthwerks dokumentiert und dessen Funktionstüchtigkeit regelmässig beurteilt und, falls notwendig, wiederhergestellt.TEC21, Fr., 2013.09.13

13. September 2013 Markus Jud, Heiner Keller

Ingenieurbau an der Linth

Die Sanierung des Linthwerks war eine anspruchsvolle multidisziplinäre Ingenieuraufgabe, von der Geotechnik über den klassischen Wasserbau bis zum Brückenbau. Im Zentrum stand die Aufgabe, für grösstmögliche Hochwassersicherheit zu sorgen – doch parallel dazu ist es den Ingenieuren gelungen, die gesamte Kanallandschaft unter ökologischen Aspekten neu zu gestalten und aufzuwerten.

Der Linthkanal quert den Schwemmkegel der alten Linth bzw. den aufgelandeten Tuggener See. Der Baugrund ist stark inhomogen und beinhaltet Alluvionen (Linthschotter) und feine, teilweise organisch versetzte Überschwemmungssedimente. Von der Roten Brücke (zwischen Schänis und Bilten; Ortsangaben im Plan auf S. 17, Abb. 01) bis zum Hänggelgiessen liegt das Gerinne des Linthkanals auf gleicher Höhe wie das Umland und die Hintergewässer. Hier, wo hydraulische Verbindungen zwischen Kanal und Umgebung ohne grosse Erdbaumassnahmen hergestellt werden können, wurde das weiter unten beschriebene Entlastungsbauwerk Hänggelgiessen zur Beherrschung des Überlastfalls errichtet. Weiter kanalaufwärts, bei Ziegelbrücke, liegt das Umland höher als der Kanal; der zufliessende Rautibach ist deshalb durch eine neue Fischaufstiegshilfe (Schlitzpass mit Borstenelementen) mit 42 Becken, die eine Gefällstufe von rund 8 m überwindet, mit dem Kanal verbunden (Abb. 02).

Dammsanierung und hochwasserentlastung am Linthkanal Der sanierte Kanal gewährleistet eine ausreichende Abflusskapazität mit Freibord bis zum Bemessungsabfluss HQB. Der Bemessungsabfluss am Linthkanal beträgt 330 m³/s bis 360 m³/s. Der Extremabfluss EHQ entspricht etwa einem 500-jährlichen Hochwasser HQ500 und ist mit 500 m³/s angesetzt. Nach der Sanierung ist die Dammsicherheit bzw. Damm stabilität nach SIA 260 / 261 / 267 wiederhergestellt, wobei ein globaler Sicherheitsfaktor von F = 1.3 für den Bemessungslastfall «Auflast gemäss Dammklasse Bemessungsabfluss» eingehalten wurde. Für die Überlastfälle «bordvoller Abfluss» und «Erdbeben» besteht eine ausreichende Sicherheit. Die flussbauliche Sicherheit des sanierten Kanals gewährleistet die Stabilität der Sohlenlagen und der Ufersicherungen bis EHQ.

Die Dämme wurden grossräumig mit Auflastfiltern saniert. Die mit anstehendem Material verstärkten Dämme weisen eine maximale Neigung von 2 : 5 auf und sind im Sohlen- und Fussbereich mit einem in Längsrichtung durchgehenden Kiesfilter versehen. Zusammen mit der Querschnittsvergrösserung der Nebengewässer ergeben die Dammverbreiterungen eine rechtsufrige Breitenzunahme des Linthwerks um 32 m mit zusätzlichem Landbedarf. Auf einer Flusslänge von rund 7 km wurde der steile (Neigung ca. 1 : 1) und teilweise vermörtelte Blocksatz mehrheitlich durch leicht strukturierte und kiesige Flachufer ersetzt (vgl. S. 19, Abb. 06). Zwischen Hänggelgiessen und Grynau sind die sanierten Dämme auch im Hochwasserfall mit Fahrzeugen bis 40 t Gewicht befahrbar. Die übrigen sanierten Dammabschnitte tragen Fahrzeuge bis 28 t, die nicht ausgebauten Dämme sind mit Fahrzeugen bis 5 t befahrbar. Acht neue Brücken mit Lastklasse 40 t über die Hintergräben und den F-Kanal erschliessen die Hauptdämme.

Mit der Anbindung des Altarms der früheren Linth im Hänggelgiessen an den Linthkanal entstand ein Naturraum mit grossen Wasserflächen (vgl. Titelseite), in dem die Strömungsgeschwindigkeit gering ist und in dem eine hydraulische Entlastung in den Rechten Hinter- graben möglich ist. Dieser dient üblicherweise der Entwässerung des rechten Talhangs und der Linthebene und wird im Extremhochwasserfall als Überlastrinne für den Linthkanal genutzt. Zu diesem Zweck wurde seine Kapazität so weit ausgebaut, dass er im Überlastfall bis zu 80 m³/s aus dem Linthkanal ableiten kann. Das entspricht der Differenz zwischen dem Extremereignis EHQ mit 500 m³/s und dem 300-jährlichen Hochwasser HQ300 mit 420 m³/s, das der Linthkanal im unteren Teil zwischen den hohen Dämmen bordvoll noch abführen kann. Damit ist das sanierte System Linthkanal bis zum EHQ-Abfluss überlastsicher. Die Entlastung in den Rechten Hintergraben kann durch das Entlastungsbauwerk Hänggelgiessen mit Überfallsektion, Stauklappe und Tosbecken (Abb. 01) so gesteuert werden, dass eine zeitliche Koinzidenz der Entlastung aus dem Linthkanal mit Spitzenzuflüssen aus der Schänner Ebene wenig wahrscheinlich ist. Das gesteuerte Wehr hat den Vorteil, dass Spielraum für die Regulierung besteht und die Entlastung erst ausgelöst wird, wenn keine Alternative mehr besteht. Das dürfte selten der Fall sein – das Bauwerk steht voraussichtlich meist im Trockenen und muss theoretisch nur alle 300 Jahre in Betrieb genommen werden.

Dammsicherheit und Schutzziele am Escherkanal

Der Escherkanal ist der unterste, kanalisierte und vom Linthwerk unterhaltene Flussabschnitt der Glarner Linth. Sein Normalprofil besteht, ähnlich wie beim Linthkanal (vgl. das Profil auf S. 17, Abb. 02), aus einem 10 bis 20 m breiten Mittelgerinne und beidseitigen rund 8 bis 9 m breiten Vorländern (Abb. 06). Die Glarner Linth ist gekennzeichnet durch kurze, rasch ansteigende und geschiebeführende Hochwasser. Im Siedlungsbereich Näfels/Mollis hat sich das Flussbett in den letzten 60 Jahren um bis zu 50 cm eingetieft. In den weiteren Abschnitten war es mehrheitlich stabil oder landete bis zu 25 cm auf. Für den Schutz der Linthebene wurde für den gesamten Escher- und Linthkanal als Richtgrösse etwa der hundertjährliche Hochwasserabfluss HQ100 als Bemessungsabfluss HQB gewählt. Für den Escherkanal liegt das Schutzziel bei HQB = 450 m³/s, der Überlastfall entsprechend dem 300-jährlichen Hochwasser HQ300 bei 550 m³/s und das Extremhochwasser EHQ = HQ1000 bei 680 m³/s.

Die minimalen Dammhöhen ergeben sich aus den Wasserspiegellagen und einem Freibord. Letzteres setzt sich aus der Geschwindigkeitshöhe v2/2g und einem Zuschlag für Unsicherheiten in der hydraulischen Berechnung (Geometrie, Rauigkeiten) zusammen. Im Escherkanal liegt die Geschwindigkeitshöhe zwischen 70 cm und 100 cm, der Zuschlag beträgt 50 cm, bei Brücken 70 cm. Der Escherkanal verfügt auf etwa 75 % der Gesamtstrecke über ein genügendes Hochwasserprofil und reicht für die Ableitung des Bemessungsabflusses aus. Im Siedlungs bereich Näfels/Mollis waren die Freibordbedingungen hingegen knapp und erforderten lokal kleinere Dammerhöhungen. Unterhalb der Vrenelibrücke vor dem Walensee konnte wegen der zum Teil fehlenden seitlichen Hochwasserschutzdämme der Ausbau durchfluss nur knapp durchgeleitet werden.

Im Escherkanal fliesst die Glarner Linth zwischen Hochwasserschutzdämmen, die höher als das umliegende Land sind. Bei einer Überflutung der Dämme darf das System nicht kollabieren. Deshalb haben die Ingenieure Eschers Konzept für den Flussabschnitt unterhalb Mollis mit einem linken Damm, der 25 cm höher als der rechte Damm ist, beibehalten. Auch die dominante Aussenseite des Damms blieb unverändert, das Erscheinungsbild von Eschers Werk wurde hier nicht angetastet. Wenn das Schutzziel von 450 m³/s überschritten und das Freibord voll ausgenutzt wird, überflutet das Wasser den rechten Damm und fliesst zwischen Escherkanal und rechtem Talhang (Kundertried und Chli Gäsitschachen) in Richtung Walensee ab (vgl. S. 17, Abb. 03 Mitte rechts).

Im Siedlungsbereich Näfels/Mollis sind hingegen Wohnhäuser, Verkehrsanlagen und Infrastrukturen bis an den Aussendamm des Escherkanals erstellt worden. Hier lässt sich der Überlastfall nicht mehr allein mit dem Projekt Linth 2000 lösen. Der Escherkanal ist auf einen Ausbaudurchfluss von 450 m³/s ausgebaut. Im Notfall dürfen unter voller Ausnutzung des Freibords maximal 550 m³/s den Escherkanal erreichen. Bei grösseren Wassermengen (Überlastfall, Restrisiko) muss der Kanton Glarus Massnahmen zur Beschränkung des Wasserzuflusses der Linth ergreifen.

Für den oberen Abschnitt des Escherkanals im Siedlungsbereich Näfels/Mollis liegt die globale Stabilitätssicherheit der Dämme beim HQB ohne Dammbelastung über 1.30. Aus geotechnischer Sicht drängten sich hier keine Massnahmen auf. Unterhalb des Siedlungsbereichs mit höheren Hochwasserschutzdämmen lag die globale Stabilitätssicherheit beim HQB ohne gleichzeitige Dammbelastung jedoch zwischen 1.0 und 1.1 – eine Verstärkung des linken Damms war hier zwingend erforderlich.

Unterhalb des Schiessplatzes Walenberg legten die Ingenieure im Chli Gäsitschachen eine rechtsseitige Flussaufweitung an. Die Einrichtung dieser grossen Flussaufweitung bedingte unter anderem die Verstärkung des linken Hochwasserschutzdamms auf der Innenseite des bestehenden Damms und einen neuen linksseitigen Uferschutz als massiver Blockwurf.

Der rechtsufrige Abschluss der Flussaufweitung ist als Flachdamm gestaltet, der im oberen Bereich zur Vermeidung von Seitenerosion mit Blocksatz verstärkt ist. Weitere Massnahmen sind die Sicherung der Sohle im Escherkanal oberhalb der Aufweitung, um der rückschreitenden Erosion im Gerinne vorzubeugen, die Anhebung der mittleren Sohle des Escherkanals und die Sicherung / Befestigung der Ufer. Innerhalb der neuen Flussaufweitung kann sich die Glarner Linth in Analogie mit dem ursprünglichen Gerinne natürlich entwickeln. Das verzweigte Gerinne mit Kiesinseln (Abb. 03) bietet für Flora und Fauna wertvolle neue Lebensräume.

An den Brücken über den Escherkanal waren individuelle Massnahmen erforderlich: Die Molliserbrücke wurde ersetzt (Abb. 05), ebenso der Chupferensteg, eine Stahlfachwerk brücke. Eine Stahlschürze gleicht das Freiborddefizit am Linthbrüggli aus (Abb. 04), hin gegen erlaubte die Stahlbeton-Vrenelibrücke keine bauliche Anpassung. Stattdessen wurde hier gleichzeitig mit der Erstellung der Hochwasseraufweitung Chli Gäsitschachen ein über flutbarer Damm geschaffen, der zusammen mit einer rechtsufrigen Flutmulde grosse Hoch wasser in den Walensee durchleiten soll.TEC21, Fr., 2013.09.13

13. September 2013 Peter Billeter, Urs Müller, Yves Keller, Corinne Astori