Editorial

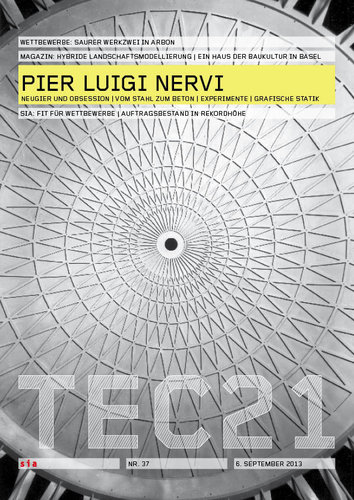

Die Bauwerke, die der italienische Ingenieur Pier Luigi Nervi (1891–1979) im Lauf seines rund 60 Jahre umfassenden Schaffens projektierte, faszinieren, weil in ihnen Form und Konstruktion aufeinander bezogen sind: Die in Rippen aufgelöste Kuppel beim Palazzetto dello Sport in Rom (1956–57) erzeugt eine zeltartige Wirkung; beim Stadio Berta in Florenz (1929–32) erwächst die Spannung aus dem «statischen Paradox»[1]; die formale Plastizität des Ponte del Risorgimento in Verona (1963–68) ist eine direkte Antwort auf die konstruktiven Probleme; und die emblematische Wirkung der St. Mary’s Cathedral in San Francisco (1966–71) machen acht auf einem griechischen Kreuz angeordnete hyperbolische Paraboloide aus.

Diese Kirche war indes auch der Schwanengesang – auf Nervis experimentelle Methode der Tragwerksprüfung und auf seine Firma: Die Untersuchungen am Modell, die der Ingenieur 1964–65 durchgeführt hatte und die seine Intuition bestätigten («Experiment als Instrument»), wurden ihrerseits bald darauf durch Computerberechnungen überprüft und mithin obsolet gemacht. Aus ingegneria wurde engineering. Dieses besiegelte nicht nur das Ende des von Nervi als Familienbetrieb geführten Unternehmens, sondern auch eines ganzen Zeitalters des Bauingenieurwesens. Pier Luigi Nervi geriet nach seinem Tod zunächst in Vergessenheit – ehe seine Wiederentdeckung einsetzte. Entschlüsselt ist das Phänomen nach wie vor nicht, ist Carlo Olmo überzeugt («Neugier und Obsession»).

Der Kurator der Ausstellung, die ab 19. September an der ETH Zürich gezeigt wird, verweist u. a. auf Nervis vielfältige Inspirationsquellen – seine Sammlungen von Pflanzen und von Büchern über Mikroorganismen, aus denen sich seine organische Ader speiste.

Einen weiteren Schatz, den es noch zu heben gilt, sind seine zahlreichen Fotografien, auf denen er Bauwerke nahezu aller Epochen seit der griechischen Antike einfing. Eine Art musée imaginaire, in dem er «ad hoc fischte» (Olmo). Auf dem Weg «vom Stahl zum Beton» sind sie auszumachen, die Zitate und Anspielungen.

Bereits initiiert ist, von Nervi zu lernen, ihn als Vorbild zu etablieren. Die BLOCK Research Group revitalisiert seine Lehre, seine Experimente und seine Tragwerke: Während eines Jahres lernten Studierende von Gianni Birindelli nach Nervis gleichnamigem Buch «Costruire correttamente». Die grafische Statik wird digital nachgebildet («Grafische Statik»), und die gewölbten Rippendecken des Palazzo del Lavoro in Turin (1959–60) und des Palazzetto dello Sport werden als Kombination beider Strukturen «modelliert» und ebenfalls in der Ausstellung präsentiert.

Dr. Rahel Hartmann Schweizer

Anmerkung:

[01] Pier Luigi Nervi, Architettura come Sfida, in: Palazzote 1525, 8.–25. 11. 2012, Mantua, o. S.

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Saurer WerkZwei in Arbon

09 MAGAZIN

Hybride Landschaftsmodellierung | Ein Haus der Baukultur für Basel | Neubauten – in Kürze

16 NEUGIER UND OBSESSION

Rahel Hartmann Schweizer

Carlo Olmo, Professor am Politecnico von Turin, analysiert im Gespräch die komplexe Persönlichkeit Pier Luigi Nervis.

18 VOM STAHL ZUM BETON

Jürg Conzett

Zwischen den Fachwerken des 19. Jahrhunderts in Eisen und Stahl und Nervis filigranen Betontragwerken besteht ein überraschender Zusammenhang.

20 EXPERIMENT ALS INSTRUMENT

Gabriele Neri

Pier Luigi Nervi verliess sich nicht auf abstrakte konstruktionswissenschaftliche Berechnungen, sondern prüfte seine Tragwerke am Modell.

23 GRAFISCHE STATIK

Tom Van Mele, Claudia Ernst, Philippe Block

Lernen von Nervi könnte z. B. heissen, sich auf die grafische Statik zu besinnen. Die BLOCK Research Group an der ETH Zürich greift auf diese Methode zurück.

27 SIA

Fit für Wettbewerbe | Auftragsbestand in Rekordhöhe

31 FIRMEN

SVGG | DM Bau

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

Neugier und Obsession

Die Rezeption Pier Luigi Nervis (1891–1979) erkennt in ihm einen Ingenieur-Architekten, der ganzheitlich an ein Bauprojekt heranging, experimentell arbeitete und Kongruenz von Form und Tragwerk zustande brachte. Carlo Olmo, Professor am Politecnico von Turin, identifiziert dahinter zwei hervorstechende Eigenschaften dieses Mannes – seine Neugier und seine Obsession – und vergleicht ihn im Gespräch[01] mit Ahab, dem Protagonisten von Herman Melvilles «Moby-Dick». Wenn von Nervi etwas zu lernen sei, dann dies: sein Metier leidenschaftlich zu betreiben, neugierig zu sein und die Interdisziplinarität in sich selber zu finden.

Für Carlo Olmo, Kurator der Ausstellung «Architektur als Herausforderung», die ab 19. September an der ETH Zürich zu sehen ist (vgl. Kasten), ist das Faszinierende an Pier Luigi Nervis Persönlichkeit zum einen seine Komplexität: Er war nicht nur ein Ingenieur, der seiner Sensibilität für die Kongruenz zwischen Tragwerk und architektonischem Ausdruck verdankte, als Ingenieur-Architekt bezeichnet zu werden. Er war auch Autor, Lehrer, Sammler, Akademiker, Intellektueller – und Promotor seines eigenen Ruhms. Zum anderen zieht er Olmo in seinen Bann, weil sich in ihm auf der persönlichen Ebene ein Paradox manifestiert, das wie der Reflex seines Schaffens und seines Umfelds in der damaligen Zeit erscheint.

Auf der Ebene seines Werks war es Nervis Herausforderung, innerhalb kürzester Zeit und mit minimierten Kosten immer komplexere Bauten zu realisieren, in denen das Tragwerk für die aussergewöhnliche architektonische Ausformulierung bestimmend war – durchaus auch mit Lösungen, die statisch nicht die Naheliegendsten waren (siehe «Vom Stahl zum Beton», S. 18). So hat man das Stadion Berta in Florenz als «statisches Paradox» bezeichnet, in dem die Stabilität durch die Balance zwischen den Trägern und dem Gegengewicht der Freitreppe erzielt wurde. Analoges gilt für die technologische Entwicklung: Das Mass der technologischen Suche war die Kontrolle und die Effizienz. Das Verfahren aber, um dahin zu kommen, war das mit dem Irrtum jonglierende Experiment: «prova-errore» («trial and error»). «Effizienz und Irrtum führen eine Koexistenz. Man ist bestrebt, eine Welt zu erschaffen, in der der Nutzen maximiert ist, während das mit Fehlern operierende Experiment das Risiko austreiben soll. Ohne dieses Paradox zu verstehen, ist es schwierig, das Phänomen Nervi zu erfassen», ist Olmo überzeugt.

Sein persönliches Schicksal habe sich schliesslich in dem Paradox erfüllt, dass er – zu Lebzeiten eine Persönlichkeit «von internationaler Statur» – nach seinem Tod sang- und klanglos untergegangen sei, ehe die Erinnerung an ihn im Lauf ungefähr der letzten fünf Jahre wieder erwacht sei und zu einer wahren Flut von Studien, Forschungen, Symposien etc. geführt habe. Auch dies ein Aspekt, den es zu entschlüsseln gelte, wenn man Nervi verstehen wolle: «Weshalb verschwindet Nervi, der eine enorme Berühmtheit erlangt hat und dessen grossartige Bauwerke bis heute faszinieren, plötzlich von der Bildfläche? Nervis Sohn Antonio stirbt, beladen mit einer vielleicht zu grossen Verantwortung, vier Monate später an einem Herzinfarkt. Nervis Firma wird verkauft und ist zwei Jahre danach ruiniert. Nervi und die ganze Welt, die er konstruiert hat, verschwinden – wie Ahab, der Waljäger, mit Moby-Dick in den Fluten des Pazifischen Ozeans untertaucht.»

Der Vergleich mit Kapitän Ahab zielt gleichermassen auf die Parallele der Ausstrahlung, des physischen Versinkens, des metaphorischen In-Vergessenheit-Geratens und des mythischen Wiederauftauchens beider – wiewohl unter umgekehrten Vorzeichen: Ahab hinterlässt ein Werk der Zerstörung. Nervis Vermächtnis dagegen ist ein imposantes Œuvre, das ebenso den Ehrgeiz geweckt habe, es zu erforschen, wie, sich an ihm zu messen. In beiden Fällen ortet Olmo die Ursache in der Obsession. «Besessenheit ist eine Eigenschaft, die hilft, Ziele zu erreichen, eine Eigenschaft aber auch, die das Umfeld unter Stress setzt. Ich denke daher, es war diese Obsessivität, die dazu geführt hat, dass sein Tod am Ende als ein Moment der Befreiung empfunden wurde.» Als Motor lokalisiert Olmo sie nicht nur in Nervis gebautem Werk, sondern ebenso in seinen Schriften, seinen Vorlesungen, seinen Symposien, seinen Reisen und seiner Betriebsführung – «Aktionen» auch um der Mehrung des eigenen Ruhms willen und um sich im jeweiligen Umfeld bewegen zu können. So arbeitet er «bis 1942, während der Zeit des Faschismus, für die Marine, setzt sich andererseits während des Zweiten Weltkriegs dafür ein, dass Juden dem Konzentrationslager entgingen. Ende der 1940er-Jahre nimmt er das Pontifikat für sich ein; wird Mitglied der Päpstlichen Akademie. In den 1950er-Jahren setzen die Vorlesungen, Reisen und Konferenzen ein, mit denen er sich als Gelehrter etabliert, und in den 1960ern verführt er die Amerikaner.»

Er fühlte sich nicht der Welt der Ingenieure zugehörig, die sich anschickte, sich zu professionalisieren und eine Vorstellung des Ingenieurwesens hatte, die sich nicht mit der «intuitiven Methode» Nervis deckte. Er ging nicht von der mathematischen Formel aus, die das Verhalten von Materialien und Strukturen präfiguriert, sondern von der Realität, die die Modelle bis zu ihrer Zerstörung strapazierte (siehe «Experiment als Instrument»). «Er lehrt denn auch an einer Architekturfakultät. Seine Ambition ist es, ein Intellektueller zu sein, der unterrichtet, Konferenzen abhält, seine Auftraggeber und grosse Auditorien fasziniert. Zum Teil geht darauf auch zurück, dass er als Ingenieur-Architekt gesehen wird.»

Diese Verbindung faszinierte zu seinen Lebzeiten. Könnte sie eine Option für die Ausbildung heute sein? Olmo rät zur Zurückhaltung. Denn es wäre zu kurz gegriffen, sein Werk nur als Ausdruck dieser Fähigkeit zu sehen. Er habe eine derart komplexe Art der Konzeption seiner Bauten gehabt, dass sich diese nur entschlüsseln liessen, wenn man weitere Faktoren berücksichtige. Seine Arbeit habe auf einer wissenschaftlichen Kultur basiert, die man als aufklärerisch, wenn nicht gar als humanistisch bezeichnen könnte. Die Genese der Formen seiner Bauten lasse sich nicht als Frucht eines «problem solving» erklären, sondern als Synthese verschiedener Stränge: «Wenn man wirklich erforschen will, woher diese speziellen Formen kommen, muss man sich mit seiner Sammlung von Blättern und Pflanzen, von aussergewöhnlichen Büchern über Mikroorganismen auseinandersetzen, die die Matrize seines Organizismus waren. Man muss seine Fotoalben – ein wahrhaft eklektizistischer Fundus an Wiedergaben von Bauwerken – studieren, um die Entwicklung seiner Ikonografie zu entdecken und erforschen, wie beides mit seiner dem amerikanischen Empirismus nahen Art des Experimentierens interagierte. Und schliesslich wären die Dialoge einzubeziehen, die er mit Physikern, Biologen, Medizinern, Advokaten und Künstlern[2] führte. Das ist nicht einfach.» Überdies habe die Spezialisierung eine kaum überschaubare Zahl von Fachrichtungen hervorgebracht, die sich zunehmend voneinander entfernt hätten – bei den Studenten würden Träume geweckt, die nur in Desillusionierung münden könnten.[3] «Aber ja, eine spezifische Art der Interdisziplinarität ist von ihm zu lernen – allerdings nicht eine mit unendlichen vielen Akteuren und Spezialisten, von denen keiner die Sprache des Andern spricht.» Nervi habe die Interdisziplinarität in sich selber gefunden – leidenschaftlich und neugierig. Diese Lektion sei heute von ihm zu lernen: disziplinenübergreifend wissbegierig zu sein und sein Metier mit Begeisterung zu betreiben.

Anmerkungen:

[01] Ein Kondensat des Gesprächs mit Carlo Olmo im Originalton findet sich auf [...]

[02] Vieri Quilici hat auf die Verbindung zwischen Nervi und György Kepes hingewiesen. Interview mit Vieri Quilici und Ettore Masi, in: Francesca Romana Castelli, Anna Irene Del Monaco (Hg.), Pier Luigi Nervi e l’architettura strutturale, Rom, 2011, S. 194–200, hier: 196. Die farbigen Glasfenster in der St. Mary’s Cathedral in San Francisco stammten von György Kepes.

[03] Sergio Poretti hat hervorgehoben, es sei kein Zufall, dass die experimentellen konstruktiven Systeme Nervis ebenso wie jene eines Eduardo Torroja oder Felix Candelas in Italien, Spanien und Südamerika entstanden – in Ländern, in denen die Lohnkosten zu jener Zeit vergleichsweise tief waren: Vortrag am Giornata di studio L’insegnamento di Pier Luigi Nervi alla Sapienza, 18.2.2011, Museum MAXXI, Rom.TEC21, Fr., 2013.09.06

06. September 2013 Rahel Hartmann Schweizer

Vom Stahl zum Beton

Viele Konstruktionen Nervis greifen formal auf Ingenieurformen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zurück, wie der Bauingenieur Jürg Conzett erläutert. Nervi arbeitete oft wie ein historistischer Architekt mit Zitaten oder Anspielungen, nur benutzte er als Formenschatz die Werke von Ingenieuren.

Die Baustatik ist erst wenige hundert Jahre alt. Sie kann Ingenieuren dazu dienen, die Sicherheit und Leistungsfähigkeit gegebener Formen zu verbessern. Mit diesem Instrument können sie neue, intuitiv nicht unbedingt verständliche Formen schaffen. Doch viele Entwicklungen in der Konstruktionsgeschichte waren zunächst Extrapolationen bekannter Formen auf andere Materialien oder Verfeinerungen bestehender Konzepte. So waren Henri Labroustes Pariser Bibliotheken (1843–1868) innovativ in der Verwendung des Eisens und der dadurch entstehenden neuen Proportionen, die Grundformen seiner Bauten zeigten aber offensichtliche Bezüge zu historischen Bauten aus Stein und Holz (Abb. 01).

Ein Gegenbeispiel für eine neue Form war die «Kegelschale», die Sir Christopher Wren in der St. Paul’s Cathedral (erbaut von 1666 bis 1708) konstruierte: «[…] the design must be regulated by the art of statics» bemerkte er. Wir wissen nicht genau, wie er beim Entwurf dieses Baus vorging. Die Schöpfung dieser neuen Form setzte Wissen über die Gleichgewichtsverhältnisse in räumlichen Gebilden voraus. Im Gegensatz dazu waren Anwendungen der statischen Theorie zur Bestimmung der idealen Form von Gewölben mithilfe von Seilpolygonen eher eine Bestätigung und Präzisierung des bereits vorhandenen Wissens.

Fachwerke als Vorbilder

Eine Neuschöpfung des 19. Jahrhunderts war der «Schwedlerträger» (Abb. 02), ein Fachwerk, dessen gebauchter Obergurt so geformt war, dass in den Diagonalen nur Zugkräfte auftreten – was Material einsparte. Die Form des Schwedlerträgers ist intuitiv nicht zu verstehen, sondern setzt genaue Kenntnisse der statischen Verhältnisse in Fachwerkträgern voraus. Seine bedeutendste Anwendung fand er in weitgespannten Eisenbahnbrücken; für Hochbauten hingegen brachte er keine Vorteile. Die Architekten des 19. Jahrhunderts taten sich meist schwer mit Stahlfachwerken, die eine Hauptaufgabe der damaligen Ingenieure bildeten. Wenige Ausnahmen bestätigten die Regel: Jules Astruc benutzte sichtbare Fachwerke in der Kirche Notre-Dame-du-Travail (Paris, 1902), und Victor Horta feierte die ästhetische Wirkung einer fachwerkförmigen Rahmenkonstruktion in der Maison du Peuple in Brüssel (1899). Dramatisch war die Wirkung der halb gezeigten Fachwerkträger im Zürcher Hallenstadion von Karl Egender und Robert Naef (1939), der damals weitestgespannten Halle Europas (Abb. 03). Alle diese Bauten sind interessanterweise als Orte der Arbeiterbewegung bekannt geworden. Für bürgerliche Bauaufgaben erinnerte das Stahlfachwerk offenbar zu stark an Industrie.

Zitate und Anspielungen in Beton

Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand diese soziale Konnotation der Fachwerke. Mies van der Rohes Convention Hall (IIT, 1954–1956) war frei von derartigen Zuordnungen. und auch Nervis betonierte Fachwerke waren einfach unerhörte, neuartige Bauwerke. Dabei machte Nervi etwas durchaus Ähnliches wie Labrouste: Er wechselte das Material einer bereits bekannten Form. Kein anderer Ingenieur hatte sich derart intensiv mit Fachwerken aus Beton auseinandergesetzt. In Nervis Busterminal von 1963 an der George Washington Bridge in New York erhielten die relativ konventionellen Dreiecksfachwerke des Dachs eine neue, noch unbekannte Wirkung durch ihre Ausführung in Beton, ihre Funktion als Lichtspender und ihr spannungsvolles Verhältnis zu den Stahlfachwerken der Pylone der grossartigen Hängebrücke von Othmar Ammann von 1931 (Abb. 04).

Oft bezog sich Nervi auf formale Muster der Ingenieurgeschichte, was für sein Schaffen charakteristisch war. Im Gegensatz zu Robert Maillart, der versuchte, sich von Formen der Vergangenheit zu lösen, arbeitete Nervi wie ein historisierender Architekt mit Zitaten oder Anspielungen – nur benutzte er als Formenschatz nicht die griechische Klassik, sondern Konstruktionstypen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Deutlich wurde dies in seinem Entwurf für die Brücke über die Meerenge von Messina von 1969 (Abb. 05). Im Unterbau erschien das Vorbild der russischen Türme, die seit Schuchows Fernsehturm in Moskau von 1922 international bekannt waren, darauf standen verspannte Rohrstützen in der Art Ivan Leonidovs. Dieser Brückenentwurf war eine Collage aus Elementen des russischen Konstruktivismus, die Nervi in Beton übersetzte. Das Konstruktionskonzept der Türme bot ingenieurmässig keine Vorteile – es wäre mit den vielen Kabeln und geneigten Tragebenen schwierig zu bauen gewesen. Aber dies interessierte Nervi hier weniger, vielmehr war dieser Entwurf ein Manifest für eine Ingenieurklassik, entstanden aus Formen, die erst Ingenieure mithilfe der statischen Theorie entwickeln konnten. Die architektonische Grundhaltung der Brücke war den burgenartigen Portalen der wilhelminischen Rheinbrücken verwandt. Der wesentliche Unterschied war, dass das Pathos hier mit formalen Mitteln des Ingenieurbaus, nicht der Architektur erzeugt wurde.

Rippen und andere Ornamente

In den «isostatischen Rippendecken» folgten die Rippen den Richtungen der Hauptmomente einer konstant starken Platte. Statisch war diese Rippenanordnung nicht notwendig, denn in einer Rippendecke folgen die Momente zwangsläufig der Richtung der Rippen; der Ingenieur ist frei in ihrer Anordnung. Die Entscheidung Nervis war nicht nur statisch, sondern auch ornamental begründet. In der Wahl ingenieurmässiger Formen für Repräsentationszwecke stand Nervi nicht allein. Der rationalistische Architekt Giuseppe Terragni versah die hängenden Fassaden seines Wettbewerbsentwurfs von 1934–1937 für den römischen Palazzo Littorio mit Edelstahlbändern in der Richtung der Hauptspannungstrajektorien: Anwendungen der Baustatik lieferten Formen für die italienische Moderne.

Nervis Drang nach einem über das Pragmatische hinausweisenden Ausdruck der Ingenieurarbeit zeigte sich auch in der von 1961 bis 1964 erbauten Papierfabrik «Cartiera Burgo» bei Mantova: Der Wunsch nach einer stützenfreien Halle wäre mit einer leichten, quer über den Raum gespannten Dachkonstruktion einfach zu befriedigen gewesen; doch Nervi hängte das Dach an ein längs laufendes hängebrückenartiges Tragwerk, dessen zwei betonierte Pylone sich schräg der Resultierenden der Tragketten entgegenstemmten: ein weithin sichtbares, wunderbares Zeichen für die Fabrik und die bildnerische Kraft der Ingenieure.

Bild, Modell und Wirklichkeit sind nicht dasselbe

Dass Form und statische Funktion bei Nervi bisweilen auch auseinanderklafften, zeigt die Halbkuppel des Turiner Ausstellungsgebäudes Salone Principale (1948–1949). Die von unten sichtbaren Rippen waren in der Art einer Schwedlerkuppel radial auf den zentralen Punkt im Scheitel ausgerichtet. Da es sich aber um eine Halbkuppel handelte, fehlte diesen im Normalfall auf Druck wirkenden Rippen der kraftausgleichende Gegenpart. Tatsächlich war die Tragwirkung der Halbkuppel jener einer Schar paralleler Ringe wachsender Spannweite quer zur Gebäudeachse vergleichbar. Die Rippen übernahmen eine aussteifende Funktion, die jedoch mit der durch ihre Richtung suggerierten Wirkungsweise wenig zu tun hatte. Interessant war, wie Nervi diese Diskrepanz mit einem breiten glatten «Gurtbogen» zwischen Halle und Halbkuppel sozusagen abfederte; bis zu einem gewissen Grad wäre dieser durchaus in der Lage, einen längs gerichteten Horizontalschub der gebündelten Rippen aufzunehmen. Nervis Werke lebten von der Spannung zwischen Bild, statischem Modell und nicht immer klar erfassbarer Wirklichkeit; diese Spannung ist eine der Qualitäten, die in der Auseinandersetzung mit seinem Werk faszinieren.TEC21, Fr., 2013.09.06

06. September 2013 Jürg Conzett