Editorial

Normalerweise fürchten kommerzielle Immobiliengesellschaften die Denkmalpflege wie der Teufel das Weihwasser. Eine Unterschutzstellung entwertet ein Objekt, da sie die Entscheidungsfreiheit im Umgang mit der Bausubstanz – bzw. der Parzelle – einschränkt, Verzögerungen nach sich zieht und möglicherweise teure Renovationsvarianten nötig macht. In den Parlamenten wird die Denkmalpflege von bürgerlichen Politikerinnen und Politikern deshalb gern als «Verhinderer» einer wirtschaftlich erfreulichen baulichen Entwicklung angeprangert.

Nicht so im Fall der Grossüberbauung Le Lignon bei Genf, die dieses Heft vorstellt. Hier haben die Besitzer, fünf Pensionskassen, nach einer genauen, von der EPFL wissenschaftlich unterstützten Evaluation möglicher Erneuerungsvarianten den Kanton Genf darum gebeten, das Ensemble aus den 1960er-Jahren unter Schutz zu stellen. Mittlerweile ist es nämlich so, dass es vor allem Vorschriften zu den baulichen Energiesparmassnahmen sind, die die Handlungsfreiheit der Bauherrschaften einschränken. Die immer schärferen Regeln verlangen Investitionen, die nicht mehr amortisierbar sind, zumal wenn die Liegenschaftenbesitzer wie im Fall von Le Lignon den Wert der Architektur nicht schmälern und die Investitionen, die den Mietern schliesslich keine Wertvermehrung bringen, nicht auf die Bewohnerschaft überwälzen wollen. Im Kanton Genf ist dies im Übrigen gar nicht erlaubt.

Mit der Unterschutzstellung wird jedoch eine Güterabwägung zwischen Klimaschutz und Denkmalschutz nötig – oder eben möglich – und damit die Suche nach einer Eingriffstiefe, die ökologische, kulturelle, soziale und wirtschaftliche Aspekte gleichermassen berücksichtigt und gegeneinander abwägt. Und genau diese Gesamtschau braucht es, wenn wir wirklich nachhaltige Handlungsweisen ohne ungewollte negative Folgen entwickeln wollen.

Es lohnt sich deshalb, unseren Bericht über die Fassadenerneuerung in Le Lignon genauer zu studieren («Spielraum dank Denkmalschutz», S. 21). Das schöne Buch, das das Laboratoire des Techniques et de la Sauvegarde de l’Architecture Moderne über seine Untersuchung zu Le Lignon herausgegeben hat (Anm. 1, S. 20), ist leider schon vergriffen. Und auch ein Besuch der Siedlung, die in den nächsten Jahren nach dem Vorschlag der EPFL renoviert wird, lohnt sich. Nicht nur wegen der bis heute überzeugenden Architektur und des längsten Hauses in Europa, sondern auch, um zu erkunden, was sonst noch eine Satellitenstadt auszeichnet, die immer funktioniert hat und bei ihren Bewohnern so beliebt ist.

Ruedi Weidmann

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Sekundarschule Hinterbirch, Bülach

10 MAGAZIN

Graswurzeln und Blasen | Bücher

16 LE LIGNON – MONUMENT DER SPÄTEN MODERNE

Giulia Marino

Dank guter Versorgungsinfrastruktur und gelungener sozialer Durchmischung ist die Grossüberbauung bei Genf eine Erfolgsgeschichte.

21 SPIELRAUM DANK DENKMALSCHUTZ

Jürg Graser

Im Spagat zwischen Energieauflagen und Kulturguterhaltung strebten die Eigentümer von Le Lignon die Unterschutzstellung an. So lässt sich die Renovierung der Fassade nachhaltiger angehen.

27 SIA

Bewegung im Beschaffungswesen | «Der SIA ist eminent politisch»

31 PRODUKTE | WEITERBILDUNG

Schöck | TCS Themoclima | Krüger | FHNW

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

Spielraum dank Denkmalschutz

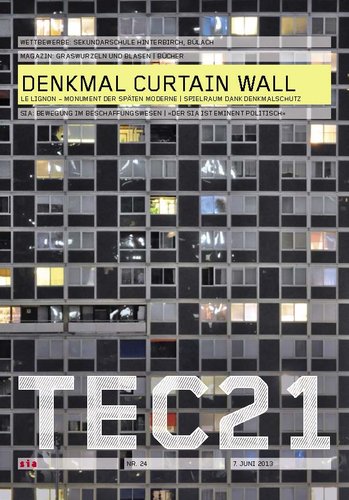

Die Fassade von Le Lignon muss erneuert werden. Der Curtain Wall gibt der Siedlung ihr zeittypisches, formal nach wie vor überzeugendes Gesicht. Ein Forschungsprojekt der ETH Lausanne hat ermittelt, welche Massnahmen Klima und Denkmalschutz, Bewohnerschaft und Rentabilität insgesamt am besten berücksichtigen. Die Eigentümer strebten die Unterschutzstellung an, denn sie eröffnet Spielraum für Renovationsvarianten.

Schon ihre Grösse macht die Genfer Siedlung Le Lignon zu einem interessanten Studienobjekt für Fragen zur Erneuerung von moderner Architektur: 86 Treppenhäuser erschliessen 2780 Wohnungen mit 10 687 Zimmern in einer 1.6 km langen, geknickten Zeile und in zwei Scheibenhochhäusern. Die drei Gebäude sind Betonbauten in Schottenbauweise, ummantelt von einer 125 000 m² grossen CurtainWallFassade aus Aluminiumprofilen und Glas. Angesichts dieser Grössenordnungen leuchtet es ein, dass sich die Eigentümer vor der Instandsetzung der Fassade, die nach über 40 Jahren nötig geworden ist, bis ins Detail überlegen, wie viel sie pro Wohnung investieren wollen. Denn jeder Franken, den sie nicht ausgeben müssen, wird sich 2780fach lohnen.

Die Eigentumsverhältnisse in Le Lignon sind komplex. Rund fünfzig Eigentümer besitzen Teile der Siedlung, einigen institutionellen Anlegern gehören mehrere Treppenhäuser. Ein Hochhaus ist zudem in Stockwerkeigentum aufgeteilt. Unter der Federführung des Comité central, das als eigentliche Geschäftsleitung amtiert und die Kommunikation bündelt, wurden Gespräche mit dem Kanton Genf und seinen Amtsstellen aufgenommen.

Bekenntnis zum Kulturerbe

Als erstes Resultat der Diskussion gab das Comité central eine kulturpolitische Erklärung ab: Le Lignon sei eine Perle, nicht etwa ein Sorgenkind. Bei der Instandsetzung werde die Architektur respektiert, sie solle gänzlich erhalten bleiben und verdiene einen sorgfältigen Umgang mit der bestehenden Bausubstanz. Für eine gewinnorientierte private Eigentümerschaft ist das doch eine eher überraschende Haltung. Die Gründe dafür sind vielschichtig: Der wichtigste ist, dass eine sorgfältige Erhaltung der Fassade letztlich günstiger ist als ihr Totalersatz. Wegen der Grösse und Serialität der Fassade lohnt sich auch ein allfälliger Mehraufwand bei der Planung. Hinzu kommt, dass im Kanton Genf wertvermehrende Investitionen nicht sofort vollständig auf die Mieten überwälzt werden dürfen. Aber auch soziale Aspekte haben beim Entscheid eine Rolle gespielt: Eine sanfte Erneuerung kann in bewohntem Zustand erfolgen, und die Preissteigerung ist nicht so massiv, dass sie einen Teil der Bewohner vertreiben und damit die heute intakte soziale Struktur zerstören würde.

Das Ensemble befand sich schon länger im Inventar schützenswerter Bauten des Kantons Genf. Während der Projektierung zeigte sich, dass eine Unterschutzstellung Vorteile bieten würde: Da man sich bei Schutzobjekten nicht sklavisch an die Vorgaben des Energiegesetzes oder gar des Minergie oder MinergiePLabels halten muss, sondern eine Güterabwägung zwischen Umweltschutz und Kulturgütererhaltung stattfinden kann, vergrösserte der Schutzstatus den Spielraum bei der Suche nach einer geeigneten Erneuerungsstrategie. Wegen dieser handfesten Vorteile entschied das Comité central 2010, die Unterschutzstellung von Le Lignon aktiv voranzutreiben. Daneben ist sich die Eigentümerschaft aber durchaus auch des Werts bewusst, den die Grossüberbauung als politischer, wirtschaftlicher, sozialer und architektonischer Zeitzeuge hat. Die Siedlung ermöglicht kommenden Generationen einen Einblick in die Zeit der 1960er und 1970erJahre und macht einen Ausschnitt aus der Geschichte der Nachkriegszeit nachvollziehbar. Bei der Komplexität und der Regeldichte im heutigen Bauwesen ist es in der Schweiz nicht mehr möglich, ein Bauwerk wie Le Lignon zu erstellen, sowohl was das städtebauliche Konzept als auch was die Konstruktion und die technische Umsetzung betrifft.

Zusammenarbeit mit der EPFL

Der dritte Grundpfeiler der Erneuerungsstrategie neben dem offenen Gespräch und dem Denkmalschutz ist die Zusammenarbeit mit den besten verfügbaren Spezialisten, in diesem Fall mit dem Laboratoire des Techniques et de la Sauvegarde de l’Architecture Moderne (TSAM). Das Institut an der Architekturfakultät der ETH Lausanne hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissen über die Bautechniken der Moderne und der Gegenwart unter dem Aspekt der Erhaltung zu sammeln, aufzubereiten und in die Praxis umzusetzen. Hintergrund ist die immer straffere gesetzliche Regelung des Energieverbrauchs von bestehenden Bauten, der einerseits komplexe Anforderungen an deren Renovation stellt, andererseits eine Bedrohung für das Kulturerbe darstellt, weil immer mehr sorgfältig entworfene Fassaden hinter immer dickeren Dämmschichten verschwinden.

Das Energiegesetz, umgesetzt in den kantonalen Wärmedämmvorschriften und der Norm SIA 380/1, legt den maximal zulässigen Heizwärmebedarf (in Abhängigkeit der Gebäudehülle und der beheizten Fläche), den Anteil erneuerbarer Energie und die technische Ausrüstung fest. Bei Sanierungen sind zumutbare Verbesserungen vorzunehmen. Grundsätzlich empfiehlt das Gesetz aber, auch bei Umbauten die Werte von Neubauten einzuhalten. Was sich so einfach anhört, ist in Wahrheit ein Quantensprung in Sachen Energiesparen. Im Gegensatz zu den beiden anderen grossen Verbrauchern Industrie/Haushalte und Verkehr, die ungebremst von Jahr zu Jahr mehr Energie konsumieren, ist der Energieverbrauch von Gebäuden in den vergangenen 20 Jahren um mehr als zwei Drittel gesunken. Doch würde man diese Anforderungen bei Bauten wie in Le Lignon à la lettre anwenden, würde das ihrem architektonischen Ausdruck den Todesstoss versetzen.

Vier Varianten der Eingriffstiefe

In einem ersten Schritt analysierte das Team am Lehrstuhl von Franz Graf den Zustand der Fassade. In einer minutiösen Recherche wurden alle relevanten Bauteile zeichnerisch erfasst, vor Ort sorgfältig geprüft, fotografiert und benotet. Was von aussen als reine Aluminiumfassade erscheint, ist tatsächlich eine HolzMetallKonstruktion. Die farblos eloxierten Aluminiumprofile sind verdeckt mit Kiefernholzrahmen verbunden. Die Verglasung besteht aus einem äusseren und einem inneren 3 mm dicken Einfachglas. Dazwischen liegt ein von Hand bedienter Raffstoren. Alle Fenster lassen sich entweder mit Dreh oder DrehKippBeschlägen öffnen. Die geschlossenen Paneele sind mit 30 bis 50 mm Mineralwolle gedämmt. Hinterlüftete emaillierte Gläser dienen als Wetterhaut. Der UWert der Fassade beträgt erstaunlich gute 0.86 W/m2K. Unerwartet gut ist auch der Allgemeinzustand der einzelnen Bauteile. Sie zeigen eine mässige Alterung mit leichten Gebrauchsspuren. Einzig die innere Dampfsperre der geschlossenen Module ist in schlechtem Zustand. Zur grauen Energie und zum sommerlichen Wärmeschutz macht die Studie keine Aussage. Ausgehend von diesem Befund entwickelte das TSAM vier Erneuerungsszenarien mit verschiedenen Interventionstiefen: Wartung (A), Instandsetzung (B), Renovation (C) und Ersatz (D) der Fassade. Letztere wäre nur unter Beibehaltung des Erscheinungsbilds möglich, weil die Bauten inzwischen unter Denkmalschutz stehen. In allen Varianten wurden folgende Themen detailliert untersucht:

– konstruktivbauphysikalische Konsequenzen

– UWert der Bauteile

– daraus errechneter Energiebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche

– erwartete Lebensdauer

– Kosten

Die umfangreichen Daten wurden grafisch dargestellt (Abb. 01). War die Unterschutzstellung eine qualitative (kulturpolitische) Entscheidung, handelt es sich bei dieser Variantenstudie um eine quantitative Betrachtung der beiden ausschlaggebenden Kriterien Energiesparen und Kosten. Variante D schied aus, weil man die exorbitant höheren Kosten im Vergleich zur Variante C, gemessen an der zusätzlich eingesparten Energie, als nicht gerechtfertigt erachtete. Bei den Varianten A, B und C erfolgen alle Arbeiten von innen, sodass die Eigentümer je nach gewünschter Lebensdauer und Kosten grundsätzlich frei wählen können. Weil die Variante C das beste Verhältnis zwischen Energiereduktion und Kosten aufwies, wurde sie ausdifferenziert. In den Varianten C.1 und C.2 untersuchte man die Verbesserung von konventioneller zu Hochleistungswärmedämmung in den geschlossenen Paneelen, bei C.3 und C.4 den Ersatz der tragenden Holz durch Aluminiumrahmen. Bei allen Varianten wurden Unter und Aufsicht von Dächern, Laubengängen und Loggien vollflächig den gültigen Normen angepasst.

Altneue Fenster und neue Innendämmung

Dieser rechnerischen Untersuchung folgte eine Prüfung vor Ort. In einer Serie von Modellen im Massstab 1:1 wurden die Varianten A, B und C ausgeführt und auf ihre Tauglichkeit geprüft. Die Testphase bestätigte die Resultate der rechnerischen Lösung. Man entschied sich für die Variante C.1. Diese senkt den Heizenergiebedarf um rund 40 %. Damit beträgt er zwar noch immer rund das Zweieinhalbfache des heutigen gesetzlichen Grenzwerts. Wenn man aber auch die (fossile) graue Energie berücksichtigt, die bei einem Ersatz der Fassade weggeworfen würde, wird die Energiebilanz positiv. Insgesamt erfüllt diese Variante die gegensätzlichen Anforderungen von Denkmalschutz, Energiesparen und Kosten am besten.

Beim Modell C.1 werden die Fassade von aussen gereinigt, die Dichtungen ersetzt und einzelne beschädigte Oberflächengläser ersetzt. Von innen werden die bestehende Wärmedämmung durch eine konventionelle EPSDämmung ersetzt, die Dampfbremse erneuert und das Paneel neu verkleidet. Bei den durchsichtigen Bauteilen werden hinter den äusseren Einfachscheiben neue Raffstoren und ein ZweifachWärmedämmglas eingesetzt. 2011 wurde eine Musterwohnung erneuert. Dabei erstellte das TSAM ein Handbuch, in dem die Massnahmen und der Ablauf der Erneuerung minutiös festgehalten sind. Daraufhin renovierte der Swissinvest Real Estate Investment Fund 2012 ein erstes Treppenhaus mit 32 Wohnungen nach der Variante C.1.

Diese erste Etappe wird nun allen Eigentümern als Grundlage für die Erneuerung ihrer Teile dienen, das Handbuch fungiert dabei als Anleitung und zur Qualitätssicherung. Dieses Konzept ermöglicht jedem Eigentümer, den Zeitpunkt, das Architekturbüro und die ausführenden Unternehmer selbst zu wählen, ohne dass dabei ein unansehnliches Patchwork entsteht. Der Architekt Jean Paul Jaccod hat für die PensimoGruppe ein Konzept für eine sanfte Erneuerung der Wohnungen entwickelt. Es ist in einem zweiten Handbuch beschrieben, das den Eigentümern zur Verfügung steht. Die Erneuerungsplanung stiess auf grosses öffentliches Interesse. Das Buch «La cité du Lignon 1963–1971»[1], in dem das Vorgehen dokumentiert wird, war bald ausverkauft. Es eröffnet detaillierte Einblicke in das Verfahren und gibt Eigentümern von vergleichbaren Objekten wertvolle organisatorische und technische Tipps für die Planung einer Renovation. 2013 wurde das Projekt mit dem Preis der Europäischen Union für das Kulturerbe von EuropaNostra ausgezeichnet.[2]

Energieschleudern oder Monumente der Coolness?

Wie ist die Renovation aus architekturhistorischer Sicht zu beurteilen? Le Lignon ist aus einer Konstellation entstanden, die normalerweise nicht zu aussergewöhnlicher Architektur führt: Ein Unternehmer, der gleichzeitig Investor und Architekt war, hat die Überbauung realisiert (vgl. Kasten S. 16). Doch Georges Addors Ensemble ist gestalterisch gelungen und funktioniert auch sozial. Die äussere Form kann als tektonisch im besten Sinn interpretiert werden: Serialität und der Rhythmus der horizontalen und vertikalen Fugen und Flächen bestimmen den architektonischen Ausdruck. Durch Abstraktion und Reduktion erzeugt die Fassade einen gleichzeitig homogenen und vielfältigen Eindruck. Auf den Betrachter hat das eine hypnotische Wirkung, weil sein Blick zwischen dem Ganzen und dem Detail hin und her springt. Wie das funktioniert, zeigt die Fotografie der Gare Montparnasse in Paris, mit der Andreas Gursky 1993 Kunstgeschichte geschrieben hat. Die Aufnahme der Längsfassade wurde zur Bildikone. Doch die formalen Qualitäten dieser Architektur werden heute kaum mehr wahrgenommen; sie wird geradezu stigmatisiert. Der grafisch strukturierte Curtain Wall scheint vom Inbegriff von Modernität zum Inbegriff der Energieverschleuderung geworden zu sein.

Architektur pflegen als Aufgabe

Bei der Renovation von Le Lignon stehen die Architekturschaffenden im Hintergrund, weil sie am äusseren Ausdruck des Gebäudes nichts verändern dürfen und die Fachleute am TSAM die architektonischen Entscheidungen getroffen haben. Beschränkt sich ihre Rolle damit auf die Bauleitung? «der neubau eines objekts ist ein sonderfall des umbaus»[3], postulierte Fritz Haller schon in den 1960erJahren. So gesehen, haben Architektinnen und Architekten auch bei Erneuerungen nach dem Muster von Le Lignon durchaus eine entscheidende Aufgabe: indem sie die verschiedenen Akteure an einen Tisch bringen, ökologische und kulturelle Nachhaltigkeit als zeitgemässe architektonische Themen etablieren und inmitten der Detailarbeit das Ganze im Auge behalten müssen.

Anmerkungen:

[01] Franz Graf, Giulia Marino (Hg.): La cité du Lignon 1963–1971. Etude architecturale et stratégies d’intervention. Infolio, Gollion 2012.

[02] www.europanostra.org/awards/113

[03] Therese Beyeler u. a.: Fritz Haller: Bauen und forschen. Solothurn 1988 (ohne Paginierung).TEC21, Fr., 2013.06.07

07. Juni 2013 Jürg Graser