Editorial

In den letzten Jahren erlebt der Holzbau eine technische Revolution. Industriell hergestellte Baustoffe und Komponenten mit leistungsfähigen Verbindungen haben eine industrielle Holzbauweise entstehen lassen – vergleichbar mit der Ablösung des Mauerwerks durch den Stahlbeton vor rund einem Jahrhundert. Mit den neuen Technologien stösst der moderne Holzbau in die angestammten Domänen des Stahlbeton- und Stahlbaus vor. Augenfällig ist dies bei den mehrgeschossigen Wohnbauten in Holzbauweise, die in den vergangenen Jahren errichtet wurden. Eines der aktuellen Leuchtturmprojekte, das zurzeit in Mailand entsteht, stellen wir am Anfang dieses Hefts vor. Weitere Beiträge zeigen, was die hoch hinaufstrebenden Holzhochhäuser zusammenhält: Geschraubte und geklebte Verbindungen sind das A und O des modernen Holzbaus, ohne sie wäre an mehrgeschossige Bauten nicht zu denken. Interessant sind dabei die Analogien zum Stahlbetonbau.

In Mailand hat der Bau von Hochhäusern eine illustre Tradition. Hier errichtete Pier Luigi Nervi zusammen mit Giò Ponti und Arturo Danusso zwischen 1958 und 1960 das Pirelli-Hochhaus, eines seiner bedeutendsten Werke[1] – bei Fertigstellung das zweithöchste Gebäude Europas und mit rund 127 m noch immer das höchste der Stadt[2]. Heute lebt diese Tradition weiter: Gut fünf Jahrzehnte nach dem «Pirellone» entstehen in Mailand wieder Hochhäuser mit Pioniercharakter – aus Holz. Vielleicht haben die vier neuen Wohntürme eine ähnliche Signalwirkung, wird der mehrgeschossige Holzbau, wie seinerzeit der Stahlbetonbau, damit auch Skeptiker und Behörden überzeugen können.

Die neuen Mailänder Holz-Wohntürme erreichen zwar erst knapp ein Drittel der Höhe des Pirelli-Hochhauses. Das Potenzial der Holzbauweise ist damit aber noch nicht ausgeschöpft – vielleicht werden die Mailänder in Zukunft nebst dem Pirelli-Hochhaus auch einen echten «Grattacielo» aus Holz bewundern können.

So ist der Gedanke nicht abwegig, dass Pier Luigi Nervi, ein Pionier der Vorfabrikation im Betonhochbau, der zeitlebens nach neuen Möglichkeiten für sparsames und schnelles Bauen suchte, auch an den Möglichkeiten des modernen Holz-Hochhausbaus Interesse und Gefallen gefunden hätte.

Aldo Rota

Anmerkungen:

[01] Am 18.9.2013 wird an der ETH Hönggerberg eine Ausstellung über Pier Luigi Nervis Leben und Werk mit einem Kolloquium eröffnet. Aus diesem Anlass wird TEC21 37/2013 vom 6.9.2013 dem bedeutenden italienischen Ingenieur gewidmet sein.

[02] Im gleichen Zeitraum entstanden zwei weitere Wahrzeichen des modernen Mailand, die 109 m hohe Torre Galfa und die 106 m hohe Torre Velasca.

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Swiss Photo Award – ewz.selection

10 MAGAZIN

Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz

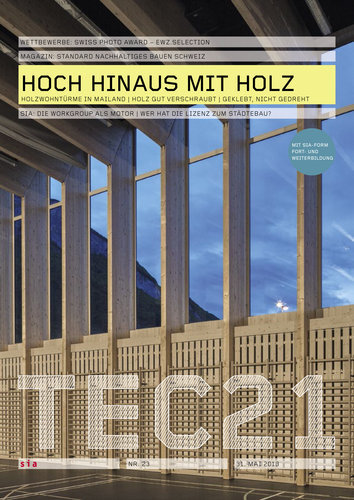

16 HOLZWOHNTÜRME IN MAILALND

Andrea Bernasconi

Ein vor der Vollendung stehendes Wohnbauprojekt von Fabrizio Rossi Prodi illustriert den Stand der Technik im mehrgeschossigen Holzbau.

20 HOLZ GUT VERSCHRAUBT

Andrea Bernasconi

Beim Bauen mit Holz haben sich Vollgewindeschrauben für wirtschaftliche Verbindungen von Bauteilen aus Brettsperrholz durchgesetzt.

23 GEKLEBT, NICHT GEDREHT

René Steiger, Thomas Strahm

Für hoch beanspruchte Verbindungen im Holzbau sind eingeklebte Gewindestangen seit Jahrzehnten die erste Wahl.

27 SIA

Die Workgroup als Motor | Neue Mitarbeiterinnen | Wer hat die Lizenz zum Städtebau? | Blickwinkel 03/2013: Projektstart | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

31 PRODUKTE | FIRMEN

Neue Holzbau AG | Pavatex | Egger

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

Holz gut verschraubt

Verbindungen sind das A und O des Holzbaus. Diese seit der Antike gültige Erkenntnis erhält mit dem Aufkommen immer höherer Bauwerke aus Brettschichtholz eine zusätzliche Bedeutung. Um die flächigen und schweren Platten zuverlässig zusammenzuhalten, genügen die altbekannten Nägel und Senkschrauben nicht mehr. Neu entwickelte Verbindungsmittel, insbesondere selbstbohrende Vollgewindeschrauben, ermöglichen erst die rationelle Realisierung anspruchsvoller mehrgeschossiger Holzstrukturen.

Effiziente und leistungsfähige Verbindungstechnik ist eine Voraussetzung für die Herstellung jedes mechanischen Tragsystems. Bei den Holztragstrukturen sind die Verbindungen besonders wichtig, da Holztragelemente naturgemäss verhältnismässig geringe Abmessungen aufweisen und lokal nur bedingt hohe Beanspruchungen aufnehmen können. Im Ingenieurholzbau haben neue Verbindungsmittel die klassischen, auf Kontaktpressung basie renden Zimmermannsverbindungen bereits vor Jahrzenten abgelöst: Stiftförmige Verbindungen leiten die Kräfte in das Holz ein, und Stahllaschen übertragen diese zwischen den in einer Verbindung anzuschliessenden Teilen. Diese bei Nägeln, Schrauben und Klammern übliche Art der Krafteinleitung setzt voraus, dass die Stahlstifte auf Biegung und das Holz auf Lochleibungsdruck beansprucht werden. Das hat einen stark unregelmässigen Kraftfluss, ungünstige Beanspruchungen im Holz und grosse Verformungen im Allgemeinen zur Folge. Obwohl ein derartiges Verbindungsprinzip auf den ersten Blick nicht optimal ist, wurde daraus eines der leistungsfähigsten Verbindungsysteme des Ingenieurholzbaus entwickelt: Stabdübelverbindungen sind ein Meilenstein in der Verbindungstechnik und die Grundlage des heutigen Ingenieurholzbaus mit grossen Tragstrukturen aus Brettschichtholz. Von der Gewindestange zur Vollgewindeschraube

In den 1980erJahren wurde mit den ersten eingeleimten Gewindestangen ein neues Verbindungsprinzip im Holzbau eingeführt: Die Stahlteile werden axial beansprucht, und die Kraftübertragung in das Holz erfolgt über einen Schubfluss entlang der Stahlstange. Dabei werden die Kräfte direkt und ohne Umlenkung von einem Bauteil in das andere übertragen. Daraus ergeben sich eine optimale Krafteinleitung in das Holz und sehr steife und leistungsfähige Verbindungen. Diese geklebten Verbindungen (vgl. «Geklebt, nicht gedreht», S. 23)sind mit den lokalen Bewehrungen im Stahlbeton vergleichbar, deren Stäbe so angeordnet sind, dass sie die Kraft axial aufnehmen und über den Schubfluss entlang der Kontaktfläche optimal in den Beton einleiten. Mit den später entwickelten Vollgewindeschrauben wird das gleiche Prinzip der eingeleimten Gewindestangen umgesetzt, nur erfolgt die Kraftübertragung vom Schaft der Schraube in das Holz über die vom Gewinde erzeugte Verzahnung. Die Schrauben können dort eingedreht werden, wo die Kraft in das Holz eingeleitet werden soll. Dank dem Vollgewinde ist es auch möglich, die Schraube als Kraftübertragungselement zwischen zwei Holzteilen einzusetzen; dabei wird der Schraubenkopf lediglich zum Eindrehen der Schraube gebraucht (Abb. 02). Vom Holz zu einem anderen Material, wie beispielsweise einer Stahlplatte, wird die Kraft hingegen über den Schraubenkopf übertragen (Abb. 01). Auch die Holzschraube ist in den vergangenen Jahren weiterentwickelt worden: Sie wird nicht mehr spanabhebend durch Einschneiden des Gewindes hergestellt. Durch das Aufrollen des Gewindes auf Stahlstiften werden selbstbohrende Schrauben bis zu einem Durchmesser von 14 mm und Schraubenlängen von über einem Meter produziert; dabei ist das Gewinde auf die volle Schraubenlänge vorhanden. Sie erfordern keine Bohrung im Holz vor dem Eindrehen der Schraube. Durch das Rollen des Gewindes wird das Metall verfestigt, sodass diese Schrauben meist sehr gute mechanische Eigenschaften aufweisen.

Einfaches Prinzip mit grossem Potenzial

Das Prinzip der Herstellung von Verbindungen mittels Vollgewindeschrauben wurde bereits vor Jahrzenten bei einfachen Anschlüssen von Balkenlagen angewendet. Dabei wird die Auflagerkraft in die Achsenrichtungen zweier Schrauben zerlegt, die daraus resultierenden zwei Kräfte werden axial über den dünnen Schraubenschaft übertragen. Es entsteht eine steife und leistungsfähige Verbindung, bei der eine Schraube auf Zug und die andere auf Druck beansprucht wird; im Holz erfolgt die Krafteinleitung auf Schub über die Schraubenlänge.

Dieses an sich sehr einfache Verbindungsprinzip erlaubt die Herstellung von beliebig vielen Anschlussvarianten, da die Schrauben prinzipiell mit fast beliebiger Orientierung in das Holz eingedreht werden können. Bei Winkeln der Schraubenachse zur Faserrichtung kleiner als 30° ist die Tragwirkung allerdings abgemindert.

Für leistungsfähige Verbindungen zwischen grossformatigen Brettschichtholzelementen sind diese Schraubenverbindungen weiterentwickelt worden. Bei stark beanspruchten Tragwerken muss die Verbindung zwischen zwei Platten ihre Flächentragwerkwirkung erlauben und den kraftschlüssigen Anschluss über die gesamte Plattenkante ermöglichen. Angestrebt wird eine kontinuierliche Linienverbindung und keine punktuelle Einleitung grösserer Kräfte, da nur dadurch eine ausreichend steife und feste Verbindung entstehen kann, die wiederum die Entstehung der globalen, dreidimensionalen Tragwirkung der BSPKonstruktion erlaubt. Um dies zu erreichen, können die zu übertragenden Kräfte zerlegt über zweckmässig geneigte Schrauben eingeleitet werden.

Verbindungen in der Ebene und an Eckpunkten

Die Verbindungen in der Wand oder Deckenebene zwischen zwei benachbarten BSPElementen kann mit um 45° geneigten, in der Vertikalebene angeordneten, selbstbohrenden Vollgewindeschrauben ausgeführt werden. Diese Verbindung bildet ein Gelenk entlang der Verbindungsachse; sie erlaubt die Übertragung der übrigen Schubkräfte und weist eine ausreichende Schubsteifigkeit auf. Dabei werden Kräfte senkrecht zur Plattenebene über Zug und Druckbeanspruchung der Schraube übertragen, jene in der Plattenebene über Abscheren der Schrauben.

Die WandDeckeWandVerbindung kann als optimale, kontinuierliche, geschraubte Verbindung ohne zusätzliche Stahlteile realisiert werden. Dabei werden die vertikalen Druckkräfte über Kontaktpressung übertragen, die vertikalen Zugkräfte und die horizontalen Schubkräfte durch die Schrauben. Die Krafteinleitung erfolgt in diesem Fall in zwei Schritten. Die Vollgewindeschrauben sind stets um mindestens 30° gegenüber der Faserrichtung der einzelnen Schichten des BSP geneigt. Die Schrauben sind nur in einzelnen Fällen auf Abscheren beansprucht; in der Regel werden sie axial beansprucht. Es entstehen somit einfache Verbindungen, die die Übertragung von grossen Zug und Schubkräften erlauben und grosse Steifigkeiten aufweisen. Die Kraftübertragung erfolgt direkt und ohne weitere Zwischenelemente, weshalb diese Verbindung auch in der Herstellung sehr einfach ist (Abb. 03). Bei hohen Anschlusskräften in den Verbindungen kann der Anschluss über eine Tförmige Stahllasche erfolgen, die mit Vollgewindeschrauben durch die Decke in der unteren Wand verankert wird (Abb. 04). Die obere Wand wird anschliessend durch Stabdübel angeschlossen. Weitere Entwicklung

Durch die geschickte Anordnung von selbstbohrenden Vollgewindeschrauben kann die Krafteinleitung in das Holz dem effektiven Kraftfluss angepasst und eine optimale Beanspruchung des Holzes erreicht werden. Die Vielfalt derartiger Schrauben auf dem Markt und die sinkenden Kosten zeigen, dass das Potenzial dieser Verbindungen noch nicht ausgeschöpft ist. Die weitere Entwicklung wird sowohl in der Optimierung der Schrauben liegen als auch in der Möglichkeit einer beliebigen, den mechanischen Anforderungen angepassten Anordnung und räumlichen Orientierung der Schrauben.

Das Verbindungsprinzip der Kraftübertragung durch Stahlstäbe, die axial eine Kraft im Materialinnern übertragen, ist im Holzbau praktisch uneingeschränkt anwendbar – bei geringen Kräften oder bei der Herstellung von kontinuierlichen Linienverbindungen durch den Einsatz von Vollgewindeschrauben; bei grösseren und konzentrierten Anschlusskräften durch den Einsatz von eingeleimten Stahlstangen. Dass praktisch sämtliche Verbindungsprobleme mit derartigen Anschlüssen gelöst werden können, hat die Betonbauweise bereits bewiesen. Viele ausgeführte Beispiele zeigen, dass der moderne Holzbau sich ebenfalls in diese Richtung entwickelt.TEC21, Fr., 2013.05.31

31. Mai 2013 Andrea Bernasconi