Editorial

Architekturportale und Newsletter überfluten uns täglich mit Ankündigungen von neustem Design – doch was bleibt von diesem Bildersturm? In der globalisierten Hektik hat Architektur zwei Optionen: Mitspielen in der kompetitiven Produktion grosser Gesten und verführerischer Bilder – oder sich Besinnen auf das, was ihr eigenes ist: Die Dauer. Was heute entsteht, soll morgen noch Bestand haben. Es soll nicht nur Wind und Wetter trotzen und in Würde altern, sondern sich auch an veränderte Bedürfnisse anpassen lassen – und auf die Herausforderungen der Zukunft heute schon mögliche Antworten bereithalten. Der französische Begriff der Architecture durable lädt mehr als der deutsche dazu ein, über die Ebene der Ökologie hinaus der Nachhaltigkeit auch eine historische Dimension abzugewinnen. Diesem Doppelsinn möchten wir in diesem Heft nachgehen.

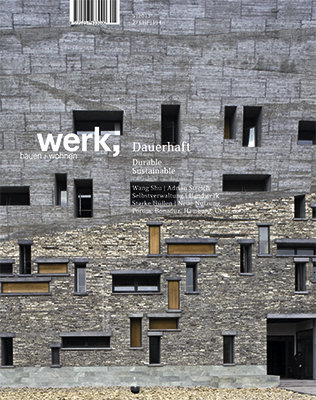

Am Anfang steht daher das Werk des chinesischen Pritzker-Preisträgers 2012, Wang Shu und seiner Partnerin Lu Wenyu, die sich mit dem zerstörerischen Abrisswahn auseinandersetzen, der das chinesische Wirtschaftswunder begleitet. Der Dialog mit einheimischen Architekturtraditionen, das handwerkliche Bauen und schliesslich die Wiederverwendung von Trümmern zerstörter historischer Bauten setzen starke Signale in der auf extremes Wachstum ausgerichteten chinesischen Gesellschaft. Die ehemalige Schuhfabrik Hug im solothurnischen Dulliken, ein Zeuge der Moderne, fand nach über dreissig Jahren Leerstand und vielen Handwechseln einen Besitzer, der sie denkmal- und umweltgerecht renovieren liess. Mit starken Hüllen operieren Dietrich Schwarz und Baumschlager Eberle im Bemühen um eine klimagerechte Baukultur. Ihre Ansätze sind technisch kaum vergleichbar, aber verbunden durch die Idee, Bauten durch den Mehrwert der Hülle längere Dauer zu verleihen. Eine Rechnung, die dann aufgeht, wenn der Investor mit Blick auf geringere Lebenszykluskosten höhere Investitionen in Kauf nimmt. Letztlich sind es aber nicht Hüllen und Steine, die die Nachhaltigkeit eines gebauten Projekts definieren, am wenigsten wohl im Wohnungsbau. Anhand zweier Genossenschaften in Winterthur und Genf zeigen wir, wie Lebensräume für selbstbestimmte Gemeinschaften geplant und gebaut werden – und zwar mit grosser Selbstverständlichkeit nach höchsten ökologischen Standards. Architektur lässt sich im Sinn von Richard Sennett als ein Handwerk verstehen, das auf der Überlieferung und dem Austausch von Wissen und Können beruht. Im österreichischen Bregenzerwald arbeiten Architekten und Handwerker mit den engagierten Bürgern in einem Netzwerk zusammen, das die Verantwortung für Raum und Landschaft pflegt.

Mehr als der gesamte Luft-, Land- und Schiffsverkehr tragen Gebäude zur Emission von Treibhausgasen bei – die Forderung nach klimaneutralen Bauweisen lässt sich daher nicht mit Schlagworten vom Tisch wischen. Zugleich soll aber auch gesagt sein, dass Labels, Kompaktfassaden und Lüftungssysteme allein kaum eine nachhaltige Entwicklung unseres Lebensraums gewährleisten. Um Antworten, die über dieses Dilemma hinausführen, bemüht sich dieses Heft.