Editorial

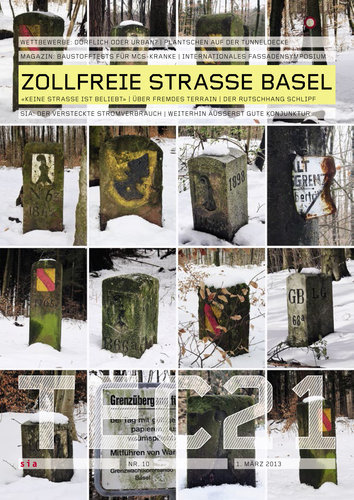

Den Ball aus dem Blumenbeet des Hobbygärtners zurückholen; die Bitte, beim Umzug über das Nachbargrundstück fahren zu dürfen – diese und ähnliche Situationen können, je nach nachbarschaftlicher Beziehung, Überwindung kosten oder gar zu Spannungen führen. In der Stadt Basel und ihrer Agglomeration gibt es hingegen eine lange Tradition, sich auf fremdem Gebiet zu bewegen, Fremde auf dem eigenen Gebiet zu dulden und Grenzen zu überschreiten. Denn der Agglomerationsraum verteilt sich auf Deutschland, Frankreich und vier Schweizer Kantone (AG, BL, BS, SO). Deren Grenzen bilden vielerorts Hindernisse für die Wirtschaft und die Mobilität der Bevölkerung. Exemplarisch für zahlreiche grenzüberschreitende Infrastrukturprojekte – und Grenzen gibt es in der und um die Schweiz viele – stellen wir in dieser Ausgabe die Zollfreie Strasse vor, die Lörrach mit Weil am Rhein verbinden wird. Sie ist ein Teilstück der deutschen Bundesstrasse 317, führt aber über Schweizer Gebiet. Von der Idee bis zur Fertigstellung sind über 160 Jahre vergangen. Unter anderem stellt sich die Frage, ob die Trasse, die durch ein sensibles Landschaftsgebiet führt, heute überhaupt noch gebraucht wird. Ja, sagen die Verkehrsexperten, wenn auch aus anderen Gründen als Mitte des 19. Jahrhunderts. Heute geht es in erster Linie darum, die Ortszentren von Weil am Rhein, Lörrach, Tüllingen und Riehen vom Durchgangsverkehr zu entlasten und aufzuwerten. Ob das gelingt und an welcher Stelle die neue Verbindung ihrerseits neuen Verkehr generiert, muss sich noch erweisen.

Warum aber gingen so viele Jahre ins Land, bis die Strasse gebaut wurde? Das lag vor allem an einem langwierigen politischen Prozess. Trotzdem sind sich Bernd Murgul vom Regierungspräsidium Freiburg und Rodolfo Lardi vom Tiefbauamt Basel-Stadt im Gespräch einig: Die Zusammenarbeit auf ihrer Ebene lief gut («Keine Strasse ist beliebt», S. 16). Die Reibereien bezogen sich auf nationale Belange wie unterschiedliche Vertragsgrundlagen und Bauvorschriften oder die voneinander abweichenden Mehrwertsteuersätze in der Schweiz und Deutschland. Bei vielen grenzüberschreitenden Projekten jedoch behindern offenbar weder die unterschiedliche Mentalität noch ungleiche Kommunikationsstile ein erfolgreiches Zusammenwirken.

Daniela Dietsche

In eigener Sache:

Um die Wünsche und Bedürfnisse unserer Leserschaft genauer kennenzulernen, haben wir auch diesem Heft einen Fragebogen beigelegt. Entwickelt hat ihn das Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich. Wir bitten Sie, ihn auszufüllen und zu retournieren. Eine digitale Version steht unter www.leserbefragung.tec21.ch zur Verfügung. Unter den Einsendungen verlosen wir 20 Büchergutscheine im Wert von je 50 Franken. Ihre Antwort hilft uns, TEC21 zu verbessern – herzlichen Dank fürs Mitmachen!

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Dörflich oder urban? | Plantschen auf der Tunneldecke

10 MAGAZIN

Baustofftests für MCS-Kranke | Internationales Fassadensymposium

16 «KEINE STRASSE IST BELIEBT»

Daniela Dietsche

Ein Gespräch mit deutschen und schweizerischen Verantwortlichen zur Geschichte und Zusammenarbeit bei Planung und Bau der grenzüberschreitenden Zollfreien Strasse.

20 ÜBER FREMDES TERRAIN

Hermann Käser

Weniger die technische Ausgestaltung des rund 750 m langen Strassenabschnitts war aufwendig als vielmehr die Koordination der Projektbeteiligten und die unterschiedlichen Vorschriften und Gesetze.

23 DER RUTSCHHANG SCHLIPF

Laurent Pitteloud, Jörg Meier

Der Bau des Tagbautunnels am Fuss des Tüllinger Bergs weckte in der Bevölkerung alte Ängste, der Hang könne ins Rutschen kommen.

27 SIA

Der versteckte Stromverbrauch | Weiterhin äusserst gute Konjunktur | SIA: fortschrittlicher Berufsverband | Neuer BGA-Präsident

34 MESSEN

Cleantec City Bern | Suisse Floor Luzern

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

«Keine Strasse ist beliebt»

Zwischen den deutschen Grenzstädten Lörrach und Weil am Rhein gab es keine direkte Verbindung, doch schon seit 160 Jahren existiert die Idee zu einer solchen Strasse. 2006 wurde mit dem Bau der «Zollfreien Strasse» über Schweizer Gebiet begonnen. Nun steht das rund 750 m lange Teilstück der deutschen Bundesstrasse 317 vor der Eröffnung. Das Gespräch mit Bernd Murgul vom Regierungspräsidium Freiburg als Vertreter der Bauherrschaft und Dr. Rodolfo Lardi, dem Stellvertretenden Leiter des Tiefbauamts Basel-Stadt, thematisiert die Besonderheiten dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Die Städte Lörrach und Weil am Rhein liegen im Dreiländereck Deutschland–Frankreich–Schweiz und leiden erheblich unter dem Durchgangsverkehr. Zwischen den beiden Städten existiert heute nur eine grossräumige Verbindung über die deutsche A98 und A5. Viele motorisierte Verkehrsteilnehmer weichen deshalb auf die untergeordneten Strassenverbindungen durch das Dorf Tüllingen und über Schweizer Gebiet durch die Gemeinde Riehen aus, was vor allem während der Spitzenstunden am Morgen und Abend auch die Zollstellen stark belastet und zu Staus führt. Durch die neue Verbindungsstrasse sollen die Ortszentren von Lörrach, Weil am Rhein, Tüllingen und Riehen vom Pendlerverkehr entlastet und aufgewertet werden. Der gesamte motorisierte Durchgangsverkehr kann die Strasse benutzen. Grenzabfertigungen sind nicht notwendig, beförderte Ware muss nicht verzollt werden. Ein Zutritt zur Strasse auf Schweizer Seite ist nicht möglich.

TEC21: Die Zollfreie Strasse ist ein grenzüberschreitender Infrastrukturbau, wie es viele gibt. Was ist das Besondere daran?

Rodolfo Lardi (R.L.): Bei anderen grenzüberschreitenden Projekten bauen die Schweiz und zum Beispiel Deutschland nach ihren Vorschriften jeweils bis zur Grenze. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir uns in Höhe und Lage treffen – man denke nur an den Höhenunterschied zwischen den Widerlagern beim Bau der Hochrheinbrücke bei Laufenburg. Bei der Zollfreien Strasse hatte der Kanton Basel-Stadt die Aufgabe, das Land zu enteignen und der Bundesrepublik zur Verfügung zu stellen. Deutschland baut also auf Schweizer Hoheitsgebiet.

TEC21: Wie ist das möglich?

R.L.: 1852 wurde zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Grossherzogtum Baden ein Staatsvertrag zur Weiterführung der badischen Eisenbahn über schweizerisches Gebiet geschlossen. Basel wollte erreichen, dass die Eisenbahn in die Stadt fährt. Bernd Murgul (B.M.): Im Gegenzug erhielt die grossherzogliche badische Regierung mit Artikel 34 dieses Vertrags das Recht, die Stadt Lörrach und das Wiesental mit Weil mit einer Strasse über schweizerisches Gebiet zu verbinden.

TEC21: Und dann ist sehr lang nichts geschehen. Warum wurde die Idee ausgerechnet 1977 wieder aufgegriffen?

R.L.: Das ist in Verbindung mit dem Nationalstrassenbau zu sehen. Beim Zusammenschluss der schweizerischen A2 mit der deutschen A5 diskutierten die Beteiligten über den Standort des Zollgebäudes. Es kam schliesslich vollständig auf deutschem Gebiet zu stehen. Als Ausgleich sollte nun aber die Zollfreie Strasse gebaut werden. Am 25. April 1977 haben die Bundesrepublik Deutschland und die Schweizerische Eidgenossenschaft einen aktualisierten Vertrag abgeschlossen.

B.M.: Auf deutscher Seite begannen die Planungen und auf der schweizerischen die Enteignungen. Zwischen 1989 und 1999 wurde der Anschluss auf der Weiler Seite gebaut. Die Finanzierung verzögerte das Vorhaben. Es gab am Hochrhein eben Vorhaben mit höherer Priorität.

TEC21: Die Enteignungen führten ebenfalls zu Projektverzögerungen. Entschied man sich für einen Tunnel, um den Grundstückseigentümern entgegenzukommen?

B.M.: Der Bau eines Tunnels stand schon 1977 fest. Da das Terrain darüber genutzt werden kann, wird die Schweiz so wenig wie möglich belastet.

R.L.: Land vollständig zu enteignen ist immer teurer, als ein Durchleitungsrecht zu erwirken. Wir wollten natürlich auch einen alten Fehler nicht wiederholen: Die Schweiz hat Mitte des 19. Jahrhunderts der Badischen Bahn das Land für einen Rangierbahnhof zur Verfügung gestellt. Damals hat man nicht daran gedacht, dass die Bahn in 150 Jahren das Areal für den Betrieb des Güterbahnhofs nicht mehr brauchen würde. Um 2005 hat die Bahn nach einer Zwischennutzung das in Basel-Stadt liegende Areal Erlenmatt, das sie von der Schweiz bekommen hat, an private Projektentwickler verkauft. Die Zollfreie Strasse wird nach ihrer Fertigstellung Eigentum des Kantons Basel-Stadt, allerdings ohne die Ausstattung. Die bleibt Eigentum der Bundesrepublik. Damit verhindern wir, dass Deutschland das Land verkaufen kann, sollte die Strasse nicht mehr benötigt werden.

TEC21: Anfang 2004 war die Zollfreie Strasse durch Proteste der Bevölkerung in den Schlagzeilen.

R.L.: Im Januar sollten Bäume für den Bau der Wiesenbrücke gefällt werden, der war für Sommer 2004 geplant. Doch die Bevölkerung hat protestiert, das Gelände besetzt und sich an die Bäume gekettet. Einerseits wegen der bevorstehenden Rodung, andererseits, weil die Idee der Strasse aus ihrer Sicht überholt war. Die Strasse war nicht beliebt, keine Strasse ist beliebt. Bei einem Infrastrukturprojekt gibt es viele Einsprachen, und die Planung war zu dieser Zeit 30 Jahre alt. Bei Staatsverträgen passiert immer das Gleiche: Bis alle Hürden überwunden sind, sind die Verträge nicht mehr à jour.

TEC21: Wie konnte man sich einigen?

R.L.: Die gemischte deutsch-schweizerische Kommission[1], eingesetzt vom Schweizer Bundesrat und der deutschen Bundesregierung, analysierte die Standpunkte beider Parteien. Die Schweiz wollte die Strasse in der geplanten Form nicht. Für sie stellte sich die Frage, ob sie den verkehrspolitischen Bedürfnissen noch entspreche. Deutschland hielt an der Erfüllung des Staatsvertrags fest und war überzeugt, dass die Lösung städtebaulich und verkehrstechnisch die beste Variante sei, um Weil am Rhein, Lörrach und Riehen zu entlasten. Die Kommission empfahl im April 2004, auf Neuverhandlungen zu verzichten und die Strasse zu bauen.

B.M.: Die Linienführung mit den Grenzpunkten wurde im Staatsvertrag von 1977 festgelegt, sodass schon kleinste Anpassungen eine Änderung des Staatsvertrags bedeutet hätten. Auch aktuelle Verkehrsgutachten bestätigen, dass sich der Verkehr durch Riehen und am Tüllinger Berg stark vermindern wird. Aber die Einstellung zum Umweltschutz hat sich zwischen 1977 und 2004 gravierend geändert, und es ist unbestritten, dass das Projekt in eine sensible Landschaft eingreift. Also hat man zusätzlich die Umsetzung ökologischer Ausgleichsmassnahmen, zum Beispiel entlang der Wiese, vereinbart.

R.L.: Die Ingenieure erstellten einen detaillierten Gestaltungs- und Bepflanzungsplan, um eine möglichst gute Einbindung der Zollfreien Strasse in das Umfeld zu erreichen. Die Bundesrepublik stellt eine Million Franken zur Verfügung, um im Nachgang zusätzliche Massnahmen für den Umweltschutz umzusetzen. Nachdem das Projekt in der Schweiz den vollen Rechtsweg gegangen war, wurden im Januar 2006 die Bäume gefällt und Mitte 2006 mit dem Bau der Wiesebrücke begonnen.

TEC21: Nach schweizerischen oder deutschen Vorschriften?

B.M.: Kernbedingung des Projekts ist, dass Deutschland in der Schweiz baut, das heisst, das deutsche Bauvertragsrecht gilt. Die Arbeiten wurden EU- und schweizweit ausgeschrieben. Gebaut wurde nach den deutschen Bauvorschriften, es sei denn, es galten in der Schweiz schärfere Bedingungen – dies ist insbesondere im Umweltbereich der Fall –, dann wurden diese als Basis genommen. Im Vertrag geregelt ist auch, dass deutsche Materialien ohne Zollmodalitäten in der Schweiz für die Zollfreie verbaut werden können.

TEC21: Können Sie etwas zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sagen?

R.L.: Die Schweiz und Deutschland sind föderale Staaten, beide mit gewachsenen Strukturen. Auf der Ebene Regierungspräsidium Freiburg und Tiefbauamt Basel-Stadt arbeiteten wir gut zusammen. Zum Beispiel sollte der Tunnelausbruch nicht durch Riehen transportiert werden, deshalb haben die Deutschen zuerst die Brücke gebaut und das Material über die bestehende Strasse rückwärts gezogen.

B.M.: Wir kennen uns und arbeiten auch in anderen Projekten zusammen. Aber für eine Bewilligung muss das Dossier entweder nach Stuttgart und Bonn oder nach Bern geschickt werden. Das gilt auch, wenn es um scheinbar kleine Massnahmen geht wie das Pflanzen von einigen zusätzlichen Bäumen. Diese Distanz dient zwar auch der Kontrolle, aber der Dienstweg ist schon sehr lang.

TEC21: Wie ist der Zugang generell geregelt?

B.M.: Die Strasse wird – auch heute noch – eingezäunt, und es gilt ein Betretungsverbot. Nur im Notfall darf davon abgewichen werden. Bei Unfall, Brand oder anderen aussergewöhnlichen Vorfällen gibt es eine Möglichkeit, von Schweizer Terrain auf die Zollfreie zu kommen. Die deutsche Polizei hat die Polizeihoheit. Die Schweizer Polizei hat das Recht, jederzeit einzugreifen, wenn Verfehlungen zu befürchten sind, die sich auf die Schweiz auswirken könnten. Bei einem Brand oder Unfall entscheidet die Leitstelle in Lörrach, wer aufgeboten wird. Der Beitritt der Schweiz zum Schengen-Raum hat in dieser Hinsicht vieles vereinfacht.

TEC21: Der Eröffnungstermin wurde immer wieder verschoben. Wann wird das erste Auto die Städteverbindung nutzen können?

R.L.: Der Kanton Basel-Stadt geht davon aus, dass das Schweizer Teilstück im Frühjahr 2013 fertig ist und die Strasse eröffnet wird. Falls das nicht so ist, bittet die Schweiz die deutsche Seite um schriftliche Mitteilung.

TEC21: Was könnte den Eröffnungstermin noch gefährden?

R.L.: Über die Forderung der Stadt Lörrach nach einem Kreisverkehr an der Anschlussstelle hat man lang diskutiert. Ich kann nicht nachvollziehen, dass die Forderung erst kurz vor Projektabschluss auf den Tisch kam, obwohl die Ausgestaltung der Strasse schon lang bewilligt ist. Die Stadt Lörrach wusste, dass das Regierungspräsidium Freiburg als Vertreter der Bundesrepublik Deutschland von der Schweiz mit dem Eröffnungstermin unter Druck gesetzt wird.

B.M.: Wir bemühen uns natürlich, den Termin zu halten. Seit Mitte Januar steht fest, dass ein Kreisverkehr gebaut wird, dafür muss aber die Baugenehmigung geändert werden, was mit einem nicht absehbaren Zeitaufwand verbunden ist. Die Baupiste für den Tunnel ist aber noch vorhanden, und die Strasse kann allenfalls provisorisch angeschlossen werden. Wir wollen Spannungen vermeiden, denn bisher ist alles in guter Atmosphäre gelaufen.

TEC21: Können die Planung und der Bau der Zollfreien Strasse als exemplarisch für grenzüberschreitende Arbeit gelten?

B.M.: Momentan bauen die SBB auf deutschem Grund bei Jestetten die Bahnstrecke Zürich–Schaffhausen zweigleisig aus. Das Grundsystem ist das gleiche, und die Zusammenarbeit zwischen den Ingenieuren funktioniert auch hier gut.

R.L.: Das grenzüberschreitende Bauen wird immer stärker kommen, vor allem in der Agglomeration Basel. Zurzeit bauen wir das Tram 8 nach Weil, Tram 3 wird nach Frankreich führen. Wir planen die Umnutzung des Hafengebiets mit Brückenschlägen nach Deutschland und Frankreich. Klar gibt es Reibereien, wir wollen das nicht leugnen. Bei der S-Bahn stehen wir zum Beispiel vor dem Problem der unterschiedlichen Betriebsspannungen und der unterschiedlichen Stromversorgung. Wie jedes Bauprojekt ist jedes grenzüberscheitende Projekt ein interessanter Sonderfall; man braucht viel Erfahrung und lernt aus Fehlern.

Anmerkung:

[01] Artikel 18 des Vertrags zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über die Strasse zwischen Lörrach und Weil am Rhein auf schweizerischem Gebiet vom 25. April 1977 lautet: «Die Vertragsstaaten errichten eine gemischte deutsch-schweizerische Kommission mit den Aufgaben, Fragen zu erörten, die sich im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrags und der technischen Vereinbarung ergeben; den beiden Regierungen Empfehlungen, auch über etwaige Abänderung dieses Vertrags und der technischen Vereinbarung, zu unterbreiten und zur Beseitigung von Schwierigkeiten den zuständigen Behörden geeignete Massnahmen zu empfehlen. Die Kommission besteht aus fünf deutschen und fünf schweizerischen Mitgliedern, die sich von Sachverständigen begleiten lassen können. Die Regierung jedes Vertragsstaats bestellt ein Mitglied ihrer Delegation zu deren Vorsitzenden. Jeder Delegationsvorsitzende kann die Kommission durch Ersuchen an den Vorsitzenden der anderen Delegation zu einer Sitzung einberufen, die auf seinen Wunsch spätestens innerhalb eines Monats nach Zugang dieses Ersuchens stattfinden muss.»TEC21, Fr., 2013.03.01

01. März 2013 Daniela Dietsche

Über fremdes Terrain

Eine rund 800 Meter lange Strasse mit Brücke und Tunnel im Grundwasserschutzgebiet zu erstellen ist eine technisch machbare, fast schon alltägliche Ingenieuraufgabe. Beim Bau der grenzüberschreitenden Verbindungsstrasse zwischen Lörrach und Weil am Rhein galt es aber vor allem, die verschiedenen schweizerischen und deutschen Vorschriften und Gesetze im Auge zu behalten, die vielen Projektbeteiligten und Amtsstellen zu koordinieren und einzubinden und auf politisch motivierte Vorstösse gegen das Bauvorhaben zu reagieren.

Grundlage der Planung ist das genehmigte Projekt vom 23. April 1991 mit der Linienführung, die im Staatsvertrag zwischen der Schweizer Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland 1977 festgelegt wurde (vgl. Interview S. 16). Die Strasse führt über eine Länge von rund 738 m über schweizerisches Gebiet. Der Trassenverlauf wird durch die Anschlusspunkte an die Bundesstrasse 317 in Lörrach und Weil am Rhein lagemässig sowie durch die Anschlussbedingungen der angrenzenden Strassen, den Hochwasserstand der Wiese und die Unterquerung der Weilstrasse höhenmässig bestimmt.

Um 10 % höherer Projektierungsaufwand

Die Projektierung erfolgte grundsätzlich nach deutschen Gepflogenheiten. Die Bauherrschaft beauftragte das Basler Ingenieurbüro Gruner mit der Erarbeitung des Vorprojekts. In den folgenden Projektphasen1 ging es für die Planer auch darum sicherzustellen, dass die schweizerischen Belange berücksichtigt werden. Für die Ausführung gingen die Projekte zum deutschen Unternehmer über, der, wie in Deutschland üblich, die Detailprojekte erarbeitete. Davon ausgenommen waren nur die Sicherung der Widerlager der bestehenden Weilstrassenbrücke und der Baugrubenabschluss des Rutschhangs Schlipf. Alle Projektteile mussten vom Kanton BaselStadt und von den deutschen Behörden, das heisst dem Regierungspräsidium Freiburg, dem Landesverkehrsministerium in Stuttgart und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in Bonn, bewilligt werden. Dies führte zum Beispiel zur sogenannten Allmendzirkulation im Kanton BaselStadt, bei der alle interessierten Ämter das Projekt zur Prüfung und gegebenenfalls zur Genehmigung erhalten. Bei der Ausführung wurden die Projekte von deutschen Prüfingenieuren genehmigt. Sämtliche Ausführungspläne gingen zudem noch zum Kanton BaselStadt zur Genehmigung.

Das Sicherheits, Betriebs, und Einsatzkonzept für den Tunnel zu erarbeiten erwies sich als besonders schwierig, da sich die deutschen Richtlinien für die Ausgestaltung und den Betrieb von Strassentunneln der Forschungsgesellschaft für Strassen und Verkehrswesen (RABT) und die schweizerische Störfallverordnung mit den Sicherheitsvorschriften für die Betriebs und Sicherheitsanlagen zum Teil wesentlich unterscheiden. Da die Schweizer Vorschriften höhere Anforderungen stellen, wurden sie zusätzlich zu den RABT massgebend. Ausserdem mussten die Planenden die Grenzsicherung und Zutrittsüberwachung berücksichtigen. Stör und Notfallmeldungen erfolgen grundsätzlich über die integrierte Leitstelle Lörrach. Die deutschen Feuerwehren haben Zutritt zur Diensteinfahrt über Schweizer Gebiet. Die Berufsfeuerwehr Basel kommt nur bei Überlastung der deutschen Feuerwehr zum Einsatz. Der Projektierungsaufwand für das grenzüberschreitende Projekt war um rund 10 % höher als bei einem rein schweizerischen Projekt. Die Mehrkosten wurden nicht durch deutsche Normen und Ausschreibungsrichtlinien generiert, sondern durch die umfangreiche Koordinationstätigkeit zwischen deutschen und Schweizer Vorschriften und Behörden sowie das Abwenden oder Bereinigen von politisch motivierten Vorstössen gegen das Bauvorhaben.

Ingenieurbauwerke im Gewässerschutzgebiet

Die Strasse liegt in der Grundwasserschutzzone S22, deshalb sind während der Bau und Unterhaltsarbeiten wie auch im Betrieb spezielle Massnahmen zur Reinhaltung der Gewässer, besonders des Grundwassers, nötig. Es gelten die Gewässerschutzvorschriften der Schweiz und des Kantons BaselStadt. Die Weilstrasse ist generell mit einem Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdenden Ladungen belegt. Die neue Strasse dagegen wird so gestaltet sein, dass Transporte von wassergefährdenden Flüssigkeiten möglich sind.

Alle Bauwerke waren deshalb so auszubilden, dass keine wassergefährdenden Flüssigkeiten ins Grundwasser austreten konnten und sie im Endzustand keine Grundwasserbarriere bilden. Daher sind alle Bauten als dichte Wanne ausgebildet und mit Anprall und Abirrschutz für Fahrzeuge versehen. Gegen die Barrierewirkung wurden auf der mittleren Grundwasserkote, beidseitig des Tunnels und der Tröge, Längssickerleitungen gelegt, die über Querleitungen (Düker) mit dazugehörigen Spülschächten die beiden Grundwasserleiter verbinden. Die deutschen Behörden haben diese Auflagen auch für Bauteile auf ihrem Hoheitsgebiet eingehalten, obwohl jenseits der Grenze keine Schutzzonen sind. Während des Baus betrieben die ausführenden Unternehmungen zustromseitig Entnahme und abstromseitig Rückgabebrunnen ausserhalb der Baugrubenumschliessung. Die Installationsflächen wurden befestigt. Das Baustellenabwasser musste gefasst, mit Ölabscheider, Absetzbecken und Neutralisation gereinigt und über die Kanalisation abgeleitet werden. In die Wiese durfte nur sauberes Wasser aus den Filterbrunnen abgegeben werden. Die Unternehmungen waren angehalten, nur für Gewässer unbedenkliche Betonsorten zu verwenden. Baustellentanks von 1000 l Inhalt mussten bewilligt und ausserhalb der Schutzzone befüllt werden. Das Amt für Umwelt des Kantons BaselStadt genehmigte vor Baubeginn sämtliche Plätze, Arbeiten und Geräte, auch auf den Baustellen im deutschen Gebiet.

Nach Schweizer und deutschen Vorschriften Bauen

Alle Ingenieurbauwerke sind in Stahlbeton ausgeführt. Die Bemessung erfolgte jeweils nach deutschen Normen; die Betonqualität ebenfalls, wobei diese der Norm EN/SN 2061 entspricht. Bei den Randbedingungen der Ausführung und Umgebung, wie zum Beispiel dem Grundwasserschutz, kamen die jeweils schärferen Auslegungen der schweizerischen beziehungsweise deutschen Normen und Gesetze zur Anwendung.

Als erstes Baulos wurde 2004 die 139 m lange Wiesebrücke vergeben, deren Bau jedoch nach Demonstrationen und Einsprachen erst unter Polizeischutz 2006 begonnen wurde. Sie besteht aus einem dreifeldrigen Hohlkasten aus Spannbeton mit aussenliegender Vorspannung. Speziell an der Vorspannung ist, dass in den Querträgern und Widerlagern bereits Aussparungen vorgesehen sind, um bei allfällig höheren Verkehrslasten mit zusätzlichen äusseren Spanngliedern einfach die Traglasten erhöhen zu können. Solche Tragsicherheitsreserven für mögliche künftige Anpassungen kennen wir in der Schweiz nicht. Fundiert ist die Brücke auf 21 m langen Bohrpfählen mit 1.2 m Aussendurchmesser. Die Fundation musste mit verrohrten Pfählen hergestellt werden, damit keine Zementanteile ins Grundwasser gelangten. Bevor die Unternehmungen mit dem zweiten Baulos für Strassen, Tunnel und Tröge begannen, waren Vorbereitungsarbeiten nötig. Da der Baugrubenabschluss des Tunnels direkt hinter dem Widerlager der bestehenden Weilstrassenbrücke und die Tunnelsohle tiefer als das Widerlagerfundament liegen, wurde dieses vorgängig freigelegt und gesichert. Aus Gewässerschutzgründen konnte die Lockergesteinsschicht zwischen Fundamentsohle und anstehendem Cyrenenmergel nicht einfach ausinjiziert werden. Die Ingenieure sahen deshalb hinter dem Widerlager eine Spundwand und unter der Brücke einen doppelten senkrechten Rohrschirm als Dichtwand vor. Im Anschluss konnte der 388 m lange Tunnel in offener Bauweise erstellt werden. Die 10 m langen Elemente des rechteckigen Betonrahmen bauwerks sind über wasserdichte Dilatationsfugen und Querkraftdorne verbunden. Die Überdeckung des Tunnels ist mit 50 bis 70 cm sehr knapp, der Strassenkoffer liegt direkt auf der Decke.

Das alte Schwimmbad der Gemeinde Riehen fiel der Zollfreien Strasse zum Opfer. Das geplante neue Naturbad wird gegenüber dem alten Standort in westliche Richtung verschoben und liegt teilweise auf dem neuen Tunnel (vgl. «Planschen auf der Tunneldecke, S. 8). Als Folge musste die Interaktion von Schwimmbad und Tunnelkonstruktion bezüglich Brand im Tunnel und Wassereinbruch aus den Badebecken untersucht werden.

Zollformalitäten und Abgaben

Die Baustellen waren während der Bauzeit eingezäunt und an der Grenze mit abschliessbaren Toren gesichert, die ausserhalb der Arbeitszeiten abgeschlossen waren, um unbefugte Grenzübertritte zu verhindern. Nach Staatsvertrag konnten sämtliche Baumaterialien, Maschinen, Geräte, Pflanzen usw. zollfrei eingeführt werden, wenn sie ausschliesslich für dieses Projekt gebraucht wurden. Für Waren wie Beton, die in der Zollfreistrasse verbleiben oder verbaut werden, gilt das nur, wenn sie frei über die Baustellenzugänge an der Grenze eingeführt werden, das heisst nicht über eine offizielle Zollstelle. Das innerhalb der Schweizergrenze verbaute Volumen unterlag der Schweizer Mehrwertsteuer. Die schweizerischen und deutschen Zollbehörden bewilligten jeweils vor den Arbeiten die Ein und Ausfuhren.

Ausgeschrieben wurde nach öffentlichem Beschaffungsrecht der EU, die grossen Lose also europaweit. Sämtliche Arbeiten wurden von deutschen Firmen ausgeführt, mit Hauptzugängen direkt über die Grenze und nicht über das Schweizer Strassennetz, trotzdem galt für alle Fahrzeuge über 3.5 t die Schwerverkehrsabgabe der Schweiz. Alle Firmen und die auf der Baustelle Beschäftigten benötigten eine Grenzerlaubnis, um unbeschränkt über die Grenze zu wechseln.TEC21, Fr., 2013.03.01

01. März 2013 Hermann Käser