Editorial

Barrierefreiheit

Einer der vielen Vorwürfe, mit denen sich die klassische Moderne in der Architektur auseinanderzusetzen hat, lautet: Menschenverachtung. Unmenschliche Proportionen, mehr Rücksicht auf die industrielle Produktion von Architektur als gegenüber den Bedürfnissen und Erfordernissen der Nutzer an ein Bauwerk würden vor allem den internationalen Stil nach dem zweiten Weltkrieg kennzeichnen. Oscar Niemeyer, der vor kurzem verstorbene Großmeister der Moderne, versuchte, der rigiden Architekturphilosophie dieser Schule ein wenig südamerikanische Lebensfreude und damit ein wenig mehr an menschlichem Bezug hinzuzufügen. Die Antithese zu einem von Gropius, Le Corbusier und anderen Ikonen der Moderne geprägten, vielfach missverstandenen und auch missinterpretierten Verständnis von Architektur heißt heute: Barrierefreiheit. Gemeint ist damit die Ausrichtung der Planung auf die Bedürfnisse möglichst vieler Nutzer, von Kindern über Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Behinderungen bis zu Senioren. Rampen statt Stufen, bodengleiche Übergänge in Eingängen oder selbstschließende Türen in öffentlichen Gebäuden sind Ausdruck des neuen Credos, das da lautet: Die Gebäude haben sich den Menschen anzupassen und nicht umgekehrt.

Das muss nicht zwingend ein Widerspruch zu den Themen der klassischen Moderne sein. Louis Sullivans „Form Follows Function“ als Anleitung zu einer an der Funktion eines Gebäudes ausgerichteten Gestaltung darf sich in seiner Ausformulierung auch an den Bedürfnissen seiner Nutzer orientieren, ohne zwangsläufig beliebig zu werden oder die Ideale der Moderne zu verraten. Im Gegenteil: Die Moderne kann damit dem heutigen Trend, alles – vom Menschen bis zum Gebäude – in sichere Watte zu verpacken und sich an den Schwächsten in unserer Gesellschaft zu orientieren, leichter gerecht werden.

Eine solche Bedürfnisorientierung erfordert allerdings die Einbeziehung der sozialen Aspekte eines Gebäudes im Frühstadium des Entwurfs – also die viel zitierte „integrale“ Planung, um ein modisches Schlagwort zu verwenden. Und es erfordert von den Planern und Bauherren, sich mit einer mitunter ausufernden Reglementierungsorgie beschäftigen zu müssen, auf EU-Ebene ebenso wie auf Bundes- und Länderebene.

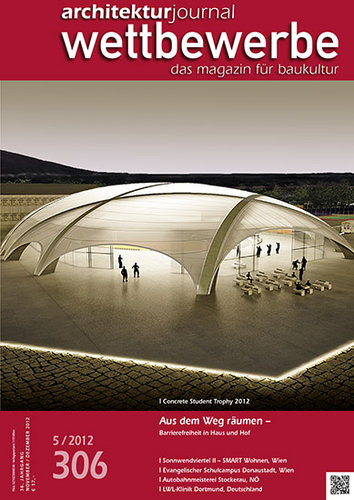

Einen interessanten Ansatz zur integralen Planung mit Berücksichtigung der Barrierefreiheit liefert ein Projekt von Studenten der Technischen Universität Wien: Angehende Architekten und Bauingenieure haben gemeinsam eine Basketballhalle entworfen, deren Spielfläche unter Bodenniveau abgesenkt wird, wodurch den Besuchern ein barrierefreier Eintritt in die Halle sowie eine gute Übersicht über den gesamten Innenraum geboten wird. Das Projekt wurde Sieger der diesjährigen Concrete Student Trophy.

Viel Freude beim Lesen, schöne, erholsame Feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2013 wünscht Ihnen das gesamte Team des Architekturjournals wettbewerbe!

Roland Kanfer

Inhalt

Impressum, Editorial

Thema

Forum Neues Bauen

Barrierefreiheit und die Sozialbilanz von Gebäuden / Energiearmut in österreichischen Haushalten / „Bereits die ersten Skizzen sind für die Gebäudequalität entscheidend“

Berichte

Sonnwendviertel II – Smart Wohnen, Bauplatz B.04 Süd und C.04, Wien 10. Wettbewerb / Aluminium-Architektur-Preis 2012 / blueAWARD 2012 / Friedrich Kiesler-Preis 2012 / 1. NWW Design Award / Topos Sonderpreise / Bücher / Architekturpreis Land Salzburg 2012 / Staatspreis Architektur 2012. Verwaltung und Handel / DETAIL Preis 2012 / Bauhaus.SOLAR AWARD 2012 / ETHOUSE Award 2012 / Sonnenlicht für alle. International Velux Award 2012 / Self-Check-In Hotel Caldor, Münchendorf, NÖ / Lifecycle Tower One, Dornbirn, Vorarlberg / ACW Bürogebäude, Deutsch-Wagram, NÖ / Smart Building. Bauherrenkongress 2013 / 11. Architekturfestival TURN ON / Austrian Brick and Roof Award 13/14. / Brick Award 14. Ausschreibung / Alt trifft Neu. Auf ArchitekTour durch London / Collider Activity Center. Announcement

Wettbewerbe

Evangelischer Schulcampus Donaustadt, Wien 22

Autobahnmeisterei Stockerau, NÖ

Gestaltungskonzept für Lärmschutzwände S6 – S36, NÖ/Steiermark

LWL-Klinik Dortmund, Deutschland

Concrete Student Trophy 2012

Realisierungen

binderholz headquarter, Fügen, Tirol

Wohnbau Jagdschlossgasse, Wien 13

Innovationen

In Form gekommen / KEUCO: Komfort und Sicherheit in der Dusche / Das feminisierte Büro / CUBE_S: Smarter Büro-Allrounder / Neuer Showroom von OBJECT CARPET in Wien / Die Unsichtbare: Neues Knauf Drehtür-System / Alu Fenster am wirtschaftlichsten / Glasfaserbeton als Sonnenschutz / Unsichtbare Gebäudeaufstockung mit Verbundträgern / Kongressmesse Gebäudeeffizienz 2012. Rückblick / Neues Onlinetool für Fassadengestaltung

Aus dem Weg räumen

(SUBTITLE) Barrierefreiheit in Haus und Hof

Barrierefreiheit: Längst geht es nicht mehr allein um die Integration von Menschen mit speziellen Bedürfnissen oder Menschen in einem bestimmten Lebensalter, sondern um das bauliche Design for all. Die Zauberformel lautet dazu: B1600.

Das ist zwar kein Wunderbesen à la Harry Potter, aber doch eine runderneuerte ÖNORM, die einst Planungsgrundlage baulicher Maßnahmen für körperbehinderte und alte Menschen hieß. Inzwischen sind seit der Einführung derselben 35 Jahre vergangen und Architekten, Baumeister und Bauherren sehen sich mit der Komplexität des Lebens konfrontiert. Welcher Höhenunterschied kann wie bewältigt werden? Wie schauen die Schleppkurven vom Gang ins Zimmer aus? Wo liegen die Stolpersteine im Alltag? Und wo sind optische Kontraste wichtig während räumliche Transparenz doch Leichtigkeit bringt?

Monika Anna Klenovec hat sich als Architektin auf genau diese Fragen spezialisiert und arbeitet auf vielen Ebenen daran, die gebauten Lebensumstände komfortabler und sicherer für alle zu gestalten: „Ich habe fünfzehn Jahre als Referentin im Österreichischen Normungsinstitut gearbeitet, wo ich mich sehr dafür eingesetzt habe, dass sich das Wort barrierefrei etabliert.“ Das gelang mit der Überarbeitung der ÖNORM B 1600 - Ausgabe 1994. Seitdem haben sich barrierefreie Rampen, Aufzüge, niveaugleiche Gebäudeeingänge und anpassbarer Wohnbau in allgemein zugänglichen

Design for all

Die Architektin hat bereits vor sechs Jahren den Verein design for all gegründet, wo sich neben hochbaulichen Kriterien auch produktspezifische und sozialrelevante Überlegungen im Zusammenleben bündeln - bestehend aus Konsulenten eines interdisziplinären Teams von Architektur bis Design. Weiters bildet Klenovec Studierende an der Technischen Universität Wien aus, wobei sie den künftigen Planern und Planerinnen vor allem eins für den Berufsweg mitgibt: „Wir sind alle verschieden und haben unterschiedliche Anforderungen an Gebäude im gesamten Lebenslauf!“ Das manifestiert sich bereits im Eingangsbereich, wo bestenfalls schwellenlos der Außen- in den Innenraum führt. „Einkaufszentren haben sehr schnell begriffen wie wichtig es ist, alle potenziellen Kunden ins Gebäude zu locken“, so Klenovec. [...]architekturjournal wettbewerbe, Mi., 2013.01.30

30. Januar 2013 Ilse Huber

Sonnwendviertel II – SMART Wohnen

(SUBTITLE) Bericht

Sonnwendviertel II – SMART Wohnen, Bauplatz B.04 Süd und C.04, Wien 10

Auslober

wohnfonds_wien fonds für wohnbau und stadterneuerung, 1082 Wien

Projektverlauf

Nicht anonymer, öffentlicher, einstufiger Bauträgerwettbewerb für die beiden Bauplätze B.04 Süd und C.04. Zugelassen für C.04 sind ausschließlich Wettbewerbergemeinschaften, bestehend aus zumindest zwei Bauträgern und zumindest zwei Architekten/-teams.

Beteiligung: 8 Beiträge auf B.04 Süd, 2 Beiträge auf C.04

Jurierung: September 2012

Themenschwerpunkt

SMART-Wohnung:

Komplett.Kompakt.Kostengünstig

Heimbau / Geiswinkler & Geiswinkler / Auböck Kárász

116 geförderte SMART-Wohnungen mit Superförderung, 35 geförderte Mietwohnungen

Voraussichtlicher Baubeginn Februar 2014

Voraussichtlicher Bezugstermin November 2015

Soziale Nachhaltigkeit

Organisatorische Maßnahmen: Verteilung der SMARTWohnungen über alle Geschoße, vielfältiges Angebot an Grundrissen, Mitbestimmung in der Entwurfsphase über Internetplattform, Mieter/innentreffen zum Kennenlernen, nach Bezug Mitbestimmung zur Nutzung der Frei- und Gemeinschaftsräume, gemeinsame Entwicklung eines auf Nachbarschaftshilfe aufbauenden Sicherheitskonzeptes

Strukturelle Maßnahmen: erweiterter Laubengang als Kommunikationszone, Ladestationen für E-Bikes

Gemeinschaftsräume: Gemeinschaftsraum, 7 Kinderspielräume in Verbindung mit je einer Waschküche pro Geschoß, 21 Fahrrad- und Kinderwagenabstellräume

Architektur

ein Riegelbaukörper und zwei „Stadthäuser“

Wohnungsangebot: 19 Ein-Zimmer-Wohnungen,

Ø 40,02 m² Nfl., 47 Zwei-Zimmer-Wohnungen,

Ø 55,60 m² Nfl., 72 Drei-Zimmer-Wohnungen,

Ø 70,54 m² Nfl., 12 Vier-Zimmer-Wohnungen,

Ø 83,38 m² Nfl., 0 Fünf-Zimmer-Wohnungen

99,99 % der Wohnungen mit Loggien/Balkonen/Terrassen, Ø 14,40 m²

Wohnungstypologie: Geschoßwohnungen

Geschäftsflächen: 8 Lokale

Ökologie

Niedrigenergiestandard

Holz-Alu-Fenster mit Dreischeiben-Verglasung

kontrollierte Wohnraumlüftung mit Abluftventilatoren

schallgedämmte Nachstromöffnung

Holzparkettböden in den Aufenthaltsräumen

[...]architekturjournal wettbewerbe, Mi., 2013.01.30

30. Januar 2013 Redaktion architekturjournal wettbewerbe

Evangelischer Schulcampus Donaustadt, Wien 22

(SUBTITLE) Wettbewerb

Ausloberin

Wohnbauvereinigung für Privatangestellte, 1013 Wien

Gegenstand des Wettbewerbes

Erlangung von architektonischen und freiraumplanerischen Entwürfen für den Neubau des Evangelischen Schulcampus Donaustadt, bestehend aus dem Evangelischen Realgymnasium und der Evangelischen Volksschule in Wien 22., Maculangasse 2 / Wagramer Straße.

Art des Wettbewerbes

Zweistufiger, nicht anonymer Realisierungswettbewerb für drei geladene Teilnehmer: Architektin Sne Veselinovic ZT GmbH, fasch & fuchs ZT GmbH, GABU Heindl Architektur. Anschließend Verhandlungsverfahren.

Beurteilungskriterien

Räumliche und architektonische Qualität; Erfüllung des Raumprogrammes; Funktionelles Lösungskonzept (Organisation, Wegeführung, prinzipielles Brandschutzkonzept); Städtebauliches Lösungskonzept; Ökonomie(Lebenszykluskosten); Prinzipielle Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens.

Beteiligung

3 Projekte

[...]

Beurteilung 2. Stufe:

Nach dem allgemeinen Vorprüfungsbericht folgt ein Bericht über die einzelnen Projekte. Besonders eingegangen wird auf die Frage, ob und wie die Empfehlungen des Preisgerichtes nach der 1. Stufe von den Verfasserinnen umgesetzt wurden. Beim Projekt Gabu Heindl wurden größere Abweichungen bei den angegebenen Flächen festgestellt. Des Weiteren wird über die Prüfung der Brandschutztechnik und Plausibilität der von den Verfasserinnen durchgeführten Kostenschätzung referiert. Kostenunterschiede ergeben sich in erster Linie durch BGF-Unterschiede. Es folgen die Präsentationen der Projekte und die Fragenbeantwortung durch die Verfasserinnen.

Der Vorsitzende fasst die bisherigen Erkenntnisse kurz zusammen und schlägt vor, auf die Unterschiede in folgenden Bereichen einzugehen:

Städtebau: Feuermauer an östlicher Grundstücksgrenze (ja/nein, wie lang), Vorplatz (Schallschutz), Torsolösung (wenn VS nicht kommt).

Externe Erschließung: Turnsaal, Musik, Zuordnung Turnsaal zu Freifläche, Nutzung Turnsaal für Schulereignisse.

Innere Erschließung: Wie attraktiv ist die innere Erschließung, Auffindbarkeit der Klassenräume, Engstellen, Gemeinschaftsräume (zwischen Clustern, Spange), Raumfolgen der Erschließung?

Verhältnis Verkehrsfläche zu Pausenfläche, Mehrfachnutzung, Nutzungsqualität der Räumlichkeiten in VS und RG.

Wie sind Cluster erreichbar, kombinierbar?

Situierung der Freizeiträume.

[...]

Architektin Sne Veselinovic, Wien

Siegerprojekt

[...]architekturjournal wettbewerbe, Mi., 2013.01.30

30. Januar 2013 Redaktion architekturjournal wettbewerbe

Natur in der Architektur

(SUBTITLE) Realisierung

binderholz headquarter, Fügen, Tirol

Bauherr

Binderholz GmbH, 6263 Fügen

Architektur

Helmut Reitter – reitter architekten, 6020 Innsbruck

Projektleitung: Sebastian Grundmann

Tragwerksplanung

merz kley partner, 6850 Dornbirn

[...]

Projektverlauf

Wettbewerb Dezember 2006, 1. Preis

Baubeginn März 2007

Fertigstellung Dezember 2007

Staatspreis Architektur 2012, Preisträger in der Kategorie Handel

Projektdaten

Nutzfläche 3.100 m²

4 Geschoße

Passivhausstandard

Heizwärmebedarf 15 kWh/m²/a

Primärenergiekennzahl 74 kWh/ m² Nutzfläche /a

Baustoff Holz

760 m³ binderholz Brettsperrholz BBS, 95 m³ binderholz Brettschichtholz BSH, 40 m³ binderholz Lärchenlamellen, 27 m³ binderholz Massivholzplatten Lärche, 250 m³ Holzfaserdämmung

Ausgangssituation

Bereits in den 1990er Jahren wurde die Firmenzentrale nach dem Entwurf von Josef Lackner errichtet. Um dem vorherrschenden Platzmangel zu begegnen, schrieb das Unternehmen 2006 einen Architekturwettbewerb aus, den Helmut Reitter für sich entscheiden konnte.

Architektur

Der Neubau orientiert sich stärker am bestehenden Gebäude, als sich auf den ersten Blick vermuten lässt, denn die Dreischiffigkeit des kompakten Altbaus wurde exakt verlängert. Die Gebäudetiefe und die Gleichheit der Joche ermöglichen alle gängigen Büroraumtypologien. Die strenge Linearität wird spannungsvoll über mehrgeschoßige Verbindungsräume aufgebrochen: im Eingangsraum in der Mitte des Gebäudes, im zweistöckigen südlichen Verkaufsraum und auch an der Gebäudefuge zum Altbau. Die Geschoßhöhe des bestehenden Gebäudes konnte durch einen minimierten Fußbodenaufbau übernommen werden. Der dynamische südliche Gebäudeabschluss entspringt nicht unmittelbar einer formalen Entscheidung, sondern ist das Abbild einer LKW-Schleppkurve auf dem Betriebsgelände. [...]architekturjournal wettbewerbe, Mi., 2013.01.30

30. Januar 2013 Redaktion architekturjournal wettbewerbe