Editorial

Vor vier Jahren stand die 1929 von Otto Zollinger für den Kaufmann Harry Streiff erbaute gleichnamige Villa in Goldbach-Küsnacht ZH zum Verkauf. Die Wirtschaftszeitschrift Bilanz machte einen «Sammlermarkt» für «Autorenarchitektur» aus und nannte als Beispiel Ludwig Mies van der Rohes Farnsworth House, das der National Trust for Historic Preservation 2003 für 7,5 Millionen Dollar der Nachwelt sicherte.

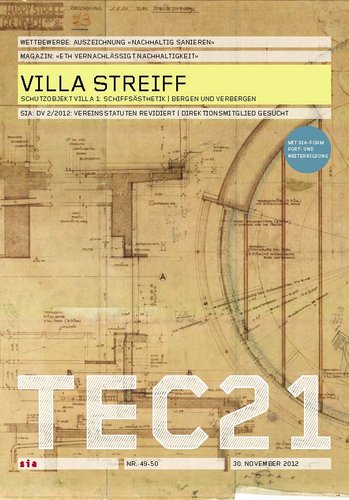

Ein Liebhaberobjekt ist die Villa Streiff zweifelsohne ebenfalls. In ihr verbinden sich die Schiffsästhetik, die sie als Zeugin des Neuen Bauens qualifiziert, mit einem Dekor und einer Raumgliederung, die sie im bürgerlichen Haushalt des 19. Jahrhunderts verankern (vgl. «Schiffsästhetik»). Dass sie als Schutzobjekt inventarisiert, mithin mit einer Eigentumsbeschränkung belegt ist, drückte auf den Preis, als sie 2009 den Besitzer wechselte. Für die 440 m² Wohnfläche auf einem Grundstück von rund 2000 m² löste die Erbengemeinschaft weniger als die anvisierten 8,5 Millionen Franken.

Der Unterhalt des Hauses war jahrzehntelang vernachlässigt worden, eine Renovation daher unumgänglich. Dabei kam unter Tapeten, Spannteppichen, Farbanstrichen ein grosser Teil der originalen Ausstattung zum Vorschein, die seinerzeit «vom Architekten mit tief empfindender Liebe erdacht und mit bewundernswertem Können durchgebildet, aber auch mit seltenem Verständnis vom Bauherr erkannt und genehmigt worden» war.[1] Die heutigen Eigentümer teilen diese Sensibilität und Einsicht nur bedingt, weshalb die Trouvaillen mehrheitlich wieder unter einer Schutzschicht verschwanden. «Entkleiden und verkleiden» nennt Ruggero Tropeano die Strategie, auf die sich Denkmalpflege, Architekt und Bauherr im Unterschutzstellungsvertrag verständigt haben. Dieses Vorgehen ist zu verschmerzen, denn es ist rückbaubar und schützt die ursprüngliche Substanz. Unter dieser Prämisse der Reversibilität haben die Wächter des Denkmalschutzes die Wünsche der Bauherrschaft respektiert und Hand geboten zu abweichenden Farbanstrichen und Durchbrüchen von Wänden (vgl. «Bergen und Verbergen»). Gelohnt hat sie es ihnen schlecht und den Vertrag – auch Basis für die Bemessung des finanziellen Zuschusses von rund einem Viertel der Renovationskosten – mit Eingriffen verletzt. Der jüngste datiert von vor zwei Wochen, als die Stampfbeton-Sockelmauer des Gartens mit weisser Farbe entmaterialisiert wurde: vermutlich ein Tribut an die «weisse Moderne», um die sich die Eigentümer betrogen gefühlt haben mochten, als sich erwies, dass sich unter der weissen Oberfläche wider Erwarten der schwarz durchgefärbte Originalputz erhalten hatte.

Rahel Hartmann Schweizer

Anmerkung:

[01] Baer, C. Hermann, Magie eines Hauses, in: Das ideale Heim (1932), H. 2, S. 54–64.