Editorial

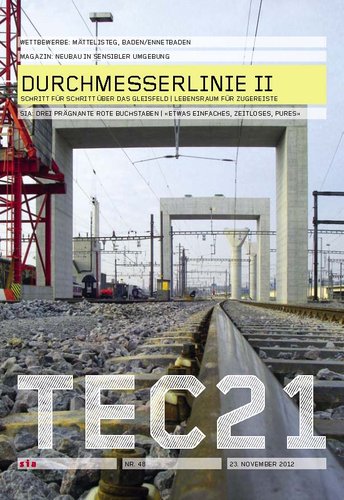

Schienen, Schotter, Weichen, Fahrleitungen, Haupt- und Zwergsignale prägen die Szenerie zwischen Altstetten und dem Hauptbahnhof Zürich. Im Zürcher Vorbahnhof befinden sich auch die ehemalige Rangieranlage, die nach der Eröffnung des neuen Rangierbahnhofs Zürich-Limmattal 1978 stillgelegt wurde, sowie die Eisenbahnhauptwerkstätte. Die Gleise in diesem Bereich dienen heute als Abstellanlage für Reisezugwaggons. Ausserdem steht hier das denkmalgeschützte Lokdepot F. Zwischen den Schienen finden auf Lager- und Kiesplätzen zahlreiche Pflanzen- und Tierarten ideale Bedingungen vor. Das unwirtlich erscheinende Areal bietet ihnen wertvolle Lebensräume. Unter anderem ist hier eine der grössten Mauereidechsenpopulationen nördlich der Alpen ansässig. Um ihr Habitat zu erhalten, legen die SBB spezielle Kleinstrukturen an.

Weitere Zielarten, die auf dem Gelände gefördert werden, sind Wildbienen und Blauflügelige Sandschrecken.

Als der Bahnhof Zürich vor über 160 Jahren gebaut wurde, stand er noch ziemlich allein auf der grünen Wiese. Trotz Bevölkerungszunahme und erhöhtem Verkehrsaufkommen befindet er sich noch heute an seinem ursprünglichen Ort. Doch inzwischen wird es eng auf dem Areal. Täglich verkehren im Hauptbahnhof Zürich 2000 Züge, benutzen 350?000 Personen diesen Knotenpunkt.

Die 1847 eröffnete Spanisch-Brötli-Bahn hat in ihrem gesamten ersten Jahr nur die Hälfte, nämlich 166?248 Passagiere befördert. Um die immer weiter wachsenden Menschenströme bewältigen zu können, wurde insbesondere in den vergangenen Jahren viel gebaut, zum Beispiel die Bahn-2000-Projekte zur Beschleunigung und Verdichtung bestehender Verbindungen. Im Zuge des Projekts Durchmesserlinie, die eine neue Verbindung zwischen Zürich Oerlikon und dem Hauptbahnhof schafft, stehen die Verantwortlichen vor der Herausforderung, in diesem dichten und hochfrequentierten Umfeld zwei Brücken zu realisieren ? nach dem Bau des Weinbergtunnels und des unterirdischen Durchgangsbahnhofs Löwenstrasse eine weitere Meisterleistung der Ingenieurbaukunst.

Die Berichterstattung in unseren Schwesterzeitschriften zeigt, dass die zurzeit grösste innerstädtische Baustelle des Landes mit ihren besonderen Anforderungen schweizweit Beachtung findet (vgl. Tracés 15-16/2012 und ARCHI 6/2012). Alle Artikel zum Thema - auch die unserer Ausgabe «Durchmesserlinie I» (TEC21 17/2012) - sind auf espazium.ch nachzulesen.

Daniela Dietsche

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Mättelisteg, Baden/Ennetbaden

12 MAGAZIN

Neubau in sensibler Umgebung | Vermischte Meldungen

16 SCHRITT FÜR SCHRITT ÜBER DAS GLEISFELD

Jacques Perret et al.

Die neuen Trogbrücken der Durchmesserlinie dienen der Ausfahrt aus dem Bahnhof Löwenstrasse Richtung Westen. Sie werden im dichten innerstädtischen Umfeld, bei laufendem Bahnverkehr erstellt.

22 LEBENSRAUM FÜR ZUGEREISTE

Daniela Dietsche

Das Bahnareal bietet spezialisierten Tieren und Pflanzen einen neuen Lebensraum. Mit gezielten Massnahmen versuchen die SBB, diese Vielfalt zu erhalten.

28 SIA

Drei prägnante rote Buchstaben | «Etwas Einfaches, Zeitloses, Pures»

32 FIRMEN

CRH Swiss Distribution | Franke | Greutol

33 WEITERBILDUNG

HSLU | FHNW

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

Schienenauszugsschritt für Schritt über das Gleisfeld

Reisenden, die mit der Bahn am Hauptbahnhof Zürich ankommen, springt das grosse gelbe Vorschubgerüst ins Auge, mit dem der Brückentrog der Letzigrabenbrücke gebaut wird. Nach ihrer Fertigstellung wird sie die längste E isenbahnbrücke der Schweiz sein und zusammen mit der Kohlendreieckbrücke das ganze Gleisfeld und zwei bestehende Brücken über- bzw. unterqueren. Im Dezember 2015 sollen die Brücken der Durchmesserlinie in Betrieb genommen werden.

Die beiden eingleisigen Brücken, die zurzeit für die Durchmesserlinie entstehen, werden die westliche Anbindung des unterirdischen Bahnhofs Löwenstrasse bilden (vgl. TEC21 17/2012). Zunächst überquert die Kohlendreieckbrücke die Gleise, die vom Hauptbahnhof in südwestlicher Richtung nach Thalwil, Luzern, Chur und ins Tessin laufen. Danach taucht die Neubaustrecke ebenerdig unter der Hardbrücke durch und schwingt sich anschliessend auf der neuen Letzigrabenbrücke über die Duttweiler-Strassenbrücke und das Gleisfeld des Vorbahnhofs (Abb. 02). Dank diesem Streckenverlauf können die Fernverkehrszüge kreuzungsfrei aus dem Bahnhof Löwenstrasse ausfahren. Als Alternative zu den beiden Überwerfungsbauwerken hatten die SBB eine unterirdische Querung des Gleisfelds erwogen. Diese Variante wurde allerdings rasch verworfen – ein Tunnel wäre wesentlich teurer gewesen und hätte den Grundwasserstrom blockiert.

Pfeiler für elegante Betonbrücken

Das dichte Gleisfeld im Vorbahnhof liess den Ingenieuren nur wenige Optionen für geeignete Pfeilerstandorte. Sie sollten neben den bestehenden Gleisen liegen oder, wo das nicht realisierbar war, mit möglichst kleinen Anpassungen an bestehenden Gleisen verbunden sein. Zudem versuchten die Planenden möglichst gleichmässige Spannweiten zu erreichen. So wurde die 394 m lange Kohlendreieckbrücke in acht Felder von 50 bis 62 m Spannweite und die 1156 m lange Letzigrabenbrücke in 24 Felder von 34.5 bis 60.8 m Spannweite unterteilt. Am Brückenanfang und -ende wurde jeweils eine Rampe angeordnet, um die Höhendifferenz zwischen Terrain und Brücke zu überwinden. Um am westlichen Ende der Letzigrabenbrücke ebenerdig an den Bahnhof Altstetten anschliessen zu können, hat die Rampe dort – bedingt durch die engen räumlichen Verhältnisse – ein Gefälle von 40 ‰ (zum Vergleich: Die maximale Steigung auf der Gotthard-Bergstrecke beträgt 28 ‰). Dank dieser Streckenführung sollen Züge die Kohlendreieckbrücke mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h und die Letzigrabenbrücke mit bis zu 120 km/h befahren können. Die seitlichen Wände der beiden Trogbrücken wirken als Längsträger und geben dem Querschnitt die notwendige statische Höhe von generell 3.70 m. Ausserdem leisten die Trogwände einen Beitrag zum Schallschutz, der bei der Kohlendreieckbrücke durch zusätzliche schallschluckende Elemente im Brückentrog verstärkt wird.

Etappenweise spannen

In der ersten Phase des Projekts wurden Werkleitungen, Hochspannungskabel, Entwässerungsleitungen und Gleise verlegt. Der eigentliche Bau der Letzigrabenbrücke begann mit dem Erstellen der 30 Pfeiler, von denen bei der Letzigrabenbrücke zwei als Portalrahmen ausgebildet sind. Sie erlauben es, die Brücke neben bestehenden Gleisen abzustützen, und bilden den Fixpunkt der Brücke. Die einzigen Dilatationsfugen und Schienenauszugs vorrichtungen befinden sich am Ende der Rampenbauwerke. Sie nehmen die Längsverschiebungen der Brücke von bis zu /– 20 cm auf. Die Portalrahmen leiten die Horizontalkräfte in Quer- und Längsrichtung aus dem Überbau in den Untergrund ab. Die vertikalen Lasten müssen im Rahmenriegel als Biegemoment zu den beiden seitlichen Stielen getragen werden. Dies erfordert eine starke Vorspannung des Riegels mittels zehn Spanngliedern. Sie können allerdings erst dann vollständig gespannt werden, wenn die Portalrahmen durch das Gewicht des Brückenüberbaus belastet sind. Unmittelbar nach dem Betonieren wurden sie deshalb nur auf 40 % vorgespannt.

224 Bohrpfähle für die Pfeilerfundamente

Wegen der hohen Lasten aus dem Brückenüberbau und des inhomogenen Baugrunds werden die Pfeiler auf Bohrpfählen fundiert: Fünf bis acht Bohrpfähle mit einem Durchmesser von 1.2 m tragen die Lasten jedes Pfeilers ab; die Pfahllängen variieren zwischen 13 und 36 m. Der Untergrund ist heterogen aufgebaut; gut tragende Schichten wechseln sich mit weniger tragfähigen ab. Die Pfähle sind daher schwimmend gelagert, wobei sich der äussere Tragwiderstand im Mittel aus rund 30 % Spitzenwiderstand und 70 % Mantelreibung zusammensetzt.

Auf die Bohrpfähle wird eine 3.5 m dicke Pfahlbankettplatte gegossen. Die zur Erstellung von Pfählen und Bankett erforderliche Baugrube wird jeweils mit Spundwänden gesichert. Der sichtbare Teil des Pfeilers wird in zwei oder drei Etappen betoniert. Der variable Teil besteht aus einem massiven Zylinder mit 2.5 m Durchmesser, der auf den obersten 4.25 m mit einem Hammerkopf auf den Brückenquerschnitt ausgeweitet wird. Darauf sind seitlich die beiden Lager angebracht, die den Brückenüberbau tragen. Je nach Standort dauert der Bau eines Pfeilers und seines Fundaments ungefähr zwei Monate.

Höhendifferenz zwischen Brücken und Terrain überwinden

Die Auffahrtsrampen werden zeitgleich zur Errichtung der Pfeiler erstellt. Auf sie entfallen rund 800 m der insgesamt 2400 m Länge der Brückenkonstruktion. Die Rampen sind ebenfalls auf Bohrpfählen fundiert. Auf kontinuierlich an Höhe zunehmenden, 60 cm dicken Stahlbetonwänden liegt eine 62 cm starke Fahrbahnplatte, auf der im Endzustand das Bahngleis verlegt wird. Seitlich sind bis zu 2.1 m hohe Wände als Lärmschutz angebracht. Der Innenraum der Rampe dient als Rückhaltebecken für Regenwasser, das von dort in die Versickerungsbecken abfliesst (vgl. «Lebensraum für Zugereiste», S. 22).

Recyceltes Vorschubgerüst

Der Überbau der Letzigrabenbrücke wird von Ost nach West vorangetrieben, dabei wird ein 650 t schweres Vorschubgerüst eingesetzt. So ist es möglich, den Überbau unabhängig vom darunter herrschenden Zugverkehr und ohne Zwischenabstützung im Gleisfeld zu erstellen.

Ein grosser Teil des verwendeten Vorschubgerüsts kam bereits 2000 bis 2004 beim Bau der Brücken über die Rhône in der Nähe des Walliser Portals des Lötschberg-Basistunnels zum Einsatz. Es handelt sich um eine 91 m lange Konstruktion, bestehend aus 67 m langen Hauptträgern, die die Schalungselemente tragen, und einem 24 m langen Vorbauschnabel, der ein provisorisches Auflager bildet, wenn das Gerüst vorgeschoben wird. Ist das Gerüst positioniert, kann eine Etappe geschalt, bewehrt, betoniert und vorgespannt werden (vgl. Kasten «Mit dem Vorschubgerüst von Pfeiler zu Pfeiler», S. 20). Pro Feld wird der Brückenquerschnitt in zwei Etappen betoniert – zuerst die Fahrbahnplatte bis auf die Höhe der seitlichen Bankette, anschliessend der Konsolkopf. Neun der 25 Brückenfelder wurden bis Mitte November 2012 erstellt. Bis Sommer 2014 wird die Letzigrabenbrücke fertig sein, bis Ende 2014 das Vorschubgerüst demontiert und die Brücke für die Installation der Bahntechnik freigegeben.

Eröffnung und Inbetriebnahme 201

5Die Kohlendreieckbrücke wird von West nach Ost gebaut. Hier wird dank der einfacheren Platzverhältnisse ein konventionelles Lehrgerüst eingesetzt. Ein Feld der Kohlendreieckbrücke verläuft nur knapp 80 cm über dem denkmalgeschützten Gebäude des Architekten Hans Hilfiker[1]. Dort wird lokal mit einem obenliegenden Lehrgerüst gearbeitet. Insgesamt rechnen die SBB für den Rohbau beider Brücken mit einer Bauzeit von sechseinhalb Jahren und Baukosten von rund 300 Mio. Fr. für den ganzen Abschnitt 1, das heisst die Arbeiten zwischen Altstetten und Hauptbahnhof Zürich. Läuft alles nach Plan, können die ersten Züge ab Dezember 2015 über die Brücken fahren.

[Dieser Text basiert auf dem Artikel «Construction des ponts de la Durchmesserlinie» (Tracés 15-16/2012), Übersetzung: Alexandra Geese.]

Anmerkung:

[01] Hans Hilfiker (1901–1993) ist einer der Pioniere des schweizerischen Industriedesigns und Erfinder der berühmten SBB-Bahnhofsuhr. Sein Fahrleitungsgebäude im Kohlendreieck gilt als technik- und bahngeschichtlich bedeutender Zeitzeuge.TEC21, Fr., 2012.11.23

23. November 2012 Aldo Bacchetta, Michel Brun, Patrick Fehlmann, Jacques Perret, Christoph Schlatter