Editorial

Die Stadt sei gebaut, meinte vor 25 Jahren eine Zürcher Politikerin und machte sich damit bei Architekten unbeliebt. Die Aussage war aber damals ebenso richtig wie heute, denn sie besagt, dass Neues immer im Kontext entsteht – selbst wenn es Bestehendes verdrängt. Neubauten antworten auf Vorhandenes, stehen mit diesem in Spannung, geben ihm neue Bedeutung und werden selbst durch ihr Umfeld bestimmt.

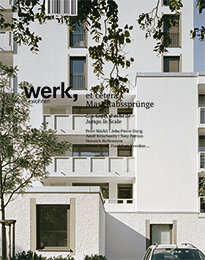

Das Theater «Equilibre» in Fribourg scheint diese Einbettung auf den ersten Blick zu ignorieren; seine raumgreifende Eigenständigkeit hat geradezu etwas Provozierendes. Und doch sind seine einsame Lage und die auffällige Form den Umständen geschuldet: Das Theater wurde über einem unterirdischen Einkaufszentrum errichtet, und da im Untergrund kein Platz war für Nebenräume, kamen diese in den auskragenden Obergeschossen des Neubaus unter. Anders die Ausgangslage in Kopenhagen, wo Tony Fretton mit seinem Eckhaus nach über hundert Jahren endlich die Lücke schliesst, die den vom Financier Carl Frederik Tietgen in Beaux-Arts-Manier konzipierten Frederiksgade-Platz unvollendet liess: «Tietgen’s Ärgernis», wie der Volksmund spottete. Die Herausforderung lag darin, mit klassischen Ausdrucksmitteln einen zeitgenössischen Beitrag zur Stadt zu leisten. Beim Umbau des 21er Hauses in Wien durch Adolf Krischanitz wiederum ging es darum, einem filigranen Zeugen der 1950er Jahre durch beherzte chirurgische Eingriffe auf städtebaulicher wie auf konstruktiver Ebene ein Weiterleben zu ermöglichen. In Zürich schliesslich wird über Verdichtung in den Wohnquartieren aus den 1940er Jahren debattiert. Was wird aus den fliessenden, parkartigen Freiräumen, wenn sich Gebäudetiefen und Geschosszahlen verdoppeln? Ist die monofunktionale, stille Wohnsiedlung im Geist der «Gartenstadt» ein geeignetes Leitbild für die Zukunft innenstadtnaher Quartiere? Wir meinen nein. An drei bemerkenswerten neuen Beispielen haben wir gelernt, dass die Stadtverträglichkeit der neuen Siedlungsmassstäbe nicht allein von der Volumetrie abhängt, sondern ebenso von der Art, wie die Häuser «am Boden ankommen»: Von der Übersetzung des grossen Massstabs in den kleinen, von der Zonierung der Aussenräume und vom Bezug der Bauten zum öffentlichen Raum, den sie neu strukturieren.

Das vorliegende Heft ist den Verhältnissen der Dinge untereinander gewidmet. Heinrich Helfenstein, der als Fotograf, Übersetzer und Autor die Deutschschweizer Architektur der letzten vierzig Jahre entscheidend mitgeprägt hat, äussert sich im Gespräch zu seiner vermittelnden Tätigkeit zwischen Sprache, Bild und Architektur. Das Interview zeigt auf, wie in verschiedenen Medien Vergangenheit und Zukunft gegenwärtig werden und fügt sich so ein in ein Heft, das Neues in Altem als spannungsvolle und darum produktive Beziehung beschreibt.