Editorial

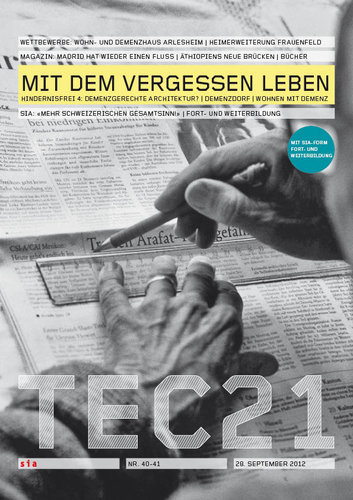

Was bedeutet es, für Menschen zu planen und zu bauen, in deren Situation man sich nicht versetzen kann? Diese Ausgabe unserer Reihe «Hindernisfrei»[1] widmet sich dem Thema Demenz. Was mit scheinbar harmlosem Vergessen beginnt, führt im Verlauf der Krankheit zu Wesensveränderungen und zu einer Pflegebedürftigkeit, die oftmals eine Einweisung in ein Demenzheim unumgänglich macht.

Die Anzahl der Betroffenen steigt ebenso wie die Schwere des Krankheitsverlaufs: Pro Tag erkranken in der Schweiz rund sechzig Frauen und Männer an Demenz. Für das Jahr 2030 sagen Prognosen eine Verdoppelung der heute 107 000 Demenzpatienten voraus. Die durchschnittliche Lebensdauer mit Demenz beträgt acht bis zehn Jahre, ohne dass der Verlauf der Krankheit gestoppt werden kann.

Damit besteht ein riesiger Bedarf an adäquaten Pflegeplätzen: 2006 deckten demenzspezifische Tagesstätten nur 12 % der Nachfrage – hier besteht dringender Nachholbedarf, und es stellt sich die Frage, wie das ideale Wohnheim für Menschen mit dieser Diagnose aussieht.

Einen Versuch startete 2009 das niederländische Pflegeheim Hogewey, das sich auf Initiative seiner Mitarbeiter für ein neuartiges Pflegekonzept entschied: Statt eines herkömmlichen Heims baute die Heimleitung «Ein Dorf für Vergessende» – eine Gratwanderung zwischen Normalität und Illusion, die ohne das ausgeprägte Engagement der Beteiligten ins Inszenierte kippen würde. Dass neben dem baulichen Umfeld ebendiese auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Pflege entscheidend ist, zeigen auch die Autoren des Beitrags «Demenzgerechte Architektur?». Sie vermitteln eindrücklich das Krankheitsbild und geben Hinweise für die Gestaltung eines angemessenen Wohnumfelds für Betroffene. In der ersten Phase der Demenz können Patienten auch gut zu Hause betreut werden, dennoch gilt es, einige Regeln zu beachten. Der Artikel «Wohnen mit Demenzkranken» widmet sich dieser Thematik.

Da ein Heft alleine die Auseinandersetzung mit Demenz nicht leisten kann, haben wir zudem Literatur ausgewählt – Belletristik, die sich des Zustands der Betroffenen annimmt, das Unbeschreibliche beschreibt und eindrücklich die unterschiedlichen Phasen der Krankheit vermittelt. Zudem stellen wir Fachliteratur vor, die Planungshinweise in unterschiedlicher Form aufbereitet präsentiert (S. 16). Auf unserer Onlineplattform finden Sie zudem Links zu Filmbeiträgen zum Thema.

Tina Cieslik, Andrea Wiegelmann

Anmerkung:

[01] Reihe «Hindernisfrei»: «Special needs», TEC21 38/2011; «Gemeinschaft im Alter», TEC21 13/2012 und «Gepflegt wohnen», TEC21 35/2012

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Wohn- und Demenzhaus in Arlesheim | Altersheimerweiterung in Frauenfeld

12 MAGAZIN

Madrid hat wieder einen Fluss | Äthiopiens neue Brücken | Bücher

22 DEMENZGERECHTE ARCHITEKTUR?

Christoph Held, Doris Ermini-Fünfschilling

Die Zahl der Demenzpatienten wächst. Doch wie plant man für Menschen, die ihren Alltag nicht mehr selbst bestimmen können?

27 EIN DORF FÜR VERGESSENDE

Christine Brand

In der niederländischen Siedlung De Hogeweyk leben ausschliesslich Demenzpatienten. Das Projekt, entstanden auf Initiative der Mitarbeiter, entwickelt sich zum Modellfall. Auch in der Schweiz ist das erste Demenzdorf geplant.

32 WOHNEN MIT DEMENZKRANKEN

Monika Holfeld

In der ersten Phase der Krankheit können Demenzpatienten zu Hause betreut werden. Anpassungen an Lichtführung und Farbgestaltung erhöhen die Lebensqualität der Betroffenen.

38 SIA

«Mehr schweizerischen Gesamtsinn!» | Fort- und Weiterbildung

45 PRODUKTE

Prolux | Burmak | Längle Hagspiel | Bigla | Hochschule Luzern

53 IMPRESSUM

54 VERANSTALTUNGEN

Demenzgerechte Architektur?

Die Zahl der Demenzpatienten wächst und mit ihr der Bedarf an Einrichtungen zur Betreuung der Betroffenen. Doch wie plant man für Menschen, die ihren Alltag nicht mehr selbst bestimmen, Entscheidungen nicht mehr selbst treffen können? So viel steht fest: Die therapeutische Wirkung demenzgerechter Einrichtungen ist nicht von baulichen oder gestalterischen Aspekten allein abhängig. Ausschlaggebend ist vielmehr das Zusammenwirken aller Komponenten, die den demenzbetroffenen Menschen umgeben: bauliche Gestaltung, personelle Organisation und pflegerisch-betreuerische Kompetenz. Es bedarf einer Trägerschaft und Leitung, die die existenzielle Abhängigkeit der Betroffenen von ihrer Umgebung zum Ausgangspunkt des Programms macht.

Demenz ist kein einheitliches Krankheitsbild. Als Demenzen bezeichnet man Krankheiten des Gehirns, die in ihrem Verlauf zu einer Abnahme der geistigen Leistungsfähigkeit, zu zunehmender Pflegebedürftigkeit und auch zu Wesensveränderungen führen. Die Ursachen der Demenzen sind vielfältig, am häufigsten sind Alzheimerkrankheit und gefässbedingte Schädigungen durch kleine Hirninfarkte. Das Erkrankungsrisiko steigt mit zunehmendem Alter, Medikamente, die die chemische Übertragung an den Nervenschaltzellen verbessern, stabilisieren für zwei bis drei Jahre die geistige Leistungsfähigkeit. In frühen Phasen werden die Betroffenen meistens zu Hause durch Spitex oder Betreuerdienste begleitet, bei fortgeschrittener Krankheit sind Entlastungsangebote für die Angehörigen wie Tagesstätten oder Ferienaufenthalte wichtig. Bei zunehmender Pflegebedürftigkeit, die zur Erschöpfung der Angehörigen führt, ist eine Einweisung der Betroffenen in ein Pflegeheim meistens unumgänglich. Daher wird ein Schwerpunkt der Betreuung Demenzkranker zukünftig in angepassten Wohn- und Lebensformen liegen.

Demenz – kein gleichbleibendes Zustandsbild

Angehörige und Pflegende erleben demenzkranke Patienten häufig in einem wechselhaften mentalen und emotionalen Zustand. Ursache dafür sind Veränderungen im sich wandelnden Selbsterleben der Betroffenen. Da diesem Selbsterleben durch die Zerstörung von Nervenzellen langsam der Boden entzogen wird, können die Betroffenen ihre Veränderung nicht wahrnehmen. Demenz führt deshalb zu einer völlig anderen Pflege- und Betreuungssituation als bei geistig intakten betagten Menschen, die als autonome Subjekte Entscheidungen treffen können. Menschen mit fortgeschrittener Demenz sind hingegen in existenzieller Weise von ihrer Umgebung abhängig. Für ihre Lebensqualität ist es deshalb entscheidend, Hilfestellungen zu bekommen, die ihnen trotz Demenz eine Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen. Eine wesentliche Hilfestellung dafür ist die bauliche und innenarchitektonische Gestaltung ihres Lebensraums.

Rückblick auf eine Pionierzeit …

Trägerschaften von Alters- und Pflegeheimen sehen sich in der Schweiz seit den frühen 1990er- Jahren mit einer neuen Herausforderung konfrontiert: Sie mussten ihr Angebot, das bisher auf geistig gesunde Menschen ausgerichtet war, auch auf die spezifischen Bedürfnisse einer zunehmenden Anzahl von Demenzpatientinnen ausrichten, demenzgerechte Einrichtungen schaffen und Personal ausbilden. Die Autoren dieses Beitrages haben diese Zeit als ärztliche und neuropsychologische Experten intensiv miterlebt. In den meisten Fällen wurden Demenzabteilungen pionierartig gebaut und eingerichtet, da es erst wenige wissenschaftliche Studien darüber gab, was eine solche Abteilung gegenüber einer herkömmlichen auszeichnete. Zudem mussten sich Politikerinnen, Architekten und Heimleiterinnen über die jeweils notwendigen Infrastrukturen in den Städten und Gemeinden klar werden: Es galt, abzuwägen, ob Demenzabteilungen als spezialisierte Abteilungen in eine bestehende Institution integriert, einer solchen angegliedert oder als Neubauten realisiert werden sollten. Andere Lösungen bestanden in der Umgestaltung beispielsweise von Personalhäusern zu demenzgerechten Wohngruppen, wie sie heute in zahlreichen Gemeinden der Schweiz bestehen.

Erst 2004 erschien in den USA erstmals eine prospektive Studie über Demenzkranke, die randomisiert, also nach dem Zufallsprinzip aus Demenz- und herkömmlichen Abteilungen ausgelesen wurden.1 Die Autoren massen dreimal pro Jahr mithilfe von Tests und Beobachtungsinstrumenten die geistige Leistungsfähigkeit, die Fähigkeiten, den Alltag zu bewältigen, wie z. B. die Körperpflege selbstständig durchzuführen, sowie das Verhalten der Betroffenen. In der Auswertung zeigte sich, dass die geistige Leistungsfähigkeit bei beiden Betreuungsarten gleichermassen abgenommen hatte, dass aber die Bewohnerinnen der spezialisierten Abteilungen in ihren Alltagsaktivitäten erheblich stabiler waren und deutlich weniger kränkende und negative Gefühle – verursacht durch die geistig gesunden Mitbewohner – erlebt hatten als die demenzkranken Bewohner in den gemischten Heimen. Spätere Studien bestätigten diese Resultate und zeigten, dass in reinen Demenzabteilungen erheblich weniger Zwangsmassnahmen durchgeführt und weniger beruhigende Medikamente verabreicht werden mussten. Heute besteht daher wissenschaftlich Übereinstimmung darin, dass die therapeutische Wirkung einer demenzgerechten Einrichtung nicht von gestalterischen Einzelmerkmalen abhängt.

Klein und übersichtlich – Räume für Demenzpatienten

Auch über die wesentlichen baulichen und gestalterischen Eigenschaften einer demenzgerechten Einrichtung besteht weitgehend Einigkeit: Die Wohneinheiten sollten klein und übersichtlich sein. Denn zu viele Bewohnerinnen und zu grosse Einrichtungen führen vermehrt zu Konflikten, Irritationen und Verhaltensstörungen. Daher wird heute empfohlen, für maximal zwölf demenzkranke Bewohner pro Abteilung zu planen. Entsprechend kompakt und übersichtlich sollten die Grundrisse gestaltet werden, im Idealfall als ebenerdige, höchstens eingeschossige Anlagen mit kurzen Korridoren ohne verwirrende Räume, Sackgassen oder tote Winkel. Die Idee von Rundgängen oder Endlosschleifen, auch in Aussenanlagen, wird heute eher kritisch betrachtet, da die oft quälende psychomotorische Unruhe der Bewohnerinnen dadurch noch provoziert werden kann.

Ferner sollte die Grundrissdisposition der eingeschränkten Orientierungsfähigkeit der Betroffenen Rechnung tragen, etwa indem alle Zimmertüren in einen gemeinsamen Aufenthaltsbereich münden. Strukturelle Unterstützung kann zudem durch unverwechselbare und einprägsame Gestaltung der einzelnen Räumlichkeiten erreicht werden, etwa durch die Art der Lichtführung, die Wahl der Bodenbeläge oder die Farbgebung. Ebenso sollte die Architektur – soweit möglich – die Unabhängigkeit der demenzbetroffenen Bewohnerinnen fördern. Komplexe Aufgaben können durch angepasstes Mobiliar vereinfacht werden: etwa durch das offene Aufstellen von Gebrauchsgegenständen wie Kamm und Zahnbürste oder von Spezialschränken, in welchen die Kleider in der Reihenfolge des Anziehens aufbewahrt werden. Beschriftete Schilder werden dagegen kaum registriert und sind nur im Anfangsstadium hilfreich, während Farben die Orientierung viel länger unterstützen können (vgl. S. 32).

Ferner ist die Sicherheit der Bewohner und des Personals ein wichtiges Thema. Hier gilt es, ein sinnvolles Mittelmass zwischen der Bewegungsfreiheit der Betroffenen, die sich durch Weglaufen gefährden können, und deren Würde zu finden. Der Sicherheit dienen die oben erwähnten, ebenerdigen Abteilungen, im Ausbau sind es unter anderem rutschfeste Bodenbeläge, Handläufe, Sicherheitssteckdosen und -schalter sowie Wasseranschlüsse, an denen sich die Bewohnerinnen nicht verbrennen können. Zu den unverzichtbaren Sicherheitsvorkehrungen gehören sowohl die Wahl von Geräten und Bestecken, mit denen man sich nicht verletzen kann, als auch die sichere Aufbewahrung von Medikamenten und Reinigungsmitteln. Und schliesslich dürfen in Haus und Garten keine giftigen Pflanzen wachsen. Reizüberflutung und Reizverarmung der Demenzbetroffenen sollte durch bauliche Vorkehrungen und Einrichtungen vermieden werden. So können zum Beispiel schlecht beleuchtete Räume, unruhige Muster, Spiegelungen, plötzlicher Lärm oder hallige Räume Angst, Unruhe oder Halluzinationen bei den Bewohnern hervorrufen oder verstärken.

Andererseits können Einrichtungen mit Aufforderungscharakter – etwa Wohnküchen mit sichtbar angeordnetem Geschirr und stimulierenden Gerüchen oder Räume mit Musik, Werkbank, Bügelbrett oder Spielzeug der Passivität entgegenwirken und Kompetenzen erhalten. Auch die soziale, kulturelle und nationale Herkunft der Bewohner gilt es bei der Raumgestaltung zu berücksichtigen, wird dadurch doch ihre Identität noch unterstützt. Im fortgeschrittenen Stadium dagegen, bei schwerer und terminaler Demenz, die geprägt sind von umfassender Pflegebedürftigkeit mit Bettlägerigkeit der Betroffenen sowie zunehmender Unfähigkeit, Nahrung und Flüssigkeit aufzunehmen, ist der Fokus ein anderer. Ein speziell für diese letzte Phase gestaltetes, von der Abteilung abgeschirmtes Milieu mit Musik (Klängen), Düften und leisem Sprechen der Betreuenden schützt die Schwerkranken vor Reizüberflutung und Erregung.

Können wir uns eine demenzgerechte Betreuung noch leisten?

In Anbetracht der Tatsache, dass in den letzten zehn Jahren unter dem Mantel der Qualitätssicherung und der Kostentransparenz Managementwerkzeuge in der Pflege Einzug gehalten haben, stellt sich die Frage, inwieweit eine den Bedürfnissen der Betroffenen gerechte Pflege zukünftig noch möglich sein wird. Betreuungsleistungen, die sich zuvor aus einem therapeutischen Selbstverständnis heraus gespeist haben, werden quantifiziert und rationiert («zehn Minuten Zuwendung»); ein Heer von Kontrolleuren hat die Aufgabe, eine von den Kostenträgern der Pflege unterstellte Ineffizienz nachzuweisen. Es wäre für alle Betroffenen jedoch ein katastrophaler Rückschritt, wenn durch die Ökonomisierung der Demenzpflege die Grundsätze einer angepassten, therapeutisch wirksamen Umgebung, wie sie oben skizziert wurden, verloren gingen. Bereits heute gibt es Ansätze einer «digitalen» Demenzpflege mit Einsatz von Foto- und Videofilmen, mit elektronischer Überwachung und GPS-Systemen, es wird gar von programmierten Pflegerobotern fantasiert. Gerade bei demenzkranken Menschen wird jedoch eine simulierte Präsenz niemals die menschlich-pflegerische Zuwendung ersetzen können, die auf die existenzielle Not der Betroffenen reagieren kann.

Anmerkung:

[01] M. A.Reimer et al.: «Special care facility compared with traditional environments for dementia care: a longitudinal study of quality of life.» in: J AM Geriatr Soc 2004, 52(7): 1085–1092

Literatur:

– Christoph Held, Doris Ermini-Fünfschilling, Das demenzgerechte Heim, 2., vollständig überarbeitete Auflage, Basel 2006 (vgl. S. 16)

– Heeg S., Bäuerle K., Heimat für Menschen mit Demenz, Frankfurt, 2008

– G. Marquardt, P. Schmieg: «Demenzfreundliche Architektur. Möglichkeiten zur Unterstützung der räumlichen Orientierung in stationären Altenpflegeeinrichtungen» in: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 05/2009

– Rudolf Welter, Matthias Hürlimann, Katharina Hürlimann-Siebke, Gestaltung von Betreuungseinrichtungen für Menschen mit Demenzerkrankungen, Eigenverlag 2006

– Christoph Held, Wird heute ein guter Tag sein? Erzählungen aus dem Pflegeheim, 2. Auflage, Oberhof 2010 (vgl. S. 16)TEC21, Fr., 2012.09.28

28. September 2012 Christoph Held, Doris Ermini-Fünfschilling