Editorial

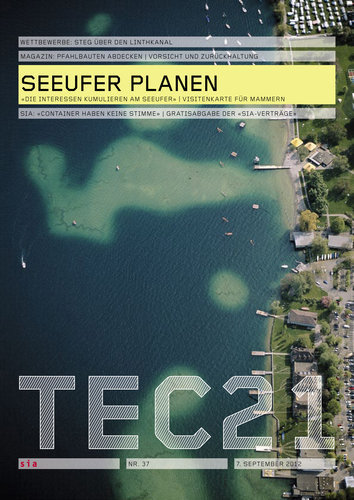

Seeufer sind in einem dicht besiedelten Land wie der Schweiz begehrte Landstriche. Wie das ETH-Studio Basel 2012 im Zusammenhang mit seiner Studie zum Bodensee im Thurgau anmerkte, stellt das südliche Bodenseeufer schweizweit eine verblüffende Ausnahme dar. Es wurde nämlich bisher von einer ungezügelten Siedlungsentwicklung verschont. Als Gegenbeispiel nennen die Autoren der Studie den Zürichsee, der in ihren Augen von einer «gebauten Arena» umfasst wird.

Als engere Uferzone kann man den Grenzbereich zwischen Wasser und Festland betrachten. Aus planerischer Sicht ist es jedoch sinnvoll, den Kreis grösser zu ziehen. Doch Seeuferplanungen, wie sie aktuell am Bodensee im Kanton Thurgau sowie am Zürichsee im Kanton Zürich stattfinden, sind anspruchsvoll. In diesem Heft lassen wir die Raumplaner der Kantone Zürich und Thurgau zu Wort kommen. Sie berichten über ihre Erfahrungen, die sie während der letzten zehn Jahre gemacht haben («Die Interessen kumulieren am Seeufer»).

Im Kanton Zürich hat sich die Regierung vor zehn Jahren zum Ziel gesetzt, eine Vision für den Zürichsee im Jahr 2050 zu erarbeiten. Dabei sollte aufgezeigt werden, wie die Ufer am Zürichsee für Mensch und Natur aufgewertet werden können. Daraus entstanden ist nun ein Leitbild, das bis Ende Jahr durch die Zürcher Baudirektion verabschiedet werden soll. Angesichts der überragenden Bedeutung des Zürichsees als Landschaftselement ist es erstaunlich, dass die Diskussion über dieses Leitbild kaum ein Thema in der Öffentlichkeit ist. Dies ganz im Gegensatz zum Bau des Seeuferwegs, dessen Vervollständigung seit langem im kantonalen Richtplan verankert ist und die Zürcher Politik seit einigen Jahren intensiv beschäftigt.

Im Kanton Thurgau hat man zunächst eine Uferplanung für den Rhein und den Untersee bis Kreuzlingen durchgeführt. In einem nächsten Schritt soll eine gleiche Planung nun auch noch am Thurgauer Bodenseeufer östlich von Kreuzlingen durchgeführt werden. Die öffentlichen Räume am See sind ein wichtiger Aspekt.

In Mammern am Untersee mag genau dies ein Grund für die aufwendige Erneuerung des Landestegs gewesen sein, denn dieser ist faktisch der einzige öffentlich zugängliche Ort am See («Visitenkarte für Mammern»).

Lukas Denzler, Daniela Dietsche

In eigener Sache:

Diese Ausgabe von TEC21 – ebenso wie die zwei nächsten – erscheint in einer erhöhten Auflage. Die drei Hefte werden im Rahmen einer Kooperation an alle Mitglieder des svu – schweizerischer verband der umweltfachleute – verschickt. Wir freuen uns sehr, bei dieser Gelegenheit neue Leserinnen und Leser begrüssen zu dürfen, und wünschen Ihnen gute Lektüre.

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Steg über den Linthkanal

12 MAGAZIN

Pfahlbauten abdecken | Vorsicht und Zurückhaltung | RhB – Bergbahn mit Tradition | SVIN: Awards und Positionspapier

20 «DIE INTERESSEN KUMULIEREN AM SEEUFER»

Lukas Denzler, Daniela Dietsche

Der Nutzungsdruck auf die Schweizer Seen und ihre Ufer nimmt zu. Sollen Konflikte gemildert werden, müssen Kantone und Gemeinden Uferplanungen durchführen.

27 VISITENKARTE FÜR MAMMERN

Daniela Dietsche

Die neue Steganlage zeigt, dass eine sorgfältige Gestaltung von Tiefbauprojekten viel zur Aufwertung des öffentlichen Raums beitragen kann.

32 SIA

«Container haben keine Stimme» | Gratisabgabe der «SIA-Verträge»

37 MESSE

Designers’ Saturday, Langenthal

39 PRODUKTE

Bad: Cosentino | KWC | Kaldewei | Villeroy & Boch

45 IMPRESSUM

46 VERANSTALTUNGEN

«Die interessen kumulieren am Seeufer»

Der Nutzungsdruck auf die Ufer der Schweizer Seen nimmt zu. Am Zürichsee und am Thurgauer Ufer des Bodensees finden gegenwärtig umfassende Planungen statt. Im Gespräch mit TEC21 erläutern die Planer am Zürichsee und am Bodensee, wie sie diese Aufgabe angepackt haben und welche Schwierigkeiten sich dabei stellten.

Das Seeufer weckt als attraktiver Ort nicht nur zahlreiche Begehrlichkeiten; es liegt auch im Schnittpunkt der Zuständigkeiten. Während die Seen unter kantonaler Obhut stehen, ist das angrenzende Land Territorium der Gemeinden. Aus diesem Grund ist bei den Uferplanungen am Bodensee und am Zürichsee der Einbezug der Gemeinden zentral. Anspruchsvoll wird es, wenn ein übergeordnetes Ziel oder gar eine Vision für die Entwicklung an einem See erarbeitet werden soll. Dabei werden nämlich die Grenzen der eingespielten Planungsprozesse wie die kantonalen Richtpläne gesprengt. Am Zürichsee hat man dies gewagt. Das Projekt hiess ursprünglich «Vision Zürichsee 2050». Daraus ist nun das «Leitbild Zürichsee 2050» hervorgegangen, das demnächst durch die Zürcher Baudirektion verabschiedet werden soll. Annähernd zur selben Zeit entscheidet die Thurgauer Regierung über die Uferplanung am Rhein und am Untersee.

TEC21: Die ‹Vision Zürichsee 2050› ist ein Projekt der Zürcher Baudirektion, die Federführung liegt beim Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel). Herr Stutz, können Sie kurz schildern, wie es zu diesem Projekt kam?

Gerhard Stutz (GS): Auslöser waren die divergierenden und zunehmenden Nutzungsansprüche der Bevölkerung. Die Ufer werden immer stärker zugebaut, die Zugänglichkeit zum See ist an manchen Orten nicht gewährleistet, und die naturnahen Bereiche stehen unter Nutzungsdruck. Zudem existiert kein durchgehender Uferweg. Als Erstes wurde eine Zustandserhebung der Ufer vorgenommen. Als ich 2005 zum Awel kam, lag der Synthesebericht zu dieser Erhebung bereits vor. Über die Hälfte der Ufer des Zürcher Teils des Sees sind stark beeinträchtigt oder verbaut. Nur 5 % sind naturnah, und mehr als 90 % des Zürcher Ufers bestehen aus aufgeschüttetem Land. Der Bericht zeigt aber auch, dass bei mehr als der Hälfte der Uferlänge Potenzial für ökologische Aufwertungen besteht.

TEC21: Herr Natrup, Sie beschäftigten sich bereits vor Ihrer Zeit als Zürcher Kantonsplaner mit dem Zürichsee.

Wilhelm Natrup (WN): Ich hatte 2007 als externer Berater ein Mandat zur Unterstützung der Projektleitung der ‹Vision Zürichsee 2050› beim Awel. Das Ziel war es, eine Vision für den Zürichsee zu entwickeln. Dem Synthesebericht lagen viele Analysen zugrunde. Das Problem war, dass man vor lauter Analyse die Richtung nicht mehr sah. Doch die Analyse kann nicht die Vision sein. Unsere Aufgabe war es, zu klären, wie sich der Zürichsee über die nächsten Dekaden entwickeln soll. Neben dem federführenden Awel sind zwei weitere Ämter der Baudirektion involviert: das Amt für Landwirtschaft und Natur und das Amt für Raumentwicklung. Die Planung des Seeuferwegs fällt ausserdem in die Zuständigkeit des Amtes für Verkehr der Volkswirtschaftsdirektion.

TEC21: Herr Dünner, wie präsentiert sich die Ausgangslage am Bodensee? Gab es eine Initialzündung zur aktuellen Uferplanung im Thurgau?

Jürg Thomas Dünner (JD): Es gibt schon sehr lange Planungen am Bodensee. Die erste Rhein- und Seeuferschutzplanung des Kantons Thurgau geht auf das Jahr 1953 zurück. Es folgte eine Erholungs- und Landschaftsschutzplanung in den 1970er-Jahren. Ein Konzept zur Bootsstationierung entstand 1982, dieses ist in den kantonalen Richtplan aufgenommen worden. Die Bootsliegeplätze sind auch Bestandteil der von Deutschland, Österreich und der Schweiz unterzeichneten Vereinbarungen der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB).[1] Vor einigen Jahren gab es Anfragen aus den Gemeinden, die Zahl der Bootsliegeplätze zu erhöhen. Wir lehnten das jeweils ab, die Umweltverbände drohten auch mit Einsprachen. Der Druck war so gross, dass im kantonalen Richtplan 2009 festgehalten wurde, dass am Rhein von Schlatt bis Wagenhausen und am Thurgauer Untersee von Eschenz bis Tägerwilen eine Uferplanung zu erarbeiten sei.

TEC21: Kann dies als Start einer umfassenden Uferplanung im Thurgau gesehen werden?

JD: Es war sicher der Beginn der gegenwärtigen Uferplanung. Bezüglich Ökologie konnten wir auf die Uferbewertung zurückgreifen, die die IGKB 2006 durchgeführt hatte. Das Problem bei solchen Planungen ist oft, dass die Menschen befürchten, man wolle ihnen den See wegnehmen. Schnell entsteht die Angst, dass vieles nicht mehr erlaubt ist und der Region eine Käseglocke übergestülpt wird. Beim Untersee und am Rhein konnten wir nun eine Planung durchführen und gleichzeitig testen, ob unsere Planungsmethode funktioniert, um diese später auch am Obersee anzuwenden (vgl. Kasten S. 24).

TEC21: Was sind die spezifischen Herausforderungen bei Seeuferplanungen?

WN: Grundsätzlich geht man vor wie bei anderen Planungen. Die Empfindlichkeiten und

Besonderheiten sind an Seen einfach akzentuierter als in anderen Teilräumen. Zudem gibt es sehr viele Begehrlichkeiten, vor allem für Erholung und Freizeit. Doch Seeufer sind sensible Lebensräume, und wir haben die Aufgabe, sie zu schützen und zu entwickeln. In den letzten 15 Jahren ist die Einwohnerzahl des Kantons Zürich um 200 000 Personen gestiegen. Der Nutzungsdruck auf die Seen als Freizeitraum hat daher massiv zugenommen. Eine wichtige Frage war deshalb, wo noch Spielräume für eine Nutzungsintensivierung vorhanden sind. Doch das muss mit Augenmass erfolgen. Niemand möchte das Eventzentrum am Zürichsee werden. Aber die Gemeinden wollen das Seeufer für die eigene Bevölkerung attraktiv gestalten und nutzbar machen. Am Ufer bestehen auch Eigentumsrechte; es stellt sich die Frage, für wen der See eigentlich da ist: für die Leute, die am See wohnen, oder für diejenigen, die ihre Freizeit am See verbringen? Die Interessen kumulieren am Seeufer.

GS: Es reicht nicht, nur den Uferbereich anzuschauen. Man muss den See gesamtheitlich betrachten. Die Leute zieht es ans Wasser. Es gibt divergierende Meinungen in der Bevölkerung zur Nutzung des Sees, und auch innerhalb der Verwaltung mussten wir eine gemeinsame Haltung entwickeln.

JD: Mir fällt der Begriff der Allmende ein. Der See und das Ufer gehören allen ein bisschen. Deshalb braucht es Regeln für die Nutzung, die unter anderem auch international in Staatsverträgen oder dem Bodensee-Leitbild festgelegt sind. Mit divergierenden Ansichten innerhalb der Verwaltung sind wir auch im Thurgau konfrontiert, das ist nichts Aussergewöhnliches. Weiter waren die Aktualität und die Qualität der Grundlagen für die Planung sehr unterschiedlich. Am Bodensee gab es beispielsweise viele Grundlagen im Bereich Naturschutz oder Renaturierungen, während sie in anderen Fachgebieten wie etwa dem Denkmalschutz eher rudimentär waren.

TEC21: Wie funktioniert am Bodensee die Zusammenarbeit mit Deutschland?

JD: Bis jetzt ist es noch nicht gelungen, politisch wirklich grenzüberschreitend zu planen. Auf fachlicher Ebene gibt es hingegen Absprachen und einen engen Austausch. Wichtig sind uns auch die Nachbarkantone St. Gallen und Schaffhausen mit der Gemeinde Stein am Rhein, die mitten im Planungsperimeter liegt.

TEC21: Arbeitet man am Zürichsee mit den Kantonen Schwyz und St. Gallen zusammen?

GS: In den 1990er-Jahren hatte man beschlossen, die Zahl der Bootsplätze nicht mehr zu erhöhen. Das ist eine der wenigen interkantonalen Vereinbarungen. Das wurde nun wieder diskutiert; man war sich aber schnell einig, dass man daran festhalten will. Bei der Seeregulierung wurde hingegen entschieden, dass das Reglement, das seit mehr als 70 Jahren in Kraft ist, überprüft werden soll. Eventuell ist eine Anpassung aufgrund neuer Erkenntnisse aus den Hochwasserereignissen der letzten Jahre oder aus der Ökologie sinnvoll.

TEC21: Wie waren die Naturschutzvertreter bei den Uferplanungen involviert?

GS: In Zürich war die kantonale Fachstelle für Naturschutz beim ganzen Prozess dabei.

JD: Im Kanton Thurgau erfolgte die erste Planungsphase ebenfalls verwaltungsintern. Nach der Grobplanung bildeten wir eine externe Begleitgruppe, in der die Organisationen mit Verbandsbeschwerderecht im Thurgau, aber auch Thurgau Tourismus vertreten waren.

TEC21: Welche Rolle spielen die Gemeinden?

JD: Die Gemeinden am Rhein und am Untersee sind für uns sehr wichtige Partner. Wir haben sie schon am Anfang beigezogen und gefragt, ob sie einer solchen gemeindeüberschreitenden Uferplanung zustimmen, da die Planungshoheit für die Nutzungsplanung im Thurgau bei den Gemeinden liegt. Diese gaben uns das ‹Gut zur Planung›. Da uns damals die Überarbeitung des kantonalen Richtplans stark beanspruchte, vergaben wir die Entwicklung einer Planungsmethodik an ein externes Planungsbüro (vgl. Kasten S. 24).

WN: Wir präsentierten die Ergebnisse der Vision Zürichsee 2050 zuerst den beiden Planungsregionen am linken und rechten Zürichseeufer (vgl. Kasten links). 2010 führten wir mit Vertretern der Seegemeinden mehrere Workshops zu den vorläufigen Ergebnissen durch. Gleichzeitig wurden zwei kantonale Initiativen für einen durchgehenden Seeuferweg lanciert; diese politische Ausgangslage hat für uns die Gespräche mit den Gemeinden nicht einfacher gemacht. Bereits bei der Diskussion des Verkehrsrichtplans 2007 war der Seeuferweg eines der schwierigeren Geschäfte (vgl. Kasten S. 26). Bei der Richtplanrevision 2009, bei der unter anderem auch die Gewässer behandelt wurden, kam das Thema wieder hoch und wurde im Kantonsrat intensiv diskutiert. Als wir 2010 die Vision beziehungsweise das Leitbild, wie es nun heisst, mit den Gemeinden diskutierten, hatten diese das Gefühl, wir wollten das direkt in den Richtplan übernehmen. Doch das war nicht die Idee. Kurz gesagt: Es war nicht einfach, die Gemeinden ins Boot zu holen. Wir betonten, dass sie ihre Wünsche möglichst frei äussern sollten. Denn wenn es um langfristige Entscheidungen geht, müssen wir unterscheiden zwischen dem, was heute von den Gesetzen her möglich ist, und dem, was langfristig erwünscht ist. Wenn man von Vision redet, muss es möglich sein, über den heutigen Horizont hinauszudenken.

TEC21: In bestimmten Bereichen scheint der Spielraum tatsächlich begrenzt. So sind etwa Flachmoore durch die Bundesverfassung geschützt, und das Eidgenössische Natur- und Heimatschutzgesetz verbietet es, Ufervegetation zu roden oder zu überschütten.

WN: Wenn Bundesrecht tangiert wird, ist es immer schwierig. Wenn wir aber einen politischen Auftrag haben, lassen sich grundsätzlich auch die normativen Grundlagen anpassen. So wären heute etwa Inselschüttungen in Flachuferbereichen zur Erholung, aber auch für die Ökologie durchaus denkbar. Dafür wären aber die gesetzlichen Bestimmungen anzupassen.

TEC21: Aus der Vision wurde das Leitbild Zürichsee 2050. Was ist der aktuelle Stand?

GS: Wir haben einen Grundlagenbericht verfasst und Massnahmen formuliert, gegliedert in die Bereiche Wohnen und Arbeiten, Ökologie und Erholung. Das Ergebnis haben wir dem Regierungsrat präsentiert, und dieser hat im Frühling einer Vernehmlassung bei den betroffenen Gemeinden zugestimmt. Bis Ende August 2012 werden die Eingaben ausgewertet und anschliessend mit den Vertretern der Regionen besprochen. Bis Ende Jahr ist die Verabschiedung des Leitbildes durch die Baudirektion geplant.

TEC21: Herr Natrup, können Sie kurz die Bedeutung dieses Leitbildes erläutern?

WN: Wichtig ist Folgendes: Das Leitbild hat keine eigenständige Verbindlichkeit. Wenn wir etwas daraus rechtlich verankern wollen, dann braucht es eine Festlegung im kantonalen Richtplan. Für die Erholung haben wir im Kanton Zürich die regionalen Richtpläne, diese müssen dann die Regionen umsetzen. Freihalte- oder Erholungszonen sind auch in der Nutzungsplanung der Gemeinden festzulegen. Die Herausforderung besteht darin, die Planungsträger, also die Regierung und die Gemeinden, zu überzeugen, die Inhalte in ihren Planungsinstrumenten umzusetzen. Wir haben das Leitbild als Entscheidungsgrundlage erarbeitet, als Grundlage auch für den Diskurs mit den Planungsträgern – sowohl mit dem Parlament, denn dieses setzt den Richtplan letztlich fest, als auch mit den Regionen, weil diese in ihren Delegiertenversammlungen den regionalen Richtplan beschliessen müssen.

TEC21: Das Leitbild hat also keinen eigenen rechtlichen Stellenwert?

WN: Es kommt immer wieder vor, dass wir übergreifende Konzepte erarbeiten, die keine Rechtsverbindlichkeit haben und nicht den herkömmlichen Planungsinstrumenten zugeordnet werden können. Wir stecken in einem Dilemma, denn das Seeufer betrifft mehrere Planungsstufen: die kantonalen und regionalen Richtpläne sowie die Nutzungspläne der

Gemeinden. Manches betrifft uns als Bewilligungsbehörde, zum Beispiel die Fischerei oder der Wasserbau, aber auch das Konzessionsland mit den Bauten am Seeufer. Das Leitbild

ist ein Orientierungsrahmen und dient als Richtschnur für die internen Fachstellen der Verwaltung.

TEC21: Die Zürichseeplanung sprengt offensichtlich den Rahmen der konventionellen Planungsinstrumente.

WN: Ein einzelnes Instrument reicht eben nicht, vielmehr muss ein konsistentes, koordiniertes Verwaltungshandeln daraus erfolgen, und zwar auf allen Hierarchiestufen, vom Kanton über die Regionen und Gemeinden bis zur kantonalen Verwaltung, der bei Gewässern in vielen Fällen zuständigen Bewilligungsbehörde. Wir sehen das Leitbild nicht als statisches Instrument. Es ist wichtig, das grosse Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Was macht eigentlich den Reiz des Sees, der ja längst nicht mehr naturnah ist, aus? Es ist der Wechsel von attraktiven Landschaftsräumen, von Siedlungen, naturnahen Bereichen und ehemaligen industriellen Nutzungen.

TEC21: In der gegenwärtigen Diskussion am Zürichsee schlägt insbesondere der Seeuferweg hohe Wellen.

WN: Der Seeuferweg ist im Richtplan enthalten. Es geht dabei nicht darum, den Weg überall direkt am See zu führen. Wichtig ist aus unserer Sicht vor allem die Zugänglichkeit zum See an attraktiven Orten, ohne dass alles zugeparkt ist. Unser Ziel ist ein attraktiver Weg, der aber die bestehenden Eigentumsrechte respektiert. Auch die Erfordernisse des Naturschutzes sind zu beachten.

JD: Am Bodensee haben wir ähnliche Herausforderungen wie Herr Natrup sie schildert. Es gibt historisch gewachsene Eigentumsverhältnisse und Strukturen wie in Berlingen oder Steckborn, wo der Weg jeweils durch eine attraktive Altstadt führt. Beim Langsamverkehr sind wir vor allem damit konfrontiert, dass es heute nicht mehr reicht, ein 2 m breites Trassee zu bauen. Die Bedürfnisse der Fahrradfahrerinnen, Skater, Eltern mit Kinderwagen und Wanderer unterscheiden sich. Beispielsweise muss ein Skaterweg asphaltiert sein, ein Wanderweg sollte hingegen möglichst keinen Hartbelag aufweisen. Hinzu kommt, dass am Untersee der zur Verfügung stehende Raum durch den stellenweise bis ans Ufer reichenden und steil abfallenden Seerücken knapp ist.

TEC21: Im Zusammenhang mit dem Seeuferweg am Zürichsee fällt immer auch das Stichwort Konzessionsland.

GS: Konzessionsland sind Seeaufschüttungen. Diese erfolgten vor allem im 19. Jahrhundert. Der Bahnhof Tiefenbrunnen in Zürich ist ein gutes Beispiel. Das war früher eine Bucht; heute befindet sich der Bahnhof auf aufgeschüttetem Land. Das Material dafür stammte aus dem Riesbachtunnel. Auch der Bahnhof Horgen befindet sich auf aufgeschüttetem Gebiet. Für den Bau der Seeuferlinie benötigte man Land, gewann es, indem man überschüssiges Material in den See schüttete. Die Transportwege waren kurz, und man konnte die Besitzer, die Land hergeben mussten, so entschädigen. Doch das Land am See war lange Zeit nicht beliebt.

TEC21: Damals hat der Kanton die ehemalige Uferlinie festgehalten. Die rechtlichen Verhältnisse zwischen dieser und dem heutigen Seeufer sind höchst komplex.

GS: Das stimmt. Es gibt Kreise, die bezweifeln, ob das Konzessionsland überhaupt ins Eigentum der heutigen Nutzer übergegangen ist. Gemäss einer von uns in Auftrag gegebenen Rechtsstudie ist dieses Land jedoch Eigentum der heutigen Nutzer, allerdings mit gewissen Eigentumsvorbehalten. Der Kanton kann also mitreden, wenn etwas neu gebaut wird, er ist aber nicht Eigentümer dieses Landes. Auch wenn es Konzessionsland heisst, bezahlen die Nutzer keine jährlichen Konzessionsgebühren. Die Erstnutzer haben vor vielen Jahren einen bescheidenen Kaufpreis entrichtet.

TEC21: Der Zürcher Heimatschutz wehrt sich gegen diese Auslegung.

WN: Wir sind der Meinung, dass diese Frage geklärt ist. Aber es wird sicher weitere Diskussionen geben.

GS: Es gibt noch keinen Entscheid des Bundesgerichtes in dieser Sache und damit keine absolute Rechtssicherheit. Wir sind aber überzeugt, dass unsere Auffassung durch das Bundesgericht gestützt wird.

TEC21: Sollte der See nicht grundsätzlich öffentlich zugänglich sein?

WN: Politisch kommt diese Forderung, weil der Zürichsee in bestimmten Abschnitten wenig zugänglich ist. Wir haben ganze Siedlungen, die man umgehen muss. Es stellt sich die Frage, wie sich das verbessern lässt. Eigentum hat in der Schweiz einen hohen Stellenwert.

JD: Im Zivilgesetzbuch ist festgehalten, dass der Wald öffentlich zugänglich sein muss.

Bei den Seeufern gibt es keine analoge Bestimmung. Im Kanton Thurgau gibt es aber ein Gesetz, aufgrund dessen der Kanton und die Gemeinden im öffentlichen Interesse die

Zugänglichkeit der Ufer und den Bau von Uferwegen fördern können. Mit nur sieben Paragrafen handelt es sich um das kürzeste Thurgauer Gesetz. Die Finanzierung erfolgt über einen Fonds, der mit insgesamt 5 Mio. Franken gut dotiert ist. Mit diesen Mitteln kann der Kanton bei Bedarf Ufergrundstücke erwerben.

TEC21: Müssen Sie sich im Thurgau auch mit aufgeschüttetem Konzessionsland auseinandersetzen?

JD: Nein. Aufschüttungen gab es zwar, aber bei diesen Flächen ist die Eigentumsfrage geklärt. Wir haben am Bodensee eine etwas andere Ausgangslage als am Zürichsee: Die Besiedlung ist hier wesentlich weniger dicht und der Nutzungsdruck noch nicht ganz so gross. Zum Glück hat man bereits 1986 im ersten kantonalen Richtplan sogenannte Siedlungsbegrenzungslinien ausgeschieden, die einen gewissen Schutz für Grün- und Naturräume direkt am See bieten. So sind die Ufer zu einem wesentlichen Teil noch unbebaut, was in der soeben erschienen Broschüre des ETH-Studios Basel im Auftrag des Think Tank Thurgau[2] denn auch als Besonderheit für eine schweizerische Seenlandschaft bezeichnet wird.

TEC21: Im Thurgau erfolgte im Herbst 2011 die Bekanntmachung der Uferplanung.

Wie waren die Reaktionen?

JD: Insgesamt gingen in den elf Gemeinden 70 Eingaben ein, was unseren Erwartungen entsprach. Ein Drittel waren positive Reaktionen. Einige Hinweise führten zu Anpassungen der Planung. Der nächste Schritt ist, dass der Regierungsrat diese Planung zustimmend als Grundlage verabschiedet. Ich denke, wir haben ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Ansprüchen gefunden. Die heutige Uferplanung hat Grundlagencharakter, die Verbindlichkeit ist noch gering. In den nächsten zwei Jahren werden wir eine ähnliche Planung auch am Obersee von Kreuzlingen bis Horn durchführen, und dann gilt es, die wesentlichen Aussagen in den kantonalen Richtplan zu überführen. Anschliessend erfolgt die Umsetzung auf kommunaler Ebene.

TEC21: Wo stehen wir bei der Seeuferplanung in zehn Jahren?

JD: Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren die Eckpunkte der Uferplanung am Untersee, am Rhein und am Obersee im kantonalen Richtplan verankert und bereits einen ansehnlichen Teil der vorgesehenen Massnahmen umgesetzt haben. Ich bin zuversichtlich, weil die Uferplanung nicht nur einschränkt, sondern den Gemeinden auch Möglichkeiten aufzeigt, die sie für ihre touristische und wirtschaftliche Entwicklung nutzen können.

WN: Wir haben auf beiden Seeseiten und in der Stadt Zürich regionale Richtpläne, in denen wesentliche Ziele aus dem Leitbild bestätigt und zum Teil auch schon umgesetzt sind.

Und wir sind so mutig, dass wir über Dinge diskutieren, über die wir heute noch nicht reden, zum Beispiel über grosse Events am Zürichsee. Ich wünsche mir, dass wir auch einmal neue Wege ausprobieren.

GS: In zehn Jahren werden wir das Reglement zur Regulierung des Zürichsees überprüft und allenfalls angepasst haben. Wie es mit der strittigen Frage des Konzessionslandes weitergeht und ob wir bald schon mehr Rechtssicherheit haben werden, weiss ich nicht.

Die ehemalige Seeuferlinie ist eine imaginäre Linie, die zum Teil vor mehr als 100 Jahren festgelegt worden ist. Es stellt sich die Frage, ob diese nun 100 weitere Jahre bestehen bleiben soll. Vielleicht sollten wir hier neue Lösungen suchen.

Anmerkungen:

[01] Informationen zur Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB):

www.igkb.de; 2008 hat die Internationale Bodenseekonferenz (IBK) ein übergeordnetes Leitbild für die Entwicklung des Bodenseeraums verabschiedet: www.bodenseekonferenz.org/leitbild

[02] ETH-Studio Basel, Institut Stadt der Gegenwart: Südliches Bodenseeufer – Projekt für eine urbanisierte Kulturlandschaft. gta Verlag. 2012TEC21, Fr., 2012.09.07

07. September 2012 Lukas Denzler, Daniela Dietsche