Editorial

Der Baustoff Holz erlebt unter dem Gebot der Nachhaltigkeit eine Renaissance, die ihn mitten in die Städte trägt. Von dort ist er – bis auf wenige Ausnahmen für Bedarfsbauten – lange verbannt geblieben. Mit gutem Grund: Im alten Bern wurden im Jahr 1405 bei einem Brand mehr als 600 Häuser zerstört. Neue Technik, hybride Konstruktionsweisen und neue Typologien haben das Brandrisiko nun fast auf dasjenige des Massivbaus gesenkt; Holz ist in städtischer Dichte ein brauchbarer Baustoff geworden. In diesem Heft fragen wir nicht nach den konstruktiven und technischen Möglichkeiten des Bauens mit Holz. Uns interessiert vielmehr, welches Potenzial Holz oder die daraus gefertigten Produkte für den architektonischen Ausdruck im städtischen Kontext besitzen.

Viele städtische Bauten, die ganz oder teilweise in Holz konstruiert wurden, präsentieren sich verputzt, ganz im Geiste der «steinernen» Stadt. Diese Manier folgt aber letztlich genauso einem unhinterfragten Stereotyp wie «ländliches», tektonisches Bauen mit Holz. Sowenig wie Holz mit Natur gleichzusetzen ist, sowenig ist Verputz nur mineralisch – beide Materialien verkörpern den Wunsch nach Authentizität nicht von sich aus. Einfache Dichotomien helfen daher nicht weiter. Gerade Holz ist heute ein Rohstoff, der fast beliebig form- und anpassbar ist. Ebenso ist auch das «Städtische» bestimmt durch Widersprüchlichkeit, Mehrfachkodierung und – es darf gesagt sein – auch durch eine Feier des Scheins. So ist es eine spannende Aufgabe, Bauten in Holz für die Stadt zu planen und sich auf die Widersprüchlichkeiten im Umgang mit dem Material einzulassen. Auch wenn Holzkonstruktionen in der Stadt vor Brand geschützt werden müssen, eröffnen sie dennoch konstruktive Möglichkeiten zu einem von der Tektonik bestimmten Erscheinungsbild. Und die dekorative Verwendung von Holz an Fassaden wie Innenräumen verspricht Poesie und eine urbane Kultur, wie man sie von grossen Städten wie Paris, London oder Madrid her kennt und schätzt.

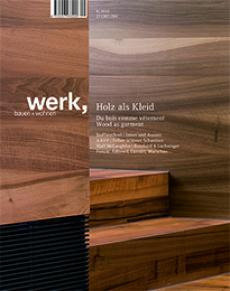

Im vorliegenden Heft fragen wir nach dem nicht immer offensichtlichen Band, das die innere Beschaffenheit des Holzes und der aus ihm gewonnenen Produkte mit der äusseren Wirkung in Übereinstimmung bringt. Zwei Essays und die vier vorgestellten Bauten zeigen auf, dass Holz seine jeweilige Bedeutung als Werkstoff erst durch den Fertigungsprozess und seine Stellung im Gefüge des Bauwerks erhält und dass es im Inneren des Gebäudes mit der Konstruktion eine Verbindung eingeht, die verschiedene Atmosphären zu erzeugen vermag. In diesem Sinn darf «Holz» als ein kleidsamer, genuin städtischer Baustoff angesehen werden, der zur Differenzierung städtischer Kultur beiträgt und diese stärkt – ob im urbanen Zentrum, in der Vorstadt oder in der offenen Landschaft.