Editorial

Als das Walliser Kantonsparlament am 27. September 2000 die allgemeinen Ziele und Grundsätze zur dritten Rhonekorrektion genehmigt hatte, dauerte es gerade mal zwei Wochen, bis eines der schlimmsten Hochwasser der jüngeren Zeit das Rhonetal heimsuchte. Damit war offensichtlich, dass nach der ersten und zweiten Rhonekorrektion ein drittes Projekt unausweichlich würde.

Von den rund 13 000 Hektaren überschwemmungsgefährdeten Flächen in den Kantonen Wallis und Waadt liegen rund 30 Prozent im Siedlungsgebiet. Industriegebiete wie das in Visp zeichnen sich durch ein besonders hohes Schadenpotenzial aus. So ist es nachvollziehbar, dass die Arbeiten zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in diesem prioritären Abschnitt bereits vor drei Jahren begonnen haben.

Noch nicht genehmigt ist hingegen das «Generelle Projekt», das die flussbaulichen Massnahmen der dritten Rhonekorrektion auf der Länge des ganzen Flusslaufes beschreibt. Seit 2008 liegt ein Vorschlag des Kantons Wallis auf dem Tisch. Auf der Basis von umfangreichen Studien präsentierten die Verantwortlichen eine ausgewogene Lösung, die mehr Sicherheit bringt, aber auch die Gestaltung eines natürlicheren und ökologischeren Gewässers ermöglicht («Die Rhoneebene schützen»). Doch diese Lösung erfordert mehr Raum für die Rhone. Der Widerstand, der insbesondere aus der Landwirtschaft und aus betroffenen Gemeinden kam, war so stark, dass die Walliser Regierung eine unabhängige Kommission einsetzte, die zurzeit das vorgeschlagene Konzept überprüft. Viel hängt nun von der Beurteilung dieser Kommission ab.

Bei solch grossen Flussprojekten werden die Chancen für die Aufwertung der Lebensräume noch viel zu wenig beachtet. Mit bescheidenen Aufweitungen an den Stellen, wo Seitengewässer in den Hauptfluss einmünden, lässt sich die ökologische Situation verbessern («Einmündungen ökologisch aufwerten»). Ein eindrückliches Beispiel ist auch das Projekt «Sion-sur-Rhône».

Architekturstudierende der ETH Zürich haben für Sion eine Vision entworfen, die das Rhoneufer viel stärker als bisher in die Stadtentwicklung einbezieht. Über den kühnen Vorschlag einer neuen Flussinsel lohnt es sich nachzudenken («Mit einer Insel ein neues Zentrum schaffen»).

Es wäre eine einmalige Chance, wenn die Walliser ihren Fluss, vor dem sie sich seit Jahrhunderten fürchten, mit neuen Augen sehen könnten. Entscheidet man sich im Wallis für einen neuen Umgang mit der Rhone, so könnte dies – zusammen mit den guten Beispielen beim Linthkanal und an der Thur – zu einem Vorbild werden für das anlaufende Hochwasserschutzprojekt am Alpenrhein zwischen Sargans und dem Bodensee. Und es könnte wegweisend sein für sämtliche Gewässerrenaturierungen, die in der Schweiz in den kommenden Jahrzehnten an die Hand genommen werden.

Lukas Denzler

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Verbraucherschutzamt in Steinhausen

8 MAGAZIN

Adäquat weitergebaut

14 DIE RHONEEBENE SCHÜTZEN

Lukas Denzler

Die Bauarbeiten für die dritte Rhonekorrektion werden 30 Jahre dauern und damit eine ganze Generation beschäftigen. In einzelnen Abschnitten wird bereits gebaut, das ganze Projekt ist aber noch nicht genehmigt.

21 «MIT EINER INSEL EIN NEUES ZENTRUM SCHAFFEN»

Lukas Denzler

In Sion werden die Rhoneufer als öffentlicher Raum nur wenig genutzt. Christophe Girot, Professor für Landschaftsarchitektur an der ETH Zürich, berichtet über ein visionäres Projekt für die Walliser Hauptstadt.

26 EINMÜNDUNGEN ÖKOLOGISCH AUFWERTEN

Anton Schleiss, Marcelo Leite Ribeiro

Mit relativ wenig Aufwand lassen sich die Mündungsbereiche von Zuflüssen in die Hauptgewässer ökologisch aufwerten und damit die Vernetzung der Lebensräume verbessern.

29 SIA

Sitzung der ZOK | Unternehmensführung für Planer | Stagnation auf hohem Niveau

32 FIRMEN

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

Die Rhoneebene schützen

Die dritte Rhonekorrektion dauert voraussichtlich 30 Jahre und wird damit eine ganze Generation beschäftigen. Die Vorschläge der Kantone Wallis und Waadt liegen auf dem Tisch. Im Unterschied zu den früheren Korrektionen wird dieses Mal Land benötigt – keine leichte Aufgabe in einer grösstenteils bebauten Ebene. Die Verantwortlichen im Wallis hoffen, dass eine unabhängige Kommission den gewählten Ansatz einer Kombination von Flussaufweitungen, Sohlenabsenkungen und Dammverstärkungen gutheissen wird.

Flussläufe prägen nicht nur Landschaften. Sie prägen auch Gesellschaften. Besonders eindrücklich ist die Beziehung zwischen Fluss und Mensch im Schweizer Rhonetal. Im trockenen Wallis spendete die Rhone von jeher lebenswichtiges Wasser zur Bewässerung der Kulturen. Ihre Hochwasser, die immer wieder Verwüstung und Leid brachten, werden jedoch bis heute gefürchtet. Von den zahlreichen Überschwemmungen der Neuzeit gelten jene von 1640, 1740, 1778, 1846 und 1860 als ausserordentlich schwer.[1]

Obwohl die Rhone vom Rhonegletscher bis zum Genfersee den ganzen Kanton durchfliesst, der Fluss also zum Wallis gehört wie die Suonen und der Fendant, scheint die Walliser Bevölkerung ein distanziertes Verhältnis zu «ihrem» Fluss zu haben. So sagte vor zehn Jahren die bei Martigny aufgewachsene Schriftstellerin Noëlle Revaz: «Wenn ich an die Rhone denke, habe ich ihre matte, zementblaue Farbe vor Augen. Sie erscheint so undurchsichtig. Ich frage mich immer noch, ob es in diesem trüben Wasser überhaupt einen Lebensraum für Fische geben kann. Ich habe nie meine Füsse darin gebadet, das Rhonewasser nie angerührt. Die Rhone ist nicht schiffbar, sie bleibt ungezähmt und niemand geht in ihr baden. Sie verfügt über gewaltige Kräfte und verschlingt alle Gegenstände und Lebewesen.»[2]

Erste und zweite Rhonekorrektion

Bis zu den ersten grösseren flussbaulichen Eingriffen im 19. Jahrhundert war eine intensive Nutzung in grossen Teilen der Rhoneebene kaum möglich. 1803 wurde der Kanton Waadt gegründet, 1815 trat das Wallis der Eidgenossenschaft bei. Eine neue Epoche begann und damit auch eine zunehmende Nutzung des Haupttales: Die Siedlungen dehnten sich aus, Strassen, Eisenbahnlinien und Brücken wurden gebaut. Damit erhielt der Hochwasserschutz eine grössere Bedeutung. 1860 ereigneten sich verheerende Überschwemmungen, die Forderung nach einer Gesamtkorrektion mit finanzieller Unterstützung des Bundes wurde immer lauter. Noch im selben Jahr gelangte die Walliser Regierung mit einem entsprechenden Gesuch an den Bundesrat. Bereits 1863 bewilligte das eidgenössische Parlament die Bundesbeiträge und legte diese auf einen Drittel der Gesamtkosten fest.[1]

Das Konzept der ersten Rhonekorrektion (1863–1894) beinhaltete zwei parallel verlaufende, aufgeschüttete Dämme, die dem Fluss ein neues Bett und teilweise auch einen neuen Verlauf vorgaben. Die Schutzvorkehrungen waren zumindest in der ersten Phase erfolgreich. Doch in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ereigneten sich erneut Überschwemmungen, die das Vertrauen in das Schutzsystem der ersten Korrektion ins Wanken brachten. So nahm man eine zweite Rhonekorrektion in Angriff (1930–1960). Dabei wurden die Dämme erhöht und der Flussquerschnitt angepasst.[1]

Aber auch diese Massnahmen waren nicht für die Ewigkeit angelegt. Nach 40 Jahren ohne bedeutende Hochwasser schreckten ab 1987 wieder mehrere Ereignisse die Walliser Bevölkerung auf. Das Hochwasser im Jahr 2000 überschwemmte rund 1000 ha Land; es kam auch zu Dammbrüchen. Hydrologische Studien zeigten, dass es sich bei diesem Hochwasser nicht einmal um ein Ereignis handelte, wie es alle 100 Jahre auftreten dürfte.

Umfangreiche Abklärungen durch den Kanton Wallis ergaben, dass die Rhoneebene in den meisten Abschnitten gegenwärtig nicht vor einem Jahrhunderthochwasser geschützt ist. Zur mangelnden Abflusskapazität kommt ein sehr kritischer Zustand der Dämme. Zwischen Brig und Genfersee ist die Hälfte der Dämme so instabil, dass sie durch innere Erosion und Grundbruch gefährdet sind. Ein Dammbruch ist also auch ohne Überströmen der Dammkrone möglich. Der schlechte Zustand ist eine Folge davon, dass die heutigen Dämme der zweiten Korrektion auf den alten Dammkernen der ersten Korrektion errichtet wurden.

13000 Hektaren Land in der Gefahrenzone

Heute ist eine Fläche von über 13 000 ha und damit ein grosser Teil der Rhoneebene hochwassergefährdet. Rund 100.000 Menschen leben im bedrohten Gebiet. Die Schäden eines Hochwassers könnten sich auf mehr als 10 Mrd. Fr. belaufen. Rund 60 % der potenziellen Schäden entfallen auf die grossen Industriekomplexe wie etwa die Lonza in Visp. Folgerichtig wurde die Verbesserung der Sicherheit in Visp als prioritäre Massnahme eingestuft; die Bauarbeiten begannen im Januar 2009 (vgl. Kasten).

Die Gesamtkosten der dritten Rhonekorrektion werden auf 1.6 Mrd. Fr. geschätzt. Wie bei den beiden Korrektionen im 19. und 20. Jahrhundert rechnen die Verantwortlichen mit einer Bauzeit von rund 30 Jahren. Vor diesem zeitlichen Horizont wird auch klar, weshalb immer wieder von einer Jahrhundertbaustelle die Rede ist. Doch im Unterschied zu ihren Vorläufern wird dieses Mal grosser Wert auf ein «ausbaubares» Konzept gelegt. Er hoffe sehr, dass keine vierte Korrektion nötig sein werde, sagt Tony Arborino, der beim Kanton Wallis als Gesamtprojektleiter für die dritte Rhonekorrektion zuständig ist. «Erweisen sich irgendwann weiter gehende Massnahmen als unumgänglich, so sollen spätere Generationen auf der dritten Korrektion aufbauen können», hofft Arborino und denkt dabei insbesondere an den Klimawandel, der uns eventuell auch Änderungen bei den Niederschlägen und eine Zunahme der Extremereignisse mit bisher undenkbaren Abflussmengen bescheren wird.

Unzählige Studien

Mit dem am 1. Januar 1993 in Kraft getretenen Bundesgesetz über den Wasserbau wurde in der Schweiz ein Wandel im Hochwasserschutz eingeleitet.[3] So ist bei Hochwasserschutzprojekten neben dem eigentlichen Schutz vor Hochwasser immer auch ökologischen und sozioökonomischen Aspekten Rechnung zu tragen. Diese drei Hauptziele liegen denn auch dem Konzept der dritten Rhonekorrektion zugrunde. Die Schutzziele sowie der für die Rhone benötigte Freiraum sind im kantonalen Sachplan «Rhonekorrektion» festgelegt, der im Juni 2006 durch den Staatsrat verabschiedet wurde.[4] Bei der Sicherheit wird als Ziel angestrebt, die ganze Ebene vor einem Hochwasser mit einer 100-jährigen Wiederkehrperiode zu schützen. Für das Siedlungsgebiet gelten deutlich strengere Schutzanforderungen (Extremhochwasser). Das Generelle Projekt beschreibt die technische Umsetzung sowie die flussbaulichen Massnahmen für den ganzen Flusslauf.[5] «Unsere Vorschläge sind das Ergebnis von unzähligen Studien der letzten 20 Jahre», sagt Tony Arborino. Eingehend studiert habe man auch die Variante einer Absenkung der Flusssohle, um so die Abflusskapazität zu vergrössern. Von einer systematischen Sohlenabsenkung wäre aber auch der Grundwasserspiegel betroffen. Eine generelle Erhöhung der Dämme kommt ebenfalls nicht infrage, da dies die Anforderungen an die Sicherheit und an ein modernes Risikomanagement nicht erfüllt, denn ein Dammbruch hätte katastrophale Folgen. «Schlussendlich mussten wir erkennen, dass wir die Ziele ohne Flussaufweitungen nicht erreichen können», erklärt Arborino.

Eine Perlenkette fürs Wallis

Konkret vorgeschlagen wird nun eine Kombination aus Flussaufweitungen, Sohlenabsenkungen und Dammverstärkungen. Für eine optimale Sicherheit müsste die aktuelle Flussbreite von heute 50 m (bei Brig) bis 150 m (beim Genfersee) nahezu verdoppelt werden. Doch dafür steht nicht überall genügend Platz zur Verfügung. In der Regel soll deshalb eine Verbreiterung auf das 1.6-fache der heutigen Breite angestrebt werden. In den städtischen Bereichen wird auf eine Verbreiterung weitgehend verzichtet, stattdessen sollen dort die Sohle abgesenkt und die Dämme verstärkt werden. Im Gegenzug sind an anderen Stellen dafür punktuell grössere Aufweitungen vorgesehen. Diese verbessern die Sicherheit, sind aber auch als ökologische Kompensation zu sehen, weil der Flusslauf nicht überall in gewünschtem Ausmass verbreitert werden kann. Heute eine schmale Linie in der Landschaft, soll die Rhone dank wiederkehrender Aufweitungen zu einer Perlenkette werden.

Die öffentliche Auflage des Generellen Projektes erfolgte 2008. Damit war die Debatte lanciert. Interessensgruppen formierten sich, insbesondere aus der Landwirtschaft. Denn für die Aufweitungen wird Land benötigt. Derzeit beansprucht die Rhone eine Fläche von 1452 ha. Im Generellen Projekt wird der zusätzliche Landbedarf in den Kantonen Wallis und Waadt auf 870 ha beziffert. Mit 376 ha hätte die Landwirtschaft mit Abstand den grössten Flächenanteil beizusteuern. Landwirtschaftskreise brachten deshalb erneut die Variante mit einer systematischen Sohlenabsenkung ins Spiel. Der Verein zum Erhalt des landwirtschaftlichen Bodens[6] begründete dies mit den Ergebnissen einer technischen Studie, die er selber in Auftrag gegeben hatte. Daraufhin beauftragte die Walliser Kantonsregierung Ende 2008 zwei Experten, ein Gutachten über eine mögliche Sohlenabsenkung zu verfassen.[7]

Hans-Erwin Minor, ehemaliger Direktor der Versuchsanstalt für Wasserbau (VAW) an der ETH Zürich, stellte fest, dass aus rein hydraulischer Sicht das Schutzziel grundsätzlich sowohl durch eine Sohlenabsenkung als auch durch eine Verbreiterung erreicht werden kann. Der im Generellen Projekt gewählte Ansatz entspreche jedoch dem heute in der Schweiz üblichen Vorgehen. Die Lösung mit einer reinen Eintiefung erachtete Minor hingegen als «nicht genehmigungsfähig». Der andere Experte, François Zwahlen, Direktor des Centre d’hydrogéologie an der Universität Neuenburg, äusserte sich zu den Auswirkungen auf das Grundwasser. Eine systematische Eintiefung hätte laut Zwahlen einen erheblichen Einfluss auf die Grundwasserspiegel im Rhonetal. In Flussnähe könnten diese um mehr als einen Meter sinken. Mögliche Folgen wären Gebäudesenkungen, Trockenlegung von landwirtschaftlichen Böden und eine Verringerung der Grundwasserreserven.

Stellungnahme des Bundesrates zur dritten Rhonekorrektion

Aufgrund einer parlamentarischen Interpellation von Nationalrat Oskar Freysinger hatte sich auch der Bundesrat zur Rhonekorrektion zu äussern. In seiner Antwort bezeichnete er im Dezember 2008 eine systematische Eintiefung als keine nachhaltige Lösung. Die Sicherheit sei so nicht gewährleistet. Ebenso führte die Landesregierung die negativen Auswirkungen auf das Grundwasser an und bemängelte, dass so der natürliche Flusslauf nicht gefördert würde. Zur selben Zeit fällte das Bundesgericht einen wegweisenden Entscheid betreffend Linthkanal, der jedoch für die ganze Schweiz relevant sein dürfte, weil er die aktuelle Praxis eines differenzierten Hochwasserschutzes bestätigt.[8] 2009 wurde eine weitere wichtige Hürde genommen. Der Bundesrat verabschiedete die Finanzierung seitens des Bundes für die Jahre 2009 bis 2014. National- und Ständerat bewilligten Rahmenkredite in der Höhe von 169 Mio. Franken.[9]

Überprüfung durch neutrale Experten

Im März 2010 präsentierten die Kantone Waadt und Wallis die Ergebnisse der öffentlichen Auflage des Generellen Projektes. Die Regierungen entschieden, den Bedarf an Landwirtschaftsland so weit wie möglich zu reduzieren. Während am Generellen Projekt Optimierungen vorgenommen werden, legten verschiedene Gemeinden erneut Studien vor, die die Machbarkeit einer Eintiefung der Rhone angeblich aufzeigten. Nachdem im Walliser Kantonsparlament ein Postulat, das die Prüfung dieser Studien durch neutrale Experten verlangt hatte, gutgeheissen wurde, setzte der Staatsrat im Februar 2011 eine dreiköpfige Kommission unter dem Vorsitz des ehemaligen Staatsrechtsprofessors und Berner alt Ständerates Ulrich Zimmerli ein.[10] Diese soll die vorgelegten Studien eingehend prüfen und klären, ob mit einer Eintiefung die Sicherheitsanforderungen und Regeln der Baukunst sowie die gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden könnten. Die Ergebnisse dieser Expertengruppe sollen demnächst vorliegen und dürften für das weitere Vorgehen entscheidend sein.

Obschon diese neuerliche Überprüfung zu Verzögerungen führt, sieht Tony Arborino darin auch eine Chance. Die Experten würden entweder bestätigen, dass man auf dem richtigen Weg sei, wodurch das Projekt mehr Legitimität bekäme. Oder aber die Experten würden eine bessere Lösung finden, was ebenfalls ein Gewinn für die Sache wäre.

Die Landwirtschaft müsse zwar Land hergeben für die dritte Rhonekorrektion, sagt Arborino. Aber sie werde auch davon profitieren. So seien Strukturverbesserungen vorgesehen, etwa Integralmeliorationen.[11] Grundsätzlich soll es möglichst wenig Landenteignungen geben. Zwischen 2002 und 2010 konnte der Kanton 100 ha Boden erwerben. Dieses Land kann gegen Flächen getauscht werden, die für die Verbreiterung der Rhone benötigt werden. Arborino betont, dass von der verbesserten Sicherheit gerade auch die Landwirtschaft profitiere. Normalerweise wird Landwirtschaftsland nämlich nur bis zu einem Hochwasserereignis mit einer Wiederkehrperiode von 30 Jahren geschützt; in der Rhoneebene soll aber die gesamte Ebene vor einem 100-jährigen Ereignis geschützt werden. Weil in der Ebene Siedlungsgebiet und Landwirtschaftsflächen so stark verzahnt sind, ergibt es keinen Sinn zu differenzieren.

Etwas weniger Land – dafür mehr Sicherheit für den Rest

Wird das Generelle Projekt genehmigt, so wird damit die Leitlinie für die dritte Rhonekorrektion festgelegt. Erst in einem nächsten Schritt sind dann die Detailplanungen für die Arbeiten ab dem Jahr 2020 Abschnitt für Abschnitt auszuarbeiten.

Ist es heute schwieriger als bei der ersten und zweiten Rhonekorrektion? Tony Arborino nimmt sich Zeit, bevor er antwortet. Eigentlich nicht, meint er. Früher hätten andere Probleme im Vordergrund gestanden, etwa die Finanzierung oder Schwierigkeiten bei den Bauarbeiten. Im Vergleich zu früher gebe es heute jedoch viel mehr Ansprüche zu koordinieren. Und der vielleicht wichtigste Unterschied: Bei den beiden früheren Korrektionen habe man der Rhone Raum weggenommen und damit nutzbare Fläche hinzugewonnen. Heute aber müsse dem Fluss wieder mehr Platz zugestanden werden – und dies in einer grösstenteils bebauten Ebene. «Wir müssen immer wieder erklären, dass wir nach der dritten Rhonekorrektion insgesamt zwar etwas weniger Fläche zur Verfügung haben. Doch auf der künftig besser geschützten Fläche werden wir mehr Freiheiten haben.»

Anmerkungen:

[01] Daniel Vischer: Die Geschichte des Hochwasserschutzes in der Schweiz. Berichte des BWG, Bern 2003

[02] Informationsmagazin über die dritte Rhonekorrektion «rhone.vs», Nr. 3, 2002

[03] Siehe dazu auch TEC21 39/2008, «Vom Hochwasser lernen». Heute versucht man, die Schutzziele mit möglichst geringen Eingriffen in die Gewässer zu erreichen. Die Verbauungen müssen zudem einem Hochwasser standhalten, das den Bemessungsabfluss übersteigt; für diesen Überlastfall sind spezielle Abflusskorridore vorzusehen

[04] Sachplan Rhonekorrektion. Verfügbar unter: www.vs.ch/rhone > Hochwasserschutz Rhone > Gefahr und Raumplanung > Sachplan

[05] Als die Planung des Generellen Projektes begann, stand keine exakte Übersetzung des französischen Ausdrucks «Plan d’aménagement» zur Verfügung. Deshalb wurde der ursprünglich benutzte Begriff «Projet général / Generelles Projekt» übernommen. Der Begriff hat sich in der Zwischenzeit eingebürgert. In anderen Kantonen wird in der Regel der Begriff Wasserbauplan verwendet

Der Synthesebericht zum Generellen Projekt ist verfügbar unter: www.vs.ch/rhone > 3. Rhonekorrektion im Detail > Generelles Projekt

[06] Der Originalname des Vereins lautet Association pour la défense du sol agricole > www.adsa-vs.ch

[07] Die beiden Gutachten stehen zur Verfügung unter www.vs.ch/rhone > 3. Rhonekorrektion im Detail > Referenzdokumente

[08] Am 11. Dezember 2008 wies das Bundesgericht als letzte Instanz die Beschwerde gegen das Teilprojekt «Linthkanal» ab. Damit gab es nicht nur grünes Licht für das von der Linthkommission ausgearbeitete Projekt, sondern bestätigte auch den in der Schweiz seit 20 Jahren eingeschlagenen Weg eines differenzierten Hochwasserschutzes

[09] Zusätzlich zum maximalen Beitragssatz des Bundes von 45 % gemäss Wasserbaugesetz genehmigte das Parlament eine weitere Finanzierungshilfe von 20 % aufgrund der grossen Lasten, die der Kanton Wallis über mehrere Jahre zu tragen hat

[10] Die beiden anderen Experten sind Jürg Speerli, Präsident der Kommission Hochwasserschutz der Schweiz, und Eduard Höhn, Grundwasserspezialist und ehemaliger Mitarbeiter der Eawag

[11] Zur Frage des Landmanagements siehe auch: Gerhard Schmid: 3. Rhonekorrektion: Anforderungen seitens der Raumplanung und der ländlichen Entwicklung. Geomatik Schweiz 10, 2007TEC21, Fr., 2012.03.02

02. März 2012 Lukas Denzler

«Mit einer Insel ein neues Zentrum schaffen»

Wenige Projekte bieten die Gelegenheit, in einem so grossen Massstab in die Gestaltung der Landschaft einzugreifen wie bei der dritten Rhonekorrektion. Die Professur für Landschaftsarchitektur an der ETH Zürich hat zusammen mit Studierenden am Beispiel von Sion die Möglichkeiten für eine Stadtentwicklung am Rhoneufer untersucht. Ihre visionären Vorschläge sind auf fruchtbaren Boden gefallen. Vor einem Jahr lancierten Sion und der Kanton Wallis einen Studienwettbewerb, bei dem die Frage im Zentrum steht, wie sich die Stadt besser mit dem Flussufer verknüpfen liesse.

TEC21: Das Projekt, das Sie zusammen mit Studenten und Studentinnen der ETH Zürich erarbeitet haben, heisst ‹Sion-sur-Rhône›. Weshalb?

Christophe Girot: Die Kombination mit ‹sur› ist in der französischen Sprache üblich. Das steht für eine Stadt, die stolz bei einem Fluss steht. Den Namen des Flusses fügte man zu dem der Stadt hinzu; sehr viele Städte in Frankreich haben eine solche Bezeichnung, das hat Tradition. Nicht so im Wallis. ‹Sion-sur-Rhône› war eine Kreation unseres Teams. Sion flüchtete wegen der Hochwassergefahr und der Überschwemmungsgeschichte stets vor dem Fluss. Die Stadt wollte sich nie mit ihm assoziieren. Jeder Walliser hat irgendwann etwas an den Fluss verloren. Es gab eine echte Gefahr, und die erste Korrektion der Rhone ist 150 Jahre alt; sie kam mit der Eisenbahn und der Industrialisierung.

TEC21: Wie kam es, dass Sie mit Ihrem Team Sion als Untersuchungsobjekt auswählten? Was fasziniert Sie an Sion?

C. G.: Als wir uns vor einigen Jahren mit der Rhonemündung am Genfersee beschäftigten, lernten wir die Wasserbauingenieure des Kantons Wallis kennen. Diese haben uns eingeladen, zusammen mit Studierenden nach Sion zu kommen. Mit gemieteten Fahrrädern sind wir am Fluss entlang gefahren und stellten fest, wie schwierig und unbequem das ist, weil durchgehende Wege fehlen. Das hat bei den Studierenden, die hauptsächlich Architektur studierten, die Frage aufgeworfen: Wieso ist es nicht möglich, eine ganz einfache Flussuferpromenade zu schaffen? So etwas wie eine Allmende, etwas, das eine gemeinschaftliche Stimmung entlang des Flusses erzeugen würde.

TEC21: Damit wären wir bei der zentralen Frage, nämlich dem Verhältnis der Stadt Sion zu ihrem Fluss.

C. G.: Unsere Ergebnisse wurden in Sion auch ausgestellt. Dank den Visualisierungen ist es gelungen, viele Leute zu sensibilisieren. Geholfen hat, dass dies weder von einem Kommunikationsbüro noch von Investoren oder politischen Parteien organisiert worden war. Das Projekt und die Ausstellung haben ein gewisses Bewusstsein geweckt für diesen Fluss – ein Bewusstsein, das vorher nicht vorhanden war.

TEC21: Die Rhone war bisher gar nie ein Thema?

C. G.: Bisher stand stets die Überschwemmungsgefahr im Zentrum. Der Fluss ist kalt, sehr schnell und hat ein helles, gräuliches Blau. Und dann gibt es auch noch den Bach, der durch Sion fliesst, die Sionne. Diese wurde überdeckt; der Hauptplatz «Grand Pont» ist Teil dieser Überdeckung. Das war wie in den frühen Zähringerstädten, die die Gewässer für die Stadthygiene benutzt haben. Ich glaube, das war nicht bös gemeint. Im Gegenteil; die Flüsse im Mittelalter waren brutal, und die Menschen haben sie etwas zivilisiert. Auffallend ist, dass sich Industriequartiere und Arbeiterviertel nahe am Fluss befinden; das ärmste Wohnquartier liegt sogar unter dem Flussniveau. Dieses einseitige Verhältnis zum Wasser, das sich vor allem darin manifestiert, dass man die flussnahen Gebiete vorwiegend als negativen Raum betrachtet, sollte man überwinden.

TEC21: Und wie könnte das gehen?

C. G.: Die Hauptkonflikte im Wallis haben vor allem mit den Immobilienwerten zu tun: Die Herren wohnen an den Hügeln, die Armen unten am Fluss. Doch Sion wird wachsen und sich immer mehr zu einer Zentrumsstadt wandeln. Gleichzeitig sollte man die Stadt nicht an den Rändern ausdehnen und in die Hügel erweitern. Im Mittelalter war Sion weit weg von der Rhone, im 19. Jahrhundert noch immer dicht am Bergfuss, und jetzt sehen wir eine Entwicklung hin zum Fluss. Im Brennpunkt der Stadt, zwischen Bahnhof und Fluss, steht heute ein Quartier, das bis jetzt nie entwickelt worden ist. Hier müsste man ansetzen.

TEC21: Sie sehen an den Ufern der Rhone also eine grosse Chance für die Stadtentwicklung. Doch sprechen wir zunächst über die aktuellen Defizite der Stadt.

C. G.: Die Aussenquartiere sind schlecht mit dem Zentrum verbunden. Auch gibt es kaum Verbindungen zwischen den Stadtteilen auf der linken und der rechten Seite der Rhone. Es gibt zwar eine Fussgängerpassage etwas flussaufwärts, im Bereich des Bahnhofs quert aber nur die Autobahn den Fluss. Die beiden Teile der Stadt haben quasi nichts miteinander zu tun; der gesellschaftliche Austausch zwischen ihnen ist womöglich genauso gefährdet wie der ökologische Austausch. Ich finde es fatal, dass wir als Umweltplaner nicht mehr an die Menschen denken. Unsere Aufgabe wäre, nicht nur einen Naturaustausch, sondern auch einen Stadtaustausch zu schaffen. Die Leute benutzen die Autobahn, um von einem Ende der Stadt zum anderen zu kommen, alles ist extrem mechanisiert. Deshalb präsentierten wir ein «Fussgängerprojekt».

TEC21: Die Flussufer sollen also als öffentlicher Raum aufgewertet werden und es den Menschen ermöglichen, sich einfacher zu bewegen.

C. G.: Ja, vor allem soll es für Velofahrer und Fussgänger einfacher werden. Wir streben eine neue Qualität für das verlangsamte Leben an, eine Auseinandersetzung mit dem, was wir im Alltag erleben. Einen neuen grünen Streifen. Heute ist das wegen Eigentumsbarrieren und funktionalen Elementen wie der Autobahnbrücke nicht möglich. Einige Quartiere direkt an der Rhone befinden sich in einer paradoxen Situation: Der Fluss liegt zwar in Reichweite, doch die Bewohner blicken oft nur auf die Aussenflanke des Rhonedamms. Wir haben deshalb völlig andere Deiche entworfen. Die Höhe ist gleich wie heute, aber die Deiche funktionieren mehr als ein Landschaftsraum. Das erreichen wir mit flacheren Böschungen.

TEC21: An der Swissbau haben Sie kürzlich über den Central Park in New York gesprochen. Was können wir heute von solchen Beispielen lernen?

C. G.: Der Central Park ist ein sehr interessantes Beispiel. An der Stelle, wo der Park entstanden ist, befand sich ein verarmter und verseuchter Ort am Stadtrand. Frederick Law Olmsted, der massgeblich an der Schaffung des Parks beteiligt war und später in Harvard die Landschaftsarchitekturschule gegründet hat, war eigentlich Rechtsanwalt. Seine Vision war auch sein Argument. Olmsted sagte zu den Verantwortlichen der Stadtbehörde: Überlassen Sie mir dieses ganze Rechteck – und ich werde ihnen den wertvollsten Ort der Stadt schaffen; der Wert wird nur steigen. Und nach 150 Jahren kann man sagen, dass dies eingetroffen ist: Wenn man in ein Hotel geht und ein Zimmer mit Sicht auf den Park mietet, bezahlt man vier Mal so viel wie auf der vom Park abgewandten Seite.

TEC21: Doch was müssen wir heute tun, damit wir solche Grünräume schaffen können?

C. G.: In der Schweiz ist der demokratische Prozess eine grosse Herausforderung. Hierzulande sind die politischen Prozesse kompliziert, jeder hat Einspracherecht, man akzeptiert das als Grundpfeiler des Rechtssystems. Auch das Recht auf Eigentum gehört dazu. Wichtig erscheint mir aber Folgendes: Wenn die Menschen eine Vision sehen und daran glauben, kann man sie dafür gewinnen. Aber man muss schon eine gewisse Art der Überzeugung schaffen. Beispiele wie der Central Park sind für uns sehr wichtig. Es handelt sich dabei nicht um unberührte Natur auf dem Land, sondern um gestaltete Natur in der Stadt. In der Schweiz ist jedoch der Mythos des Heidilandes ein Problem, denn dieser bezieht sich auf ein verklärtes Landleben – und steht damit im Gegensatz zur Stadt.

TEC21: Zurück zu Sion. Wie lassen sich die wichtigsten Vorschläge des gemeinsam mit den Studierenden erarbeiteten Projektes zusammenfassen?

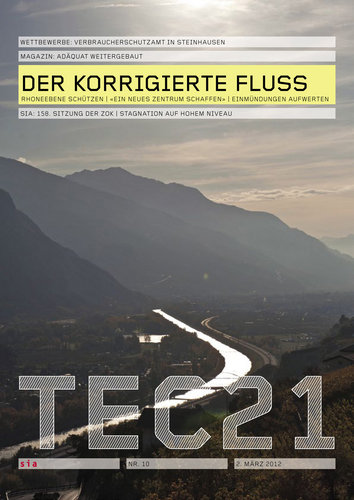

C. G.: Wir haben den Zonenplan und die Gefahrenkarte als Ausgangspunkt respektiert. Unsere Leitlinie: Oberhalb von Sion dient eine grosse Agrarfläche als Überschwemmungsgebiet, dann kommt das Stadtgebiet, und weiter unten wird der Fluss wieder mehr geöffnet. Wir wollten keine Stadterweiterung in die offenen Gebiete, dafür aber eine Stadtverdichtung in den bereits besiedelten Gebieten. Wir haben einerseits die naturnahen Elemente stärker gewichtet und vergrössert, andererseits aber auch die städtischen Elemente verstärkt. Mit einer neuen Flussinsel, die etwa so gross wäre wie die Flussinsel in Thun, soll zudem ein neues Zentrum geschaffen und entwickelt werden, und zwar in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs. Die Insel würde einen neuen Kernbereich schaffen, der weder zum besseren Teil der Stadt auf der rechten Seite noch zum ärmeren Teil auf der linken Seite gehört. Er würde eine eigene, neue Geschichte begründen und hoffentlich zu einer Verschweissung der beiden Seiten beitragen (siehe auch Titelbild auf Seite 13).

TEC21: Die Flussinsel mit den Uferpromenaden als künftiges Markenzeichen von Sion?

C. G.: Unbedingt. Sion sollte sich diese einmalige Chance nicht entgehen lassen. Und das können nicht ein Einkaufszentrum oder ein paar Tankstellen sein. Diese Insel wäre eine sehr grosse Aufgabe für die Stadtgestaltung.

TEC21: Die Studie kombiniere die topologische Präzision der Ingenieure mit der visionären Kreativität der Landschaftsarchitekten, schreiben Sie im Vorwort. Was meinen Sie damit?

C. G.: Für mich macht der Begriff Topologie sehr viel Sinn. Er wird vor allem in der Mathematik benützt; es geht hauptsächlich um die Berechnung von Flächen und wie Flächen miteinander verbunden sind. In der Architektur kann man von einer strukturellen Topologie sprechen. Das hat viel mit dem Generieren von neuen Ebenen zu tun. Und genau darum geht es auch in Sion. Wir beschäftigen uns mit Böden, mit der Umformung von Terrain, doch hinzu kommt eine Vision, also eine weitere Sinnebene. Wir haben die Spielregeln der Ingenieure übernommen und auch verstanden, aber in unserem Sinn transformiert. Im gesamten Prozess haben wir uns gegenseitig respektiert – und viel voneinander gelernt. Topologie ist auch die Lehre vom Ort, und unser Vorschlag mit der Insel hat die Ingenieure dann schon ziemlich verblüfft. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass so eine Insel geschaffen wird.

TEC21: Und wie reagierte man in Sion auf diese Vision?

C. G.: Mein Eindruck ist, dass es gegenüber der Stadtvision viel weniger Widerstände gab als gegenüber den Vorschlägen für die Bereiche ausserhalb des Siedlungsgebietes. Wir haben uns hauptsächlich auf die Stadtfrage fokussiert. Vielleicht beschäftigen wir uns später auch noch mit den offenen Bereichen und mit der Frage, wie auch dort ein Mehrwert geschaffen werden könnte. Wieso soll das Wallis nicht eine neue Qualität bezüglich seiner Landschaft bekommen und auch stolz darauf sein? Bis jetzt gibt es vor allem Industrie und eine funktionelle Agrarlandschaft. Doch das wäre dann eine weitere Stufe. Im städtischen Bereich ist der Vorschlag der Flussinsel gewiss ein interessantes Beispiel. Wenn Sion den Mut hat, diese Vision zu realisieren, dann wäre das eine Sensation.

TEC21: Welches sind die entscheidenden Faktoren dafür, dass so ein mutiges Projekt gelingen kann?

C. G.: Das ist eine schwierige Frage. In wirtschaftlich angespannten Zeiten fürchtet man Investitionen und denkt nur an Sicherheitsmassnahmen. Wir müssen wieder langfristig denken und genug Mut haben, einen guten Zukunftsplan zu erstellen. Ob das genügt, um eine Stadtbevölkerung zu überzeugen, ist eine andere Frage. Das braucht Zeit. Ich bin daher sehr erfreut, dass Sion vor einem Jahr einen Wettbewerb lanciert hat und die Ergebnisse unseres Projektes für diese städtebauliche Untersuchung als Referenz dienen (Kasten Seite 24).

TEC21: Immer mehr Menschen leben in Ballungsräumen. Somit stellt sich die Frage, wie es gelingt, die Natur in die Stadt zurückzubringen. Sehen Sie Erfolg versprechende Ansätze?

C. G.: Wir müssen versuchen, den Menschen ein besseres Gleichgewicht zwischen Natur und Stadt zu bieten. Was wir aber in den letzten 50 Jahren erreicht haben, ist nicht sehr befriedigend. Es gibt zwei Sichtweisen der Ökologie. Die eine ist durch ein absolutistisches Naturverständnis charakterisiert, schliesst den Menschen also aus. Ich vertrete hingegen die andere Richtung, die Ökologie zuerst als eine Frage der Erziehung, der Ausbildung und der Aufmerksamkeit der Bevölkerung gegenüber der Natur sieht. Ökologie kann nicht nur mit Verboten einhergehen. Die Umweltmenschen – und ich zähle mich zu ihnen – sollten versuchen, sich den Stadtmenschen anzunähern und sich mit ihnen zu verständigen. Für mich ist das der einzige Weg. Viele Menschen haben den Kontakt zur Natur in ihrer Umgebung völlig verloren. Gleichzeitig fahren sie aber jedes Wochenende ins Grüne. Wieso schaffen wir nicht vor Ort eine bessere Umgebung? Voltaire hat gesagt: «Il faut cultiver son jardin.» – Man muss die Lebensqualität vor der eigenen Türe schaffen.

[Christophe Girot ist Professor am Institut für Landschaftsarchitektur des Departementes Architektur an der ETH Zürich sowie praktizierender Landschaftsarchitekt in Zürich und Paris.]TEC21, Fr., 2012.03.02

02. März 2012 Lukas Denzler