Editorial

ie immer bietet eine et cetera-Nummer die Gelegenheit, besondere Bauten oder auch einzelne Beiträge ausserhalb eines vordefinierten Themas vorzustellen. So heterogen manche Ausgabe auf den ersten Blick erscheinen mag, so erschliesst sich in einer zweiten Lesart doch eine Art von Verwandtschaft zwischen den Bauten, klingt ein zuweilen noch verborgenes Thema an, das eben erst in der Zusammenstellung vernehm- oder sichtbar wird – «Was nicht zusammenpasst, ist gerade darum richtig gut», notiert hierzu Nicholson Baker in seinem Buch «Der Anthologist».

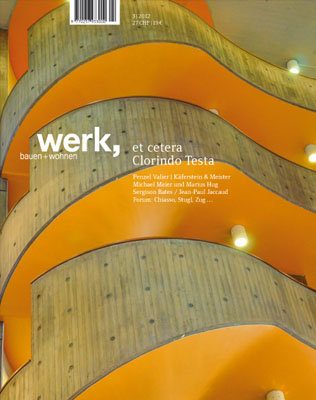

Im vorliegenden Heft zeigen wir Bauten, die von ihrer Nutzung – eine Bank aus den 1960er Jahren, ein Tramdepot, ein Verwaltungsbau auf einem Werkhof, eine Schule, ein Wohnhaus – geschweige denn von ihrem Standort unterschiedlicher nicht sein könnten – finden sie sich doch in der Innenstadt von Buenos Aires, am Stadtrand von Bern, in Arbon am Bodensee, in der Zürcher Vorortsgemeinde Niederglatt und im Stadtzentrum von Genf.

Unabhängig all dieser offensichtlich unterschiedlichen Bedingungen lässt sich doch ein gemeinsames Merkmal erkennen: In allen Beispielen manifestiert sich ein starkes Interesse an der Struktur, bei allen Bauten lässt sich eine architektonisch prägnant ausformulierte statische Konstruktion erkennen, etwa beim Tramdepot in Bern, beim Verwaltungsbau für einen Werkhof in Niederglatt von Käferstein & Meister oder beim Schulhaus in Arbon von Michael Meier und Marius Hug. Nun wäre es naheliegend, diese Beobachtung mit konkreten Rahmenbedingungen zu erklären, im Fall des Tramdepots etwa durch die Arbeitsgemeinschaft eines Architekten – Christian Penzel – und eines Bauingenieurs – Martin Valier – oder durch die Figur des Bauherrn in Form eines Bauunternehmers in Niederglatt. Vielmehr kommt in den Bauten aber eine recherche patiente [recherche patiente: kursiv] zum Ausdruck, die Architekten in der deutschen Schweiz seit nunmehr etwa zwanzig Jahren umtreibt: das Interesse an der wechselseitigen Durchdringung von konstruktiver und räumlicher Struktur.

Ein solch struktureller Bezug lässt sich auch beim Wohngebäude der Architekten Jean-Paul Jaccaud und Sergison Bates in Genf und der Bank in Buenos Aires von Clorindo Testa erkennen. Doch tritt er in diesen beiden Beispielen vielleicht etwas zurück beziehungsweise ein weiterer hinzu: der strukturelle Bezug zur Stadt. Luigi Snozzi hat diesen Begriff in seinen Beobachtungen zur Architektur in der Deutschen Schweiz 1989im Anschluss an Aldo Rossis Lehrtätigkeit an der ETH Zürich, verwendet. Beide Gebäude stehen denn auch exemplarisch für dessen Intention, «durch Architektur mit dem, was vorhanden ist, in Beziehung zu treten» – eine Qualität, die gute Architektur auszeichnet.