Editorial

Drei Wettbewerbe

Jetzt wissen wir es: Rafael Moneo soll das neue Kongresshaus für Zürich bauen. Ob er es bauen wird? Hochparterre hat vor einem Jahr die Art und Weise kritisiert, wie der Wettbewerb aufgegleist worden ist und Fragezeichen gesetzt zum Umgang mit dem bestehenden Kongresshaus. Wir wiederholen: Das Kongresshaus von Häfeli Moser Steiger darf nicht abgerissen werden! Hochparterre führt diese Debatte nun weiter und zwar mit einem Projekt von Prof. Peter Steiger, der Zeit seines Architektenlebens mit dem Wahrzeichen am See verbunden ist. Benedikt Loderer kommentiert Steigers Entwurf ab Seite 26.

Ein Wettbewerbsbericht schliesslich ist die Beilage der aktuellen Ausgabe: Hochparterre hat im Auftrag der Credit Suisse den Wettbewerb ‹win-a-house.ch› durchgeführt: Was ist das zeitgenössische Einfamilienhaus? Zwölf Architektinnen und Architekten unter vierzig haben ihre Interpretation eingereicht. Die Jury hat drei Häuser ausgezeichnet; sie sind nun in der Weiterbearbeitung in einem Publikumswettbewerb. Auf Seite 40 interviewt Caspar Schärer zwei Architektinnen und Architekten und lässt sie über den Wert des Einfamilienhauses diskutieren. 200’000 Möchtegern-Bauherren machen bei www.winahouse.ch mit. Im Sonderheft versammelt Roderick Hönig zwölf Versionen des Themas und gibt Auskunft über Mentalitäten und Ambitionen der Generation um vierzig. GA

Inhalt

Funde

– Stadtwanderer: Die Zweitligisten

– Jakobsnotizen: Aus dem Protokoll

– Auf- und Abschwünge: Himmelsstürmer Edgar

Titelgeschichte

Hans-Jörg Ruchs Gespür für Stein

Brennpunkte

– Kongresshaus Zürich: Abbruch verhindern!

– Alfredos Entwurf für Wogg: Sessel zum Mokka

– Mode für Berge: ‹Pioniergeist› gewinnt Wettbewerb

– Bauen in der Agglomeration Zürich: Anteil überschätzt

– ‹Win-a-house›: Hassliebe zum Einfamilienhaus

– Designpädagogik: Sinnspiel mit Tennis

– Jens Studer baut in Uerikon: Hommage an Lux Gujer

– Wettbewerb: ‹Volta›-Projekte für Basels Nordwesten

– Dyson Student Award: Abschied von Omas Bügeleisen

– Konstantin Grcic: Monografische Schau in München

Leute

Skirennen für Architekten und Designerinnen in Davos

Bücher

Lexikon vergessener Architekten, Design-Lehrbuch, Wein-

architektur und Solothurner Architektur 1940 – 1980

Fin de Chantier

KV-Schulzentrum in Luzern, Akzent mit einem Dachaufbau

in Zürich, Doppelstock-Balkone, neue Forchbahn-Station

An der Barkante

Mit Jürg Ragettli im ‹Stern› in Chur

Raffinierte Erweiterung

Direkt neben dem Luzerner Hofbezirk entstanden in den Siebzigerjahren die Neubauten des Priesterseminars Sankt Beat, ein bemerkenswerter Betonbau des Architekten Wal-ter Rüssli, und das Schulhaus der Kaufmännischen Berufsschule. Auf ein frei gebliebenes Dreieck vor diesen beiden Schulbauten, wo früher die Treibhäuser der Hofgärtnerei standen, setzten Lussi+Halter Architekten jetzt die Erweiterung der Kaufmännischen Berufsschule mit zwei Turnhallen, Klassenzimmern, Aula und Mensa.

Das Raumprogramm war gross, das Grundstück eng und die nahen historischen Bauten verlangten von den Architekten viel Fingerspitzengefühl. Deshalb beschränkten sie das sichtbare Bauvolumen aufs Minimum, rückten es möglichst weit nach hinten und platzierten es so, dass die wichtigen Sichtbeziehungen im Quartier erhalten blieben. Entstanden ist ein im Grundriss fünfeckiger Bau, der sich nach oben zum Rechteck mit einer vorstehenden Spitze verjüngt. Das im Verhältnis zum Raumprogramm bescheidene Volumen liess sich nur erreichen, weil die zwei grössten Brocken des Schulhauses – die beiden Turnhallen – im Boden eingegraben sind. Dabei liessen sich die Architekten nicht einfach vom Prinzip ‹aus den Augen, aus dem Sinn› leiten, sondern sie loteten das Potenzial des unterirdischen Bauens aus: So macht gleich beim Eintreten im Erdgeschoss ein schmaler Lichtschlitz klar, dass das Haus noch vier weitere Geschosse in die Tiefe und zwei in die Höhe geht. Über drei grosse Fenster erhält die halb eingegrabene obere Turnhalle Tageslicht und über Lichtschächte fällt auch die ganz im Boden vergrabene untere Halle fast sakral anmutendes Tageslicht. In den Untergeschossen erschliesst ein Wegsystem spiralförmig die seitlich angeordneten Garderoben und schafft interessante räumliche Bezüge in die beiden Hallen; selbst am tiefsten Punkt entsteht nie der Eindruck eines Kellerlochs.

So breit wie die Turnhallen ragen Erd- und Obergeschosse aus dem Baukörper hervor. Im Eingangsgeschoss liegen Mensa und Aula, in den beiden Obergeschossen sind beidseits des breiten Mittelganges die Unterrichtsräume angeordnet. Auf beiden Etagen öffnet am Ende des Korridors ein Panoramafenster den Weitblick über die Stadt und die umliegende Landschaft. Eichenholz, Beton und der Marmorboden aus Botticino Semiclassico erzeugen eine warme Atmosphäre, die an die Blütezeit der Schweizer Schulhausarchitektur der Sechzigerjahre erinnert. Anspruchsvoll zu planen und herzustellen waren die Fassaden aus reliefartig gestreiften Sichtbetonelementen: 400 davon gibt es und kaum eines gleicht dem anderen. Eine aufwändige Planungs- und Herstellungsarbeit, die der Bauunternehmer mit Bravour gelöst hat.

Die Umgebung hat Robert Gissinger als terrassierten Park gestaltet. Ein Meter hohe Mauern zeichnen das Relief nach, davor sind geschnittene Eibenhecken gesetzt, die beim Schrägblick den Eindruck eines grünen Hangs erzeugen. Die horizontalen Flächen sind jedoch mit Kiesrasen belegt und öffentlich zugänglich.hochparterre, Fr., 2006.05.12

12. Mai 2006 Werner Huber

verknüpfte Bauwerke

KV-Bildungszentrum

Mit Kartografenpräzision

Mit ihrer begehbaren Topografie aus Asphalt und Buchs im Hof der Landestopografie in Wabern bei Bern hat die Künstlerin Katja Schenker den Hasen in Gold in der Landschaftsarchitektur gewonnen (HP 12/05). Den Rahmen dafür haben die Architekten Christian Oeschger und Andreas Reimann mit dem Erweiterungsbau des Bundesamtes geschaffen, das Swisstopo heisst. Diese Öffnung drückt sich im Neubau aus. Im Erdgeschoss öffnet sich das Haus zur Strasse hin mit dem Kartenladen und einem Ausstellungsraum. Der erste Stock hingegen, wo die Konferenz- und Vortragssäle liegen, wendet der Strasse den Rücken zu und öffnet sich zum Hof und zum Altbau. Im obersten Geschoss mit ein paar Büros umschliesst ein Fensterband das Gebäude auf drei Seiten. Der Neubau ist eine wohl austarierte Komposition aus offenen und geschlossenen Flächen. Doch wer das statische System verstehen möchte, ist irritiert. Die grossen Wandscheiben scheinen im Raum zu hängen, vergeblich sucht man Stützen oder Wände. Das Geheimnis liegt in der Fensterfront: Diese ist als massive Stahlkonstruktion konzipiert, die nicht nur die Gläser hält, sondern auch noch gleich die Lasten der darüber liegenden Geschosse aufnimmt.hochparterre, Fr., 2006.05.12

12. Mai 2006 Werner Huber

verknüpfte Bauwerke

Bundesamt für Landestopografie - Ausbau

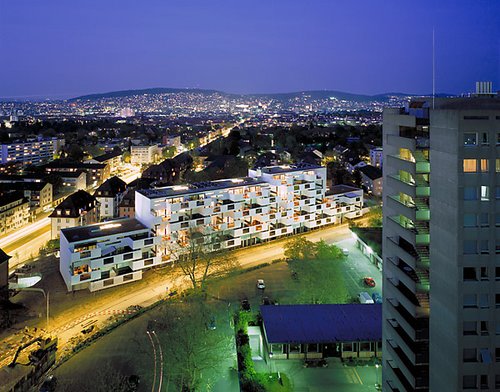

Den Balkon neu erfinden

Das in der üblichen Juryprosa ausgedrückte Lob stellte im November 2000 fest: «Gelungen ist den Verfassern die Übertragung von Patios auf den Geschosswohnungsbau mit konventionell, aber sorgfältig organisierten Wohnungen.» Zwei Dinge sind also betrachtenswert: Die Aussenräume und der Wohnungsgrundriss.

Hier geht es um Mietwohnungsbau, um das Zürcher Programm 10000 Wohnungen in 10 Jahren, sprich um einen Beitrag an die Verbesserung des Steuersubstrats. Darum tönt Patio zwar gut, doch Balkon ist genauer. Man ist Zeuge der Erfindung des Wohnungsgrundrisses aus dem Geiste des Balkons. Was braucht es, fragten sich zu Beginn die Architekten. Sie haben auf einem leeren Parkplatz Balkon gespielt und abgemessen. Sie sind auf rund 24 m² Nutzfläche gekommen. Der brauchbare Balkon erfordert eine genügende Tiefe (3,80 m), was zu einer übermässigen Beschattung der dahinter liegenden Räume führt. Allerdings: Setzt man nur vor jedes zweite Geschoss einen Balkon ein, so ist genug Licht da. Das führte zur Versetzung in der Fassade. Die Folge: Der Balkon wird in zwei Zonen geteilt, in eine eingeschossige geschützte Nische und in eine zweigeschossige Halle mit Aussichtsrahmen. Betrachtet man den Wohnungsbau der letzten dreissig Jahre, so ist eine Entwicklung überdeutlich: Der private Aussenraum wuchs ständig und gewann markant an Bedeutung. Dieser neue Balkontyp ist eine echte Erfindung, die diese Entwicklung qualitativ einen markanten Schritt weiterbringt: Der Balkon wird zum doppelhohen Aussenzimmer.

Der Grundriss leitet sich davon ab. Grosse Haustiefen sind ökonomisch, Schottenwände ebenso, immer gleiche Küchen helfen sparen, die Sanitäranlagen liegen an den Schotten, die Geschäftsbedingungen sind bekannt und können nicht umgestossen werden. Entstanden sind «konventionelle, aber sorgfältig organisierte Wohnungen». Konventionell ist die Trennung in eine Tag- und eine Nachtzone, sind die vier Schichten, die hintereinander liegen: Balkon-, Wohn-, Service- und Zimmerschicht. Sieht man genau hin, kommt man der Raffinesse auf die Spur. Überraschenderweise liegt der Wohnraum längs zur Fassade, er ist ganze drei Zimmerbreiten lang. Das führt zu einer Viereinhalbzimmer-Wohnung mit 115 m² bei einer Gebäudetiefe von 13 Metern (CHF 2400.–/Monat). Derselbe Schottenabstand erlaubt aber auch eine Fünfeinhalbzimmer-Wohnung mit 135 m² (CHF 2720.–/Monat). Zwei Zimmer werden ausgestülpt und vor die Fassade gesetzt, was eine Bautiefe von 16 Metern ergibt. Bei den beiden anderen Zimmern führt das zu einem Winkelgrundriss, der auf dem Papier zum Räuspern Anlass gibt, beim Besuch aber überzeugt, denn die Räume sind gross genug (15,3 m²). Eine Folge dieser Ausstülpung ist die Breite des Querkorridors von 2,12 Meter, was in der kleinern der Wohnungen Doppeltüren ergibt. Wohnungsbau ist meist Krämerarbeit, doch hier waren für einmal Grosskaufleute am Werk.hochparterre, Fr., 2006.05.12

12. Mai 2006 Benedikt Loderer

verknüpfte Bauwerke

Wohnüberbauung Paul Clairmont-Strasse