Editorial

Die neue Grossmutter

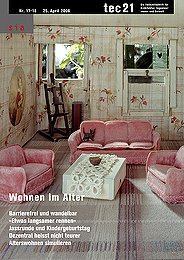

Blümchentapeten, Häkeldeckchen, altrosa Polstergruppe, in der Sofaecke eine schwarze Katze: das Wohnzimmer eines strickenden Grosis mit Dutt und unendlich viel Zeit, den Enkeln von früher zu erzählen, vorzulesen, ihnen den Lieblingskuchen zu backen, kurz: für sie da zu sein. Wer unser Titelbild so oder ähnlich wahrgenommen hat, ist doppelt hereingefallen: auf die hintersinnige Puppenstubenwelt aus «12 rooms» von Irina Polin1 sowie auf die eigenen Projektionen, die mit unseren Familienstrukturen und der Alterswirklichkeit kaum mehr etwas gemein haben.

Denn die heutige Grossmutter ist eine viel beschäftigte, vielleicht gar noch berufstätige. Sie wohnt selten gleich um die Ecke, wo sie von den Enkeln spontan besucht werden könnte. Und wenn, ist sie möglicherweise da gar nicht anzutreffen – sie geht in die Ferien, ins Kino, zum Tanz, besucht die Volkshochschule: Ihr Alter ist finanziell abgesichert, sie kann einen gewissen Komfort und Unabhängigkeit geniessen. Und wenn der Moment kommt, wo ihr Körper nicht mehr mitmacht, der Verstand anfängt, ihr Streiche zu spielen, zügelt die Grossmutter (oder sie wird gezügelt) ins Alters- oder ins Pflegeheim, eine oft völlig fremde Umgebung. Jetzt hätte sie Zeit. Aber diese braucht niemand.

Derweil wachsen jeweils ein bis zwei Kinder in – oft überforderten – Klein(st)familien auf. Der Kontakt zu Grosseltern oder weiteren Familienmitgliedern beschränkt sich auf Feiertage und den einen oder andern Sonntag. Kaum ausreichend für eine tragende Beziehung. Nicht genug, um die Kinderwelt um jene der Grosseltern, deren Erfahrungen zu erweitern. Viel zu wenig, um dem Tod begegnen zu können und zu lernen, wie damit umzugehen wäre.

Aber der Soziologe und Altersforscher François Höpflinger ist überzeugt: Wer als älterer Mensch sein Interesse an den jüngeren Generationen aufrechterhält, bleibt im Geist länger jung. Und viele Kinder jeglichen Alters wünschen sich und brauchen Grosseltern (NZZ vom 29.2.2006).

Müssen es denn unbedingt die leiblichen sein? Und wie könnte ein vermehrtes, auch ausserfamiliäres Miteinander der Lebenswelten von Jungen und Alten aussehen? Welche baulichen Voraussetzungen sind zu berücksichtigen, dass Menschen in ihrer Wohnumgebung bleiben können, wenn sie alt und allenfalls pflegebedürftig werden? Auf den Seiten 5 bis 13 werden drei Projekte zum Miteinander der Generationen beschrieben. Ergänzt werden die Beiträge durch ein Planungsbeispiel zum Alterswohnen, das die Pflege mit einbezieht und bezüglich Kosten auf erstaunliche Ergebnisse kommt (Seite 14). Und schliesslich stellen wir ab Seite 16 ein Modell vor, das ermöglicht, Wohnen mit Blick auf eine bestimmte Nutzergruppe oder Bauten zu simulieren.

Katharina Möschinger

Inhalt

Barrierefrei und wandelbar

Martin Josephy

Anpassbare Wohnungen und ein Miteinander von Jung und Alt: die mit dem Age Award 2005 ausgezeichnete Genossenschaftssiedlung Steinacker in Zürich.

„Etwas langsamer rennen“

Uta Kranz

Im deutschen Halle an der Saale verknüpft das «Haus der Generationen» ein Alterspflegeheim, eine Schule und eine Beratungsstelle für Familien.

Jassrunde und Kindergeburtstag

Sibylle Hahner, Katinka Corts

Seit 2002 verbindet das Berner «Domicil Schönegg» die Senioren des Altersheimes und die Kinder der Tagesstätte unter einem Dach.

Dezentral heisst nicht teurer

Jürgen Wiegand

Zunehmende Pflegebedürftigkeit muss nicht zwingend Umsiedlung ins Altersheim bedeuten. Dezentrale Lösungen sind sinnvoll - und finanzierbar.

Alterswohnen simulieren

Heinz J. Bernegger

Die Hochschule Wädenswil simuliert die Entwicklung des Wohnens im Alter anhand einer Benutzergruppe und eines fiktiven Gebäudes.

Blickpunkt Wettbewerb

Neue Ausschreibungen und Preise / Kongresshaus Zürich: Das Projekt von Diener&Diener, das nicht gewonnen hat, aber das bestehenden Kongresshaus stehen lässt

Magazin

SANAA: Ausstellung zum Werk von Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa an der HTW Chur / Korrigenda / Leserbrief / ETH-Bibliothek sucht Jahrgänge von tec21/SI+A und Tracés/IAS

Aus dem SIA

Beitritte zum SIA im 1.Quartal 2006 / Gefährdungspotenzial bei Bauten, Anlagen und Industrieerzeugnissen / Qualitätskontrolle von Zement / Kurse

Produkte

Impressum

Veranstaltungen

Barrierefrei und wandelbar

Nicht nur hindernisfrei sollten die Bauten sein, sondern zusätzliche Lösungen für mehr Komfort, Wohlbefinden und Sicherheit aufweisen. Die Siedlung Steinacker in Zürich gewann unter diesen Vorgaben den Age Award 2005.

Bei der Wohnüberbauung Steinacker in Zürich Witikon (2002–2004) wurde eigentlich alles richtig gemacht. Für den Standort spricht die erhöhte Lage mit Blick über den Zürichsee auf die Albiskette und die Anbindung an eine städtische Buslinie, auch ist die unmittelbare Um-

gebung der Anlage noch nicht restlos verbaut. Mit fünf quadratischen Stadtvillen auf einer 1.15ha grossen Baurechtsparzelle haben die Architekten Hasler Schlatter Partner aus dieser Situation in mancher Hinsicht das Maximum herausgeholt: geschickt platzierte Baukörper, brauchbare flexible Grundrisse, guter Wohnungsmix, geringe Baukosten und somit realistische Mietpreise, durchdachte Integration von sozialen Einrichtungen. Wesentlich mitverantwortlich für diesen Erfolg sind die beiden Zürcher Baugenossenschaften ASIG und WSGZ, die das Projekt gemeinsam initiiert haben und nun im Verhältnis 3:2 getrennt verwalten.

Durchdachte Gliederung

Konsequent liegen sämtliche Wohnungen eines Hauses um die zentrale Erschliessung herum. Das ergibt eine grösstmögliche Ausnutzung der Fassadenfläche und eine gleichmässige Öffnung der versetzt angeordneten Gebäudekubaturen. Ebenso konsequent ist die vertikale Gliederung der Anlage: Unterirdisch ist die lang gestreckte Tiefgarage an alle fünf Blöcke angeschlossen; an einigen Stellen fällt gar Tageslicht in den potenziellen Angstraum. In den Erdgeschossen befinden sich keine Wohnungen. Stattdessen sind dort grosszügige, zur besseren Orientierung mit unterschiedlichen Farben gestaltete Eingangsbereiche, Abstellräume, Waschküchen und separat vermietete Bastelräume untergebracht, dazu in einem Haus ein selbst verwalteter Gemeinschaftsraum mit Küche, der allen Bewohnern der Siedlung offen steht.

Integration von Sondernutzungen

Über der gläsernen Sockelzone – je nach Situation durchsichtig oder matt – liegen in je vier Etagen insgesamt 75 Wohnungen mit 3.5 bis 5.5 Zimmern. Problemlos liessen sich in diese Struktur Sondernutzungen integrieren: Von Anfang an war in einem der Häuser ein Doppelkindergarten eingeplant, im ersten Stock mit direktem Zugang über eine Aussentreppe. Später kam in einem anderen Haus eine Pflegewohngruppe des benachbarten Pflegezentrums Witikon dazu. Hier können acht Frauen mit einer mittelschweren Altersdemenz in einem alltäglichen Umfeld leben und dennoch rund um die Uhr betreut werden. Absichtlich wurden für diese WG zwei Wohnungen mit unmittelbarem Ausblick auf die Bushaltestelle zusammengelegt – eine eher schwache, aber ganz wichtige Schnittstelle zur Aussenwelt. Grundsätzlich ist die ganze Anlage barrierefrei. Darüber hinaus werden bei konkretem Bedarf einzelne Bereiche an besondere Bedürfnisse angepasst. Das schafft langfristig einen besseren Bestand als ein vorab festgesetztes Kontingent von normgerecht rollstuhlgängigen Wohnungen.

Weitsichtig geplant

Für dieses weit reichende Engagement wurde das Projekt «Steinacker» mit dem Age Award 2005 der Zürcher Age-Stiftung ausgezeichnet. Mit einem durchgehend umgesetzten Standard berücksichtigt die Anlage die Bedürfnisse von Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und bietet auf diese Weise ein paar nicht selbstverständliche Qualitäten: ein nachbarschaftliches Umfeld für eine tendenziell anonyme Bewohnerschaft, solide Gestaltung, angemessener Komfort. Entsprechend den Absichten der Bauherrschaft sind die Wohnungen etwa zu gleichen Teilen an junge Familien – zurzeit leben dort 62 Kinder – und an ältere Menschen vermietet. Vielleicht wurde damit ein Prototyp für das heutige Bauen und Wohnen im Niemandsland der Agglomeration formuliert – eine gute Leistung, zumindest wenn man davon ausgeht, dass diese Form der Stadterweiterung noch längere Zeit Bestand haben wird.TEC21, Di., 2006.04.25

Zusatz:

Tätigkeitsbereiche der Age-Stiftung

Die Stiftung wurde 2000 gegründet. Ihre Tätigkeit gliedert sich in vier Bereiche zum Thema Alter und Wohnen: Investitionen in Projekte; Stipendien für Aus- und Weiterbildung in der Altersarbeit; Vergabe des Age Award für innovative Projekte; fünfjährliche Herausgabe einer wissenschaftlichen Untersuchung.

Weitere Informationen: www.age-stiftung.ch.

25. April 2006 Martin Josephy

verknüpfte Bauwerke

Siedlung Steinacker