Editorial

In Lars von Triers Dogma-Film «Idioterne» spielen eine Handvoll «normaler» Menschen «geistig behindert». Sie tun dies als verschworene Gruppe, um den Zwängen einer Gesellschaft zu entgehen, die es mit allen und allem gut meint und sich dabei anmasst, über das Schicksal Einzelner zu befinden. Deutlich wird dies in einer Szene, in der Josephine, nachdem sie sich in Jeppe verliebt hat und in der jungen Beziehung Halt findet, von ihrem Vater unter Zwang und dem Vorhalt ihrer «psychischen Instabilität» von den andern entfernt wird. Nach diesem Vorfall ist das Selbstverständnis des Kollektivs in Frage gestellt; die selbstgegebene, schützende Nische, in der jeder einzelne seine Normalität leben konnte, scheint unter dem Druck sich verschärfender innerer Regeln zu zerfallen. Zwischen Film und «wahrem Leben» liegen in Triers Manifest lediglich Nuancen. Die zugespitzt konstruierte Situation des Films beweist eindringlich, dass Sinn und Irrsinn zuweilen ineinander übergehen, gesellschaftskonforme Normalität und schicksalsbedingtes Anderssein sich nur graduell unterscheiden.

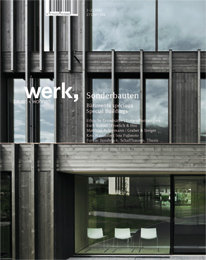

Die in diesem Heft vorgestellten Bauten simulieren «normale Architektur». Es scheint, als gedeihe Architektur in der Nische der Sonderbauten besonders prächtig. Die Aufgabe, für Menschen mit Handicap zu entwerfen, erfordert Empathie und bietet Architekten Gelegenheit, über Grundsätzliches, über das Normale und das Naheliegende also, nachzudenken. Dieses Nachdenken findet bei den entsprechenden Nutzern und bei engagierten Bauherrschaften willkommenes Gehör und vermag sich mancher Denkverbote, Normen und dem Kostendruck zu widersetzen. Im Heft porträtieren wir Bauten, von denen wir glauben, dass sie auf unterschiedliche Weise Normalität herstellen. In Altdorf führt ein öffentlicher Bau die Bebauung des Dorfs weiter und bietet auf unprätentiöse Art seine Dienste am Wegrand an; in Baden-Dättwil berichten wir vom Alltag, der durch die Verschiedenheit der Nutzungen Besonderheit erlangt; im Zürcher Seefeld zeigen wir ein scheinbar ganz normales Wohnhaus für sehr besondere Bewohner; in Chur erhalten Barrierefreiheit und Gleichberechtigung bildhafte Bedeutung. Darüber hinaus berichten wir über die Ambivalenz im japanischen Verhältnis gegenüber dem «Anderen», das in Exponiertsein oder Intimität gleichermassen Therapieerfolge findet. Die Heilpädagogin Daniela Ritzenthaler benennt drei Forderungen an das behindertengerechte Bauen – und die Architekten Anne Uhlmann und Urs Birchmeier schreiben über die damit verbundenen Konsequenzen im Entwurf.

Die bewusste Suche nach Normalität bedingt innerhalb der «Normalität» ein Anderssein mit eigenen Regeln und sie schafft Selbstverständnis und Halt. Dieses Heft will zeigen, dass architektonische Qualität hierzu beitragen kann und dass umgekehrt ein «hindernisfreies», integrierendes Bauen Architektur nicht ausschliesst. Diese Ausgabe von werk, bauen wohnen soll dazu beitragen, dass auch im richtigen Leben Nischen der Sorge und der Architektur entstehen.