Editorial

Zweifellos gehört «Urbanität» zu jenen Begriffen, die sich durch den häufigen Gebrauch derart abnutzen, dass ihre ursprüngliche Bedeutung nicht mehr klar ist – vor allem wenn man die Diskussionen darüber in unseren Breitengraden verfolgt. Nach wie vor werden hier gerne die europäische Gründerzeitstadt als leuchtendes Vorbild und die geschlossene Blockrandbebauung als universelles Mittel gegen mutmasslich fehlende Urbanität ins Feld geführt. Mittlerweile ist aber bekannt, dass sich auf anderen Kontinenten eigene Ausprägungen von Stadt entwickelt haben, die mit anderen Mechanismen und Problemen konfrontiert sind. Und doch gibt es Gemeinsamkeiten beziehungsweise eben Unterschiede, die hier und dort das städtische Leben charakterisieren und deshalb Vergleiche erlauben: Die Verhandlung, Gestaltung und Nutzung des öffentlichen Raums muss in jeder Stadt irgendwie geregelt werden, und die Art und Weise, wie das getan wird, ist das jeweilige Spiegelbild der Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft. In den ersten zwei Beiträgen dieses besonderen et cetera-Hefts wird diese Beziehung in so gegensätzlichen Städten wie Kapstadt und Zürich näher untersucht.

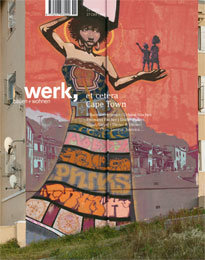

In Kapstadt trafen die werk-Redaktoren Tibor Joanelly und Caspar Schärer auf einen Stadtkörper, an dem die Narben der jahrzehntelangen Rassentrennung nur langsam verheilen. Der mit Abstand grösste Teil der viereinhalb Millionen Einwohner lebt in der weiten Ebene der Cape Flats; die so genannten Townships wachsen in rasantem Tempo. Aus Mangel an anderen Möglichkeiten entsteht eine informelle Ökonomie, die massiv den öffentlichen Raum beansprucht. Über die Gestaltung dieser Stadträume soll die Entwicklung wenigstens punktuell gesteuert und gleichzeitig eine neue Grundlage für Gemeinschaft und Verantwortung geschaffen werden. Geradezu ein umgekehrtes Spiegelbild dieser Eindrücke ergeben die Erfahrungen der jungen Architektin Claire Abrahamse, als sie von Kapstadt kommend für eine Woche in Zürich weilte. Mit nie nachlassender Neugier durchstreifte sie die Stadt auf der Suche nach Nischen des Informellen, die nicht oder vor allem noch nicht vollständig kontrolliert und einer im Zonenplan vorbestimmten Nutzung zugeführt sind. Sowohl in Kapstadt wie auch in Zürich existieren das Formelle und das Informelle nebeneinander, allerdings in völlig unterschiedlichen Ausmassen und Intensitäten.

Die Beiträge sind das Ergebnis einer Kooperation mit der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia im Rahmen des Programmes «Moving Words». Unser Dank geht an Jasper Walgrave, Leiter der PH-Aussenstelle Kapstadt, der uns massgeblich bei den Recherchen unterstützte, und an Iain Low und Julian Cooke – beide Architekten und Professoren – die uns in das unbekannte Territorium am Kap einführten. Exklusive Bilder schuf der junge Kapstädter Fotograf Dillon Marsh. In der Dezembernummer der Zeitschrift «Architecture South Africa» erscheinen beide Artikel in englischer Fassung.