Editorial

«Architecturer c’est mettre en ordre.» Le Corbusiers geflügeltes Wort stellt nicht nur die moderne Architektur in einen Bezug zu den antiken Säulenordnungen, sondern es proklamiert vor allem, dass der Architekt mit hoher Moral Ordnung ins Chaos der Welt bringt. Dieser weltenschöpferische Anspruch lag um 1930 auf der Hand. Besieht man sich eine Baustelle, den eigenen Arbeitstisch oder die Entwicklung einer Stadt heute in Schnappschüssen, so halten sich Unordnung und Ordnung stets gegenseitig in Schach – und auch über längere Zeit betrachtet steht der Wettstreit unentschieden. Heute und angesichts dieser Feststellung wirkt Le Corbusiers Ausspruch wie eine Donquichotterie. Gerade die Technikwissenschaften, auf die sich Le Corbusier demonstrativ berief, zeigen, dass sich die Komplexität der Welt nicht durch blosses Aufräumen meistern lässt. Komplexe Gegenstände – und hier sind Bauten wie Städte mitzuzählen – gehorchen Mechanismen, die jeder für sich eine eigene Geschichte haben und die deshalb zur Eigendynamik neigen. Um alle Eventualitäten bei der Konzeption eines Bauwerks berücksichtigen zu können, ist Entwerfen also besser als ein evolutionärer Prozess zu verstehen, der keinem im Voraus definierten Ziel und somit keiner vorher bekannten Ordnung folgen kann. Mit anderen Worten: Für jede Aufgabe in der Architektur muss im Laufe des Prozesses selber ein bestimmtes Verhältnis zwischen Unordnung und Ordnung gefunden werden.

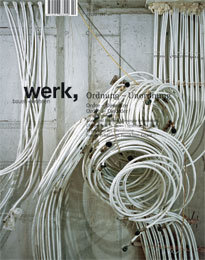

Das vorliegende Heft trägt dieser Suche Rechnung, indem es in einem imaginären Koordinatensystem zwischen den Polen Individuum und Gesellschaft sowie Bau und Werk nach einem kritischen Verhältnis zwischen Ordnung und Unordnung forscht – kritisch im Sinne einer kritischen Spannung, ab der eine Kettenreaktion in Richtung Architektur einsetzt. Der einleitende Beitrag von Andreas La Roche und Tibor Joanelly sucht dieses Moment auf gesellschaftlicher Ebene im Streit zwischen technischen Normen und kreativer Freiheit, während Wolfgang Ullrich nach den Ausprägungen privater Unordnung fragt. Thomas von Ballmoos und Bruno Krucker zeigen anhand einiger Bauten in ihrem Werk, wie zwischen bewusster Entwurfsstrategie und intuitivem Suchen ein organisches Ganzes entstehen kann. Axel Sowa forscht im Frühwerk von David Chipperfield nach den Anteilen an Spezifischem und Allgemeinem, um einen Punkt des Common Sense festzumachen. Anhand zweier Bauten zeigen wir, wie bestimmte Aspekte von Unordnung ihre in Beton gegossene Ordnung finden. Und Christian Salewski untersucht das für eine nachhaltige und lebendige Stadt kritische Grössenverhältnis einzelner Parzellen.

Allen Beiträgen gemein ist, dass in den beschriebenen Gegenständen auf das jeweils spezifische Verhältnis zwischen Ordnung und Unordnung eingegangen wird. Frei nach Le Corbusier müsste man also heute sagen: «Architecturer c’est negocier l’ordre».