Editorial

Erst vor einigen Jahren entdeckten Archäologen einen neolithischen Brunnen und damit die ersten nachweisbaren Holzverzapfungen in Europa. Man nimmt an, dass die Brunnenbauer einen Baumstamm mit Steinbeilen kürzten und dann mit Meißeln aus Stein, Knochen oder Holz der Länge nach spalteten. Anschließend wurden die Bohlen zugehauen, um sie miteinander zu verkämmen, zu verschränken und in der untersten Lage sogar miteinander zu verzapfen.(1) Wenn man bedenkt, mit welchem handwerklichen Aufwand bei gleichzeitig primitivem Werkzeug solche Verzapfungen entstanden sind, scheinen die gestalterischen Möglichkeiten, die sich Architekten und Ingenieuren heutzutage auftun, schier unglaublich. Wir stehen einer hochmodernen und digitalisierten Fertigungsinfrastruktur der holzverarbeitenden Industrie sowie neuen Holzwerkstoffen gegenüber. Dies führt uns zu neuen konstruktiven Lösungen und einer größeren Formenvielfalt. Mit diesem Zuschnitt wollen wir aktuelle Tendenzen im konstruktiven Holzbau aufzeigen – ohne dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu können.

Beginnen wir bei den neuen Holzwerkstoffen: Die Einführung des Brettsperrholzes hat das Bauen mit Holz auf eine neue Ebene geführt – Mehrgeschosser aus Holz sind in der Branche in aller Munde, in der Schweiz wurde nach dem Prinzip der japanischen Origami-Falttechnik eine provisorische Kapelle errichtet. »Der neuere Massivholzbau beschreitet konstruktives Neuland«, schreibt Sabine Kraft im einleitenden Essay, »ob daraus auch eine neue Synthese von Form, Material und Konstruktion entsteht, muss sich aber erst empirisch erweisen.« Diese Frage nach einer materialgerechten Konstruktion ist aber nicht nur für die neuen flächigen Konstruktionen, sondern ebenso für die stabförmigen zu stellen. Holz scheint besonders gut für die Umsetzung komplexer Geometrien geeignet, weil es belastbar ist und sich leicht und präzise bearbeiten lässt. Es scheint, als seien die kompliziertesten Formen machbar – doch nicht alles, was machbar ist, muss auch materialgerecht sein. Immer wieder wird Holz unter großem konstruktivem Aufwand in eine vom Architekten erdachte Form gebracht, in die Form eines Strohhutes zum Beispiel oder in die eines überdimensionalen Sonnenschirmes.

Ingenieur Georg Hochreiner bezeichnet den Ingenieurholzbau als »„Königsklasse“, als Lehrmeister für künftige Ingenieure, da er alle Komponenten enthält, die auch bei anderen Bauweisen zur Anwendung kommen«. Aber, so Hochreiner, »aktuell ist dieses Wissen nur bei wenigen Experten vorhanden und gipfelt in einzelnen Pilotprojekten und vielen missverstandenen Nachahmungen«. Auch wir kommen bei einem Themenheft zum konstruktiven Holzbau nicht an eben diesen Pionierbauten vorbei. Wir haben aber auch Bauten ausgewählt, die auf altbewährte Konstruktionen zurückgreifen und denen man die Lust am Konstruieren ansieht.

Überhaupt – das scheint die Quintessenz aller Beiträge in diesem Zuschnitt zu sein – kommt es auf eine gute Zusammenarbeit von Architekt und Ingenieur an. Je komplexer die Formen, desto wichtiger wird das Zusammenspiel der Disziplinen. Wir hoffen, dass beim Lesen dieser Ausgabe die Freude am Konstruieren mit Holz ansteckt, und wollen mit dem Hinweis auf ein älteres Projekt, die Brücke in Murau der Schweizer Architekten Marcel Meili und Markus Peter und des Tragwerksplaners Jürg Conzett enden. »Wir haben gearbeitet wie in einem gemeinsamen Büro«, erinnerte sich Jürg Conzett in einem Gespräch (siehe Zuschnitt 2) an die damalige Zeit. »Man sitzt zusammen, man probiert aus, man skizziert, man denkt nach, man verwirft, man fängt nochmals an, bis am Schluss etwas da ist, das eben gleichzeitig Architektur und ein Ingenieurbauwerk ist.«

(1) Harald Sträuble: Steinzeit jenseits der Steine, in: Spektrum der Wissenschaft, März 2010, S. 62.

Anne Isopp

Inhalt

Editorial

Text: Anne Isopp

Essay - Berührte Natur

Michael Hausenblas

Themenschwerpunkt

Von Rastplatz zu Rastplatz - Urlauben auf Norwegisch

Karin Triendl

Holzbeläge im Freien - Auf die Konstruktion kommt es an

Claudia Koch

Dünenwandern am Hafen von Tel Aviv

Ganit Mayslits/Udi Kassif

Ingenieurbiologische Verbauungen - Mit Wurzelkraft Landschaftsschäden entgegenwirken

Anne Isopp

Ausguck halten I - Leichtfüßig über das Moor

Anne Isopp

Ausguck halten II - Den Vulkan im Blickfeld

Anne Isopp

Der Tiroler Wink mit dem Zaunpfahl

Manfred Russo

Baden im Fluss - Thermenanlage in Chile

Cathelijne Nuijsink

Holzmodifikationen - Wider die Vergänglichkeit des Holzes

Christoph Schindler

Kraftvolle Überleitung - Ein Holzrohr verbindet Bach und Kraftwerk

Hans-Ulrich Tschätsch

Wertschöpfungskette

Waldinventur

Anne Isopp

Seitenware

Lauberhornrennen im Sommer

Viktor Gertsch

Holzrealien

Tuchfühlung

Hüttengaudi

Big Vogel

Brett vor dem Topf

Michael Hausenblas

Holz(an)stoß

Peter Fischli und David Weiss

Stefan Tasch

Baden im Fluss

(SUBTITLE) Thermenanlage in Chile

»Die Landschaft Chiles ist unsere Stärke und zugleich unsere Schwäche«, sagt Germán del Sol. »Wir Chilenen sind zwar stolz auf unsere Landschaft, für uns ist sie aber nur eine Szenerie zum Anschauen.«

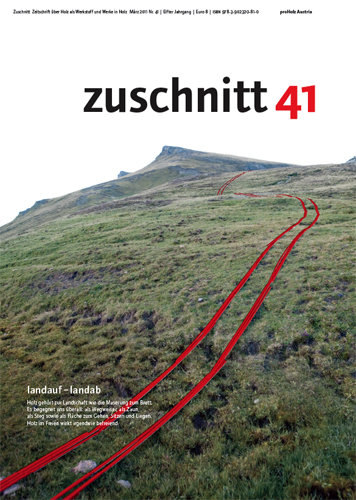

Sieben Jahre lang war del Sol zu Studien- und Arbeitszwecken in Spanien. 1980 kehrte er nach Chile zurück und verfolgt seitdem seine eigene Mission: Er will, dass die Menschen seines Landes die schroffe chilenische Landschaft nicht nur vom Anschauen kennen lernen, sondern diese wirklich erleben. Als er erfuhr, dass auf einer Farm 700 km südlich von Santiago im Nationalpark Villarica sechzig natürliche Heißwasserquellen entdeckt worden waren, machte er sich sofort auf den Weg. Er pachtete die Farm und begann, die heißen Quellen auf eigene Faust zu erkunden. Del Sol säuberte die gesamte Flussböschung von abgestorbenen Büschen und Bäumen und legte 17 unterschiedlich große Heißwasserbecken entlang eines roten Zickzacksteges an. Damit verwandelte der Architekt einen verlassenen Ort zum mittlerweile legendären Thermenkomplex Termas Geométricas.

Del Sol reist oft durch das sich über 4.300 Kilometer von Norden nach Süden erstreckende Chile, um entlegene Orte aufzusuchen. Dabei schaut er sich die Baukulturen der Ureinwohner genau an, um danach, wie er es nennt, eine »gute Kopie« davon anfertigen zu können. Seine Architekturprojekte atmen den Geist ihrer Umgebung und verwandeln diese in ein Gesamterlebnis. Die Termas Geométricas sind aus dem örtlichen Coigue-Holz errichtet. Damit folgt es der zeitlosen Tradition der Mapuche, der Ureinwohner, die in diesem Landstrich leben. Der Coigue ist ein zäher immergrüner Baum, der in den umliegenden Wäldern wächst. Die ansässigen Mapuche führten mithilfe kleiner Handäxte die Holzarbeiten an den Stegen und Häusern der Termas Geométricas durch. Schmale Holzleisten auf den Stegen verhindern das Ausrutschen der Besucher auf dem nassen Holz. Die Leisten sind in einem schrägen Winkel montiert, damit das Regen- oder das von den Schuhen tropfende Wasser ablaufen kann. Unter den Stegen verlaufen Wasserrinnen aus Holz. Über sie wird das Wasser, das mit einer Temperatur von 65 bis 85 Grad Celsius aus dem Boden austritt, zu den Becken geleitet. Die Rinnen sind offen geführt, um Wasserstaus zu verhindern. Der aus dem fließenden Heißwasser austretende Dampf erzeugt im Tal ein angenehmes Mikroklima, das auch das Wachstum der Pflanzen anregt. Zugleich verwandelt der Dampf das gesamte Tal in ein weißes Wolkenmeer.

Das heimische, preiswerte Holz wurde einfach miteinander verschraubt, um dem gesamten Thermenkomplex eine gewisse Leichtigkeit zu verleihen. Indes hat del Sol sehr wohl jedes Detail genau durchdacht. Er hat die Holzelemente überdimensioniert, um den rohen Kräften der Natur zu trotzen und um den Ausmaßen dieser langgestreckten Anlage gerecht zu werden. Alle Holzteile sind zum Schutz vor UV-Strahlung und Pilzbefall mit einer roten Lasur überzogen. Del Sol wählte ein helles Rot, weil es sowohl das Licht als auch den Schatten akzentuiert. An sonnigen Tagen erleben die Gäste den scharfen Kontrast der Architektur zur Vegetation. An bewölkten Tagen wiederum verstärkt das Hellrot das Licht. Doch große Sorgfalt muss nicht Perfektion heißen. Fehler können, so der Architekt, schön sein. Der Eindruck, dass die Anlage noch unvollendet ist, lässt den Gästen Raum zur Kontemplation. »Die Heißwasserbecken erlauben es, die gute Seite der voller Überraschungen steckenden Natur zu genießen, aber auch schon bekannte Dinge mit neuen Augen zu sehen«, meint del Sol. »Ich habe hier nichts hinzugefügt. Die Termas Geométricas sind ein Ensemble von Einzelelementen, die sich wohl schon seit tausend Jahren in dieser Gegend befanden. Nur hat sie bisher noch niemand zusammengefügt.«

(Zeitschrift zuschnitt 41 - landauf - landab, März 2011; Seite 19f.)zuschnitt, Do., 2011.04.21

21. April 2011 Cathelijne Nuijsink

verknüpfte Bauwerke

Termas Geométricas