Editorial

Belebt

Öffentlicher Raum ist überall, wo wir mit uns unbekannten Menschen zusammentreffen können. Diesen Raum nutzen wir aber nur, wenn wir das angstfrei tun können, wenn wir uns dort wohl fühlen. Planerische und bauliche Massnahmen sollten deshalb immer auch anstreben, allen einen möglichst grossen und Vertrauen erweckenden Bewegungsraum ausserhalb der eigenen vier Wände anzubieten. Bereits die Einhaltung weniger Planungsgrundsätze kann das Sicherheitsgefühl stark verbessern.1 Dieses wird bestimmt durch das Zusammenspiel von Wegführung, Sicht- und Hörkontakt, Lichtverhältnissen, Unterhalt und der Belebung eines Ortes.

Wichtige Wegverbindungen sollten nur entlang sozial kontrollierter Gebiete führen und gut gekennzeichnet sein. Die Bewegungsfreiheit darf nicht durch Nadelöhre oder Hindernisse eingeschränkt werden. Ein gute Sicht wiederum bedeutet, vom jeweiligen Standort aus einen Überblick wie auch einen Einblick in die angrenzenden Räume zu haben. Mauern, Hecken oder Vor- und Rücksprünge hingegen können das beeinträchtigen. Eng verknüpft mit dem Überblick ist die akustische Wahrnehmung. Andere Leute zu hören und von ihnen notfalls auch gehört zu werden wirkt sich positiv auf das Sicherheitsempfinden aus.

Die erwünschte gute Sicht hängt stark von den Lichtverhältnissen ab. Tagsüber ist dieser Aspekt vor allem in Unterführungen, Parkhäusern usw. wichtig. Über eine angemessene künstliche Beleuchtung hinaus lässt sich das Sicherheitsempfinden an solchen Orten mittels gezielter Führung natürlichen Lichts erhöhen. Nachts gilt es hingegen, vor allem den Verkehrsraum bewusster für den Langsamverkehr (Fussgänger, Velofahrer) auszuleuchten.

Mit dem Stichwort «Unterhalt» ist gemeint, dass saubere und in Stand gehaltene öffentliche Räume als sicherer empfunden werden. Schmutz und Beschädigung hingegen suggerieren die Anwesenheit von Gewalt. Wichtig ist es, die Möglichkeiten zu nutzen, die sich bereits in der Planung durch Gestaltung und Materialwahl anbieten. Noch früher, schon in der Ortsplanung und der Stadtentwicklung, können die Weichen für die ganz wichtige Belebung eines Ortes gestellt werden. Dies ist aber nicht so einfach zu erreichen, da die wirtschaftliche Entwicklung ihre eigene Geschichte schreibt. So lässt das heutige Überangebot von Büroräumen in vielen Quartieren das Erdgeschoss unternutzt, was auf der Fussgängerebene unattraktive und «tote» Stadträume erzeugt. Dagegen gibt es leider keine Patentrezepte wie Licht und Transparenz. Für die Sicherheit wäre eine gute Nutzungsdurchmischung von Wohnen, Arbeiten und Einkaufen/Freizeit gefragt, was die Belebung zu unterschiedlichen Zeiten fördert. Ausserdem ist darauf zu achten, durch klare Nutzungszuweisungen anonyme Resträume zu vermeiden.

Obwohl durchaus noch mehr getan werden kann, ist doch das Bewusstsein für die Massnahmen zu mehr Sicherheit in den letzten Jahren erfreulich gewachsen. Es ist sogar schon vorgekommen, dass Fachleute in der Stadtbildkommission ein schlechtes Projekt mit guten Sicherheitsargumenten verkaufen wollten.

Barbara Schudel, Ehrenbold Schudel ArchitektInnen, Bern.

schudel@ehrenboldschudel.ch

[1] Sicher und angstfrei. Eine Arbeitshilfe für die Ortsplanung, Grundsätze und Fallbeispiele für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum. Amt für Gemeinden und Raumordnung, 3011 Bern.

Inhalt

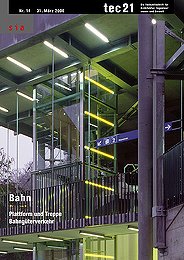

Plattform und Treppe

Daniel Engler

Eine in den 1970er-Jahren geplante, etwas abseits gelegene S-Bahn-Station in der Stadt Bern hatte sich zu einem Drogenumschlagplatz entwickelt, der Vandalismus überhand genommen. Um die Haltestelle wieder attraktiv und sicher zu machen, wurde sie völlig umgekrempelt.

Güterbahnverkehr: Sorgenkind und Hoffnungsträger

Ueli Weidmann, Jost Wichser

Jede Einwohnerin, jeder Einwohner der EU wendet pro Jahr im Schnitt etwa 1000 Euro für Gütertransporte auf. Und diese werden weiter zunehmen: Die EU geht von einer Steigerung um 38% allein im laufenden Jahrzehnt aus.

Blickpunkt Wettbewerb

Neue Ausschreibungen und Preise Zürcher Büro gewinnt den Wettbewerb für die Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin / Laternenhimmel über Roosevelt Island

Magazin

Der Standort machts - Forschungsarbeit zu den Verkehrsauswirkungen von Publikumsintensiven Einrichtungen / Weggerutscht - Ersatz für Standseilbahn / Publikationen: Erwerbsleben, Mobilität und Ausbildung; Velos auf Trottoirs

/ Auswirkungen der EU-Erweiterung / In Kürze / Leserbrief: Norm

SIA 480 - Lücke in der praktischen Anwendung

Aus dem SIA

Ausschreibung „Umsicht - Regards - Sguardi“ / IVBH: Plattform für

Jungingenieure / Register der Dichtungsbahnen / Veranstaltungen für SIA-Homepage

Produkte

Impressum

Veranstaltungen

Plattform und Treppe

Eine in den 1970er-Jahren geplante, etwas abseits gelegene S-Bahn-Station in der Stadt Bern war im Lauf der Zeit zu einem Problemfall geworden. Sie hatte sich zu einem Drogenumschlagplatz entwickelt, der Vandalismus nahm überhand. Die Anwohner nahmen teilweise lange Wege in Kauf, um den Ort zu umgehen. Mit dem Ziel, die Haltestelle wieder attraktiv und sicher zu machen, wurde sie völlig umgekrempelt.

Die Station heisst Felsenau und wird vom Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) bedient. Sie liegt vier Minuten vom Bahnhof Bern entfernt an einer der am dichtesten befahrenen Bahnstrecken der Schweiz und überdies direkt unter dem von Christian Menn konzipierten Autobahnviadukt gleichen Namens. Die Haltestelle wurde 1973 gemäss den Prioritäten der damaligen Zeit bei der Verlegung der Bahntrasse unter die Kantonsstrasse gebaut. Die Strasse musste fortan in einer verwinkelten, unübersichtlichen Unterführung unterquert werden, der Aufgang zum hangseitigen Perron glich einer dunklen Höhle. Der Weg durch die Haltestelle ist zusätzlich auch eine wichtige Fussverbindung, und so verlangten neben den Benutzern der S-Bahn auch die Bewohner der benachbarten Quartiere dringend Verbesserungen.

Erschwerend ist, dass die Station in einem Niemandsland zwischen den Wohnquartieren liegt. Es existieren in der Nähe keine Nutzungen, die das Gebiet beleben könnten, weder tagsüber noch am Abend, so dass unbedingt ein Konzept gefordert war, das auch mit einer geringen Belebung funktioneren würde.

Unterführung aufgehoben

Das Tiefbauamt des Kantons Bern entschloss sich, einen Studienauftrag an eine Arbeitsgemeinschaft von Architektinnen und Ingenieuren zu vergeben. Den Planenden wurde bald einmal klar, dass es kaum möglich war, an der Unterführung grundsätzlich etwas zu verbessern. „In solchen Situationen versuchen wir normalerweise, eine bestehende Unterführung zu erhalten und oberirdische Querungen zusätzlich anzubieten“, sagt die Architektin Barbara Schudel. Hier allerdings war die Ausgangslage so desolat, dass das Planungsteam vorschlug, die Unterführung aufzuheben. Ein nicht unproblematischer Vorschlag, weil er mit sich brachte, dass (allerdings schon grössere) Schulkinder nun eine viel und schnell befahrene Strasse auf einem Fussgängerstreifen überqueren müssen. Aber es gelang, die Nutzer, vertreten u. a. durch den früh in den Planungsprozess einbezogenen Quartierverein, von der Idee zu überzeugen. Begleitende Massnahmen wie eine von 80 auf 60 km / h reduzierte Höchstgeschwindigkeit oder eine Fahrbahnverengung beim Fussgängerstreifen ermöglichten eine substanzielle Verringerung der auf der Strasse gefahrenen Geschwindigkeiten, so dass sogar auf eine Lichtsignalanlage verzichtet werden konnte. Die grosszügige Mittelinsel sowie eine sehr helle nächtliche Ausleuchtung verbessern die Sicherheit beim Übergang zusätzlich.

Die Unterführung wurde übrigens aus Kostengründen nicht abgebrochen, durch fest verschlossene Türen aber unpassierbar gemacht.

Übersicht bringt Sicherheit

Der Grundidee des Konzeptes folgend, die Fussgänger wieder an die Oberfläche zu bringen, wurde ein neuer Weg geschaffen (Bild 1). Von oben kommend führt er vom Fussgängerstreifen auf die Hauptebene der Plattform. Weiter geht es entweder in den Glaslift oder auf die expressive, wanderweggelb gestrichene Stahltreppe. Diese bildet jetzt das aareseitige Merkzeichen der Anlage und führt via die Zwischenplattform auf Perronniveau hinunter zum Aareuferweg. Hier unten befindet sich auch das noch genutzte kurze Stück der bestehenden Unterführung, das den innen liegenden Bahnsteig erschliesst, wo die stadteinwärts fahrenden Züge halten.

Der dreieckig auskragende Grundriss der Plattform ist ein Produkt aus den verschiedenen Geometrien. So nimmt ihre Kante die Richtung der Autobahnbrücke auf, die in grosser Höhe direkt über der Station liegt (Bilder 2 und 6).

Um eine angenehme Aufenthaltsqualität und ein für alle möglichst grosses Sicherheitsgefühl zu erreichen, wurden vor allem Übersichtlichkeit, Hör- und Blickkontaktmöglichkeiten angestrebt. Die Unterführung auf der untersten Ebene zum Beispiel wurde durch den Abbruch der WC-Anlagen verbreitert, und beim inneren Perronaufgang, der aus Kostengründen nicht verändert werden konnte, sieht man nun mit Hilfe der polierten Edelstahlverkleidung der gegenüberliegenden Wand, was um die Ecke vorgeht (Bild 8). Beim äusseren Perron wurde ein Teil der Wetterschutzwand entfernt, man sieht nun vom Bahnsteig aus direkt zur Treppe und zum Lift. Von vornherein war klar, dass der Lift notwendigerweise transparent sein und damit aus Glas bestehen musste.

Sowohl diese Haltestelle als auch die nächste, ebenfalls unterirdische Station, die Tiefenau, werden seit einiger Zeit ab 20 Uhr abends geschlossen. Die Linie nach Unterzollikofen wird am Abend aus Kapazitäts-, Kosten- und Komfortgründen (der Bus fährt in Unterzollikofen als Ortsbus ohne Umsteigen weiter in die Quartiere) auf Busbetrieb umgestellt. Es mussten also auch noch zwei neue Bushaltestellen eingerichtet werden. Als erwünschte Nebeneffekte konnten damit auch ein grosser Teil der Attraktivität zum Beispiel für die Drogenszene von vornherein unterbunden und der Vandalismus eingedämmt werden.

Statik

Die grosse Plattform steht auf zwei hohen Stützen, kragt aber über diese noch hinaus (Bilder 1 und 7).

An der äussersten Ecke führt die Treppe, die von ihrem stählernen, gelb gespritzten Treppenauge getragen wird, nach unten. Die statische Wirkung der Treppenkonstruktion ist je nach Belastungszustand unterschiedlich. Sie kann, abhängig z.B. von der Temperatur, an der Plattform angehängt sein oder auch helfen, diese zu tragen. Die mittlere Plattform, die auf dem Niveau der Bahnsteige liegt und deren äusseren auch erschliesst, ist an dünnen Stahlstangen abgehängt. Die Architekten wollten ihr damit klar eine untergeordnete Funktion zuweisen und damit den Höhensprung in seiner ganzen Grösse gut spürbar machen. Die Haltestelle befindet sich in einem Rutschhang, der bis anhin gerade eben stabil war. Das zusätzliche Gewicht der Plattform konnte nun aber nicht mehr in einer flachen Fundation abgetragen werden. Die beiden hohen Stützen und die Treppe wurden also mit Mikropfählen fundiert. Solche wurden auch unter die bestehenden, jetzt höher belasteten Fundamente eingebracht (Bild 4).

Konstruktion und Bauvorgang

Zu Spitzenzeiten fährt an der Haltestelle Felsenau alle 90 Sekunden ein Zug. Das heisst, dass auch nur geringe Störungen des Betriebs durch den Bau absolut nicht tolerierbar waren. Aus diesem Grund wurde zuerst ein stählernes Schutzgerüst erstellt, um darauf anschliessend gefahrlos die Plattform erstellen zu können. Da die Fahrleitungen in dieser ersten Phase aus Sicherheitsgründen stromlos sein mussten, war es notwendig, die entsprechenden Arbeiten in der nächtlichen Betriebspause auszuführen. Netto standen jeweils nur viereinhalb Stunden zur Verfügung, so dass diese Vorarbeiten 14 Nächte in Anspruch nahmen.

Im Lichtraumprofil bestehen in diesem Querschnitt sehr wenig Reserven, d. h. die Differenz der Höhenkoten von Strasse und Bahngleisen ist so knapp, dass nur wenig Konstruktionsraum für eine Plattform übrig blieb (Bild 4). Um diese Verhältnisse wenigstens ein bisschen zu verbessern, wurde die neue Plattform nach aussen mit einer leichten Steigung versehen.

Die Plattform selber besteht aus einem Stahlrost und darin eingesetzten Betonfertigelementen von jeweils etwa 2u 3 m. Die beiden grossen Kastenträger am Plattformrand mussten in einer Nachtsperre montiert werden, der Rest konnte dann unter Betrieb fertig gestellt werden. Die Fugen der Fertigelemente wurden zusammen mit dem Überbeton ausgegossen.

Die Stahlkonstruktion trägt in beiden Richtungen und auch im Verbund mit dem Überbeton. Die vielen schiefen Winkel und schrägen Anschlüsse waren in Stahl eher kompliziert (speziell im Bereich der Liftöffnung) und teuer. Die ganze Konstruktion in Beton auszuführen wäre billiger gewesen. Dann aber hätte das höhere Gewicht den Hang, in dem die Fundamente stehen, zu stark belastet bzw. wäre die Fundation entsprechend viel teurer geworden.

Alle Stahlteile, auch die unbewitterten, sind feuerverzinkt. Damit wird ein überdurchschnittlicher Rostschutz erreicht, was sich lohnt, weil viele Teile später sehr schwer zugänglich sein werden und man somit Unterhalts- und Reparaturarbeiten so weit als möglich zu vermeiden sucht.

Betonelemente mit Sollbruchstelle

Die Planer sahen eigentlich vor, die Jersey-Elemente (seitliche Betonabweiser) der bestehenden Strasse als Schutz gegen das Befahren der Plattform stehen zu lassen. Sie mussten aber schliesslich doch weggenommen werden, weil deren Integration in das neue Bauwerk nicht sauber zu lösen war.

Die Plattform ist zwar so bemessen, dass sie unter dem Gewicht eines Lastwagens nicht versagen würde, die Verformungen wären allerdings unzulässig gross. So wurden als Schutz neu Betonquader in Sitzhöhe vorgesehen (Bild 9). Sie besitzen eine Sollbruchstelle, so dass, wenn ein schweres Fahrzeug mit grosser Wucht hineinfährt, sie sich lösen und verschieben und nicht etwa die Plattform mit nach aussen reissen. Eine weitere Vorgabe war, dass ein kleiner Schneepflug dazwischen durchfahren kann.

Auf der Gleisebene mussten aus Sicherheitsgründen ebenfalls Anprallbankette erstellt werden, weil die beiden Hauptstützen der Plattform den Zügen hier relativ nahe stehen. Diese Arbeit musste, da sie sich im Lichtraumprofil der Bahn abspielt, nachts ausgeführt werden.

Materialien

Die Grundmelodie spielen ganz unspektakulär verzinkte Stahlteile. Das ist nicht teuer (und sieht auch nicht so aus) und nimmt Bezug auf den Bestand. Eine Ergänzung bilden teilweise edlere Materialien, so zum Beispiel die in Stahlrahmen eingesetzten Steinplatten der Treppe. Ihre Massivität erweckt Vertrauen, sie sind schön und angemessen. Ähnlich die mannshohen Glasbrüstungen auf der oberen Plattform. Sie sind ausserdem notwendig, um jeden Kontakt (z.B. durch Urinieren) mit der darunter liegenden elektrischen Oberleitung sicher auszuschliessen.

Die Wahl des gelben Glasdachs für die Wartezone hingegen erscheint nicht ganz so glücklich. Die Architekten legten Wert darauf, dass man auch von dort aus das Viadukt darüber sehen, sich orientieren kann.

Nach relativ kurzer Zeit ist das Dach aber schon verschmutzt (weil es unter dem Viadukt steht, wird es selten beregnet), was an solchen Standorten noch weniger erwünscht ist als anderswo.

Dafür kann nun auf den Nachtbus oder bei längeren Wartezeiten auch auf die Züge an der übersichtlichsten Stelle und an der relativ belebten Strasse gewartet werden. Die gelbe Farbe nimmt übrigens auch hier das Thema des „file jaune“ auf, das mit Fussgängerstreifen und der gelben Treppenbrüstung angetönt wird.TEC21, Fr., 2006.03.31

31. März 2006 Daniel Engler