Editorial

Die Materialfrage

Bei Sanierungen von Bauwerken ist der Entscheid für die Konstruktion und für die Baustoffe oft von mehr Faktoren abhängig, als dies bei Neubauten der Fall ist. Die schon bestehende Konstruktion ist zu berücksichtigen, statische Randbedingungen sind einzuhalten, und der Umbau muss allenfalls unter Betrieb und damit in sehr kurzer Zeit durchgeführt werden. Damit wird die Materialwahl über das architektonische Konzept hinaus zusätzlich eingeschränkt. Im guten Fall beeinflussen die gewählten Materialien ihrerseits die Konstruktion und das architektonische Konzept.

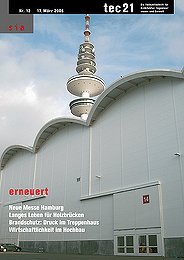

Die Erweiterung der Messe in der Stadt Hamburg ging aus einem Projektwettbewerb hervor, der sich durch eine Besonderheit auszeichnete: Ihm war eine Investorenausschreibung vorausgegangen. Damit war man gezwungen, das siegreiche Projekt nachträglich den Bedingungen und insbesondere dem Preisangebot des ausgewählten Investors anzupassen. Ingenieure und Architekten mussten also versuchen, durch Optimierungen des Wettbewerbsprojektes innerhalb des vom Investor vorgegebenen Kostenrahmens zu bleiben. So musste unter anderem die von den Architekten Ingenhoven und Partner zusammen mit Sobek Ingenieuren entwickelte reine Stahltragkonstruktion einer kombinierten Stahl-Holz-Lösung weichen. Durch ein statisches System, das die gewölbten Holzkuppeldächer nicht einfach auf der stählernen Primärstruktur auflegte, sondern sich die Membrankräfte der Fläche zunutze macht, ist ein echter Hybridbau entstanden.

Die Wahl der Materialien hat einen grossen Einfluss auf die Lebensdauer und die Unterhaltskosten von Bauwerken. Eine neue SIA-Norm soll diese Grössen und ihre monetären Auswirkungen besser vergleichbar und damit aussagekräftiger machen (S.21). Insbesondere bei Brücken ist diese Frage aufgrund der grossen Beanspruchung durch Witterung und Abnutzung zentral. Unser Beitrag auf S.14 zeigt, dass bei den Unterhaltskosten hölzerner Brücken sehr grosse Unterschiede auftreten können. Auf der anderen Seite wird aber auch festgestellt, dass es verschiedene Wege gibt, solche Bauwerke wirtschaftlich zu betreiben. Sei es durch eine geschützte Konstruktion oder dann durch einen sehr sorgfältig ausgeführten Unterhalt. Daniel Engler, engler@tec21.ch