Editorial

«Jeder Bhutanese erhält in seinem Leben einmal die Konzession zum Holzschlagen für den Bau eines Hauses, wofür er nur eine geringe Gebühr an den Staat entrichten muss. Wenn es aber um kommerzielle Bauten geht, ist Holz sehr teuer – ein Kubikmeter Rohholz kostet in der Sägerei ungefähr 230 bis 250 Franken, der Tageslohn eines Zimmermanns zum Vergleich beträgt ca. 8 bis 10 Franken. Das Holz-angebot wird künstlich tief gehalten, zudem rechnet die halbstaatliche Verkaufsorganisation alle Kosten inklusive dem Bau von Forststrassen in den Grundpreis mit ein. Der Einschlag von Holz wird auch durch Gesetze eingeschränkt, die festlegen, dass jederzeit mehr als 60 % der Landesfläche bewaldet sein müssen», notiert Fritz Baumgartner, Projekt- und Oberbauleiter auf der Baustelle in Thimphu (vgl. «Holzbaukunst», S. 23ff.).

In Bhutan zu bauen ist eine Herausforderung, verlangt Umdenken und grosse Flexibilität. So zum Beispiel für die neue Betonbrücke, die in «Handarbeit mit Beton» (S. 20ff.) vorgestellt wird und die ohne moderne Baugeräte realisiert wurde. Die Regierung hat vor Jahren verord-net, dass Kultur und Tradition zu schützen seien. Seitdem werden Neubauten zwar weiterhin meist aus Beton und Stein statt Holz gebaut, jedoch noch mit allerhand Beton-Zierrat überzogen, der traditionelle Schnitzereien imitiert.

Entwicklungshilfsprogramme, z.B von Helvetas, die trotz hohen Erstellungskosten traditionelles Bauen mit Holz und Lehm fördern möchten, sehen sich mit dem in Bhutan weit verbreite-ten, indischen Vorbildern folgenden schnellen und günstigen Bauen konfrontiert. Rendite wird so zwar bald erzielt, Nachhaltigkeit und Kultur bleiben jedoch auf der Strecke. Beide Ansätze sind nicht befriedigend, und es bedarf eines neuen Weges, um aus dieser Sackgas-se der widersprüchlichen Bedürfnisse und Forderungen zu gelangen. In «Holzbaukunst» (S. 23ff.) wird eine Brücke vorgestellt, die auch nur dank Kompromissen entstehen konnte. Beim Bau musste z.B. zwischen Tradition und Naturschutz abgewogen werden, denn das früher genutzte und sehr dauerhafte Zedernholz ist heute eine gefährdete Holzart. Stattdessen bot es sich an, das ausreichend zur Verfü-gung stehende Holz einer Föhrenart zu verwenden.

Die Suche nach einer sinnvollen Kulturvermittlung und -bewahrung gibt es in allen Ländern. Die Redaktion von TEC21 schaut über die Grenze und will auch im nächs-ten Jahr verfolgen, wie Wissenstransfer aus der und in die Schweiz vonstatten geht. Bhutan ist mit ver-gleichbaren Bauaufgaben konfrontiert wie die Schweiz, und die angewandten Mittel kommen dort wie auch hierzulande jeweils mehr oder weniger reflektiert zum Einsatz. In den kommenden Jahren muss Bhutan einen Umgang mit Architektur-Tradition und Investorenbauten finden – im Rahmen der globalen Herausforderungen und der steigenden Komfortansprüche, mit denen jedes Land umgehen muss. Katinka Corts, Clementine van Rooden,

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Wohnüberbauung in Schwerzenbach

10 MAGAZIN

Eine Kirchgemeinde macht Platz | Leserbrief

16 ARCHITEKTUR-TRADITION

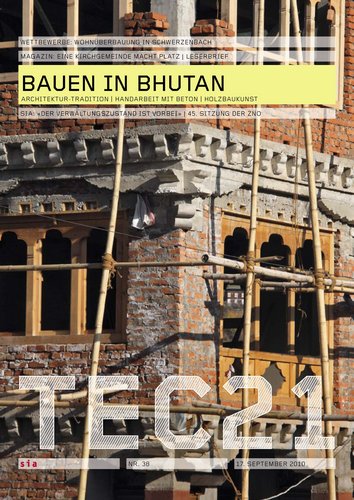

Hanspeter Bürgi Bhutan hat eine reiche Kultur und will diese schützen. Da heute jedoch selten aus Holz gebaut wird, erinnern an vielen Neubauten nur noch Betonverzierungen an früheres Kunsthandwerk.

20 HANDARBEIT MIT BETON

Heinrich Schnetzer Im Auftrag der Helvetas wurde ein Wettbewerb für einen Brückenneubau in Bhutan durchgeführt. Das Projekt von Schnetzer Puskas weist ein spezielles Konzept auf, damit der Ersatzneubau mit einfachen Mitteln realisiert werden konnte.

23 HOLZBAUKUNST

Wolfram Kübler Die architektonisch und kulturell wichtige Holzbrücke am Punakha-Dzong wurde einst von einer Flutwelle zerstört. 2008 konnten der Architekt Fritz Baumgartner und die Ingenieure von Walt Galmarini einen Neubau aus Holz fertigstellen.

27 SIA

Adrian Altenburger: «Der Verwaltungszustand ist vorbei» | 45. Sitzung der ZNO

31 PRODUKTE

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

Architektur-Tradition

Bhutan will sein reiches Kulturerbe erhalten. Strenge Bauvorschriften regeln heute vor allem die äussere Gestaltung der Neubauten, die ein traditionelles Bild wiedergeben sollen. Doch weder der von indischen Vorbildern übernommene «günstige» Betonskelettbau noch der aus der heimischen konstruktiven Tradition adaptierte «teure» Holzbau scheinen die Architektur in Bhutan nachhaltig positiv zu beeinflussen. Eine neue regionale Architekturkultur muss gefunden werden.

Ein gleichmässiges Stampfen, dazu entspanntes Geplauder und monotones Singen. Ein Gemeinschaftswerk entsteht. In einem abgelegenen Tal im Westen Bhutans arbeitet eine Bauernfamilie mit Hilfe der Nachbarn an ihrem Haus. Der Bauplatz ist sorgfältig ausgewählt, rituell gereinigt, ausgesteckt, die Steinfundamente sind gesetzt, eine Stampflehmwand wächst Schicht um Schicht empor. Haustypologie, Konstruktionsweise und Baumethode entsprechen der Tradition. Über Generationen hat sich eine lokale Baukultur aus dem klimatischen und kulturellen Kontext und den Bedürfnissen der Menschen entwickelt. Das Baumaterial – Erde, Stein, Holz – ist vor Ort verfügbar, ebenso das handwerkliche Können. Szenenwechsel: Ein gleichmässiges Kratzen, dazwischen ein Hämmern. Schweigend werden Kies und Sand gemischt, werden dicke Armierungseisen mit einem grossen Hammer getrennt. In der Talsohle bei Wangdu Phodrang, einem Bezirkshauptort im Westen Bhutans, entsteht unterhalb der Klosterburg aus dem 16. Jahrhundert eine neue Stadt. Innerhalb eines schachbrettartigen Masterplans ziehen indische Arbeitskräfte drei- bis viergeschossige Stahlbetonskelette hoch und mauern diese mit Backsteinen aus.

Kulturerbe und «Gross National Happiness »

Bhutan ist in Bewegung. Das kleine Land (vgl. Kasten links), zwischen China und Indien am Nordhang des Himalajas gelegen, verfolgt seit Jahren einen dezidierten Kurs zwischen Erhalt und Stärkung der kulturellen Identität einerseits und einer sanften Öffnung und Internationalisierung andererseits. Vor mehr als 30 Jahren hat der damalige König Jigme Singye Wangchuk dem Begriff des Bruttosozialprodukts (GDP, Gross Domestic Product) sein Konzept des GNH (Gross National Happiness) entgegengesetzt.[1] Die auf buddhistischen Idealen aufbauende Philosophie versucht Glück als Gleichgewicht von spirituellen und materiellen Bedürfnissen zu verstehen und baut auf nachhaltige und gerechte Entwicklung, Erhaltung und Förderung kultureller Werte, Schutz der Natur und gute Regierungsführung. Das ausserordentlich reiche Kulturerbe zeigt sich auch in der traditionellen bhutanischen Architektur. Die Faszination liegt im charakteristischen Umgang mit der Topografie und der unverkennbaren Typologie der Bauten. Wenige kraftvolle Bautypen prägen das Bild dieses Landes, das sich über mehrere Klimazonen erstreckt. In den nördlichen Hochtälern des Himalajas sind halbnomadisierende Lebensweisen der Layapas oder der Brokpas mit ihren kargen Steinbehausungen vorherrschend. Die traditionellen Bauten ganz im Süden passen sich dem subtropischen Klima an und widerspiegeln die hinduistische Lebensweise der vor Generationen eingewanderten Lhotshampas, wobei das politische Zentrum heute das architektonische Gesicht auch im Süden bestimmt. In den Tälern der mittleren Landesteile, mit mildem Monsunklima zwischen 1000 und 4000 m ü. M. gelegen, überwiegen die buddhistischen Einflüsse der Drukpas. Dank einer verstärkten Reichseinigung entwickelte sich dieses Gebiet seit dem 17. Jahrhundert zum kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und religiösen Zentrum. Klosterburgen (dzong) thronen an strategisch wichtigen Stellen in den Haupttälern. Unzählige Tempel (lhakang) und Klöster (gompa) finden sich an sorgfältig ausgewählten Orten. Bauernhäuser (gung chim), einzeln oder in kleinen Gruppen, stehen verstreut zwischen Ackerfeldern. Immer wieder markieren buddhistische Stupas (chörten) und Gebetsmauern (mani) Wegpunkte, und technisch perfekte Auslegebrücken (basa) oder Kettenbrücken (zam) ermöglichen die Flussübergänge im steilen Gelände.[2]

Klosterburg und Bauernhaus

In ihrer Bedeutung sind bhutanische Klosterburgen den europäischen Festungen des Mittelalters ähnlich. Doch im Gegensatz zum musealen Charakter heutiger Schlösser und Burgen in der Schweiz bilden die Klosterburgen in Bhutan weiterhin die politischen und religiösen Zentren. Im gleichen baulichen Komplex wird einerseits klösterliches Leben praktiziert, andererseits ist es der Administrations- und Gerichtsort des Bezirks. Das Klosterburgen-System als administrative Struktur wurde bereits im 12. Jahrhundert aus Tibet eingeführt. Viele der heutigen Klosterburgen entstanden im 17. Jahrhundert, als Shabdrung Ngawang Namgey das Land einte. Damit setzte ein Prozess von kultureller Erneuerung und gleichzeitig verstärkter nationaler Identität ein. Innerhalb eines vorgegebenen Spielraums von Bauvolumen, Raumbeziehungen, architektonischen Elementen und Symbolen wurden die Klosterburgen den jeweiligen Gegebenheiten und Bedürfnissen angepasst. Für die Klosterburg in Thimphu bedeutete dies in den 1960er-Jahren mit dem Ausbau zum Regierungs- und Administrationsgebäude der Hauptstadt eine grossmassstäbliche Erneuerung. Im Punakha-dzong (Abb. 6, Seite 13) werden seit mehr als 20 Jahren die Tempel sorgfältig restauriert, aber auch aus-, um- und neu gebaut. Das komplexe Raumgefüge wird noch dichter; räumliche Hierarchien und Bezüge verlagern sich vom traditionellen Mittelturm (utse) zu einer neuen Balance innerhalb der Gesamtanlage. Im südwestlichen Distrikt Chuka wird zurzeit sogar ein Neubau einer Klosterburg in der traditionellen Formensprache und mit möglichst hoher Konstruktions- und Materialechtheit erstellt.

Die politisch-religiöse Architektur der Klosterburgen steht in einer interessanten Wechselbeziehung zur Wohnarchitektur der verstreut liegenden Bauernhäuser. Architektonische Kohärenz, Wechselwirkung und Harmonie zwischen den beiden Bautypen bilden eine geschichtliche Konstante im Kreislauf architektonischer Erneuerungen.[3] Typische Konstruktionsweisen – wie die massiven Bruchsteinmauern, die leicht wirkenden Holzkonstruktionen der optisch schwebenden Dächer, die auskragenden Holzfachwerkwände und Dachvorsprünge (ekra, rabsel) oder Bauelemente wie Türen und Fenster – sind in vergleichbarer Weise ausgebildet.[4] Das traditionelle Architekturvokabular lässt dabei eine erstaunlich grosse Vielfalt in der Einheit zu und reagiert gleichzeitig auf unterschiedliche Funktionen und Nutzungsansprüche ebenso wie auf topografische Besonderheiten. In der Grundtypologie bestehen Bauernhäuser aus einem Sockel aus Bruchstein oder Lehm. Das Sockelgeschoss wird für Tiere, als Lagerraum und zuweilen als zusätzlicher Schlafraum genutzt. Im Obergeschoss befindet sich als zentraler Raum die Küche, dazu ein Lagerraum, ein Altarraum und ein weiterer Schlafraum. Unter dem ausladenden und offenen Dach aus Holzschindeln, Stein oder Wellblech werden Vorräte getrocknet und aufbewahrt. Die hybride Massiv- und Leichtbaukonstruktion erlaubt mehrstöckige Bauweisen. In den Streusiedlungen stehen die einzelnen Bauernhäuser und die religiösen Bauten in einer aufeinander subtil abgestimmten Raumordnung.

Urbanisierung gemäss indischem Vorbild

Mit der kontinuierlichen Öffnung des Landes seit den 1960er-Jahren nimmt der Einfluss neuer Denkweisen zu. Indien wird zum starken Partner einer modernen Entwicklung. Auch die schweizerische Entwicklungszusammenarbeit ist seit über 50 Jahren in Bhutan aktiv (vgl. Kasten S. 16). Bis in die frühen 1970er-Jahre war Bhutan eine reine Agrargesellschaft, nun beginnt eine gewisse Urbanisierung. Siedlungskonzepte versuchen, in der Hauptstadt Thimphu die Nachfrage nach Wohnungen, Dienstleistungsbauten und notwendiger Infrastruktur zu lösen.[5] Allmählich werden die traditionellen Bauweisen durch indische Bautypologien und Standards verdrängt. In den letzten 20 Jahren entstanden massenweise mehrstöckige Betonskelettkonstruktionen (Abb. 2), überzogen mit einem bhutanischen Zuckerguss (den heute in Beton gegossenen und bemalten Verzierungen, die traditionelle Holzkonstruktionen nachbilden; Abb. 3 und 4), scheinbar planlos ausufernd. Bald werden die letzten der in den 1980er-Jahren in traditionellem Stil erstellten zweistöckigen Geschäftsbauten entlang der Hauptstrasse Norzim Lam durch fünfstöckige Bauten ersetzt. Die Bauvorschriften[6] zur Erhaltung einer bhutanischen Architekturkultur bleiben meist kraftlos, weil sie sich einzig auf ein äusseres Bild konzentrieren, unabhängig von Massstab, Nutzung, Material, Konstruktion oder Baumethode.

NRTI Lobesa und Paro College of Education

Einen anderen Weg hat Helvetas in verschiedenen Infrastrukturprojekten eingeschlagen. Obschon die Bauten (untergeordneter) Teil eines Programms zur Ausbildung landwirtschaftlicher Berater in Lobesa sowie Primar- und Sekundarlehrkräfte in Paro sind, müssen sie einer kritischen architektonischen Reflexion standhalten. Im Natural Ressources Trainig Institute (NRTI) Lobesa[7] entstand in den 1990er-Jahren, finanziert durch die DEZA, ein grosser Schulkomplex mit Klassenräumen, Verwaltung und Unterkünften sowie einer Wohnsiedlung für Mitarbeitende (Abb. 5). Der akademische Teil wurde analog einer räumlichen Abfolge und in der Typologie einer Klosterburg, der Wohnteil in Analogie zum bhutanischen Bauernhaus weitgehend mit traditionellen Materialien und Konstruktionen ausgeführt. Die Logik aus der Kleinteiligkeit des Stützenrasters oder der Fensterteilung führt allerdings in Schulräumen teilweise zu unbefriedigenden Nutzungssituationen. Einzelne, später von den Nutzern aussen angebrachte Klimageräte deuten auf einen ungelösten Konflikt zwischen der gewählten Bauweise und modernen Bedürfnissen, und sie zeugen von mangelnder Sensibilisierung, die technischen Fragen auch gestalterisch-konstruktiv zu lösen.

In Ergänzung zu einem bestehenden Schulkomplex in Paro haben die DEZA und Helvetas Mitte der 1990er-Jahre einen ersten und zwischen 2001 und 2009 einen zweiten Ausbauschritt der Schule geplant und ausgeführt (Abb. 6).[8/9] Ausgehend von der gleichen Grundphilosophie wie in Lobesa entstanden Schul- und Administrationsgebäude, Wohnbauten, ein Auditorium und eine Bibliothek sowie eine grosse Sport- und Versammlungshalle. Durch technische und komfortmässige Optimierungen – wie Beton- und Holzstrukturen, die grössere statische Spannweiten ermöglichen, Wärmedämmungen bei Fenstern und an der Gebäudehülle, elektrische Zentralheizung in einzelnen Gebäuden – wurden die Bauten verbessert und die Bedürfnisse der Nutzerschaft gut umgesetzt. Das recht harmonische Gesamtbild lässt jedoch die Frage nach Form und Inhalt weiter offen. Gleichzeitig muss auch festgestellt werden, dass der wünschenswerte Transfer von planerischem und handwerklichem Wissen und Können wenig Wirkung zeigt und damit eine kreative Weiterentwicklung der Architekturkultur (noch) nicht wirklich stattfindet.

Regionale Architekturkultur

Keiner der beiden Ansätze für neue urbane Bauaufgaben – der von indischen Vorbildern übernommene «günstige» Betonskelettbau wie auch der aus einer heimischen konstruktiven Tradition adaptierte «teure» Holzbau, wie ihn Helvetas und andere Institutionen vertreten ? scheint die Architektur in Bhutan nachhaltig positiv zu beeinflussen. Da bleibt ein Modell, das kurzfristig tiefe Baukosten (und schnelle Gewinne) anstrebt und dabei längerfristige Perspektiven wie Betrieb, Unterhalt sowie soziale und kulturelle Auswirkungen ausblendet, ebenso erfolglos wie ein Konzept, das in der analogen und traditionellen Konstruktions- und Formensprache erstarrt. Problematisch wirken sich die auf einer im wahrsten Sinne oberflächlichen Ebene gedachten Richtlinien aus, die ein traditionelles architektonisches Bild als für das ganze Land gültiger «Nationalstil» erhalten wollen.[10] Damit die reiche bhutanische Kultur nicht zur reinen Folklore verkommt, braucht es grundlegende Veränderungen und neue Ideen. Dabei sind globale Herausforderungen, wie Klimawandel und Ressourcenknappheit, ebenso einzubeziehen wie der Anspruch an heutigen Komfort. Denn auch Bhutanerinnen und Bhutaner wünschen sich behagliche Innenräume, was logischerweise gut gedämmte Gebäudehüllen und effiziente Heizungen erfordert; also weniger Elektroheizöfen, dafür aber beispielsweise mehr solare Warmwasseraufbereitungen als integrale Bestandteile eines Hauses.[11] Die Vision der «Gross National Happiness» – in der Verbindung von nachhaltiger und kultureller Entwicklung – müsste konsequent und ehrlich nach einer regionalen Architektursprache suchen. Sie sollte nach Grundprinzipien der traditionellen Bautypologie forschen, diese mit heutigen Bedürfnissen verbinden und mit angepassten Baumethoden und nachhaltigen Baumaterialien umsetzen. Also Stampflehm und Stahlbeton, Tradition und Moderne klug verbinden. Jedoch nicht ausschliesslich in einem technokratischen Sinne, sondern mit hohem Respekt vor der Bedeutung der Bauten im religiösen, kulturellen und lokalen Kontext ? und im ständigen Prozess der (kulturellen) Erneuerung.

[ Hanspeter Bürgi, dipl. Architekt ETH SIA FSU, Nadel ETH, Partner bei BSR Bürgi Schärer Raaflaub Architekten sia AG in Bern und Dozent an der Hochschule Luzern – Technik & Architektur, arbeitet seit 1991/92 an verschiedenen Projekten in Bhutan.TEC21, Do., 2010.09.16

Anmerkungen

[1] Society Switzerland-Bhutan (Hg.): Far apart and close together, Bhutan and Switzerland – Partners in Development since 1950. Weinfelden, 2008

[2] Department of Works, Housing and Roads (Hg.): An Introduction to Traditional Architecture of Bhutan. Thimphu, 1993

[3] Marc Dujardin: «Von der Festung zum Bauernhof: eine lebendige Architektur», in: Christian Schicklgruber & Françoise Pommaret (Hg): Bhutan. Festung der Götter. Wien, Museum für Völkerkunde, 1997, und Basel, Serinda Publications, London, Museum der Kulturen 1998

[4] Chang Dorji: Clear Exposition of Bhutanese Architecture. Thimphu, 2004

[5] Geley Norbu: Thimphu, Then and Now. Thimphu, Galing Printers and Publishers, 2008

[6] Dep. of Urban Development and Housing (Hg.): Traditional Architecture Guidelines. Thimphu, 2001

[7] Royal Government of Bhutan/Helvetas (Hg.): NRTI Lobesa, Project Documentation Academic and Staff Housing. Thimphu, 1989/1991

[8] Royal Government of Bhutan/Helvetas (Hg.): Teacher Training College, TTC Construction Phase 3, Paro – Bhutan, Project Documentation. Thimphu, 1992

[9] Royal Government of Bhutan/Helvetas (Hg.): National Institute of Education (NIE), Paro/Samtse, Bhutan, Infrastructure Master Plan. Thimphu, 2001

[10] Ingun Bruskeland Amundsen: On Sacred Architecture and the Dzongs of Bhutan, Tradition and Transition in the Architectural History of the Himalayas. Oslo, School of Architecture, 2003

[11] vgl. Kasten S. 16, Forschung Hochschule Luzern

[12] Lily Wangchhuk: Facts about Bhutan, the Land of the Thunder Dragon. Thimphu, 2008

Bhutan

Bhutan, mit der Hauptstadt Thimphu, liegt am Südhang des Himalaja. Im Norden ist es begrenzt durch Tibet/China, im Süden durch Indien. Über 80 % des 38 400 km2 grossen Landes (Schweiz 41 200 km2) liegen auf über 2000 m Höhe. 7.8 % des Landes sind landwirtschaftlich genutzt, 72.5 % sind bewaldet. Land- und Forstwirtschaft sind neben dem Tourismus und dem Verkauf von Wasserkraft die wichtigsten Wirtschaftszweige. Das Land ist heute eine demokratisch- konstitutionelle Monarchie.12 Die Zusammenarbeit mit Österreich und der Schweiz ist unter allen Ländern Europas, die Entwicklungshilfe in Bhutan leisten, besonders hervorzuheben. Beide Länder stehen für eine beispielhafte Entwicklungskooperation, da sie vor dem Hintergrund ähnlicher topografischer Verhältnisse prädestiniert sind, optimale Lösungen für Bhutans Probleme zu entwickeln. Die Zusammenarbeit zwischen Bhutan und der Schweiz gründet auf einer privaten Initiative aus den 1960er-Jahren, die 1975 von Helvetas ausgebaut und in Kooperation mit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) weitergeführt wird. Die Schwerpunkte: Infrastruktur und ländliche Entwicklung, nachhaltiges Management natürlicher Ressourcen, Bildung und Kultur, Zivilgesellschaft und Staat. www.bhutan.gov.bt; www.helvetas.org

Forschung HSLU

Im Forschungsprojekt «Klima und Komfort – Energie und Gebäude» werden am Kompetenzzentrum Material Struktur und Energie in Architektur (CC MSE A) der Hochschule Luzern – Technik & Architektur die Auswirkungen klimatischer Einflüsse auf und die veränderten Komfortansprüche an die Gebäudehülle und die Gebäudetechnik am Fallbeispiel von Bhutan untersucht. Dabei sollen prototypische Erkenntnisse auf weitere Gebiete mit ähnlichen Ausgangslagen ausgedehnt werden. Eine differenzierte Betrachtung des Komfortbegriffs ist auch im europäischen und speziell im schweizerischen Kontext relevant. Parallel zur Forschungsarbeit werden im Herbstsemester 2010 im Rahmen des Masterstudiengangs Architektur Analysen und Projekte erarbeitet zum Thema «Ein Haus in den Alpen – ein Haus im Himalaja: Weiterbauen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten mit dem Fokusbereich Energie». www.hslu.ch; www.master-architektur.ch

16. September 2010 Hanspeter Bürgi

Handarbeit mit Beton

Die Hauptverkehrsachse im Landesinnern von Bhutan führt über eine der wichtigsten Flussüberquerungen. Sie wurde durch eine Notbrücke sichergestellt. Weil Hochwasser sie mehrfach einrissen, musste sie ersetzt werden. Die Ingenieure von Schnetzer Puskas entwickelten für die neue Brücke eine auf Umfeld und traditionelle Bauweise zugeschnittene Tragkonstruktion aus Beton, die ohne moderne Baugeräte realisiert werden konnte.

Das Königreich Bhutan liegt etwa 1000 km nördlich der Indischen Metropole Kalkutta inmitten des Himalaya. Die von Nord nach Süd verlaufenden Täler strecken sich von der 200 m ü. M. liegenden Ebene des Brahmaputra bis hin zu den 7500 m hohen Berggipfeln an der tibetischen Grenze. Der im Landesinneren verlaufende «West-Ost-Highway» führt über die 3000 m hohen Pässe und die Flüsse der tief eingeschnittenen Täler – dabei muss man sich vorstellen, dass dieser Highway vom Ausbaustandard her nicht einmal einer Schweizer Landstrasse entspricht. Die alte Bailey-Brücke über den Puna Tsang Chhu musste dringend ersetzt werden. Das Projekt dafür wurde im Rahmen eines Brückenwettbewerbs, den das Swiss Resource Centre and Consultancies for Development (Skat) im Auftrag der Helvetas durchführte, entwickelt. Drei Schweizer Ingenieurbüros erhielten die Aufgabe, ein Brückenprojekt mit einem vorgegebenen Baustoff zu erarbeiten. Entsprechend den Vorgaben wurden eine Holzbrücke, eine Stahlbrücke und die realisierte Betonbrücke erarbeitet.

Herausfordernde Randbedingungen

Durch die Monsunniederschläge haben die Flüsse eine ausgeprägte Jahresgangcharakteristik. Während der Monate Juni bis Oktober führen sie Hochwasser; Arbeiten im Fluss sind dann nicht möglich. Ausserdem stauen Endmoränen die Gletscher im Ursprungsgebiet immer wieder ein und bilden Seen. Diese durchbrechen in regelmässigen Zeitabständen die Moränendämme. Die entstehenden Flutwellen zerstören flussabwärts grössere Talabschnitte (vgl. «Holzbaukunst», S. 23 ff.).

Neben diesen hydrologischen Randbedingungen musste die Brücke auch im Hinblick auf die geo- und vor allem die bautechnischen Randbedingungen konzipiert werden. Die lokalen Ressourcen für den Bau von grossen Brücken sind bescheiden. Kiesvorkommen zur Herstellung des Betons sind kaum vorhanden. Meistens werden grosse Bollensteine mit einem Hammer direkt im Flussbett in mühsamer Handarbeit von Frauen zu Betonkies zerkleinert. Für die Betonherstellung dienen Betonmischer mit einem Fassungsvermögen von 0.5 m³; beschickt werden sie von Hand. Die Mischung wird mit einfachen Volumenmassen aus Holz zusammengestellt. Der Transport des Betons auf die Baustelle und das Einfüllen in die Schalung erfolgten mit sogenannten «Stahlpfannen», die auf dem Kopf getragen werden und ein Fassungsvermögen von nur zwei bis drei Schaufeln haben. Ausserdem müssen Stahlteile für Brückenträger oder für Hilfsgerüste über 1000 km auf schmalen Gebirgsstrassen von Kalkutta antransportiert werden. Dabei erlauben die kurvenreichen Passstrassen nur eine maximale Transportlänge von 6 m.

Brückenkonzept massgeschneidert

Um eine «High-Tech»-Brücke mit den vor Ort beschränkten Ressourcen zu bauen, bedurfte es eines entsprechenden Tragwerkskonzepts. Es sollte, aufbauend auf den lokalen bautechnischen Möglichkeiten, neue Erkenntnisse des Brückenbaus adaptieren und ökonomische Randbedingungen berücksichtigen.

Der beidseitig anstehende Fels und die fehlenden bautechnischen Möglichkeiten, die eine Pfeilerfundation im Fluss verunmöglichten, verlangten eine grosse Hauptspannweite, einen ausreichend grossen Abflussquerschnitt und eine uferseitige Brückenfundation. Aufgrund der geotechnischen und der geometrischen Gegebenheiten sowie ökonomischer Überlegungen fiel die Wahl des Typs auf eine Bogenbrücke mit Kämpferfundamenten im anstehenden Fels der Talflanken. Wie Vergleiche an alten, in der Schweiz gebauten Brücken zeigten, sind Bogenkonstruktionen bei einem hohen Verhältnis von Material- zu Lohnkosten sehr materialökonomisch. Ein Beispiel hierfür ist die Salginatobelbrücke von Robert Maillart. Die ökonomischen Verhältnisse bzw. das Verhältnis Lohn- zu Materialkosten sind heute in Bhutan mit denjenigen vor etwa 80 Jahren in der Schweiz zur Blüte des Bogenbrückenbaus vergleichbar.

Zeitfenster von sieben Monaten

Der bereits vor mehr als 200 Jahren gewählte Standort für eine traditionelle Holzbrücke war auch für die neue Bogenbrücke der geeignetste, denn Untersuchungen für alternative Brückenstandorte führten nicht zum Erfolg. Aufgrund der geotechnischen Randbedingungen war an dieser Stelle jedoch eine Brückenkonstruktion mit einer relativ grossen Spannweite von etwa 100 m notwendig. Ein Brückenbau mit dieser Spannweite ist auch in der Schweiz mit ihrem hohen Stand an technischen Mitteln keine Kleinigkeit.

Die Tradition des Holzbrückenbaus, aus dem der bekannte Lehrgerüstbau der Schweiz entstand, ist in Bhutan nicht vorhanden. Ausserdem musste wegen der Monsunniederschläge eine Bogenkonstruktion entwickelt werden, die in nur einem Halbjahr aufgebaut werden konnte. Noch vor den Mitte Juni einsetzenden Monsunniederschlägen mussten der Bogen selbsttragend und allfällige Hilfskonstruktionen aus dem Flussbett geräumt sein. Entsprechend wurden Hauptarbeiten im Fluss wie Kämpferfundamente und Bogenherstellung jeweils in einem Winterhalbjahr ausgeführt. Um die kurze Bauzeit einhalten zu können, baute das Konzept für die Herstellung des Bogens auf alten, bekannten Methoden auf und wurde mit modernen Bauverfahren ergänzt, die auch in Bhutan anwendbar sind. Teile der Bogenplatte wurden vorfabriziert. Diese Betonelemente wirkten bereits nach dem Einsetzen des letzten Elements – des sogenannten Schlusssteins – als Druckbogen; dadurch wurde das Lehrgerüst – Stahlträger, die auf leichten Gerüsttürmen aufsetzten (Abb. 4) – entlastet und Tragreserven für weitere Lasten frei. Die U-förmig ausgebildeten Betonelemente dienten bei der Vervollständigung der Betonplatte als Stirn- und Bodenschalung. Stabilisiert wurde die dünne Bogenplatte schliesslich mit den aufgesetzten Bogenrippen aus Ortbeton. Der damit einhergehende stabile Zustand wurde am Ende des siebten Monates erreicht. Die Stahlträger für das Lehrgerüst wurden in Kalkutta produziert und auf die Baustelle transportiert. Wegen der Transportkosten, aber auch weil Stahl in Bhutan sehr teuer ist, wurden die Träger so ausgebildet, dass sie nach dem Bau des Bogens wieder ausgebaut und als Verbundträger für die Fahrbahnplatte verwendet werden konnten (Abb. 5). Die Träger, die Aussteifung im Bauzustand, die erforderlichen Nietlöcher und die Auflagerknoten der Gerüsttürme waren Teil der Planung. Nach der Demontage und der Ausbesserung des Korrosionsschutzes wurden die Träger umgedreht, sodass die aufgeschweissten Stahlwinkel als Verbunddübel nach oben zu liegen kamen. Mit Flanschblechen und Nieten wurden sie an der vorgesehenen Stelle zu zwei durchlaufenden Verbundträgern zusammengebaut. Nach der Fertigstellung wurden darauf vorfabrizierte Elemente verlegt, die als Schalung für die Fahrbahnplatte dienten. Diese wurden, wie die Bogenelemente auch, auf der kleinen Produktionseinrichtung nahe der Baustelle gefertigt.

Etappierter Bauablauf

Für die Bauphase musste eine geeignete Baustelleneinrichtung gefunden werden. Am einfachsten konnten die Baustellentransporte mit einem Kabelkran bewerkstelligt werden – zumal vor zehn Jahren in Bhutan noch keine Baukräne zur Verfügung standen. Er war auf der Brückenachse installiert. Der Brückenbau erfolgte in mehreren Abschnitten: Erst wurden im Winterhalbjahr 2000 die Kämpferfundamente erstellt; im gleichen Halbjahr begann die Fertigteilproduktion für Bogen- und Fahrbahnplatte. Im zweiten Bauabschnitt 2001 wurde im vorgegebenen Zeitfenster von sieben Monaten der Betonbogen erstellt. Anfangs wurden die provisorischen Fundamente für die Lehrgerüsttürme in Flussmitte installiert. Dafür wurden in Drahtnetze eingeschlossene Bollensteine ins Wasser abgeteuft, bis der Sockel stark genug war, der Strömung standzuhalten. Auf die darauf betonierte Platte wurden die Gerüsttürme angeschlossen, die den Bogen jeweils in seinen Knickpunkten stützten. Um die vier Knickpunkte ausführen und die Verbundträger in den richtigen Längen einbauen zu können, montierte man auf den Gerüsttürmen vorgefertigte Zwischenstücke. Sobald das Lehrgerüst stand, konnten die Bogenelemente platziert und mit einer 2 cm dicken Mörtelfuge miteinander verbunden werden. Nach dem Erreichen des stabilen Zustandes wurden die Pfeiler und Widerlager erstellt, die Lehrgerüstträger demontiert und als Verbundträger wieder eingebaut sowie die Fahrbahnfertigteile verlegt. Im Überbeton der Fahrbahnplatte wurde als Stirnschalung bereits der Stahlanschluss für den Holzgehweg integriert. Geländer und Gehwegbelag aus Lärchenholz kragen über die eigentliche Betonkonstruktion aus. Die handgeschnitzten Holzpfosten mit dem Geländer sind Tradition in Bhutan.

Wissenstransfer

Das Projekt zeigt, dass es möglich ist, ohne moderne Baugeräte eine grosse Brücke zu bauen - ein entsprechendes Konzept vorausgesetzt. Die Herausforderung lag nicht nur in der ingenieurspezifischen Planung, sondern auch auf der Baustelle bei der Umsetzung. Die Zusammenarbeit der Verantwortlichen war durch eine grosse Kooperationsbereitschaft geprägt. Ein Ziel der engen Zusammenarbeit war auch, die Ingenieure der Road Bridge Division in grundlegenden Aspekten des Brückenbaus zu unterstützen und auszubilden.

[ Heinrich Schnetzer, Dr. sc. techn., dipl. Ing. ETH, Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Basel ]TEC21, Do., 2010.09.16

Am Bau Beteiligte:

Bauherrschaft: Royal Government of Bhutan & Helvetas Bhutan

Tragwerksplaner und Baubegleitung: WGG Schnetzer Puskas Ingenieure AG, H. Schnetzer

Bauunternehmer: Joint Venture S.P. Malik Kalkutta (Indien) & Singye Construction, Thimphu (Bhutan), J. M. Kapoor

Bauleitung: Helvetas Bhutan, Johannes Pfaffen & Ministry of Communication Bhutan, Road Bridge section, Phuntso Wangdi

Termine und Kennzahlen:

Baubeginn: 2000

Fertigstellung: 2002

Brückenlänge: 120 m

Bogenspannweite: 96 m

Pfeilhöhe: 11.16 m

Pfeilverhältnis: 1/8.6

Brückenbreite: 8.8 m (Fahrbahn: 6.4 m, Gehwege: 2 × 1.2 m)

Beton: 978 m³

Betonstahl: 126 t

Baustahl: 106 t

Gesamtkosten: 2.2 Mio. Fr.

16. September 2010 Heinrich Schnetzer