Editorial

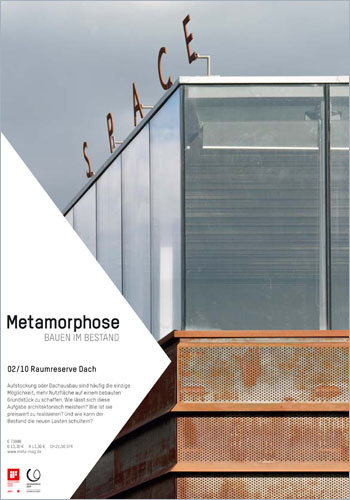

Fokus: Raumreserve Dach

„Seit der Verwendung des Asphalts ist auch das flache Dach (...) möglich. Aber die meisten Architekten wußten mit dem flachen Dach nichts anzufangen. Heute kann man sagen: Das flache Dach ist, da es das beste, billigste und dauerhafteste Dach ist, das Kriterium dafür, ob man es mit einem Architekten oder einem Theaterdekorateur zu tun hat.“ (Adolf Loos, 1924 [1])

Mit seinen provokanten Thesen zettelte Adolf Loos 1924 einen Streit an, der die Welt in eine Flachdach- und eine Schrägdachfraktion spaltete. 86 Jahre später, nachdem Dächer in jeder nur denkbaren Neigung, Gestalt und Deckung verwirklicht worden sind, geht es um etwas anderes: In welchen Formen wir Dächer bauen sollen, ist weniger die Frage als vielmehr, in welchen Formen wir sie umbauen sollen.

Städtische Dächer sind derzeit einem großen Veränderungsdruck unterworfen. Die stadtplanerische Maxime „Innenentwicklung vor Außenentwicklung!“ versucht, Neubautätigkeiten vom Rand der Stadt ins Innere zu verlagern, um die Zersiedelung der Landschaft aufzuhalten. Da unbebaute Flächen in den Zentren jedoch rar und teuer sind, bietet sich als kostengünstigere Alternative eine Nachverdichtung in Form von Aufstockungen oder dem Ausbau ungenutzter Dachräume an. Viele Kommunen fördern diese Entwicklung mit großzügigen Ausnahmegenehmigungen. Doch das Aktivieren der Raumreserve Dach bedeutet eben auch, dass sich der Charakter eines Bauwerks häufig tiefgreifend wandelt: Die neue, höherwertige Nutzung des Dachraums verlangt nach ausreichender Belichtung und angemessenem Freiraumangebot; eine Vielzahl von Fenstern, Gauben, Terrassen und Balkonen zergliedern die ehemals ruhigen Dachflächen.

Darüber hinaus muss die Dachhaut neben ihrer klassischen Rolle als Schutz vor Wind und Wetter heute vielfältige Zusatzfunktionen übernehmen: Wird sie mit Photovoltaikmodulen und Solarkollektoren belegt, dient sie als Energielieferant, wird sie begrünt, soll sie zur Verbesserung des Mikroklimas beitragen, wird sie mit Satellitenanlagen oder Mobilfunkantennen bestückt, fungiert sie als Standort für technische Infrastruktur.

All diese veränderten Anforderungen werfen in der Summe große gestalterische Probleme beim Um- oder Ausbau auf, die städtebauliche Einbindung der Gebäude wird immer schwieriger. Es droht Wildwuchs in der Dachlandschaft. Gerade an Orten mit ausgeprägter Topographie wie beispielsweise in Wiesbaden, Würzburg oder Zürich kann sich ein allzu willkürlicher Umgang mit den Dachflächen nachteilig auf das Stadtbild auswirken, da hier ein Großteil der Dächer gut einsehbar ist und damit als fünfte Fassade wahrgenommen wird.

Die Stadt Zürich hat daher – unter Federführung des Amtes für Städtebau – unlängst einen Leitfaden erarbeitet, mit dessen Hilfe sie das Erscheinungsbild ihrer Dachlandschaft verbessern möchte. Getreu nach dem Motto: Nicht alles Machbare kann und darf in Zürich auch tatsächlich gebaut werden. Gestaltung, Energie, Ökologie und Technik sind die vier großen Themenbereiche, zu denen die Behörden jeweils Grundsätze – genauer gesagt ihre Ansichten von einem sorgsamen Umgang mit Dachflächen – formuliert haben. Oberstes Prinzip: Beim Bauen im und am Dach soll die Anzahl unterschiedlicher Elemente generell so knapp wie möglich gehalten werden. Im Vordergrund steht stets das bauliche Umfeld, in dem sich das Gebäude befindet, und auf das die Dachaufbauten Bezug nehmen sollten. Das bedeutet, dass sie sich sowohl dem Hauptbau unterzuordnen haben als auch sich in Proportion, Gliederung, Lage, Materialität und Farbigkeit in den gebauten Kontext einfügen müssen. Dachflächen sollten zusammenhängend lesbar bleiben, die Traufe als wichtiges Trennelement zwischen Dach und Fassade nur in Ausnahmefällen unterbrochen werden. Bei Kollektor- und Photovoltaikanlagen auf und an Dächern ist zu beachten, dass die sichtbare Dachfläche im Verhältnis zur Fläche der Solaranlage stets größer ist. In ihrer Farbigkeit haben sich die Module am Dachdeckungsmaterial zu orientieren. Antennen und Satellitenanlagen sollten weder direkt in Sichtachsen aufgestellt werden noch zu hoch über das Gebäude hinausragen, auf dem sie stehen.

Zürich hat seine Hausaufgaben gemacht – keine Frage. Bleibt abzuwarten, ob sich die doch recht allgemein gehaltenen Gestaltungsrichtlinien tatsächlich flächendeckend umsetzen lassen. Und vor allem, wie groß der architektonische Spielraum für Experimente über den Dächern der Stadt, die ja ein Quartier durchaus auch aufwerten können, künftig noch sein wird. Der Leitfaden soll jedenfalls in erster Linie als Grundlage für eine nachvollziehbare und transparente Bewilligungspraxis verstanden werden. Ein Vorbild auch für andere Städte?

Tanja Feil

Anmerkungen:

[01] Adolf Loos (1924): Das Grand-Hotel Babylon. In: Paul Westheim (Hrsg.): Das Kunstblatt, Potsdam 1924, S. 97