Editorial

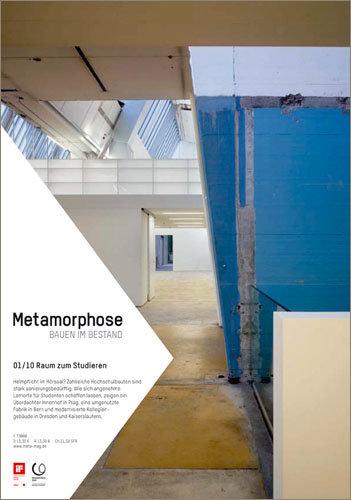

Fokus: Raum zum Studieren

„Der gesamte bauliche Sanierungsstau an den Hochschulen von mindestens 25 Milliarden Euro macht deutlich, wie dringend etwas passieren muss.“ (Margret Wintermantel, Präsidentin der deutschen Hochschulrektorenkonferenz, 2009 [1])

Ein Umbau der deutschen Hochschullandschaft ist nötig. Nicht nur im übertragenen, sondern auch im wörtlichen Sinne: Der desolate Zustand vieler Hörsäle, Labore und Bibliotheken macht die Modernisierung von Hochschulgebäuden zu einer der großen Bauaufgaben der kommenden Jahre.

Die deutsche Bildungskatastrophe ist jetzt 46 Jahre alt. 1964 erschien das gleichnamige Buch [2] von Georg Picht, dessen Titel schnell zum geflügelten Wort avancierte. Picht wollte die junge Bundesrepublik wachrütteln und auf die Rückständigkeit ihres Bildungssystems, auch ihrer Universitäten, aufmerksam machen. Betrachtet man heute unsere Hochschullandschaft, so kann man den Eindruck gewinnen, dass die deutsche Bildungskatastrophe auch 46 Jahre später nicht überwunden ist.

Da wäre zunächst einmal die Studierendenquote: Im europäischen Vergleich sieht sie nach wie vor relativ bescheiden aus. Von 1000 Einwohnern studieren in Großbritannien 38, in Frankreich 33, in Österreich 31 und in Deutschland 25. Daher wird in jeder Talkshow zu bildungspolitischen Fragen gebetsmühlenartig wiederholt, dass Köpfe unser wichtigster Rohstoff seien und die Studierendenzahlen steigen müssten, wenn der Wohlstand des Landes gesichert werden soll. Wer sich mit der Bildungsdebatte der Sechzigerjahre beschäftigt hat, dem kommt das irgendwie bekannt vor. Schon damals wurde eine Erhöhung der Studentenzahlen gefordert, Hintergrund war unter anderem die These des Ökonomen Jean Fourastié, dass der Zuwachs des Bruttosozialprodukts eines Landes vom mittleren Bildungsgrad seiner Bevölkerung abhänge.

Auch die räumlichen Verhältnisse an den Hochschulen lassen nach 46 Jahren Bildungskatastrophe immer noch zu wünschen übrig. Fehlte es in den Sechzigerjahren schlicht an Raum, so ist es heute vor allem ein Sanierungsstau, der Universitäten, Akademien und Fachhochschulen drückt. Denn auf den Raummangel in den Sechzigern hatte die Politik seinerzeit mit einem gewaltigen Bauprogramm geantwortet, doch nachdem auf der grünen Wiese ganze Hochschulen neu aus dem Boden gestampft worden waren, hat sich vielerorts über Jahrzehnte niemand ernstlich um ihre Instandsetzung und ihren Unterhalt gekümmert. Diese Generation von Bauten macht das Gros des heutigen Gebäudebestands deutscher Hochschulen aus. Sie hat inzwischen ein Alter erreicht, in dem es mit punktuellen Schönheitsreparaturen nicht mehr getan ist, sondern in dem eine Generalüberholung ansteht. Erblindete Glasscheiben, undichte Dächer und herabfallende Fassadenteile sind keine Ausnahme. Beispielsweise fängt auf dem Hölderlin-Campus der Universität Siegen ein Putzeimer am Boden das Wasser auf, das durch die undichte Gebäudehülle hereintropft, und an der Bibliothek der Universität zu Köln warnen Schilder gar vor dem Öffnen der Fenster, weil diese so defekt seien, dass Lebensgefahr bestehe.

Labore, Hörsäle, Seminarräume und Mensen in Schuss zu bringen, wird in naher Zukunft also ein wichtiges Betätigungsfeld für Architekten. Den Sanierungsbedarf in Deutschland schätzt Margret Wintermantel, Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz, auf insgesamt 25 bis 30 Milliarden Euro. Einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass wir wieder mehr Räume bekommen werden, in denen Professoren gerne lehren und Studenten gerne lernen, verbreitet das aktuelle Konjunkturpaket: Um in der Krise die Wirtschaft anzukurbeln, stellt die Bundesregierung kurzfristig 8,7 Milliarden Euro für die Sanierung von Bildungsbauten zur Verfügung. Natürlich reicht diese Summe nicht aus, erst recht nicht, wenn man bedenkt, dass je nach Bundesland nur 10 bis 30 Prozent [03] davon bei den Hochschulen ankommen, während der Rest in Schulen und Kindergärten fließt. Aber ein Anfang ist gemacht. Da die Länder, in deren Verantwortung die Finanzierung der Hochschulen eigentlich fällt, mit dem Unterhalt der Bauten jedoch nach wie vor überfordert sind, bleibt Studenten und Professoren vorerst wohl vor allem eine Hoffnung: dass die aktuelle Wirtschaftskrise noch so lange anhält, bis der Bund ein weiteres Konjunkturprogramm verabschiedet.

Christian Schönwetter

Anmerkungen:

[01] Pressemitteilung der Hochschulrektorenkonferenz vom 28. Januar 2009

[02] Georg Picht: Die deutsche Bildungskatastrophe. Olten 1964

[03] Pressemitteilung der Hochschulrektorenkonferenz vom 15. Juli 2009