Editorial

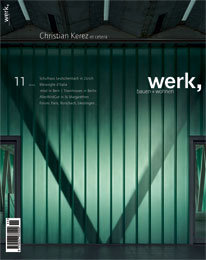

Mit einer je gegensätzlichen architektonischen Sprache schaffen zwei in diesem Heft porträtierte Bauten klare Bezüge zur Stadt: Während der Erweiterungsbau für das Historische Museum Bern geschlossen, hermetisch, ja wehrhaft im Zentrum der Stadt Präsenz markiert, so schafft das neue Schulhaus im Entwicklungsgebiet Leutschenbach in Zürichs Norden als schwebende Konstruktion einen neuen Ort. Über diese Verwandtschaft hinaus teilen beide Bauten aber auch eine komplementär geführte Auseinandersetzung um den architektonischen Körper, was zu überraschenden Wahrnehmungseffekten führt: Beim Schulhaus von Christian Kerez ist es die sich plötzlich einstellende Verblüffung, wenn man beim Durchschreiten des Erdgeschosses bemerkt, dass die atemberaubende Auskragung nicht in direktem konstruktiven Zusammenhang zur Faltung der Deckenuntersicht steht. Und beim Erweiterungsbau von :mlzd ist es der Effekt, der entsteht, wenn sich der schwere, monolithische Betonkörper an der Nahtstelle zur ganzflächig verglast ausgeführten Nordfassade als eigentlich dünne Schale eines konstruierten Gebäudes offenbart.

Eine Überraschung erwartet die Besucher des Festspielgeländes im Römersteinbruch im österreichischen St. Margarethen. In der sanft gewellten Landschaft am Neusiedlersee öffnet sich unvermittelt eine bizarr zerklüftete, wild-romantische Szenerie, die an das heilige Land Galiläa erinnert und die deshalb eine kongeniale Kulisse abgibt für die alle sechs Jahre stattfindenden Passionsspiele. Ansonsten ist das Gelände alljährlich ein Ort für international beachtete Opernfestspiele. Das Architektenteam AllesWirdGut aus Wien hat hierfür Bauten und Einrichtungen realisiert, die einen verblüffend lebendigen Dialog mit der Natur entspinnen.

Einen Gegensatz ganz anderer Art veranschaulicht das Phänomen der so genannten Berliner Townhouses: Für zahlungs- und steuerkräftige Einkommensschichten wird die Stadt wieder attraktiv indem eine eigentlich für Suburbia typische Wohnform im Stadtgrundriss implantiert wird. Der Begriff des Townhouse greift dabei auf eine Typologie zurück, die einer ähnlichen historischen Land-Stadt-Beziehung entspricht: Im London des 18. Jahrhunderts waren Townhouses genauso als Reihenhäuser angelegte städtische Refugien des Landadels.

Ein Land der irritierenden Brüche ist und bleibt Italien. Francesco Collotti und Serena Acciai schickten uns von dort eigens für werk, bauen wohnen geschaffene Postkarten (samt Briefmarken!), auf denen ihr Land so erscheint, wie es aus ihrer Sicht früher war, wie es heute ist, oder wie es hätte sein können – die «Meraviglie d’Italia» sind eine exklusive Sammlung von Ansichten und ein Arrangement von Fundstücken, die mit jeder bei uns auf der Redaktion eintreffenden Karte einen neuen und anderen Einblick in ein Land offenbarten, das wir in seiner Zerrissenheit zwischen Tradition und Moderne, Geschichte und Gegenwart so noch nicht bewusst wahrgenommen haben.

Die Redaktion