Editorial

Kaum eine Bauaufgabe erlebte in den vergangenen zwanzig Jahren einen vergleichbaren Boom wie das Museum, zumindest was den Formenreichtum und die daraus folgenden Publikationen betrifft. Das Museum entwickelte sich als öffentlicher Ort par excellence und ist ein wichtiger Teil der Freizeit- und Erlebnisindustrie geworden, während rundherum die tatsächliche Öffentlichkeit des Stadtraums einem unaufhaltsamen Erosionsprozess ausgesetzt ist. Gerade deshalb gilt das Museum offenbar als nobles Experimentierfeld für Architekten. Eine Reihe von Ansprüchen gilt es zu bedienen: An erster Stelle sollte zwar nach wie vor das Ausstellungsgut stehen, gleich danach folgt aber schon der Wunsch, mit einem Museum in das Quartier, die Stadt und womöglich gleich auch noch die ganze Region auszustrahlen. Die Ikone ist zum Standard geworden, wie die parallel zum mittlerweile als überdreht entlarvten Hype des Kunstmarktes entstandenen Museen mit ihren schrillen Formen demonstrieren, die bei den Rezipienten bloss noch erschöpfte Gleichgültigkeit hervorrufen. Gleichzeitig führte aber die schiere Menge an Neu- und Umbauten zu einer bemerkenswerten Differenzierung des Bautyps. Neben die herkömmlichen, «klassischen» Museen in den grossen Städten treten die Häuser privater Kunstsammler, eine Vielzahl monografischer Künstlermuseen und eine nur noch schwer überschaubare Vielfalt an technischen, historischen und archäologischen Museen.

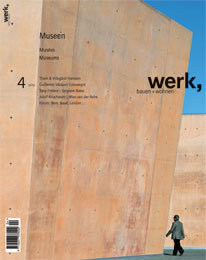

Die in diesem Heft vorgestellten Häuser liegen ausserhalb der Metropolen an der Peripherie Europas, mit Ausnahme der temporären Kunsthalle, die Adolf Krischanitz auf der Berliner Schlossbrache als denkbar schlichte, fensterlose Halle baute. Dass herausragende aktuelle Museumsarchitektur nicht zwingend spektakulär sein muss, zeigen alle Beispiele im Heft, angefangen beim ganz mit dunklem Holz verkleideten Kubus im idyllischen Stadtpark der südostschwedischen Kleinstadt Kalmar von Tham & Videgård Hansson. Subtil auf ihren ländlichen Kontext gehen zwei Kulturinstitutionen aus britischen Ateliers ein: einerseits das schneeweisse Fuglsang Kunstmuseum von Tony Fretton in der offenen dänischen Landschaft, andererseits Sergison Bates' einen Hof beschreibendes Centre for Applied Arts im sanft hügeligen Wales. Direkt am Meer – an der Nahtstelle von Land und Wasser – schafft das Museum für Unterwasserarchäologie von Guillermo Vázquez Consuegra einen neuen Ort auf der zuvor leeren Hafenmole im spanischen Cartagena und etabliert sich dort als neuer Stadtbaustein. In einem weiter gefassten Rahmen mit Kunst und Architektur befasst sich schliesslich Marco Pogacniks akribische Untersuchung der Beziehung zwischen Raum und Skulptur im Werk Ludwig Mies van der Rohes.

Die Redaktion