Editorial

«Unsere Erde hat Fieber.» Sie leidet am globalen Virus menschlicher Masslosigkeit. Der vierte Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel of Climate Change IPCC, der grössten Wissenschaftskommission unserer Zeit, zeigt noch präziser und umfassender als zuvor, dass wir dabei sind, unseren Lebensraum weltweit und dauerhaft zu verändern. Er zeigt aber auch, was zu tun wäre, den Klima-GAU noch abzuwenden. Die globale Klimadiskussion hat viel bewegt, viel angestossen. Viel wurde in Technik und Wissenschaft investiert, doch sie ist noch immer geprägt von Egoismen verschiedener Wirtschaftszweige, Egoismen ganzer Länder, oder von Parteien, die wenig über den nächsten Wahltag hinausdenken. Es gibt Kaskaden von Ausreden, warum man heute noch nicht konsequenter handeln könne. Als neuste Ausrede bringt man die Bankenkrise ins Spiel, wobei uns gerade diese zeigen sollte, dass mit langfristigem Vorausdenken und verantwortungsvollem Handeln Katastrophen zu vermeiden wären. Und eine Bankenkrise ist nichts gegen einen Klima-GAU.

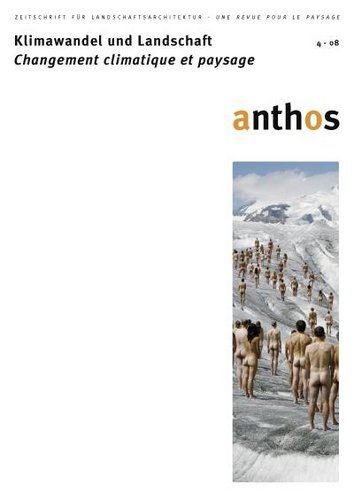

Auch die Schweiz, als gebirgiges Land, wird die Folgen des Klimawandels besonders zu spüren bekommen. Unsere Landschaften werden sich verändern, vertraute Bilder verschwinden, Nutzungen sich wandeln, Naturgefahren häufen. Die Bewohnbarkeit ganzer Regionen muss in Frage gestellt werden. Mit diesem Heft möchte anthos versuchen, die Zusammenhänge zwischen dem Klimawandel, aber auch zwischen den Klimaschutzmassnahmen und der Landschaftsentwicklung aufzuzeigen.

Jede Bedrohung ist auch eine Chance. Sie zwingt uns, Überkommenes zu hinterfragen, unser Handeln zu überprüfen, über die Zukunft unserer Landschaften und über deren Entwicklung unter neuen Bedingungen nachzudenken. Es gilt, neue, klimaadaptive Strategien zu entwickeln. Vom Gedanken der statischen Modelle von Nutzungen, Lebensräumen und Pflanzenvorkommen müssen wir uns verabschieden, stärker als bisher dynamische Elemente in unsere Planungen und Projekte einbeziehen. Dies gilt sowohl für Strategien, dem Klimawandel und seinen Folgen entgegenzuwirken, als auch für solche, uns intelligent an die sich verändernden Prozesse anzupassen.

Neben Grundsatzartikeln, welche die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Landschaftsentwicklung durchleuchten, werden anhand von Beispielen neue Strategien und Lösungsansätze vorgestellt. Dabei zeigt sich aber deutlich, dass wir in der Landschaftsplanung und in der landschaftsarchitektonischen Projektierung noch lange nicht so weit – und vielleicht auch noch nicht bereit – sind, mit der nötigen Konsequenz auf die sich ändernden Verhältnisse einzugehen. Es gibt noch viel zu tun. «anthos» möchte dazu auffordern.

Bernd Schubert