Editorial

Wir befinden uns im Jahr 2008 n.Chr. Ganz Europa nutzt seine römischen Ruinen, um den Kulturtourismus zu fördern. Ganz Europa? Nein! Zwei kleine Dörfer, eines im Baselbiet und eines im Aargau, hören nicht auf, Widerstand zu leisten gegen die Überreste des römischen Reiches. Unbeeindruckt lassen sie altes Gemäuer, Münzen und Scherben im Boden stecken und bauen darüber am liebsten in Ruhe ihre Einfamilienhäuser.

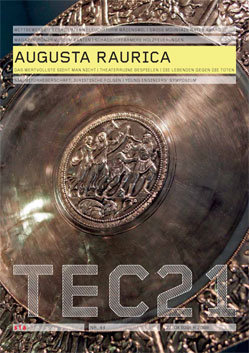

Das Leben ist nicht leicht für die Gemeinde Augst, die ihr Siedlungsgebiet ausdehnen möchte. Denn die Wahrscheinlichkeit, beim Bauen auf Funde aus römischer Zeit zu stossen, ist gross. Bauherren verfluchen den mit so viel Geschichte «kontaminierten» Boden. Ihren Absichten steht das Bestreben der Öffentlichkeit nach Erhalt der römischen Kulturgüter entgegen. Die Archäologie ist fasziniert von den Zeugnissen aus der römischen Stadt Augusta Raurica, denn sie sind in mancher Hinsicht einmalig. Der Kanton Basel-Landschaft wacht als Schirmherr über sie. Das bedeutet eine Gratwanderung für die kantonale Raumplanung. Um den Nachbarschaftskonflikt abzuschwächen, hat sie den Spezialrichtplan Salina-Raurica erarbeitet. Den langen Weg bis zur Landratsvorlage fasst der Beitrag «Die Lebenden gegen die Toten» zusammen.

Die Nähe zwischen den Ruinen und der Besiedlung im Oberdorf wird besonders im römischen Theater spürbar. Der bis in die frühe Neuzeit als Steinbruch genutzte Bau wurde in den letzten Jahren saniert. Dabei wurde ein Teil der unteren Sitzreihen wiederhergestellt. Denn das «neue» Theater soll nicht nur ein Bauwerk der Vergangenheit zeigen, sondern wieder als Theater genutzt werden. Der Artikel «Theaterruine bespielen» zeigt die Sanierungsstrategie auf.

Das Theater gehört zur Minderheit der römischen Bauten, die überhaupt sichtbar sind. Der grösste Teil von Augusta Raurica liegt immer noch im Untergrund verborgen. Auf welcher Schatzkiste Augst und Kaiseraugst sitzen, beschreibt der Artikel «Das Wertvollste sieht man nicht». Mit dem Ausgraben beginnt der Kampf gegen den Verfall der Ruinen. Oft werden die römischen Funde daher dokumentiert und anschliessend wieder überschüttet. So bleiben sie für künftige Generationen erhalten ...