Editorial

«Heute ist Tauftag. Wir taufen den kleinen Ceneri und nehmen ihn in die Gemeinschaft der grossen Eisenbahn-Infrastrukturen auf (...).» Mit diesen Worten begann die Ansprache[1] von Verkehrsminister Moritz Leuenberger bei der symbolischen Grundsteinlegung für den Ceneri-Basistunnel am 2. Juni 2006. Die Kleinkind-Taufe-Metapher wäre bei einem entsprechenden Anlass für das Jahrhundertbauwerk Gotthard-Basis-tunnel nicht denkbar. Der Monte Ceneri aber, ein unspektakulärer Übergang in den südlichen Voralpen, ohne dramatische Landschaftsbilder und Naturgefahren, galt seit dem Bau der Gotthardlinie als kleiner Bruder des grossen Passes am Alpenkamm.

Dabei waren, und sind weiterhin, die auf wenigen Streckenkilometern der Nordrampe überwundenen rund 250 Meter Höhenunterschied zwischen der Magadinoebene und der Ceneri-Passhöhe ein bedeutendes verkehrstechnisches Hindernis auf dem Weg nach Süden. Das Gefälle des heutigen Bahntrassees am Ceneri ist gleich gross wie auf der Gotthard-Bergstrecke (maximal 27 ‰) und erfordert deshalb vergleichbar hohe Traktions- und Bremsleistungen insbesondere für den Güterverkehr. Seit der Inbetriebnahme der Gotthardlinie ist der unauffällige Monte Ceneri ein Bremsklotz für den Bahnbetrieb, der nun mit dem Basistunnel entfernt wird.

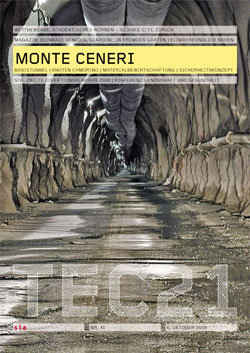

Im Schatten des Gotthard-Basistunnels hat auch TEC21 dem Projekt am Ceneri bisher wenig Beachtung geschenkt. Inzwischen sind die Erkundungs- und Vorbereitungsarbeiten so weit fortgeschritten, dass im nächsten Jahr der eigentliche Vortrieb der Tunnelröhren beginnen kann. Ausmass und Ablauf des Projekts stehen damit weitgehend fest. Deshalb ist das aktuelle Heft dem Projekt Ceneri-Basistunnel gewidmet. Neben der Beschreibung des Projektstands liegt ein Schwerpunkt bei der Einbindung des neuen Tunnels in die bestehenden Bahnverbindungen an der Nordseite, insbesondere auch bezüglich seiner Funktion im Rahmen der zukünftigen Tessiner S-Bahn. Weitere Beiträge befassen sich mit der Bewirtschaftung und Nutzung des Ausbruchmaterials, dessen Menge etwa jener eines Hauptloses beim Gotthard-Basistunnel entspricht, und mit den in langen Tunnels – auch im Hinblick auf die jüngsten Brandereignisse im Kanaltunnel – besonders wichtigen Sicherheitsmassnahmen.

Die verkehrspolitische Bedeutung des Bauvorhabens am Monte Ceneri ist in der eingangs erwähnten bundesrätlichen Rede auf den Punkt gebracht: «Der Ceneri-Basis-tunnel ist der siamesische Zwillingsbruder des Gotthards. Alptransit heisst Flachbahn. Eine Flachbahn ist nur eine Flachbahn mit dem Ceneri-(Basis-)Tunnel.»

Aldo Rota

Anmerkung

[1] www.uvek.admin.ch/dokumentation/00476/00477/01062/index.html

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Studentisches Wohnen – Science City, Zürich

14 MAGAZIN

Biennale Venedig, Giardini: In fremden Gärten | Klimafreundlich bauen

22 DER CENERI-BASISTUNNEL

Denis Rossi Eine Übersicht über die ausgeführten Vorarbeiten, über den Stand der Arbeiten und den weiteren Bauablauf.

25 IL NODO DI CAMORINO

Thomas Bühler, Augusto Filippini In der Magadinoebene entsteht ein Eisenbahnknoten für den Anschluss der neuen Ceneri-Linie.

29 MATERIALBEWIRTSCHAFTUNG

Paolo Lanfranchi, Enrico Galli In Sigirino wird das Tunnel-Ausbruchmaterial vor Ort sortiert, aufbereitet und teilweise verwertet.

32 SICHERHEITSKONZEPT

Edwin Drack Tunnellüftung, Brandschutzmassnahmen und Mischentwässerung gewährleisten die Sicherheit im Tunnel.

38 SIA

Zweite Direktionsklausur 2008 | Konferenz Landschaft und Gesundheit | Ingenieurstudium ist beliebt

42 PRODUKTE

53 IMPRESSUM

54 VERANSTALTUNGEN

Der Ceneri-Basistunnel

2006 wurde der Ceneri-Basistunnel in Angriff genommen. Er ist ca. 400 m länger geplant als der 1872–1882 erbaute Gotthard-Scheiteltunnel und wird somit zu einem Bauwerk respektabler Grösse, nicht zuletzt auch bezüglich seiner Kosten. Mit Rücksicht auf die dicht besiedelte Umgebung der Tunnelportale erfolgt der Vortrieb hauptsächlich von einem Zwischenangriff aus.

Das Tunnelsystem des Ceneri-Basistunnels sieht zwei einspurige Eisenbahnröhren von je 15.4 km Länge von Camorino bei Bellinzona (Nordportal) bis Vezia in der Nähe von Lugano vor (Bild 1). Der Achsabstand der Einspurtunnel beträgt ca. 40 m (Bild 2). Alle 325 m werden die Bahnröhren mit Querschlägen verbunden (Bild 3). Teil des Projektes ist auch die anspruchsvolle, 2.7 km lange offene Strecke mit diversen Kunstbauten im Norden, vom Bahnhof Giubiasco bis zum Nordportal in Camorino (siehe nachfolgenden Beitrag). Im Süden mündet die neue Linie unmittelbar nach dem Südportal in die Gotthard-Stammlinie. Der Tunnel wird zum grössten Teil ausgehend vom Zwischenangriff in Sigirino ausgebrochen. Der Kostenvoranschlag für das Projekt Ceneri-Basistunnel beträgt 2.2 Mrd. Fr. (Kostenstand 2005, Neat-Teuerungsindex 119.8, ohne Bahntechnik). Davon sind schon ca. 800 Mio. Fr. rechtskräftig vergeben und ca. 350 Mio. Fr. investiert worden.

Vorarbeiten vor dem Abschluss

Die Vorarbeiten am Ceneri-Basistunnel wurden im April 2006 in Sigirino und Camorino aufgenommen. In den ersten zwei Jahren wurde vor allem die Baustellenlogistik (Strassenzufahrten, Bahnanschluss, Baustellenareale usw.) vorbereitet. Diese Arbeiten werden im Laufe dieses Jahres abgeschlossen. In Sigirino erschwerten die engen Platzverhältnisse anfänglich die Bauarbeiten. Heute stehen gute Anschlüsse sowohl an die Kantonsstrasse als auch an die Autobahn A2 zur Verfügung. Ein Werkgleisanschluss für die Lieferung von Zement und Gesteinskörnungen für Beton befindet sich im Bau. Die Lieferung des Hauptanteils des Materials per Bahn gehört zum umweltbewussten Materialbewirtschaftungs- und Transportkonzept der AlpTransit Gotthard AG (ATG).

In Camorino am Nordportal wurden mehrere Gebäude abgebrochen und zahlreiche Vorbelastungsschüttungen, vorwiegend mit Material aus dem Gotthard-Basistunnel, ausgeführt. Neu gebaut wurden in diesem Gebiet eine provisorische Brücke über die Kantonsstrasse, die während 5 Jahren als Baustellenzufahrt dient, sowie provisorische und definitive Strassen.

Vorbereitungsarbeiten am Zwischenangriff

Parallel zu den Vorarbeiten wurden die ersten Untertagebauarbeiten ausgeschrieben, und Ende April 2007 erfolgte die erste diesbezügliche Vergabe. Seither sind auch die Vorbereitungsarbeiten, vor allem im Los 851 «Zwischenangriff Sigirino», in Ausführung. Die Arbeitsgemeinschaft CMC (siehe Kasten auf Seite 24) hat sich seit Juli 2007 installiert. Die Untertagebauarbeiten, die den Ausbruch des Zugangsstollens (Fensterstollen) und der Installationskaverne umfassen, haben im Herbst 2007 begonnen und werden rund zwei Jahre dauern. Das Auftragsvolumen beträgt rund 85 Mio. Fr. (exkl. MwSt.). Zu den Vorbereitungsarbeiten gehören ebenfalls das Los 811 «Baustellen Sigirino» (Unterkünfte, Kantine, Changehouse, Büros und Inforaum), das Los 812 «Tunnelwasserbehandlungsanlagen» und das Los 813 «Materialbewirtschaftung».

Das System des Zwischenangriffs Sigirino umfasst auch den wenige hundert Meter entfernten, bereits bestehenden Erkundungsstollen mit einer Länge von 3.1 km und einer Querschnittsfläche von 25 m². Die dadurch gut bekannte Geologie ist durch den standfesten Orthogneis des Ceneri (im ersten Kilometer) und andere Gneise geprägt und stellt, wie das Profil in Bild 4 zeigt, keine besonders schwierigen Verhältnisse für den Tunnelbau dar. Insbesondere wird wenig Wasser im Tunnelquerschnitt erwartet. Im Endausbau wird der Erkundungsstollen als Lüftungsstollen genutzt.

Der Zugangsstollen selbst wird mit einer Tunnelbohrmaschine (TBM) aufgefahren. Der TBM-Vortrieb wurde aus bautechnischen und geologischen Gründen und auch, um die Gemeinde Sigirino nicht mit dem Lärm eines Sprengvortriebs zu belasten, ausgewählt. Er hat eine Länge von 2.3 km, ein Gefälle von 4.8 % und einen Durchmesser von 9.70 m (Querschnittsfläche 74 m²). Das Bauprogramm sieht eine Vortriebsleistung von durchschnittlich 16 m / Tag vor. Diese ist, aufgrund der erwarteten Geologie, aus sehr unterschiedlichen Leistungen von 26 m / Tag bis weniger als 10 m / Tag gebildet. Nach dem Ausbruch der Startröhre im Herbst 2007 ist der eigentliche TBM-Vortrieb seit März 2008 im Gange und wird bis ca. Ende Jahr dauern. Bis Ende August 2008 sind im Zugangsstollen ca. 110 000 m³ Fels ausgebrochen worden. Im ersten Kilometer Vortrieb wurde erwartungsgemäss gutes Material angetroffen, das von der Materialbewirtschaftung für die spätere Verwendung als Gesteinskörnung für Beton zwischengelagert wurde.

Gleichzeitig wurde die erste der sieben Installationskavernen, die den Erkundungsstollen mit dem Zugangsstollen im Fussbereich verbinden und der Untertage-Baulogistik dienen, und die Demontagekaverne für die TBM ausgebrochen. Die Kavernen weisen unterschiedliche Querschnitte von 105 m² bis 264 m² auf, die grösste davon wird die Betonanlage beherbergen. Ihr Ausbruch erfolgt nach Fertigstellung des Zugangsstollens, um die bessere Zufahrt durch denselben für leistungsfähige Förderbänder und zweispurigen Lastwagenverkehr nutzen zu können. Entscheidend für die unterirdische Platzierung der Betonzentrale waren baulogistische Gründe, der Platzmangel ausserhalb des Tunnels und die Entlastung der Gemeinde Sigirino vom erforderlichen 24-h-Betrieb der Anlage. Der Ausbruch der Installationskavernen wird etwa 14 Monate ab Fertigstellung des Zufahrtsstollens in Anspruch nehmen.

Bauarbeiten bie den Tunnelportalen

Seit März 2008 wird auch in Vezia beim Südportal am Aushub des Voreinschnitts gearbeitet. In diesem Bereich werden das Portal, ein 170 m langer Tagbautunnel und ein Gegenvortrieb von 300 m Länge ausgeführt. Die ersten Bauarbeiten betreffen die bestehende Bahnunterführung. Diese wird angepasst, um eine direkte Zufahrt von der Autobahn auf die Baustelle zu ermöglichen, ohne den Dorfkern der Gemeinde Vezia durchfahren zu müssen. Die Baustelle Vezia ist die kleinste der drei Baustellen des Ceneri-Basistunnels. Der Tunnel überquert in der Nähe des Südportals den ebenfalls im Bau befindlichen Strassentunnel Vedeggio mit einem Abstand von lediglich 4 m. Die zwei Projekte werden ständig koordiniert und abgestimmt. Der Voreinschnitt und der Tagbautunnel befinden sich im Park der Villa Negroni, einem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Wenige Meter daneben verläuft die östliche, bis 25 m hohe Wand des Voreinschnitts. Im Herbst 2008 werden auch die Arbeiten des Gegenvortriebes beim Nordportal in Angriff genommen. Ihre Vergabe wurde im Mai 2008 publiziert und ist seit Juni rechtskräftig. Diese Arbeiten umfassen insbesondere die bergmännische Unterquerung der Autobahn A2 im Lockergestein und die Realisierung der Kavernen des Nordanschlusses mit einer Länge von rund 600 m. Im entsprechenden Los 853 sind zudem als Terminsicherungsmassnahme bis zu 2 km lange zusätzliche Gegenvortriebe als Option vorgesehen. Das an eine Arbeitsgemeinschaft (siehe Kasten) vergebene Auftragsvolumen beträgt ohne Optionen rund 104 Mio. Fr. (exkl. MwSt.).

Auf die nördlich anschliessende Baustelle Camorino, die inzwischen eine beträchtliche Fläche von ca. 400 000 m² in der Magadinoebene in Anspruch nimmt, wird im folgenden Beitrag detailliert eingegangen. Wichtige Vergaben von grossen Bauwerken in diesem Bereich wurden bzw. werden in diesem Jahr und Anfang 2009 getätigt. Dazu gehören die Unterführung Kantonstrasse (Länge 400 m, vierspurig, unter dem Grundwasserspiegel), die Brücke über die Autobahn A2 (4 Gleise, Länge 100 m, schwierige Bauverhältnisse unter Verkehr) und der Ausbau von zwei auf vier Gleise der bestehenden Strecke Bahnhof Giubiasco bis A2 (Dammarbeiten, neue Brücke über dem Fluss Morobbia). 2009 wird sich deshalb die Baustelle in Richtung Nordosten bis zum Bahnhof Giubiasco, dem nördlichsten Punkt des Projekts Ceneri-Basistunnel, ausdehnen.

Ausschreibung des Tunnelhauptloses

Das Hauptlos (Los 852) wurde im März 2008 ausgeschrieben. Es beinhaltet, ausgehend vom Fusspunkt des Zufahrtsstollens FIS in Sigirino, den Vortrieb nach Norden (ca. 2 x 8 km Sprengvortrieb) und nach Süden (ca. 2 x 1.8 km Sprengvortrieb und ca. 2 x 4 km mit jeweils TBM-Vortrieb oder Sprengvortrieb, zur freien Wahl des Anbieters). Die Publikation des Loses war von Oktober 2007 auf März 2008 verschoben worden, um die Lösung Sprengvortrieb für die südlichsten 4 km (vorher nur TBM vorgesehen) in die Ausschreibungsunterlagen zu integrieren. Zu diesem Los gehört auch der Innenausbau bzw. die Rohbau-Ausrüstung des Tunnels. Der Baubeginn ist für Spätherbst 2009 vorgesehen, die Untertagsarbeiten werden Anfang 2010 in Angriff genommen.TEC21, Mo., 2008.10.06

06. Oktober 2008 Denis Rossi

Il nodo di Camorino

Oft wird das Neat-projekt auf den Untertagebau, den Gotthard-Basistunnel, reduziert. Die im Tessin begonnenen Arbeiten sehen aber auch eine umfassende Reorganisation der Verkehrsinfrastruktur am Nordportal des Ceneri-Basistunnels vor. An der Erstellung des Verkehrsknotens (Nodo) bei Camorino wirken neben dem Tunnelbau verschiedene weitere Ingenieurdisziplinen mit.

Die Bahninfrastruktur, die die Verbindung zwischen dem Nordportal des Ceneri-Basistunnels und der bestehenden SBB-Linie Bellinzona – Locarno / Luino herstellt, bildet den Knoten Camorino (Bild 1). Dieser nach der Ortsgemeinde benannte Knoten ist in der Nähe der Autobahnkreuzung Bellinzona Süd angeordnet, sodass das Projekt auch als wichtiges Strassenbauprojekt definiert werden kann.

Der Knoten Camorino erstreckt sich auf 2.5 km in Ost-West-Richtung und auf 1 km in Nord- Süd-Richtung. Bild 2 zeigt die Anordnung der Gleise im Endausbau des Knotens mit der geplanten Fortsetzung Richtung Norden durch den Tunnel Bellinzona. Die Arbeiten, die 2006 begonnen haben (blau und rot in Bild 2), bilden den ersten Teil eines kreuzförmigen Bahnkomplexes mit der Ost-West-Achse auf der bestehenden SBB-Linie Bellinzona – Locarno / Luino und einer Nord-Süd-Achse, die durch den Ceneri-Basistunnel und die zukünftige Strecke nach Norden durch die Magadino-Ebene definiert wird (grün in Bild 2). Die Kreuzung und Verbindung der verschiedenen Bahnlinien bedingt auch eine Reorganisation des Strassennetzes, insbesondere mit der vierspurigen und ca. 400 m langen Unterführung der Kantonsstrasse Bellinzona – Locarno. Die hauptsächlichen am Knoten Camorino ausgeführten Kunstbauten sind:

– zwei eingleisige Viadukte mit einer Länge von ca. 1000 m bzw. 440 m

– eine viergleisige Brücke über die A2 mit einer Länge von ca. 100 m

– eine viergleisige Brücke über den Fluss Morobbia mit einer Länge von ca. 30 m

– ein ca. 100 m langes Bahntechnikgebäude

– zwei Portalbauwerke

Die räumlich-formale Entwicklung sämtlicher Bauwerke findet in enger Zusammenarbeit mit der «Beratungsgruppe für Gestaltung ATG» statt. Zwei der Brücken, wovon eine auf problematischem Baugrund erstellt werden muss, sind im Folgenden näher beschrieben.

Setzungsempfindliche Böden der Magadino-Ebene

Bei der Projektierung der Viadukte und der Brücke über die A2 ist der Setzungsproblematik besondere Beachtung zu schenken. Die See- und Flussablagerungen der Magadino-Ebene weisen eine Tiefe von 200 m auf. Zwischen dem Portal und der Kantonsstrasse wechseln sich, nach einer obersten 6 bis 8 m starken kiesreichen Schicht, feine Sande und (organische) Lehme ab, die äusserst schlechte geotechnische Werte aufweisen. In diesem Bereich wurden im Hinblick auf die zukünftige Neat-Fortsetzung nach Norden (Tunnel Bellinzona) Bahndämme mit einer Höhe von 2 bis 4 m, einer Länge von 600 m und einer Breite von 30 m geplant. Diese Dämme werden in ihrem Zentrum Setzungen von bis zu 80 cm verursachen, die sich beidseitig auf einige 100 m erstrecken werden. In den diesbezüglichen Detailberechnungen sind auch die Erfahrungen aus dem Bau der nahe gelegenen A2 berücksichtigt worden. Um diese Setzungen vorzeitig zu generieren, wird der Bahndamm ca. 3 Jahre vor den verschiedenen Kunstbauten und mit zusätzlichen 2 m Schichtstärke als Bodenvorbelastung ausgeführt. Mit diesen Vorbelastungsarbeiten werden die Effekte auf die Kunstbauten infolge der Restsetzungen aus den Dämmen minimiert, wie der Vergleich der Belastungsdiagramme für unverfestigten und für vorbelasteten Boden in Bild 3 zeigt.

Viadukt Lugano-Bellinzona

Der einspurige, ans Nordportal anschliessende Bahnviadukt Lugano–Bellinzona verbindet den Ceneri-Basistunnel mit der SBB-Linie zwischen Bellinzona und Locarno (Bild 4, siehe auch Bild 1). Die Höhenlage dieses Viaduktes ermöglicht, dass die Gleisverbindung Locarno – Lugano und die zukünftige Neat-Fortsetzung nach Norden auf der bestehenden Terrainhöhe bleiben. Der Viadukt erstreckt sich auf einer Länge von 1012 m mit einem minimalen Kurvenradius von 850 m. Die Gleise verlaufen auf einer Höhe von ca. 10 m über Terrain, was eine freie Höhe unter der Brücke von ca. 8 m belässt. Der Kastenträger aus vorgespanntem Stahlbeton hat eine Höhe von 3.0 m (3.3 m in einem Spezialsektor). Die Analyse der Interaktion zwischen Tragstruktur und Gleiskörper hat zur Unterteilung des Viadukts in – durch Dilatationsfugen getrennte – Sektoren von 130 m und 90 m Länge (ausnahmsweise von 152 m Länge), bei einer vorgegebenen Spannweite von 62 m, geführt (Bild 5). Der Viadukt wird deshalb mit mehreren, nebeneinander gestellten Zwei- und Dreifeldträgern gebaut. Dadurch werden übermässige Brückenverschiebungen und Beanspruchungen in den Geleisen vermieden, sodass auf Schienenauszugsvorrichtungen (weichenähnlichen Gleisbauteilen, die grössere Schienenlängsbewegungen zulassen), die in der Regel nur auf geradlinigen Strecken vorgesehen werden dürfen, verzichtet werden kann. Diese Vorrichtungen, die auch hohe Baukosten aufweisen, erschweren den optimalen Betrieb einer Bahnlinie, weil sie eine beschränkte Verlässlichkeit aufweisen und aufwendige Kontrollen und Unterhalt erfordern.

Angesichts ihrer wesentlichen Vorteile gegenüber klassischen vertikalen Stützen wurden V-förmige Stützen gewählt (Bild 8). Mit diesem System werden Horizontalkräfte (Bremsund Anfahrkräfte) vom Überbau aufgenommen, die Verschiebungen und Verdrehungen bei den Dilatationsfugen minimiert und die Beanspruchungen der Fundationen reduziert. Zudem erleichtert die Stützenform die Zugänglichkeit für die Anhebung des Bauwerks bei eventuellen Setzungen.

Viaduktfundationen

Die Fundationsverhältnisse sind, unter Berücksichtigung der sehr schlechten geotechnischen Kennwerte (ME von ca. 3000 kN / m2 für die organischen Lehme), für die Viadukte äusserst schwierig. Zudem sind die tieferen (feinkörnigen) Schichten tendenziell schlechter als die oberen (kiesreichen) Schichten. Mit diesen Randbedingungen hat die Einhaltung der hohen Betriebsanforderungen der Bahnlinie (insbesondere für die Stabilität des Gleisniveaus) Spezialstudien erfordert, in denen die Interaktionen zwischen den verschiedenen Dämmen und Kunstbauten vertieft untersucht wurden. Neben den Setzungen infolge der eigentlichen Brückenlasten mussten auch die Restsetzungen aus den breiten Dämmen berücksichtigt werden. Auch wenn die Dämme drei bis vier Jahre vor dem Viadukt gebaut wurden, bzw. auch wenn 85 % der Setzungen bei Baubeginn bereits erfolgt sind, werden noch Restsetzungen von 5 cm bis 8 cm erwartet. Deshalb ist ein Fundationssystem erforderlich, das nur noch minimale Restsetzungen mit sich bringt und das dadurch die Anzahl und Kosten der nachträglichen Viaduktanhebungen minimiert.

Als präventive Massnahme werden bei jeder Fundation Vorbelastungen angeordnet. Mit pyramidalen Vorbelastungen (Bild 6) mit einem Volumen von ca. 1800 m³ wird eine Bodenkonsolidierung bzw. eine Verbesserung der Verformungseigenschaften um einen Faktor 2 bis 4 erreicht (vergleiche Bild 3). Als zweite Massnahme sind bei jeder Fundation zehn bis zwölf Bohrpfähle mit einer Länge von 15 m bis 25 m vorgesehen (Bild 7). Mit diesem Konzept können die Setzungen aus den Viaduktlasten auf 5 cm bis 7 cm reduziert werden. Die Gesamtsetzungen aus den Dammlasten und aus den Viaduktlasten können später dank entsprechend konzipierten Lagerelementen mit einer Anhebung des ganzen Überbaus um bis zu 10 cm kompensiert werden.

Neue Eisenbahnbrücke über die A2

Diese Überführung befindet sich an der Ausfahrt des Bahnhofs Giubiasco, auf der Strecke Richtung Locarno / Luino, kurz vor der Abzweigung zum Ceneri-Basistunnel (siehe Bild 1). Die bestehende Brücke aus den 1960er-Jahren mit einer Länge von ca. 70 m wird angesichts ihres Zustandes und der neuen geometrischen Anforderungen ersetzt. Die neue Überführung ist als vorgespannte Stahlbetonbrücke ausgelegt und in zwei parallele, zweigleisige, je 10 m breite Brücken unterteilt (Bilder 9 und 11). Die Gesamtlänge beträgt 105 m mit einer zentralen Spannweite von 38 m und zwei Randfeldern von 33.5 m (Bild 10). Die Brückenlänge ermöglicht es, die Dilatationsfugen nur bei den Widerlagern anzuordnen, sodass auch bei diesem Bauwerk Schienenauszugsvorrichtungen vermieden werden. Um die Dammsetzungen zu reduzieren, wurden als Übergang zwischen der Brücke und den anschliessenden Dämmen Hohlkastenkonstruktionen vorgesehen. Diese Übergangsstrukturen, bestehend aus trapezförmigen Stahlbetonkasten mit einer Länge von 15 m bis 27 m im Osten bzw. 22 m bis 38 m im Westen, sind in den Dämmen integriert. Der Bauvorgang für die neue Brücke ist anspruchsvoll, da er direkt neben einer bestehenden Bahnlinie und über einer Autobahn, die nicht unterbrochen werden können, erfolgt. Die Autobahn weist in diesem Bereich 10 Spuren auf: vier Transit-, zwei Stand- und vier Ein- / Ausfahrtspuren (Bilder 10 und 11). Um die Verkehrsbehinderungen zu minimieren, werden die Brücken mit Hilfe einer hochgelegenen und eingeschobenen Gerüstkonstruktion südlich der bestehenden Brücke gebaut (Bild 12). Diese Stahlkonstruktion liegt auf höheren Auflagern, sodass die untere Überbauschalung montiert werden kann, ohne dass das Lichtraumprofil der Autobahn tangiert wird. Nach dem Bau des ersten Überbaus (Bild 13) wird dieser auf die Höhe der Bahngleise abgesenkt. Die Stahlkonstruktion wird zurückgezogen, bevor der neue Überbau bahntechnisch ausgerüstet wird. Die Bahnlinie kann somit in zwei Phasen von der bestehenden zur neuen Brücke verschoben werden. Anschliessend kann die alte Brücke abgebrochen werden (Bild 14). Die nächste Phase (Bild 15) sieht vor, die erste neue Brücke mit der bahntechnischen Ausrüstung in ihre definitive Lage nach Norden zu verschieben und schliesslich die zweite Brücke in einem analogen Bauvorgang auszuführen.TEC21, Mo., 2008.10.06

06. Oktober 2008 Thomas Bühler, Augusto Filippini