Editorial

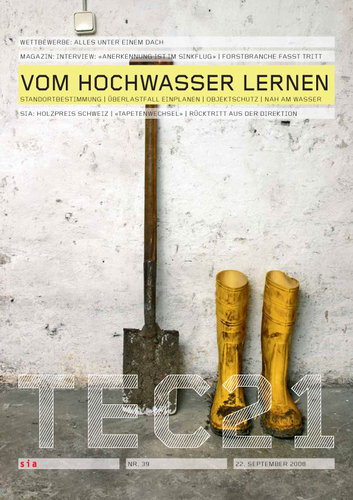

Vor wenigen Wochen war an dieser Stelle von Erdbeben die Rede und von der kulturgeschichtlichen Erkenntnis, dass solche Ereignisse «auch immer Entwicklungsmöglichkeiten in sich tragen und als Schrittmacher von Lernprozessen angesehen werden können»[1]. Gleiches gilt auch für andere Naturgefahren. Nach dem grossen Hochwasser vom August 2005 hat der Bund einen solchen Lernprozess in Gang gesetzt in Form einer umfangreichen, zweiteiligen Ereignisanalyse. Während der im Mai 2007 erschienene erste Teil die entstandenen Schäden sowie die Naturprozesse untersuchte, die dazu führten, analysiert der soeben erschienene zweite Teil ausgewählte Prozesse detaillierter und beleuchtet ausserdem die Bereiche Intervention, das Verhalten und die Wirksamkeit präventiver Massnahmen sowie die Gefahrengrundlagen. Drei Artikel in diesem Heft stellen Resultate aus diesem Bericht vor. Gegenspieler der menschlichen Lernfähigkeit ist die ebenfalls typisch menschliche Fähigkeit, unangenehme Ereignisse und Erkenntnisse zu verdrängen. Dies zeigt jener Teil der Ereignisanalyse, der den Erinnerungswert von Hochwasserereignissen und das Präventionsverhalten bei der Bevölkerung untersuchte. Zwei Jahre nach dem Hochwasser 2005 konnten sich in den fünf am stärksten betroffenen Kantonen Bern, Luzern, Uri, Obwalden und Nidwalden noch 59 % daran erinnern, in den nicht oder weniger schwer betroffenen Kantonen nur 35 %. Dass Ereignisse umso stärker in Erinnerung bleiben, je stärker man betroffen war, ist nicht erstaunlich. Interessant ist jedoch, dass auch das Betroffensein nur eine Minderheit dazu veranlasst, sich besser zu schützen. Von den Personen, die das Risiko, dass in ihrer Wohnlage beträchtliche Schäden durch Hochwasser entstehen könnten, als hoch einschätzten, haben 57 % keine persönlichen Vorkehrungen zum Schutz vor Hochwasser getroffen. Die Autoren der Studie vermuten als Gründe für dieses Verhalten, dass der Einzelne die eigenen Präventionsmöglichkeiten als wenig wirkungsvoll oder zu kostspielig einstuft. Dass das nicht so ist, zeigt unser Artikel zum Objektschutz. Vielleicht braucht es das permanente Erinnern durch neuerliche Ereignisse, um den menschlichen Lernprozess in Gang zu bringen, so wie beim Bau dreier Stelzenhäuser am Saaneufer in Freiburg, über die der Artikel «Nah am Wasser gebaut» berichtet. Der Bauplatz wurde während der Planungs- und Bauphase mehrmals überschwemmt, und das Projekt wurde daraufhin jeweils angepasst, sodass die Bewohner nun kommenden Hochwassern gelassen entgegenblicken können.

Claudia Carle