Editorial

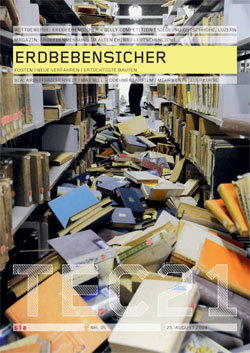

Die Einschätzung der Gefährdung durch Erdbeben in der Schweiz hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Gemäss Bundesamt für Bevölkerungsschutz[1] ist in der Schweiz das Erdbebenrisiko das bedeutendste Risiko aus Naturgefahren. Trotzdem weisen über 90 % der Bauwerke in der Schweiz eine unbekannte, oft ungenügende Erdbebensicherheit auf. Darunter sind viele für die Katastrophenbewältigung wichtige Bauwerke und für die Umwelt gefährliche Bauten, die raschmöglichst überprüft und ertüchtigt werden sollten. Bei anderen wichtigen Bauwerken ist das bereits, teilweise mit innovativen konstruktiven Lösungen, geschehen. Gründe genug für TEC21, dieses Heft auf das Erdbebeningenieurwesen der Schweiz zu fokussieren. Darin spielen die 2003 in Kraft getretenen neuen Tragwerksnormen eine zentrale Rolle. Vielfach wurde in diesem Zusammenhang die Befürchtung geäussert, die Anwendung der neuen Regeln verteuere das Bauen. Zu Beginn wird deshalb aufgrund der Erfahrungen mit den neuen Normen dargelegt, wie sich die Baukosten tatsächlich entwickelt haben. Die theoretischen Grundlagen des Erbebeningenieurwesens haben mit den im Beitrag «Tragwerksverformung bei Erdbebeneinwirkung» vorgestellten verformungsbasierten Verfahren entscheidende Weiterentwicklungen erfahren, wie die an der ETH Zürich durchgeführten Forschungsprojekte und Lehrveranstaltungen zeigen. Abschliessend wird die Umsetzung der höheren Normanforderungen und der jüngeren Erkenntnisse in die Praxis anhand der Ertüchtigung von zwei wichtigen Bauwerken in Basel demonstriert. Für die Lösung der auf den ersten Blick ähnlichen Aufgabenstellungen wurden dabei zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze realisiert. Hoffentlich werden diese und andere in der Region Basel in den letzten Jahren ertüchtigten Bauwerke den Beweis für ihre Erdbebensicherheit nie erbringen müssen. Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH rechnet aber damit, dass es «am Rheinknie alle 2000 bis 2500 Jahre ganz sicher zu einem ähnlich starken Beben wie 1356 kommt»[2]. Kleinere Beben können ausserhalb dieses Zyklus jederzeit unsere Bauwerke auf die Probe stellen. Vielleicht bewahrheitet sich dann im kleinen Rahmen die kulturgeschichtliche Erkenntnis, dass Erdbeben «auch immer Entwicklungsmöglichkeiten in sich tragen und als Schrittmacher von Lernprozessen angesehen werden können»[3].

Aldo Rota

Anmerkungen

[1] «Katarisk», Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Bern 2003

[2] Tages-Anzeiger vom 17.10.2006

[3] Gisler, M., Giardini, D.: Erdbeben in Europa – eine kleine Kulturgeschichte, in: Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft Zürich, 152/4, Dezember 2007, S. 100–110

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Erdbeerensicher – Jelly Competition | Siedlung Gütschhöhe, Luzern

10 MAGAZIN

Erdbebenmessung im alten China | Leutschenlicht

18 WAS KOSTET ERDBEBENSICHERUNG VON GEBÄUDEN?

Thomas Wenk

Die finanziellen Folgen der verschärften neuen Erdbebenbestimmungen werden für Neu- und Altbauten aufgezeigt.

23 TRAGWERKSVERFORMUNG BEI ERDBEBENEINWIRKUNG

Alessandro Dazio

An der ETH Zürich werden verformungsbasierte Verfahren im Erdbebeningenieurwesen für die Praxis erschlossen.

26 SCHWIMMENDE LAGERUNG

Hugo Bachmann, Andreas Zachmann

Dank seiner horizontal weichen Lagerung ist ein Gebäude der Basler Feuerwehr erdbebensicher.

29 VERSTÄRKTES UNTERWERK

Martin G.Koller, Hansjürg Vögtli, Gregor Schwegler

Für die Ertüchtigung eines Unterwerks in Basel wurden die Wände individuell verstärkt.

33 SIA

Arbeitssicherheit | Max Bill – Dokumentarfilm | Mehrwertsteuerkurse

37 PRODUKTE

45 IMPRESSUM

46 VERANSTALTUNGEN

Was Kostet Erdbebensicherung von Gebäuden?

Seit 2003 stellt die Verschärfung der Schweizer Erdbebenbestimmungen das Bauingenieurwesen, insbesondere bei der Ertüchtigung bestehender Bauwerke, vor anspruchsvolle und teilweise neuartige Aufgaben. Neben den konstruktiven Herausforderungen sind auch die finanziellen Folgen der neuen Normengeneration von zentralem Interesse. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie und in welchem Umfang bei Gebäuden Mehrkosten entstehen.

Im Jahr 2003 sind die neuen Tragwerksnormen SIA 260 bis SIA 267 auf Grundlage der Eurocodes in Kraft getreten. Dabei wurden die Erdbebenbestimmungen an den Eurocode 8 angepasst, was die Annahme einer erheblich höheren Erdbebeneinwirkung gegenüber früheren Normengenerationen zur Folge hatte. Als Vergleichsgrösse zeigt Bild 1 die Antwortspektren der Verschiebung für elastisches Tragwerksverhalten jeweils in der niedrigsten Erdbebenzone Z1 auf mittelsteifem Boden bzw. auf der Baugrundklasse C gemäss den letzten vier Schweizer Normengenerationen aus den Jahren 1956, 1970, 1989 und 2003. Als Folge der im Allgemeinen höheren Anforderungen stellt sich sowohl bei Neubauten als auch bei bestehenden Gebäuden die Frage nach den Kosten der Erdbebensicherung. Während bei Neubauten dank modernen Konzepten des Erdbebeningenieurwesens wie erdbebengerechten Entwurfsregeln und Kapazitätsbemessung praktisch kostenneutrale Alternativen zu traditionellen Bauweisen zur Verfügung stehen, können bestehende Bauten meist nur mit erheblichen Kosten auf das Anforderungsniveau für Neubauten ertüchtigt werden.

Erdbebengerechter Entwurf von Neubauten

Bei Neubauten können die Mehrkosten zur Erzielung der normengemässen Erdbebensicherheit auf eine vernachlässigbare Grösse reduziert werden, falls bei der Planung der sogenannte «Miteinander-Entwurf»[1] befolgt wird. Dabei arbeiten Architekt und Ingenieur von der frühen Entwurfsphase an unter Einbezug der Aspekte des erdbebengerechten Entwurfs zusammen. Bei Stahl- oder Stahlbetonbauten entstehen so praktisch keine zusätzlichen Kosten, mit Ausnahme eines gewissen Aufwandes für die erdbebengerechte Planung. Letzterer kann mit zunehmender Erfahrung der Beteiligten jedoch entfallen.

Wichtig ist vor allem, dass die Kriterien der Regelmässigkeit im Grundriss und Aufriss einge-halten werden. Pro Hauptrichtung muss ein über alle Geschosse durchlaufendes Tragsystem mit angepasster Steifigkeit für horizontale Einwirkungen vorhanden sein. Bei einem Tragsystem aus Stahl oder Stahlbeton kann mit einfachen verformungsbasierten Überlegungen gezeigt werden, dass dann die Erdbebenkräfte ohne Mehrkosten abgetragen werden können. Ein unregelmässiger Grund- oder Aufriss kann einen wesentlich grösseren Verformungsbedarf sowie eine ungünstige Konzentration des Verformungsbedarfs auf ein einziges, horizontal weiches Stockwerk (Soft-Story) bewirken. Bei niedriger bis mittlerer Seismizität lassen sich die Erdbebenbeanspruchungen trotzdem aufnehmen, doch werden diese dann für die Dimensionierung klar massgebend und lösen in der Regel Mehrkosten aus.

Gebäude aus unbewehrtem Mauerwerk sind nicht erdbebengerecht, da sie wegen ihrer grossen Steifigkeit ein kleines Verformungsvermögen aufweisen und darum grosse Erdbebenkräfte entstehen. In der Regel werden bei mehrgeschossigen, unbewehrten Mauerwerksgebäuden zwei Stahlbetontragwände pro Hauptrichtung im Grundriss zur Aufnahme der Erdbebenbeanspruchung erforderlich, was mit Mehrkosten gegenüber einer reinen Mauerwerkskonstruktion verbunden ist (Bild 2).

Angepasste Steifigkeit

Unter den im Folgenden beschriebenen Voraussetzungen können die Erdbebenbeanspruchungen, beispielsweise bei schlanken Stahlbetontragwänden, quasi «gratis» abgetragen werden. Der einfache verformungsbasierte Zusammenhang[2] zwischen Schiefstellung, Verschiebeduktilität und Schlankheit von Stahlbetontragwänden wurde in Bild 3 für Schweizer Verhältnisse dargestellt.[3] Für einen typischen Bereich der Wandschlankheit hw/lw zwischen 3 und 5 sowie einer Verschiebeduktilität μΔ=Δy/Δm=3, wie es duktilem Tragwerksverhalten gemäss der Norm SIA 262 (2003)4 entspricht, kann eine maximale Schiefstellung zwischen 1.5 % und 2.5 % erreicht werden. Bereits ab einer Wandhöhe hw=2 m kann folglich bei einer Schiefstellung max/hw=2.5 % eine horizontale Verschiebung von max=5cm erreicht werden. Dies entspricht der maximalen Spektralverschiebung für Zone Z1 (rote Kurve in Abbildung 1). Der Bewehrungsgehalt und die Normalkraft der Wand spielen bei diesen einfachen Überlegungen keine Rolle, solange sie innerhalb der normalen Grenzen liegen. Wichtig ist, dass die Wand genügend schlank ist, d.h. eine angepasste Steifigkeit aufweist, und mit konstanten Querschnittsabmessungen über alle Geschosse verläuft.

Mit aufwendigeren Parameterstudien unter Einbezug der Grundschwingzeit in Abhängigkeit von Steifigkeit und Höhe könnte auch aufgezeigt werden, dass schlanke Stahlbetontragwände mit Minimalbewehrung für ein- oder mehrgeschossige Gebäude in allen Erdbebenzonen der Schweiz ausreichend sind, d. h. die Erdbebenkräfte ohne Mehrkosten abgetragen werden können. Ein Zusatzaufwand könnte einzig für die Fundierung im Baugrund erforderlich werden, insbesondere falls die Kippmomente der Wände nicht über horizontale Kräftepaare, beispielsweise in den Decken, in die Untergeschosse eingeleitet werden können.

Kosten bei Neubauten

Es sind nur wenige Beispiele von Neubauten bekannt, bei denen seriöse Kostenberechnun-gen für die Erdbebensicherung durchgeführt worden sind. Für drei vier- bis sechsgeschossige Wohngebäude in der höchsten Erdbebenzone Z3b im Wallis wurden Mehrkosten zwischen 1.2 % und 2.0 % der gesamten Baukosten, bzw. 3.7 % bis 6.1 % der Rohbaukosten, nachgewiesen.[5] In diesen Fällen war ursprünglich ein Tragwerk ausschliesslich aus unbewehrten Mauerwerkswänden vorgesehen. Für die Erdbebensicherung mussten einzelne Mauerwerkswände durch Stahlbetontragwände ersetzt werden. Die Mehrkosten werden durch diese etwa 130 Fr./m2 teureren Stahlbetontragwände verursacht. Je nach Konkurrenzsituation der Unternehmer können diese Mehrkosten auch geringer sein.

Bei einem weiteren viergeschossigen Wohngebäude in der Zone Z3b kommt dieselbe Untersuchung[5] auf wesentlich kleinere Mehrkosten von nur 0.3 % der gesamten Baukosten, bzw. 0.9 % der Rohbaukosten, da in diesem Fall vom Architekten sowieso geplante Stahlbetonwände für die Abtragung der Erdbebenkräfte herangezogen werden konnten. Alle vier Neubauten wurden nicht entsprechend dem «Miteinander-Entwurf» geplant. Trotzdem erreichten die Mehrkosten der Erdbebensicherung im Mittel nur wenig mehr als 1 % der gesamten Baukosten.

Eine nachträgliche Untersuchung von fünf Verwaltungsgebäuden des Bundes ergab, dass die Mehrkosten der Erdbebensicherung maximal 0.3 % der gesamten Baukosten betragen.[6] Es handelt sich um fünf- bis sechsgeschossige Stahlbetonskelettbauten der Bauwerksklasse II auf Baugrundklasse C in der Erdbebenzone Z1, die in den Jahren 1994 bis 2002 erstellt worden sind. Auch bei der Planung dieser Neubauten wurden die erdbebengerechten Entwurfsregeln und insbesondere der «Miteinander-Entwurf» nicht befolgt. Die aufgeführten Fallbeispiele zeigen, dass auch bei Nichteinhaltung des erdbebengerechten Entwurfs nur mit Mehrkosten von wenigen Prozenten der Baukosten zu rechnen ist.

Erdbebensicherung bestehender Bauten

Werden aufgrund älterer Normen bemessene Bauten gemäss den neuen Tragwerksnormen SIA 260 bis SIA 267 überprüft, können die erforderlichen Nachweise der Erdbebensicherheit oft nicht erbracht werden. Die Regeln des erdbebengerechten Entwurfs sind in den meisten Fällen nicht erfüllt, und im Gegensatz zu Neubauten kann die nachträgliche Erdbebensicherung mit erheblichen Kosten verbunden sein. Neben den vertikalen Tragelementen können bei älteren Gebäuden auch die Holzdecken und insbesondere die Verbindungen zwischen Decken und Wänden problematisch sein.

In Bild 4 sind die wichtigsten Daten zu 22 Beispielen von in den letzten Jahren in der Schweiz ausgeführten Erdbebenertüchtigungen bei Gebäuden zusammengestellt. Neben der Erdbebenzone und der Bauwerksklasse (BWK I: gewöhnliches Gebäude, BWK II: Schule, öffentliche Verwaltung, Einkaufszentrum, BWK III: Lifeline-Gebäude) sind die Kosten der Erdbebenertüchtigung absolut in Franken und relativ zum Gebäudeversicherungswert angegeben. In der letzten Spalte befindet sich ein Stichwort zur Beschreibung der wichtigsten zur Erdbebenertüchtigung ausgeführten baulichen Massnahmen.

Die relativen Kosten für die 22 Beispiele variieren sehr stark von 0.4 % bis 30 % des Gebäudeversicherungswerts. Kostenfaktoren sind sicher die Erdbebenzone und die Bauwerksklasse. Aufgeschlüsselt nach diesen beiden Faktoren sind die mittleren relativen Kosten in % in Bild 7 dargestellt. Wie erwartet, ist ein genereller Trend zunehmender Kosten mit höherer Erdbebenzone und Bauwerksklasse festzustellen, wobei sich die Bauwerksklasse stärker auswirkt. Die meisten Werte des Säulendiagramms beruhen aber nur auf ein bis zwei Beispielen. Einzig bei der Kombination von Bauwerksklasse II mit Erdbebenzone Z1 ist der Durchschnittswert aus elf Beispielen mit relativen Erdbebenertüchtigungskosten von 3.1 % des Gebäudeversicherungswerts einigermassen aussagekräftig. Werden ferner die beiden Gebäude mit hohen relativen Kosten in Bild 4 (Gymnasium in Gossau und Einkaufszentrum in Freiburg) weggelassen, ergibt sich ein Durchschnittswert aus neun Beispielen der Bauwerksklasse II in Erdbebenzone Z1 mit relativen Erdbebenertüchtigungskosten von im Mittel 1.9 % des Gebäudeversicherungswerts.

Konstruktive Randbedingungen der Erdbebenertüchtigung haben offensichtlich einen stärkeren Einfluss auf die Kosten als Erdbebenzone, Bauwerksklasse oder auch Baugrundklasse. Kann der bauliche Eingriff auf wenige Stellen im Gebäude eingegrenzt werden, wie beispielsweise auf eine Wand in einem Geschoss, können die Kosten niedrig gehalten werden, wie etwa beim Hörsaalgebäude HPH der ETH Zürich mit Kosten von nur 0.7 % des Gebäudewerts. Wenn jedoch neue Tragelemente über die ganze Höhe eingezogen werden müssen, steigen die Kosten rasch an, insbesondere wenn zusätzlich noch die Fundation verstärkt werden muss (Bild 6). Beispiele dafür sind die drei Gebäude mit neuen Stahlbetonwänden und Kosten von 10 % des Gebäudewerts und mehr in Bild 4.

Verhältnismässigkeit der Kosten

Aufgrund von Kosten-Risiko-Überlegungen ist es nicht immer sinnvoll, bestehende Bauten auf das gleiche Sicherheitsniveau wie Neubauten zu ertüchtigen. Das Merkblatt SIA 20187 «Überprüfung bestehender Gebäude bezüglich Erdbeben» berücksichtigt explizit die Verhältnismässigkeit der Kosten einer Ertüchtigungsmassnahme über die sogenannte Rettungseffizienz. Die wichtigsten drei Parameter sind dabei die mittlere Personenbelegung PB, der Erfüllungsfaktor eff als Quotient aus normengemässem Widerstand im Istzustand und normengemässer Auswirkung der Bemessungssituation Erdbeben sowie der Erfüllungsfaktor int nach Realisierung der betrachteten Ertüchtigungsmassnahme.

Ausgehend von einer typischen Restnutzungsdauer von 50 Jahren ergeben sich gemäss SIA 2018 verhältnismässige Ertüchtigungskosten bis zu 3000 Fr. pro Person, falls eff=0.25 ist. Bei einem noch kleineren Erfüllungsfaktor steigen sie aufgrund des Kriteriums der Zumutbarkeit rasch an auf beispielsweise 52.000 Fr. pro Person für eff=0.15. In Bild 5 sind die 18 Gebäude der Bauwerksklassen I und II aus Bild 4 mit den wichtigsten Kriterien für die Beurteilung der Verhältnismässigkeit von Erdbebenertüchtigungsmassnahmen zusammengestellt (vergleiche dazu auch TEC21 8/2006, S. 14–18).

Es zeigt sich, dass die Kosten pro Person der mittleren Personenbelegung PB des Gebäudes meist unter diesen Grenzwerten gemäss SIA 2018 liegen, d.h., dass jeweils eine günstige bauliche Massnahme gefunden wurde, um eine akzeptable Erdbebensicherheit zu erreichen. Die vier Gebäude in der Bauwerksklasse III in Bild 4 wurden weggelassen, da bei solchen Lifeline-Gebäuden neben der Personenbelegung zusätzliche Kriterien zu berücksichtigen sind.

Die beiden Gebäude mit den höchsten Kosten pro Person (Gymnasium in Gossau und Einkaufszentrum in Freiburg in Bild 4) wurden in den Jahren 2001 bzw. 2002 ertüchtigt, d.h. vor Erscheinen des Merkblatts SIA 20187 mit den erwähnten Kriterien der Verhältnismässigkeit. Deren Erfüllungsfaktoren beziehen sich auf die frühere Norm SIA 160 aus dem Jahre 1989.

Durch die neuen Kriterien der Verhältnismässigkeit werden die Kosten der Erdbebensicherung bei bestehenden Bauten in den meisten Fällen auf wenige Prozente des Gebäudewertes begrenzt. Aus den hier betrachteten Kosten einzelner erdbebenertüchtigter Gebäude kann nicht direkt auf die Kosten beim gesamten Gebäudebestand geschlossen werden, da bei einem grösseren Teil der bestehenden Bauten der Istzustand als genügend erdbebensicher akzeptiert werden kann und sich bauliche Massnahmen erübrigen.

Anmerkungen

[1] Bachmann, H.: Erdbebengerechter Entwurf von Hochbauten – Grundsätze für Ingenieure, Architekten, Bauherren und Behörden. Richtlinie des Bundesamts für Wasser und Geologie (BWG), Biel 2002

[2] Priestley, M. J. N., Calvi G. M., Kowalsky M. J.: Displacment-Based Seismic Design of Structures. IUSS Press, Pavia 2007

[3] Dazio, A.: Vorlesung «Erdbebensicherung von Bauwerken I», Kapitel 7: Bemessung und konstruktive Durchbildung von Hochbauten. Institut für Baustatik und Konstruktion IBK, ETH Zürich, 2007. www.ibk.ethz.ch/da/education/EB1

[4] SIA 262, 2003. Betonbauten. Schweizer Ingenieur- und Architektenverein, Zürich

[5] Peruzzi, R., Mittaz, X.: Surcoûts du parasismique – Exemples construits. In: Tagungsband «Sécurité parasismique des bâtiments: Aspects techniques, juridiques et bancaires, liens économiques et exemples pratiques», Sion 30. September 2005, S. 1–25, 2005

[6] Duvernay, B., Anliker, E. M.: Kostenauswirkungen durch In-Kraft -Treten der neuen Tragwerksnormen SIA 260 bis 267 für repräsentative Verwaltungsgebäude aus Stahlbeton des Bundes. Bauingenieur 81, S. 57–71, 2006

[7] SIA 2018, 2004. Überprüfung bestehender Gebäude bezüglich Erdbeben. Schweizer Ingenieurund Architektenverein, ZürichTEC21, Mo., 2008.08.25

25. August 2008 Thomas Wenk