Editorial

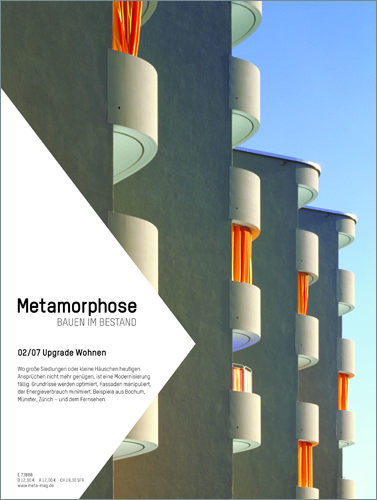

Fokus Upgrade Wohnen

Wenn heute bestehender Wohnraum modernisiert wird, geht es meist darum, mehr Platz zu schaffen, Energie zu sparen oder Räume dem veränderten Zeitgeschmack anzupassen. Anspruchsvolle Lösungen für all diese Aufgaben präsentiert Metamorphose auf den folgenden Seiten dieses Hefts. Doch wird uns der Wohnungsbestand künftig nicht vor ganz andere Herausforderungen stellen?

Welche Faktoren werden in den kommenden Jahren den Umbau von Wohnraum bestimmen? Worauf müssen sich Hausbesitzer, städtische Wohnungsgesellschaften und Planer einstellen? Wirft man einen Blick auf die Bevölkerungsentwicklung, so gibt es nur eine Antwort: Die eigentliche Herausforderung für die Immobilienwirtschaft liegt in der alternden Gesellschaft. Es wird darum gehen, ausreichend Wohnraum für Senioren zu schaffen. Untersuchungen des Statistischen Bundesamtes führen immer wieder vor Augen, was uns bis 2050 erwartet: Bereits heute gibt es fast genau so viele 60-Jährige wie Neugeborene, und in fünfzig Jahren wird sich dieses Verhältnis zugunsten der Älteren wohl verdoppelt haben. Die Zahl der über 80-Jährigen wird sich von heute nicht ganz vier Millionen auf zehn Millionen steigern, und damit nahezu verdreifachen.

Die Wohnungswirtschaft erkennt zwar allmählich, dass sich die Zielgruppe am Markt langsam umkehrt, und bis zum Jahr 2050 die über 60-Jährigen doppelt so viele Wohnungen benötigen werden wie die 20- bis 40-Jährigen– der immens steigende Bedarf wird aber durch Neubauten allein nicht zu decken sein. Es wird deshalb vor allem darum gehen, den Bestand altengerecht umzubauen.

Alt und aktiv

Was heißt nun altengerecht? Wie leben ältere Menschen heute? Hier gilt es zunächst einmal zur Kenntnis zu nehmen, dass sich die Lebensstile diversifiziert haben. Alt ist nicht gleich alt. Unser Bild der sockenstrickenden Großmutter, die als „grüne Witwe“ allein in ihrem Häuschen oder der Wohnung aus den 50er Jahren lebt, ist seit langem nicht mehr zeitgemäß. Schon allein deshalb, weil sich der Frauenüberschuss bei den Senioren abbaut. Die Jahrgänge mit kriegsbedingtem Männermangel sterben allmählich, so dass es zukünftig unter den Älteren wieder mehr Männer und Paare geben wird.

Soziologen unterscheiden zwischen vier Lebensstilen. 21 Prozent der Senioren zählen sie zu den Aktiven, die beispielsweise oft reisen, zahlreiche kulturelle Angebote nutzen oder viel Sport treiben; 31 Prozent zu den Familienorientierten, die intensiv mit Kindern und Enkeln vernetzt sind, und 35 Prozent zu den Gemeinschaftsorientierten, die sich etwa in Vereinen oder bei der Kirche engagieren. Lediglich 13 Prozent gelten als Resignierte.

Die Wohnform für die Senioren kann es also nicht geben. Genauso wie von den unterschiedlichen Lebensstilen hängt sie auch von den unterschiedlichen Altersstufen ab. Die Ansprüche, die ältere Menschen an ihr räumliches Umfeld stellen, wandeln sich im Laufe der Jahre. Während Frühruheständler zwischen 55 und 70 Jahren eigentlich nicht viel anders wohnen als Jüngere, spielen für die 70- bis 80-Jährigen erste Anpassungen der Wohnung an die Bedürfnisse des Alters eine Rolle, später dann auch die Möglichkeit des betreuten Wohnens. Erst bei Menschen über 80 Jahren wird dann allmählich ambulante oder stationäre Pflege bis hin zum Hospiz nötig.

Die Pflegefallwahrscheinlichkeit, bei den Frühruheständlern noch verschwindend gering, schnellt ab 80 Jahren auf 20 Prozent, ab 85 Jahren auf 35 Prozent und ab 90 Jahren auf 67 Prozent. Es lohnt sich daher, wenn erste Umbaumaßnahmen nötig sind und die Handwerker anrücken, über die aktuelle Situation hinauszudenken und die Wohnung oder das Haus gleich so umzurüsten, dass bei einer kommenden stärkeren Pflegebedürftigkeit nicht wieder aufwändige neue Anpassungen nötig sind. Die Hälfte aller Menschen über 85 kann – bei entsprechender Gestaltung der Wohnung und ein wenig Unterstützung im Alltagsleben – noch gut allein in den eigenen vier Wänden zurechtkommen.

Viel zu tun

Um Senioren ein komfortables und lebenswertes Umfeld bieten zu können, muss der Wohnungsbestand frühzeitig angepasst werden. Mit der Frage, wie dies mit vertretbarem Aufwand geschehen kann, beschäftigt sich ein Forschungsbericht, der nun im Fraunhofer IRB Verlag erschienen ist. Vom hochgesteckten Ziel der Barrierefreiheit verabschiedet er sich, da diese nur im Neubau zu verwirklichen ist, und schlägt stattdessen als Schlüsselbegriff für die Bestandsumrüstung „barrierearm“ vor. Auch wenn sich Schwachstellen in vorhandenen Wohnungen nicht hundertprozentig aus dem Weg räumen lassen, bedeutet eine Umgestaltung oft eine entscheidende Verbesserung des Alltagslebens für ältere Menschen.

Welches sind nun die möglichen Barrieren, die es abzubauen gilt? Fragt man Architekten danach, so werden meist Treppen, Türschwellen und zu enge Sanitärräume genannt. Doch neben den offensichtlichen Hindernissen birgt der Gebäudebestand eine ganze Reihe weitaus subtilerer Minderungen an Lebensqualität für die ältere Generation: etwa Balkonbrüstungen, über die man im Sitzen nicht schauen kann, fehlende Parkplätze, ein Mangel an Grünflächen mit Erholungscharakter in Gebäudenähe, eine zu kurz getaktete Treppenhausbeleuchtung, oder Fahrradstellplätze ausschließlich im Keller, die Senioren benachteiligen, die zum Radeln noch rüstig genug, zum Herauftragen des Rads aus dem Keller aber nicht mehr fit genug sind. Ziel des Fraunhofer-Berichts ist, Planer für diese subtilen Diskriminierungen zu sensibilisieren. Die Autoren wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, solche Barrieren von vornherein zu vermeiden oder nebenbei zu beseitigen, wenn eine Wohnung, ein Haus oder eine Siedlung heute etwa aus energetischen Gründen modernisiert wird.

Dezente Anpassung

Exemplarisch seien hier ein paar Möglichkeiten genannt, Barrieren für Senioren aus dem Weg zu räumen. Findet man in einer Wohnung etwa eine reine Arbeitsküche ohne Essplatz vor, so ist es sinnvoll, sie zu Lasten anderer Bereiche zu vergrößern. Denn die Küche ist gerade für alte Menschen ein Rückzugsort, der auch für andere Aktivitäten als das Kochen – zum Beispiel zum Basteln und Lesen – genutzt wird. Darüber hinaus ist es für viele ältere Menschen leichter, das Essen am selben Ort zuzubereiten und zu verzehren, anstatt es durch die halbe Wohnung tragen zu müssen. Die Frankfurter Küche hat also ausgedient.

Die Benutzerfreundlichkeit des Bads lässt sich meist verbessern, indem zu breite Sanitärgegenstände durch schmalere ersetzt und diese neu angeordnet werden. Das erhöht die Bewegungsfreiheit oft beträchtlich. Bekannt ist, dass Duschen für ältere Menschen meist unproblematischer zu benutzen sind als Badewannen.

Um den Bezug zur Außenwelt zu erhalten und trotz eventuell eingeschränkter Beweglichkeit den Alltag miterleben zu können, sind großzügige Fenster sinnvoll. Dabei muss allerdings ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Beobachtungsfreiheit und Sichtschutz gefunden werden.

Für einen barrierearmen Balkon sind ausreichende Größe, problemloser Zugang und ausreichender Sonnenschutz wesentliche Kriterien. Eine Überdachung sorgt dafür, dass man die Balkonmöbel bei Regen nicht in Sicherheit bringen muss.

All diese Anpassungen an die Bedürfnisse älterer Menschen machen eines deutlich: Für die Mieter anderer Generationen bringt eine altengerechte Umrüstung keine Nachteile, sondern sie bewirkt – im Gegenteil – eine Steigerung der Wohnqualität für alle. Nur während die jüngeren Mieter über gewisse Mankos problemlos hinwegsehen können, sind ältere Menschen, die einen Großteil ihrer Zeit in ihrer Wohnung oder dem unmittelbaren Wohnumfeld verbringen, weit mehr von einem gewissen Komfort abhängig. Die Unauffälligkeit der seniorenfreundlichen Maßnahmen ist ganz entscheidend für deren Akzeptanz. In einem Umfeld, das auf den ersten Blick nach Pflegeheim aussieht, möchte niemand gerne leben – weder Jung noch Alt. Während ein Treppenlift etwa sofort zu erkennen gibt, dass er für Gehbehinderte eingebaut wurde, wirkt ein herkömmlicher Aufzug weniger stigmatisierend, da er auch von anderen Bewohnern genutzt wird.

Schneller Umdenken

Noch stehen Wohnungsunternehmen und Privatvermieter den baulichen Umgestaltungen, die ihren Mietern das Älterwerden erleichtern sollen, eher skeptisch gegenüber: Im Gegensatz etwa zu einer energetischen Sanierung ist der ökonomische Nutzen einer barrierereduzierten Wohnung auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Zudem wird das Wort „barrierefrei“ oft mit „rollstuhlgerecht“ gleichgesetzt, was Eigentümer vor den vermeintlich hohen Kosten für diesen aufwändigen Umbau zurückschrecken lässt.

Den Vorteil, den sie aus einer Barrierereduzierung ziehen können, erkennen sie nicht: die unter Umständen lebenslange Bindung von Mietern, die ihre Wohnung zu schätzen wissen, sie pfleglich behandeln und pünktlich ihre Miete zahlen. Wahrscheinlich setzt ein Umdenken erst dann ein, wenn den nicht hergerichteten, seniorenfeindlichen Wohnungen der Leerstand droht.

Für Architekten eröffnet sich mit dem barrierereduzierten Umbau des Gebäudebestands ein neues Betätigungsfeld, vielleicht eine der wichtigsten Bauaufgaben der kommenden Jahre überhaupt. Ihre Kompetenz ist hier auch bitter nötig. Die Lösungen, die auf diesem Gebiet bislang gefunden wurden, sind unter gestalterischen Gesichtspunkten meist alles andere als befriedigend – Ästhetik und altengerechtes Wohnen bilden noch oft einen unnötigen Gegensatz. Anspruchsvolle Konzepte für das barrierearme Umgestalten von Wohnungen zu entwickeln, wird sich wohl als die wahre Herausforderung erweisen.

Claudia Hildner und Christian Schönwetter