Editorial

Fokus Schulen umbauen

„Den traditionellen Schultyp mit seinen unwirtlichen meilenlangen Korridoren, die nur als Verkehrswege dienen und vor Kleiderhaken geradezu bersten, gibt es leider immer noch, und sogar gefeierte Star-Architekten gehen in dieser Hinsicht mit schlechtem Beispiel voran.“ (Herman Hertzberger, 2000[3])

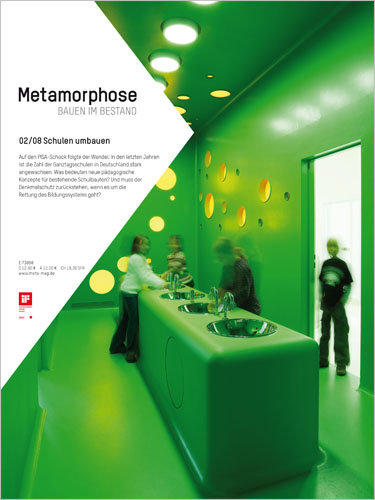

Der Ganztagsbetrieb von Schulen soll dem deutschen Bildungssystem auf die Sprünge helfen: Der dadurch nötige Umbau bestehender Schulgebäude eröffnet Architekten ein neues Betätigungsfeld. Neben der Frage, welche Räume ein zeitgemäßer Unterricht erfordert, geht es aber häufig auch darum, denkmalwerte Bauwerke mit ihren gestalterischen Qualitäten zu schützen.

Schulen, die über ihre Funktion als Lernort hinaus auch als Lebensraum akzeptiert werden können, sind keine neue Erfindung: Nicht nur Herman Hertzberger, auch Architekten wie Günther Behnisch oder Hans Scharoun haben versucht, mit ihren Schulbauten dieses Ideal zu verwirklichen. In vielen unserer Bildungsstätten finden sich als räumlicher Grundakkord dennoch die von Hertzberger verschmähten monofunktionalen Korridore ohne Aufenthaltsqualität. Seit die PISA-Studie dem deutschen Bildungssystem gravierende Mängel bescheinigte (siehe Seite 3), hat ein großflächiger Umbau unserer Schulen begonnen – damit eröffnet sich auch die Chance, deren räumliche Qualitäten zu verbessern. Trotz des pädagogischen Willens zur Erneuerung muss bei der Transformation bestehender Schulgebäude aber auch berücksichtigt werden, dass man es häufig mit Bauwerken von hoher gestalterischer Qualität zu tun hat. Etwa die Hälfte der rund 50.000 Schulbauten in Deutschland wurde vor 1960 errichtet, viele davon genießen Denkmalschutz. Bei einem Umbau, der im Inneren dieser Gebäude neue Räume schaffen soll, ist daher eine sensible Hand gefragt – auch Erhalt und Pflege des architektonischen Erbes sind ein Beitrag zur Bildung des Nachwuchses.

Über die jüngeren Bildungsstätten, die zur „Boomzeit“ des Schulbaus in den 1960er und 1970er Jahren errichtet wurden, hält der Denkmalschutz bisher nur selten seine schützende Hand – oft werden hier sogar explizit Eingriffe gefordert. Die damals verbreitete Systembauweise bediente sich häufig schadstoffhaltiger Baumaterialien, die nun mühsam wieder entfernt werden müssen. Auch der Klimawandel lässt die Schulen nicht kalt: Um die energetische Sanierung der „sozialen Infrastruktur“ – und hier vor allem der besonders problematischen Fälle aus den 1960er und 1970er Jahren – voranzutreiben, stellt der Bund im Jahr 2008 finanzschwachen Kommunen Fördergelder zur Verfügung. Mit einer Summe von 600 Millionen Euro ließen sich rein rechnerisch – so das Bauministerium – etwa 600 Schulen energetisch sanieren. Ein Blick in die leeren Kassen der meisten Städte und Gemeinden sowie die Zahl von etwa 10.000 Schulen, die zwischen 1960 und 1970 errichtet worden sind, wirken allerdings ernüchternd. Viele Schulen aus dieser Zeit haben darüber hinaus auch eine räumliche Generalüberholung im Sinne Hertzbergers nötig. Doch eine bauliche Veränderung, die sich nicht direkt mit den allmächtigen Schreckgespenstern PISA und Klimawandel begründen lässt, hat bei der Verteilung von Fördergeldern eher schlechte Karten.

Das liegt auch daran, dass Schul(um)bau im Zusammenhang mit der Entwicklung der schwankenden Schülerzahlen steht, und somit dem Phänomen des „Schweinezyklus“ unterworfen ist. Bis zum Jahr 2020 rechnet das Kultusministerium mit einem Rückgang der Schülerzahlen um etwa 19 Prozent. Um spätere Leerstände zu vermeiden, ist es sinnvoll, über Alternativen zu Neubauten und Ergänzungen nachzudenken. Mit Konzepten, die etwa die Gebäude im Umfeld einer Schule in die Planungen mit einbeziehen, oder mit Erweiterungen, die bei einem Absinken der Schülerzahlen in eine andere Nutzung überführt werden können, lassen sich unter Umständen effiziente Lösungen erarbeiten. Wird durch die geforderte Multifunktionalität die Bauaufgabe Schule in Zukunft sogar ganz verschwinden?

Claudia Hildner

Weiterführende Informationen:

[1] Wüstenrot Stiftung (Hrsg.): Schulen in Deutschland. Neubau und Revitalisierung; Karl Krämer Verlag, Stuttgart 2004

[2] Reinhard Kahl: Treibhäuser der Zukunft – Wie in Deutschland Schulen gelingen; Archiv der Zukunft, 2004

[3] Herman Hertzberger: Space and the architect – Lessons in architecture 2; 010 Publishers, Rotterdam 2000

Inhalt

Bestandsaufnahme

06-15 | Projekte, Bücher, Termine

18-19 | Schulen umbauen

20-23 | Das offene Klassenzimmer: Neue Konzepte für die Gestaltung von Lernbereichen

24-29 | 01 Platte, umflochten: Umbau und Erweiterung einer Grundschule in Schulzendorf

30- 33| 02 Neuer Kopf für alten Körper: Erweiterung der Sachsenwald-Grundschule in Berlin

34-37 | 03 Stahl über Stein: Erweiterung des Gymnasiums Klosterschule, Hamburg

38-43 | 04 Puzzle in 3D: Umbau der Wingertschule in Dreieich-Offenthal

44-45 | 05 Farbe in durchdachter Dosis: Umbau der Herzog-Ulrich-Grundschule in Lauffen am Neckar

46-51 | 06 Raum kennt kein Neu oder Alt: Modernisierung und Ergänzung des Schulhauses Kronenwiese, Adliswil

52-59 | 07 Überraschend gut erhalten: Modernisierung der ehemaligen Bundesschule des ADGB, Bernau

Baukosten

60-63 | Kalkulation des Unberechenbaren: Kostenplanung im Bestand

Produkte

64-67 | Produkt im Objekt

68-69 | Boden, Wand, Decke

70-72 | Schulmöbel

Ausbildung

74-75 | Aufbaustudium in Hildesheim

Rubriken

78 | Vorschau, Impressum, Bildnachweis

Überraschend gut erhalten

(SUBTITLE) Modernisierung der ehemaligen Bundesschule des ADGB, Bernau

Zu den wenigen Gebäuden, die unmittelbar vom Bauhaus errichtet worden sind, zählt die einstige Gewerkschaftsschule in Bernau bei Berlin. Bei der jüngst abgeschlossenen Instandsetzung und Modernisierung fand sich erstaunlich viel Originalsubstanz, die erhalten werden konnte.

Geschichte des Bauwerks: Nur gut zwei Jahre lang, vom Frühjahr 1928 bis zum Sommer 1930, war Hannes Meyer Direktor des Bauhauses. In genau jener Zeit schuf er, mit seinem Schweizer Landsmann Hans Wittwer und unter Mitwirkung zahlreicher damaliger Bauhaus-Schüler, die Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) nördlich von Berlin. Vom Arbeitsprozess wie der Gestaltung her avancierte sie zum wichtigsten Beispiel für Meyers seinerzeit heftig befehdete Vorstellungen einer Architektur, die „wissenschaftlichten“, „objektiven“ Kriterien folgt.

Das Raumprogramm wurde auf einzelne Baukörper verteilt: Der Kopfbau diente vor allem Aula und Speisesaal sowie einem Wintergarten, der dort an einer Gebäudeecke saß. Die Internatsräume finden sich in fünf beinahe identischen Quadern, die leicht gegeneinander versetzt angeordnet sind und dem sanft abfallenden Gelände folgen. In jeder Etage waren ursprünglich je fünf Doppelzimmer untergebracht, so dass die Anmutung eines Hotels oder einer Kaserne vermieden und zugleich die Bildung kleiner (Lern-)Gruppen gefördert wurde. Die Verbindung zwischen den Wohngebäuden untereinander und mit den anderen Baukörpern schafft ein ebenerdiger, seitlich verglaster Gang. Den Abschluss bildet ein querstehender Trakt mit Turnhalle, Bibliothek und darüber befindlichen Seminarräumen. Beton, gelbbraune Ziegel, Glas, Stahl und Holz prägen die Gesamtanlage. In den Wohnquadern machten unterschiedliche Farben jedes Haus und jede Etage unverwechselbar.

Wechselnde Nutzer

1930 eingeweiht, wurde die Schule drei Jahre später von den Nationalsozialisten bezogen, die dort auch an der Vorbereitung des Überfalls auf Polen gearbeitet haben sollen. Bald nach Kriegsende übernahm der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund der DDR das Gebäude und nutzte es wieder als Bildungsstätte. Durch diverse Anbauten ging Originalsubstanz verloren, etwa der Wintergarten. Die Innengestaltung folgte jenem oft etwas bieder wirkenden Geschmack, der in der DDR dominierte oder sich einfach aus dem Mangel an Mitteln ergab: Holzverkleidungen, abgehängte Decken, Bodenbeläge aus Kunststoff, Mustertapeten. Soweit erhalten, wurde der Glasgang bis auf Brüstungshöhe mit Brettern geschlossen, die Internatswohnräume erhielten Holzfenster. Die nachhaltigste Veränderung erfuhr der Kopfbau: Jene drei Schornsteine, welche – die sozialistische Dreifaltigkeit aus Gewerkschaften, Sozialdemokratie und Genossenschaften symbolisierend – die Front dominierten, wurden ebenso entfernt wie das Flugdach über dem Haupteingang, den man wiederum in einen seitlichen Anbau verlegte. Der eingeschossige Kopfbau erhielt ein zusätzliches Stockwerk und wurde komplett mit roten Ziegeln verblendet.

Nach 1990 stand das Gebäude einige Zeit leer, bis sich mit der Berliner Handwerkskammer eine neue Nutzerin – vor allem für die Wohnräume – fand. Die Turnhalle dient heute einer benachbarten Schule; einige weitere Räume stehen hingegen noch leer, und auch die Küche wird gerade erst ausgebaut. Den Zuschlag für die 2002 begonnene Instandsetzung und Modernisierung der Anlage, mit der auch die Rekonstruktion bestimmter Teile verbunden ist, hat das Berliner Büro Brenne Gesellschaft von Architekten mbH erhalten, das auf dem Gebiet der denkmalgerechten Sanierung bereits viel Erfahrung gesammelt hat.

Vom Dach bis zum Heizkörper

Gespräch mit dem Architekten Winfried Brenne

Wann sind Sie erstmals mit Hannes Meyers Schulanlage in Bernau in Berührung gekommen?

1992 rief mich der Verein „baudenkmal bundesschule bernau“ an, der zum Erhalt der ehemaligen Bundesschule des ADGB von Meyer und Wittwer gegründet worden war, und fragte, ob ich mir diese mal ansehen könnte. Unser Büro hatte sich damals schon viel mit Bauten der 1920er Jahre beschäftigt. Der Verein hat dann Fördergelder bekommen und wir wurden mit der Erarbeitung eines Konzeptes für die Wiederherstellung der Stahlfenster beauftragt.

Wem gehörte das Haus zu diesem Zeitpunkt?

Dem Land Brandenburg, das aber aufgrund eines fehlenden Nutzers nur wenig für seinen Erhalt tun konnte. Das Haus stand nach 1990 leer und verfiel immer mehr. Vom für Denkmalpflege zuständigen Ministerium wurde dann bei unserem Büro eine Bestandsaufnahme in Auftrag gegeben, um die dringlichsten Fragen zu klären: Welche Substanz ist vorhanden, was müsste baulich gemacht werden, welche Kosten könnten dabei entstehen? Schließlich wurde die Berliner Handwerkskammer, die bereits in unmittelbarer Nähe mit den Planungen für ein neues Internatsgebäude begonnen hatte, auf die Bundesschule aufmerksam. Vor allem der damalige Kammerpräsident Hans-Dieter Blaese setzte sich für die Bundesschule als neuen Standort ein.

Damit konnten Instandsetzung und Modernisierung starten?

Ja, und alles musste schnell gehen, insbesondere um die Fördermittel von verschiedensten Gebern zu erhalten. Unser Büro hatte in einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag bekommen.

In welchem Zustand fanden Sie die ehemalige Bundesschule vor?

Das Gebäude war an sich faszinierend, aber im ersten Moment haben sich seine Qualität und sein architektonisches Konzept gar nicht offenbart, weil es so stark überformt war. In der NS-Zeit war ein rustikaler Tarnanstrich aufgetragen worden. Der wurde nach dem Krieg durch Sandstrahlen entfernt, danach hatte die Ziegelfassade eine Oberfläche wie ein Schwamm. Als das Gebäude ab den 1950er Jahren als FDGB-Gewerkschaftsschule genutzt und ausgebaut wurde, entstanden zunächst Erweiterungsbauten nach Plänen von Georg Waterstradt, die sich in subtiler Weise dem Konzept der ADGB-Schule anpassten und diese unangetastet ließen.

Dann fiel Waterstradt als Modernist in Ungnade und der Meyer-Wittwer-Bau wurde schrittweise überformt, offenkundig auch aus ideologischen Gründen: Man entfernte alle typischen Merkmale des „Internationalen Stils“. Die Topographie, die Meyer ungeheuer intelligent einbezogen hatte, wurde verändert, das abfallende Gelände aufgefüllt. Die Internatswohnräume erhielten Holzfenster, sichtbare Ziegelwände wurden verputzt und tapeziert. Es kamen Holztäfelungen, abgehängte Decken, die DDR-üblichen Bodenbeläge hinzu. Und es gab diverse, im Laufe der Zeit immer banalere Anbauten.

Wie erarbeiteten Sie das Konzept für die Sanierung? War von Anfang an klar, welche der Eingriffe in die Originalsubstanz Sie rückgängig machen wollten?

Das in Absprache mit dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege entwickelte Konzept zur Wiederherstellung der Schule wurde sukzessive im laufenden Planungsprozess entwickelt, was bei dem Zeit- und Kostenrahmen auch gar nicht anders möglich war. Die Kernfragen lauteten: Was finden wir und wie gehen wir damit um? Bei genauerem Hinsehen zeigte sich, dass noch viel an originaler Substanz vorhanden war. Beim Dach hatten wir zunächst gedacht, es wäre in einem so katastrophalen Zustand, dass es vollkommen neu erstellt werden müsste. Aber beim Öffnen fanden wir dort originale Kupferbleche, gehalten von einer Unterkonstruktion aus Stahl, die eine ganz präzise Dachverwahrung leistet. Die Kupferbleche, die in das aufgehende Mauerwerk eingefügt und mit Blei eingestemmt worden waren, zeigten eine vorzügliche intakte Verarbeitung. Natürlich war eine Wärmedämmung aufzubringen. Die haben wir einfach aufgesattelt. So konnten wir auch die gesamte bauzeitliche Entwässerungsanlage erhalten. Schon anhand dieser Detaillösungen lässt sich – im Gegensatz zur gängigen Meinung – aufzeigen, dass ein Gebäude der Weimarer Zeit nicht per se ein bautechnisches Problemkind sein muss.

Gab es noch mehr solcher Überraschungen?

Ja, zum Beispiel bei den alten Stahlfenstern, die außer bei den Internatswohnräumen fast überall erhalten waren. Wir dachten zunächst, dass wir sie austauschen müssten, weil sie augenscheinlich verrostet waren. Dann hatten wir vor, sie sandzustrahlen; letztendlich haben wir sie aber nach dem Ausbau erstmal entlackt. Und siehe da: Unter dem Lack war ein perfekter Rostschutz. Es gab nur minimale Schäden. Solche Überraschungen bestärkten uns, wie bisher genau zu prüfen, ob mit der vorhandenen Substanz weitergearbeitet werden kann.

Die Sanierung dieses Hauses scheint ein schönes Beispiel dafür, welchen Gewinn es in jeder Hinsicht bedeutet, wenn man nicht einfach sagt: Ist alt, sieht alt aus, reißen wir weg.

Richtig. Und diese alten Gebäude leisten auch einen Beitrag zu der Frage, wie haltbar ein Material ist. Aber bei einem Vorgehen, das Rücksicht auf die ursprüngliche Substanz nimmt, muss eben auch der Bauherr mitmachen, und die Bauaufsicht, die hier ihren Spielraum genutzt hat.

Inwiefern?

Bei den Internatswohnhäusern war ein zweiter Rettungsweg notwendig. Der Mittelteil der Fenster sollte als Drehflügel ausgebildet werden, was die Optik der Profile verändert und beeinträchtigt hätte. Da haben wir gesagt: Ist es nicht denkbar, wie in einem Bus ein Hämmerchen neben das Fenster zu hängen, mit dem im Notfall die Scheibe eingeschlagen werden kann? Schließlich ist es so realisiert worden, mit einer mittleren, fest eingesetzten Scheibe aus Sekuritglas.

Einige Gebäudeteile, wie zum Beispiel den Eingangsbereich, mussten Sie ja völlig neu gestalten. Nach welchen Prinzipien gingen Sie hier vor?

Nach dem Krieg hatte Waterstradt das Ensemble ja mit einigen neuen Gebäudeteilen ergänzt. Der Eingang wurde dabei in einen eingeschossigen Verbindungstrakt verlegt. Wir wollten diese zweite Gestaltungsschicht aus den 1950er Jahren erhalten. Zugleich sollte aber jene Achse wiederhergestellt werden, welche praktisch das Rückgrat des gesamten Meyer-Wittwer-Baus gebildet hatte. Wir haben daher im Hauptgebäude an jener Stelle, an der sich der ursprüngliche Eingang befunden hatte, einen neuen geschaffen. Mit dieser Ergänzung wie auch mit der Neugestaltung des Windfangs und des Wandbereichs der Eingangshalle vor der Aula wurde dem Haus eine dritte Schicht hinzugefügt. Die durch frühere Umbauten zerstörte Wand erhielt dabei dunkle Eternitplatten – einerseits um den Eingriff lesbar zu machen, andererseits wegen der Materialsprache des Baustoffs, der sich gut ins Gesamtkonzept der Schule einbringt.

Bei der Aula haben Sie ja darauf verzichtet, das originale Interieur wiederherzustellen...

Wir wissen, wie es aussah, aber im Moment fehlen die finanziellen Mittel für eine am Original orientierte Wiederherstellung. Sowieso wird das Haus derzeit nur zum Wohnen genutzt. Der Verbindungstrakt zum Waterstradt-Bau wartet ebenso auf eine Verwendung wie beispielsweise die Seminarräume über der Turnhalle. Darüber hinaus müssten die benachbarten Lehrerhäuser, die für dieses Ensemble unverzichtbar sind, noch restauriert werden. Handlungsbedarf besteht auch für die Freiflächen, für deren Wiederherstellung gemäß dem ursprünglichen Konzept eine weitere Reduzierung der vorhandenen Vegetation notwendig wäre. Aber die bisher geleisteten Arbeiten zur Freilegung des zugewachsenen Gebäudes waren schon schwierig genug und wären ohne das Engagement des Landeskonservators Karg so nicht möglich gewesen. Das gilt übrigens auch für die aufwendige Nachproduktion der Glasbausteine für das Foyer und die Bäder in den Internatsgebäuden.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege?

Bei dem gesamten Bauvorhaben gab es keine größeren Konflikte, weder mit der Bauherrin noch mit dem Brandenburgischen Landesdenkmalamt, und auch nicht mit der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde und der Bauaufsicht des Kreises Barnim. Wichtig war natürlich immer die Frage der Kosten.

Im vorgegebenen Rahmen zu bleiben?

Ja, aber nicht nur. Wir haben bis heute Diskussionen mit Fördermittelgebern, besonders bei Elementen des technischen Ausbaus (Heizung, Sanitär und Elektro), die ein wichtiger Gestaltungsaspekt der Bundesschule sind. Der Erhalt originaler technischer Ausstattungsdetails, speziell bezogen auf ihre Gestaltungsqualität und Funktionsweise, ist mit Mehrkosten verbunden, die im Förderkatalog nicht vorgesehen sind.

Rausreißen und neu machen hätte der Förderpraxis mehr entsprochen?

Absolut! Aber wenn wir die Heizkörper oder die Dächer völlig erneuert hätten, würden die doch nicht länger halten als jene, die wir nach fast achtzig Jahren nur zu reparieren brauchten. Die bisherige Förderpraxis widerspricht auch dem denkmalpflegerischen Ansatz, Bedeutung und Wertigkeit eines Baudenkmals am Anteil der Originalsubstanz, die im Bestand noch vorhanden ist, zu messen. Die Bundesschule in Bernau zeichnet sich durch eine außerordentliche baukünstlerische und handwerkliche Qualität aus, die selbst bei einem vermeintlich unscheinbaren Ausstattungsdetail wie einem Heizkörper nicht vernachlässigt werden darf.

Das Interview führte Jan Gympel.Metamorphose, Fr., 2008.03.14

14. März 2008 Jan Gympel

Kalkulation des Unberechenbaren

(SUBTITLE) Kostenplanung im Bestand

Der Umbau bestehender Gebäude birgt fast immer Risiken für die Kostenplanung. Dennoch erwarten Bauherren eine zuverlässige Aussage über die Höhe der notwendigen Investitionen. Wie lassen sich Kosten vorab sicher einschätzen und festgelegte Budgets tatsächlich einhalten?

Bauinvestitionen im Bestand nehmen einen immer größeren Anteil am deutschen Baugeschehen ein. Aufgrund der steigenden Bedeutung des Bereichs „Bauen im Bestand“ müssen Architekten und Projektentwickler verlässliche Kostenaussagen über projektierte Baumaßnahmen treffen können. Die neue DIN 276, die seit 2006 Gültigkeit besitzt, hat zudem die Anforderungen an die Einhaltung von Budgets und Kostenlimits deutlich erhöht. Gerade im Bestand lauern jedoch Risiken, die meist nicht bis ins kleinste Detail vorab zu klären sind. Es ist wichtig, bereits vor der endgültigen Investitionsentscheidung des Auftraggebers zumindest essentielle Risiken, die ein Projekt zum Scheitern bringen könnten, bestmöglich einzugrenzen.

Hierzu sind auf Seiten des Auftraggebers jedoch bisweilen Vorabinvestitionen für Gutachter und Analysen notwendig. Der betreuende Architekt sollte den Auftraggeber von der Notwendigkeit bestimmter Voruntersuchungen überzeugen, obgleich dieser die Kosten gegebenenfalls vergeblich übernommen hat, wenn sich herausstellen sollte, dass der Altbau gravierende Hindernisse für das geplante Bauvorhaben birgt. Treten beispielsweise großflächige Kontaminationen auf oder ist die Statik nicht mehr gewährleistet, so können diese Faktoren zu einer Explosion der Baukosten führen. Wurden keine Voruntersuchungen vorgenommen und treten die Befunde erst im fortgeschrittenen Planungs- oder sogar Bauprozess auf, sind in der Regel bereits große Ausgaben des Bauherrn getätigt worden, so dass ein Ausstieg aus dem Projekt nur mit großen Verlusten oder entsprechenden finanziellen Ansprüchen möglich ist.

Im Folgenden sollen einige Besonderheiten der Kostenplanung bei Projekten im Bestand erläutert werden.

Kostenverursachende Maßnahmen im Bestand

Zunächst stellt sich die Frage, welche besonderen Maßnahmen bei Bauten im Bestand im Vergleich zum klassischen Neubau Kosten verursachen. Dies sind unter anderem:

- Abbruch und Rückbau

- Umbau und Anbau

- Anpassungen an den Stand der Technik oder an aktuelle Vorschriften

- Dekontamination und Entsorgung

- Bauteil- und Oberflächensanierung

- optische Aufwertungen

Anforderungen der neuen DIN 276

Da sich die DIN 276, Stand 2006, klar den auftraggeberseitigen Anforderungen zuwendet, sind in Zukunft Kostenermittlungen auf ein Investitionsziel des Bauherrn auszurichten. Gerade im Bestand muss daher die Kostenermittlung während des ganzen Planungs- und Bauprozesses sorgfältig fortgeschrieben werden, um rechtzeitig auf Kostenschwankungen reagieren zu können, die sich im Verhältnis zum Neubau ja weniger leicht eingrenzen lassen.

Zur Aufstellung der Kosten fordert die neue DIN 276 bei Bauprojekten im Bestand eine Kostenunterteilung nach Abbruch, Neubau oder Instandsetzung. Zudem sollte der Wert vorhandener Teile bei den betreffenden Kostengruppen gesondert ausgewiesen werden.

Klärung notwendiger Voruntersuchungen

In der Regel ist der Architekt der erste Ansprechpartner, geht es um eine mögliche Investition im Bestand. Er muss den Bau begutachten und außerhalb seines Kompetenzbereiches notwendige Fachplaner oder Sachverständige zur Beauftragung empfehlen. Welche Untersuchungen bei einem Projekt vorab sinnvoll sind, kann nur fallweise entschieden werden und ist auch mit der Risikobereitschaft des Bauherrn abzugleichen. Gerade die optische Begutachtung durch den Architekten (Rostbefall, Risse, Wasserschäden etc.) und das Wissen über die Historie des Gebäudes (beispielsweise mögliche Kontamination durch vorherige kritische Nutzungen in einer Industriehalle) lassen Risikofelder erkennen, die einer näheren Betrachtung bedürfen:

- nicht mehr gewährleistete Statik

- nicht mehr gebrauchsfähige Haustechnik

- Kontamination mit Schadstoffen

- bauphysikalische Probleme (Wärmeschutz, Feuchteschäden)

- Brandschutz (kein Bestandsschutz!)

- keine Kompatibilität mit neuer Funktion (Fluchtwege, Treppengeometrien, Lastanforderungen, Belichtung etc.)

- fehlendes Planmaterial als Planungsgrundlage

Bei der Begutachtung eines Bestandsgebäudes sollte man daher auf derartige Risikofelder achten und dem Bauherrn zusätzliche Untersuchungen wie statische Bewertungen oder Schadstoffgutachten nahelegen.

Statische Probleme können beispielsweise von Korrosion, alten Kriegseinwirkungen oder unsachgemäßen Eingriffen in der Vergangenheit ausgehen. Sind keine Planunterlagen mehr verfügbar, so müssen zudem Tragsysteme, Achsen und Querschnitte aufgenommen werden, um zu klären, ob etwa Decken den Lastanforderungen der zukünftigen Nutzung wie beispielsweise einer Bibliothek standhalten können.

Die Untersuchung des Gebäudes auf Kontamination sollte durch kompetente Sachverständige durchgeführt werden, da Entsorgungskosten schnell explodieren und somit ein Projekt finanziell gefährden können. Typische Belastungen sind:

- Verunreinigungen des Erdreichs

- Asbest (Lüftungskanäle, Decken, Brandschutz)

- PCB (Polychlorierte Biphenyle, beispielsweise in alten Lampen)

- KMF (Künstliche Mineralfaser, Dämmung)

- PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, zum Beispiel in Dichtungsbahnen, Abdichtungen)

- MKW (Mineralölkohlenwasserstoffe, beispielsweise in Industrieböden)

- DDT (etwa in Wandfarben ehemaliger US-Liegenschaften)

Oft ist auch die technische Ausrüstung eines Bestandsgebäudes marode oder lässt sich unter Beachtung zeitgemäßer Vorschriften und Verhältnisse nicht mehr nutzen. So sind Leitungsquerschnitte der Heizung nicht mehr an aktuelle Systeme adaptierbar, Entwässerungsleitungen nicht mehr intakt oder Stromleitungen entsprechen nicht mehr den VDE-Richtlinien. In jedem Fall empfehlen sich gründliche technische und gutachterliche Voruntersuchungen, um die notwendigen Investitionen im Bereich des Rückbaulevels festlegen zu können. Ist im Bestand seit mehr als 10 bis 15 Jahren keine Modernisierung vorgenommen worden, ist im Zweifel der komplette Austausch der Haustechnik eine realistische Grundlage für die Kalkulation.

Auch können rechtliche Anforderungen oder der Stand der Technik dazu führen, dass Rückbaumaßnahmen notwendig werden, etwa wenn Fluchtwege nicht breit genug, Treppengeometrien unzulässig, Brandschutzanforderungen (Türen, Brandüberschlag etc.) nicht erfüllt oder Hüllflächen mangelhaft gedämmt sind. Es empfiehlt sich dringend, ein Bestandsaufmaß anzufertigen, um die notwendigen Umbaumaßnahmen zu definieren.

Falls das Bestandsgebäude unter Denkmalschutz steht, sollten mit der Denkmalschutzbehörde von Beginn an die geplanten Maßnahmen abgestimmt werden, um die Kostensicherheit zu erhöhen. Denn die Behörde kann nach ihrem Verständnis falsche Sanierungen jederzeit stoppen, woraus sich nicht unerhebliche Kostenrisiken ergeben.

Grundlage der Kostenermittlung

Wenn man vor Projektstart die Investitionshöhe abschätzen möchte, sind – neben der Reduzierung der Risiken durch Aufklärung von Unsicherheiten – zwei unterschiedliche Sichtweisen zu prüfen:

Durch die Untersuchungen des Bestands sind zunächst alle Maßnahmen monetär zu erfassen, die grundsätzlich zum Erhalt des Gebäudes und der Integration der neuen Nutzung notwendig sind. Dies umfasst einerseits die Beseitigung vorhandener Bauschäden und kontaminierter Bauteile und andererseits die Anpassung an die heute gültigen Gesetze (etwa beim Brandschutz) und an die grundlegenden Nutzungsanforderungen (Lastannahmen, Größe und Zugänglichkeit von Nutzungseinheiten etc.). Somit ergibt sich eine Höhe der Minimalinvestition, die nicht unterschritten werden kann.

Zusätzlich sind die gewünschten Qualitäten im fertiggestellten Zustand dezidiert mit dem Auftraggeber zu klären, da sich hieraus hohe Kostenunterschiede ergeben. Wünscht ein Bauherr beispielsweise Schallschutzqualitäten, die für Neubauten gelten, so sind häufig umfangreiche Baumaßnahmen (Austausch des Estrichs oder der Türen) notwendig. Wünscht er neubauadäquate Oberflächen (Ebenheit, Maßtoleranzen, keine Spuren der Bauhistorie), so müssen erhebliche Eingriffe in die Bausubstanz (Austausch von Putzen, Werksteinen, Fliesen etc.) und damit Kosten einkalkuliert werden. Gemeinsame Begehungen helfen, eine erste Festlegung zu treffen. Die Beantwortung dieser vom Bauherrn oft direkt entscheidbaren Fragen bildet zusammen mit den oben benannten notwendigen Maßnahmen, die sich dem Bauherrn nicht immer unmittelbar erschließen, eine Grundlage für die Kostenermittlung. Zudem können die Qualitätsanforderungen des Bauherrn – falls notwendig – als Puffer bzw. Spielraum zwischen notwendiger Mindestinvestition und Kostenobergrenze des Auftraggebers dienen.

Durchführung der Kostenermittlung

Entgegen der in der DIN 276, Stand 2006, definierten Kostenermittlungsstufen müssen im Bestand oft andere Wege beschritten werden. Eine nach DIN 276 geforderte Kostengliederung bis zur 1. Ebene im Kostenrahmen (Leistungsphase 1) oder in der Kostenschätzung (Leistungsphase 2) bringt keine verlässlichen Ergebnisse, da Kostenkennwerte auf Basis von Bruttorauminhalt, Bruttogrundfläche oder Nutzfläche sich nicht auf die eigentlichen Kostenverursacher beziehen. So differieren diese Kennwerte in den einschlägigen Datenbanken oft um mehrere hundert Prozent, denn sie beruhen auf völlig unterschiedlichen Bauprojekten, bei denen die durchgeführten Maßnahmen von partiellen Oberflächensanierungen bis hin zum Komplettaustausch großer Anteile der Bausubstanz reichen. Soll in frühem Stadium bereits eine möglichst hohe Kostensicherheit erreicht werden, müssen auf oben genannter Datenbasis die Kosten bis zur 3. Ebene der Kostengliederung ermittelt werden (beispielsweise der Austausch von 200 Quadratmetern schadhafter Putzflächen etc.). Dies stellt in dieser frühen Phase eines Projektes einen nicht unerheblichen Aufwand für den kostenplanenden Architekten dar, der durch den Bauherrn vergütet werden muss und der nicht unter Akquisitionsgesichtspunkten zu leisten ist. Oftmals ist es schwierig, Bauherren diese Notwendigkeit der Vorabinvestition verständlich zu machen. Aufgrund der Verantwortung als Sachwalter des Bauherrn sollte man sich jedoch nicht zu voreiligen Schlüssen und Kostenaussagen verleiten lassen, da dies auch juristisch später zu Komplikationen führen kann.

Die Aufstellung der Kostenkennwerte beim Abbruch lässt sich nicht mit dem Neubau vergleichen, denn grundsätzlich sind individuelle Bedingungen des Gebäudes und der Umgebung maßgeblich für die Preisbildung von Rückbaumaßnahmen. So sind zunächst sinnvolle und notwendige Verfahren herauszuarbeiten:

- vorbereitende Maßnahmen: Entkernen, Ausbau technischer Einrichtungen

- Dekontamination mit Schutzmaßnahmen

- Sprengung oder Teilsprengung

- maschineller Abbruch mit Bagger, Kran, Abrissbirne o.Ä.

- händischer Abbruch mit Kleingeräten

- Nacharbeitung, Verwertung

Es ist offensichtlich, dass ein Abbruch mit schwerem Gerät bei weitem nicht so arbeitsintensiv ist wie der händische Abbruch einzelner Wände oder technischer Einrichtungen im Inneren. Die Transportwege im Inneren des Gebäudes spielen eine wichtige Rolle für den Arbeitsaufwand. Auch können Transportwege zur Aufbereitung oder Entsorgung des Abbruchmaterials deutliche Kostenschwankungen hervorrufen. Ist keine geeignete Deponie oder Verwertungsstelle in der Nähe, rechnen Abbruchunternehmen entsprechend weite Fahrwege mit ein. Somit haben Abbruchverfahren und Entsorgungswege entscheidenden Einfluss auf die Rückbaukosten.

Auch die Leistungen, die den Rückbauarbeiten folgen, sorgen für spezielle Kosten. Es reicht nicht aus, für Baumaßnahmen in Bestandsgebäuden einfach entsprechende Neubau-Kostenwerte anzusetzen. Denn dies führt in vielen Fällen dazu, dass die tatsächlichen Vergabesummen die Werte der vorangegangenen Kostenermittlungsstufen deutlich überschreiten. Wird im Bestand gearbeitet, kalkulieren Bauunternehmen Zulagen für höheren Arbeitsaufwand, spezielle Bauumstände und allgemeine Risikozuschläge ein. Dies umfasst den häufig aufwendigeren Materialtransport im Gebäude. Oft werden aber auch Anschlüsse an Bestandskonstruktionen einschließlich Anarbeiten und Anpassen als Mehraufwand miteinberechnet. Durch Unebenheiten und Bautoleranzen des Altbaus ergeben sich Risikozulagen, die viele Unternehmen den Einheitspreisen zuschlagen.

Modulare Kostenplanung

Da sich trotz intensiver Grundlagenarbeit zu Beginn eines Projektes auch während des Planungs- und Bauprozesses immer wieder neue Erkenntnisse und unvorgesehene Ereignisse ergeben, die zu Kostenveränderungen führen, ist eine flexible und stetig aktualisierte Kostenplanung notwendig. Zwar lässt sich beispielsweise das Ausmaß nicht mehr tragfähiger Putzflächen vor Entfernen der Tapeten durch Proben an typischen Stellen abschätzen – die tatsächliche Menge ist jedoch erst im Zuge der Baumaßnahmen erkennbar. Ebenso können frühere Eingriffe in den Bestand (Änderungen der Tragstruktur in einer Decke, verschlossene Hohlräume etc.), die vor Ort und in den vorhandenen Planunterlagen nicht erkennbar waren, erst während der Baumaßnahme sichtbar werden.

Hat der Bauherr ein klar limitiertes Budget zur Verfügung, können derartige Kostenveränderungen den Projekterfolg gefährden. Daher ist es zum einen wichtig, Projekte nicht zu eng zu rechnen und das in der Kostenermittlung gewählte Kostenniveau offen mit dem Bauherrn zu besprechen. Darüber hinaus sollte man zusammen mit dem Auftraggeber Module ausarbeiten, die als Puffer für unvorhergesehene und deutliche Kostenveränderungen dienen könnten, um das Projekt gegebenenfalls finanziell zu retten. In der Regel handelt es sich hierbei um Ausbauqualitäten von Vergabeeinheiten, die erst später im Bauprozess vergeben werden (etwa Bodenbeläge aller Art, Außenanlagen oder Ähnliches). Über eine Änderung von Oberflächenanforderungen (Q2 bis Q4) oder Materialien (unterschiedliche Werksteine) lassen sich Kostenerhöhungen wieder auffangen. Grundvoraussetzung ist dabei

- das Einverständnis des Bauherrn

- die Kostenrelevanz der gewählten Bauelemente (bei einem Projekt von 5 Millionen Euro bildet etwa die Auswahl der WC-Trennwände nur einen sehr kleinen Puffer)

- die noch nicht erfolgte Vergabe der Leistung (kündigt man Teile eines bereits geschlossenen Bauvertrags, so ist die volle Vergütung minus der ersparten Aufwendungen zu zahlen)

Mögliche Kostenmodule sind individuell mit den Bedürfnissen und Ansprüchen des Bauherrn zu klären und zu besprechen. Auch das Zurückstellen des Innenausbaus nicht vermieteter Teile oder eines Dachbodens könnte beispielsweise als Puffer dienen.

Resümee

Die Kostensicherheit bei Projekten im Bestand ist in der Regel nicht so einfach zu erreichen wie bei Neubauten und erfordert daher erhöhte Aufmerksamkeit des planenden Architekten. Von Beginn des Projektes an müssen die durchzuführenden und mit Kosten hinterlegten Arbeiten aufgestellt und im Verlauf präzisiert und fortgeschrieben werden. Auch lassen sich Standards in der Kostenermittlung, die sich im Neubau bewährt haben, nur teilweise im Altbau anwenden – jedes Projekt stellt neue Herausforderungen und beansprucht individuelle Herangehensweisen. Gerade die Risiken im Bestand müssen vorab eingegrenzt und bei Auftreten im Prozess immer wieder abgepuffert werden, um Kostenvorgaben des Bauherrn einhalten zu können. Treten jedoch keine außerplanmäßigen Probleme und damit verbundene Kosten auf, sind Investitionen im Bestand für Auftraggeber oft lukrativ, da die Höhe der Investition im Verhältnis zu Neubauten gleicher Größe oft weitaus geringer ist. Zwar ergeben sich zusätzliche Kosten durch den Rückbau und häufig erschwerte Bedingungen im Bestand, doch die in der Regel dominanten Rohbaukosten entfallen größtenteils.

[ Dr.-Ing. Architekt Bert Bielefeld betreibt ein Planungsbüro in Dortmund und ist für verschiedene Kammern und Verbände als Dozent in der Weiterbildung tätig. An der Universität Siegen hat er eine Vertretungsprofessur für Bauökonomie und Baumanagement inne. ]Metamorphose, Fr., 2008.03.14

14. März 2008 Bert Bielefeld

Geschichte ausradiert

(SUBTITLE) Der heimliche Abriss des Regierungsbunkers Ahrweiler

Über dreißig Jahre galt er als Deutschlands geheimstes Bauwerk: der Atombunker der Bundesregierung. Bei einem Nuklearangriff hätten Kanzler, Minister und ein Stab von 3.000 Mitarbeitern dort vier Wochen lang weiterregiert – in einer kompletten Kleinstadt unter der Erde. Warum wurde dieses einmalige Zeugnis deutscher Geschichte nach Ende des Kalten Kriegs einfach beseitigt?

Mit etwa 18 Kilometern Gesamtlänge dürfte der Bunker bei Ahrweiler das größte bewohnbare Bauwerk Deutschlands gewesen sein. Auf jeden Fall war er der größte Atombunker Europas. Hierher hätten sich die Verfassungsorgane des Bundes bei Ausbruch des Dritten Weltkriegs geflüchtet. Etwa 35 Kilometer südlich von Bonn gelegen, schnell für die Beamten erreichbar, beherbergte er 897 Büros, 936 Schlafräume, einen Operationsraum, fünf Großküchen, die je 600 Personen versorgen konnten, und alles andere, was nötig ist, um vier Wochen unter der Erde zu überleben und dort die Regierungsarbeit fortsetzen zu können. Doch wen hätte man nach einem Atomschlag noch regieren sollen? Außerhalb des Bunkers hätte es nicht mehr allzu viel menschliches Leben gegeben. Sein Bau war absurd.

Unvorstellbar die Summe, die der „Ausweichsitz“ der Verfassungsorgane verschlang: Drei Milliarden Mark wurden während der Bauzeit von 1960 bis 1972 ausgegeben – unter strengster Geheimhaltung. Als der Kalte Krieg dann lange vorbei und die Regierung nach Berlin gezogen war, beschloss das Bundeskabinett im Dezember 1997, den Bunker aufzugeben. Doch was sollte mit dem Bau geschehen? An ihm manifestierte sich der Schrecken des Kalten Krieges ebenso wie das wenig volksnahe Gebaren der Staatsspitze.

Anstatt sich der Geschichte zu stellen, beschloss man, den Bunker zu beseitigen, fast ebenso geräuschlos, wie man ihn errichtet hatte. Eine breite Debatte über den Umgang mit diesem wichtigen Ort deutscher Geschichte hat es nie gegeben. Ebenso wenig wurde der Ausweichsitz unter Denkmalschutz gestellt, was er als Bauwerk von nationaler Bedeutung zweifellos verdient hätte: ein Symbol der Bonner Republik wie der Lange Eugen, ein Zeugnis des Kalten Krieges wie die Berliner Mauer.

Stattdessen wurden die unterirdischen Bunkerröhren komplett geräumt und bis auf den blanken Fels „rückgebaut“. Von den 18 Kilometern blieben nur 200 Meter erhalten, ergänzt um eine neu errichtete Dokumentationsstätte am Eingang. Vor wenigen Tagen ist diese nun eröffnet worden.

Fast so absurd wie der Bau des Bunkers ist der Umgang mit dem nicht mehr benötigten Bauwerk: Erst vernichtet man ein authentisches Zeugnis deutscher Geschichte, um anschließend ein Dokumentationszentrum für das gerade Vernichtete zu errichten. Erst gibt man 16 Millionen Euro Steuergelder für einen Abriss aus, um im gleichen Atemzug weitere 2,5 Millionen in das Gedenken an das gerade Abgerissene zu investieren. Auch wenn es vermutlich nicht bezahlbar gewesen wäre, den gesamten Ausweichsitz als Museum seiner selbst zu nutzen, so hätte man ihn doch zumindest notsichern, erhalten und Historikern bei Bedarf zugänglich machen können.

Zu guter Letzt erinnerte man sich beim Konzipieren der Ausstellung für die Dokumentationsstätte daran, dass der Fotograf Andreas Magdanz vor Beginn der Abbrucharbeiten ein halbes Jahr lang auf eigene Kosten im Bunker fotografiert hatte, und wollte seine Aufnahmen in der Ausstellung präsentieren – ohne dafür zu bezahlen. Nach 18,5 Millionen Euro fragwürdiger Ausgaben.

So bleibt am Ende ein kleines Museum als Feigenblatt vor einem riesigen Stück zerstörter Geschichte. Es kann nur indirekt vermitteln, was man gerne direkt besichtigen würde: den Ort, an dem die oberen Dreitausend versucht hätten, den Dritten Weltkrieg zu überleben.Metamorphose, Fr., 2008.03.14

14. März 2008 Christian Schönwetter