Editorial

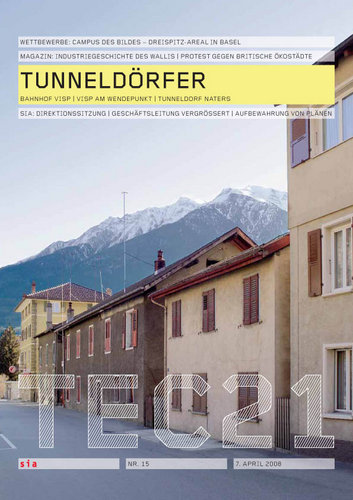

Nur noch zwei Stunden dauert eine Zugfahrt von Zürich nach Visp, seit der Lötschberg- Basistunnel offen ist. Der neue Verkehrsknotenpunkt im Oberwallis bereitet sich auf den erwünschten Ansturm von Ostschweizer Touristen vor. Jutta Glanzmann hat für TEC21 den neuen Bahnhof besucht, und Christian Schwager hat einen fotografi schen Streifzug durch den kleinen Ort unternommen, der auf eine grosse Zukunft hofft.

Tunnels, die die Fahrzeit zwischen zwei Regionen verkürzen, können das wirtschaftliche, soziale und bauliche Gefüge an ihren Zielorten tief greifend verändern. Können – denn die Hoffnungen hinter dem Investitionsentscheid erfüllen sich nicht in jedem Fall oder erst viel später. Die Anbindung an die Welt ist nur einer von vielen Faktoren für die Entwicklung einer Gegend. Aufschlussreich und Bauwerken wie jenen der Neat angemessen ist eine langfristige Betrachtung: Da Planung und Erstellung von Verkehrsbauten dieser Grösse Jahrzehnte in Anspruch nehmen, erfolgen die Investitionen unabhängig von der wirtschaftlichen Konjunktur. Die Eröffnung kann in eine Krise fallen – und jede Wirkung vorerst ausbleiben. So geschehen im Unterengadin, wo sich seit der Eröffnung des Vereinatunnels 1999 weder die Hoffnungen des Baugewerbes erfüllt noch die Befürchtungen der Umweltschützer in Sachen Zersiedelung bestätigt haben. Menschen brauchen Zeit, um zu merken, wozu sie eine neue Verbindung nutzen können. Auch das verzögert eventuell deren Wirkung, dafür kann diese dann umso heftiger auftreten. So legt etwa die dynamische Geschichte der Gotthardbahn die Vermutung nahe, dass das Potenzial des künftigen Gotthard-Basistunnels noch nicht absehbar ist.[1] In sozioökonomischer Hinsicht sind Tunnels Röhren, die einen Sog entwickeln können, nur ist nicht sicher voraussagbar, in welche Richtung. Der Lötschberg- Basistunnel wird mehr Touristen ins Wallis bringen; das schafft Arbeitsplätze. Wird er auch mehr WalliserInnen dazu bewegen, in Bern zu arbeiten? Die Folge wäre möglicherweise ein Braindrain – ein Problem etwa im bestens erschlossenen Kanton Uri.

Daneben haben Tunnels auch unintendierte und kaum bemerkte langfristige Folgen, sozusagen kulturelle Nebenwirkungen. Der Simplon- und der alte Lötschbergtunnel brachten vor hundert Jahren nicht nur den Massentourismus ins Wallis, sondern auch die italienischen Mineure mit ihren Familien, ihrer Kultur und ihrem Unternehmergeist. Weil der Tunnelbau ein Vierteljahrhundert dauerte, sind sie geblieben und Teil der Oberwalliser Gesellschaft geworden. Elisabeth Joris erzählt aus dem Tunneldorf Naters, dem Zentrum dieser erfolgreichen Immigration; Christian Schwager hat dort bauliche Spuren gesucht und gefunden.

Ruedi Weidmann

Anmerkung

[1] Der direkte Weg in den Süden. Die Geschichte der Gotthardbahn. Zürich 2007