Editorial

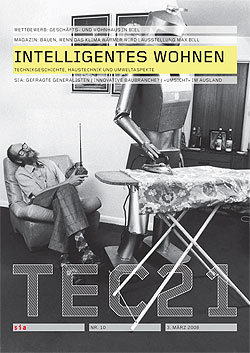

Wohnkomfort garantieren sollen und die auch für bescheidenere Projekte als Vorbild dienen. Immer wieder zieht der Traum vom sorgenfreien, dank intelligenten Maschinen erleichterten Alltag die Planerinnen und Planer in ihren Bann.

Dass dieser Traum leicht zur Horrorvision werden kann, liegt nahe und hat manchen Filmemacher inspiriert. Charmant persifl iert Jacques Tati in «Mon Oncle» (1959) die Absurditäten des modernen Wohnens. Im überaus erfolgreichen Katastrophenfi lm «The Towering Inferno» (1974) von John Guillermin und Irwin Allen weitet sich ein Feuer in einem Hochhaus ungehindert aus, weil der schurkische Bauherr aus Kostengründen die Standards für die Elektro-, Sicherheits- und Brandschutzsysteme heruntergefahren hat: Der Feuerwehrchef (Steve McQueen) und der Architekt (Paul Newman) haben alle Hände voll zu tun, um wenigstens die dekorativsten Gäste der Einweihungsparty (Faye Dunaway!) zu retten. Keine Rettung dagegen gibt es bei Terry Gilliam: In seiner rabenschwarzen Politsatire «Brazil» (1985) kämpfen die Helden nicht nur gegen die totalitäre Kontrollmacht der Administration, sondern auch gegen eine ausser Kontrolle geratene Lüftungsanlage, der nur ein subversiver Guerilla-Monteur (Robert de Niro) beizukommen vermag doch sie kämpfen, wie sich zeigt, am Ende vergeblich.

Anders als diese abgeklärt-pessimistischen Szenarien hat dieses Heft vor allem die Chancen des «intelligenten Wohnens» zum Thema. Dass diese schon früh erkannt wurden, zeigt ein Blick in die Technikgeschichte: Manche Neuerungen gehören mittlerweile zur Grundausstattung, andere wirken aus heutiger Sicht eher befremdlich. In Zukunft wiederum könnten, wie im zweiten Fachartikel dargelegt, neue technische Möglichkeiten die Lebensqualität vor allem älterer Menschen erhöhen. Doch auch die Nachteile, die aus der technischen Aufrüstung der guten Stube erwachsen, sollen nicht verschwiegen werden: Im dritten Beitrag kommen Ursachen und Quellen des Elektrosmogs zur Sprache.

Judit Solt