Editorial

»Veranstaltungszentren haben viele Gesichter«, lautet das Motto, mit dem der Europäische Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. auf seiner Webseite für sich und seine Mitglieder wirbt. Dieser Leitspruch hat sich bei der Recherche zu internationalen Bauten, Projekten und Wettbewerben für das vorliegende Heft mehr als bewahrheitet: Im Angebot waren Veranstaltungsbauten unterschiedlicher Größe und Nutzungsvorgaben – von der ländlichen »Festhütte« über kleinere und mittelgroße Stadt- und Mehrzweckhallen bis hin zu eindrucksvollen, multifunktionalen Kongresshäusern. Gemeinsam ist allen, dass ihnen als kulturelle und kommunikative Treffpunkte eine besondere Bedeutung innerhalb einer Region, einer Stadt oder einer Gemeinde zukommt. Diese Gebäude stehen mehr als viele andere Bauaufgaben im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung. Da aber bekanntlich bei einer großen Interessensgruppe sowohl die Vorstellungen als auch die Geschmäcker in der Regel stark auseinander gehen, ist die Planung und Realisierung eines solchen Projektes nicht nur eine der attraktivsten sondern auch eine der schwierigsten kommunalpolitischen Aufgaben. Architekten können mit guten Ideen und durchdachten Konzepten zweifellos einen Beitrag dazu leisten, dass ein solches Vorhaben ohne größere Spannungen und Rückschläge abläuft. Mit dieser AW-Ausgabe möchten wir dazu einige Anregungen geben.

Ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache: Ab sofort ist die AW auch im Internet vertreten. Informationen zur jeweils aktuellen Ausgabe, zu bereits erschienenen und geplanten Heften sowie Bestellmöglichkeiten und vieles mehr finden Sie unter www.architekturundwettbewerbe.de

Inhalt

Zum Thema

Von der »Mehr-Zweck-Mäßigkeit« | Katrin Voermanek

Beispiele

Veranstaltungszentrum in Rum | Richard Freisinger und Hans Peter Gruber

Festhalle in Weissach | Peter W. Schmidt

Veranstaltungshalle in Hinterstoder | Riepl Riepl Architekten

Kulturzentrum in Eindhoven | MVRDV

Theater und Kongresszentrum in Lelystad | UNStudio

Kongresszentrum in Badajoz | selgascano

Kongress- und Veranstaltungszentrum in Castellón | Carlos Ferrater Lambarri Arquitecto

Kongresszentrum in Pamplona | Mangado y Asociados

Projekte

Kongress- und Ausstellungszentrum in Lugano | Hauswirth Keller Branzanti

Kulturzentrum in Böblingen | Barkow Leibinger Architekten

Musik- und Kulturzentrum in Basel | Zaha Hadid Architects

Kultur- und Kongresshaus in Thun | EM2N

Kulturzentrum in Brüssel | RAUW

Kongresszentrum und Theater in Lleida | Mecanoo

Mehrzweckgebäude in Ried | Christoph Gschwind

Festhütte in Amriswil | Müller Sigrist Architekten

Wettbewerbe

Stadthalle in Neunburg vorm Wald

Konferenzzentrum der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin

Bruderhausgelände – Neue Stadthalle in Reutlingen

Kultur- und Kongresszentrum Würth in Künzelsau

Festhalle in Weissach

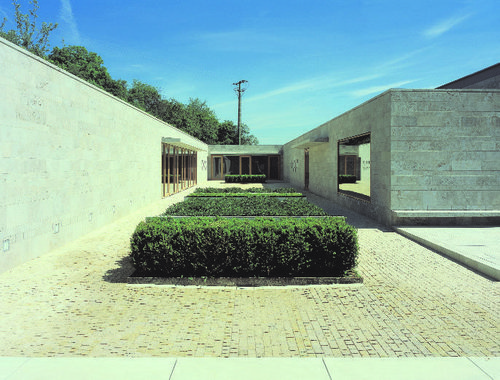

Die neue Festhalle steht zwischen Weissach und dem Ortsteil Flacht inmitten des Strudelbachtals mit seinen Streuobsthängen. Da der Neubau außerhalb der gewachsenen Ortsstruktur errichtet wurde, waren die landschaftlichen Merkmale des vorgegebenen Bauplatzes bestimmend für den Entwurf. Der Baukörper wurde im nördlichen Bereich des Grundstückes angeordnet, südlich ist die Parkplatzanlage vorgelagert. Durch den zur Straße im Winkel stehenden, langgestreckten Baukörper wird bei der Ortseinfahrt eine dynamische Wirkung erzeugt, die einer »gebauten Perspektive« entspricht. Die Festhalle erhielt zur Talseite einen Sockel. Die erhöhte Lage schafft einen ruhigen, vom Straßenlärm abgehobenen Vorplatz. Die Besonderheit der seitlich aufgehenden steilen Obsthänge ist von hier besonders gut erlebbar.

Der Zugang zur Festhalle erfolgt – fußläufig von Weissach und von der Parkplatzanlage kommend – auf der Südseite. Ein westlich des Haupteingangs gelegener Hof erschließt die dienenden Räume der Festhalle. Auch die Kegelbahnen und die Gaststätte werden hierüber erschlossen. Der Anlieferverkehr erfolgt im nördlichen Grundstücksbereich, so dass Überschneidungen von Anliefer- und Besucherverkehr vermieden wurden. Der Gebäudekomplex der Festhalle setzt sich aus zwei Einheiten zusammen. Die Festhalle wurde als eigenständiges Volumen parallel zur Straße positioniert. Das weit auskragende, flache Dach überspannt den Saal und das Foyer und bildet mit seinen Überständen großzügig überdachte Außenbereiche, die ganz selbstverständlich zum Verweilen einladen. Die Fassaden von Foyer und Saal werden durch große Glasflächen zur Landschaft geöffnet. Dem Saal wurde eine »Stadtloggia« vorgelagert, die durch das weite Dach und filigrane Vollholzstützen gebildet wird – eine Austrittsmöglichkeit für die Festhalle, ein Ort der Kommunikation, Archetypus der »res publica«. Das Volumen der Bühne wurde, im Gegensatz zur leichten Dachkonstruktion des Saales, als Massivbaukörper ausgeformt und bildet gewissermaßen das Rückgrat der Komposition. Zudem wurde mit diesem Bauteil eine eindeutige Raumkante entlang des nicht bestimmbaren, nachbarschaftlichen Sammelsuriums geschaffen.

Die Vereins- und Nebenräume sowie die Kegelbahnen einschließlich der zugehörigen Keglerklause wurden auf der Bergseite der Halle angelagert und greifen als erdüberdeckte und bewachsene Gebäudeteile unmerklich in das Gelände ein. Das vorgefundene Motiv der Bruchsteinmauer, zur Abfangung der Hangsituation, wurde als gestalterisches Element in den Fassaden und ihrer Textur aufgenommen. Aus den erdüberdeckten »dienenden Räumen« wurde ein Patio »ausgestanzt«, der die Nutzungsvielfalt von Gaststätte und Vereinsraum bereichert.

Die Festhalle wurde als Stahlkonstruktion mit einem weitgespannten Trägerrost ausgeführt, die Saal- und Foyerfläche konnte stützenfrei überspannt werden. Die Dachkonstruktion ist unterseitig verkleidet und nicht sichtbar. Die Aussteifung der Konstruktion erfolgt über die angrenzenden massiven Bauteile aus Stahlbeton und Mauerwerk der Bühne und Funktionsräume.Architektur + Wettbewerbe, Fr., 2007.09.21

21. September 2007

verknüpfte Bauwerke

Strudelbachhalle

Theater und Kongresszentrum in Lelystad

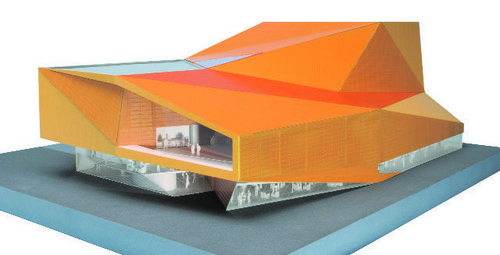

Das neue »Agora-Theater« in Lelystad ist ein äußerst farbenfreudiger und entschieden positiver Bau. Er ist Teil des Masterplans von Adriaan Geuze, mit dem das pragmatisch nüchterne, ja fast schon triste Stadtzentrum neu belebt werden soll. Auf die aktuelle Aufgabe, den holländischen New Towns nach dem Krieg wieder neuen Schwung zu verleihen, antwortet das Gebäude indem es sich auf die eigentliche Funktion eines Theater konzentriert: Das Erschaffen einer Welt voller Täuschung und Zauberei. Sowohl das Innere als auch die äußere Hülle des Gebäudes sind äußerst facettenreich gestaltet, um das kurzweilige Erlebnis der Bühnenwelt erfahrbar zu machen – ein Erlebnis, bei dem man nie sicher sein kann, was real ist und was nicht. Im »Agora-Theater« sind Begriffe wie »Drama« und »Performance« nicht auf die abendliche Vorstellung auf der Bühne beschränkt; sie werden vielmehr zu einer städtischen Erfahrung gemacht – und das auch tagsüber.

Die Typologie des Theaters ist an sich schon faszinierend. Ben van Berkel jedoch, den es immer auch interessiert, wie ein Gebäude mit den Menschen »kommuniziert«, wollte die (darstellerischen) Merkmale und Möglichkeiten von Theatern und der Architektur im Allgemeinen weit über das einfache »Funktionieren« hinaus nutzen. Die komplexe äußere Hülle entstand in diesem Fall zum Teil auch durch die Vorgabe, die zwei Hauptsäle aus akustischen Gründen so weit wie möglich voneinander entfernt anzuordnen. Folglich wurden ein größerer und ein kleinerer Saal, der Bühnenturm, mehrere eigenständige, aber miteinander verbundene Foyers, zahlreiche Umkleiden und Mehrzweckräume sowie ein Café und ein Restaurant alle innerhalb eines großen Volumens untergebracht, das sich geradezu dramatisch in unterschiedliche Richtungen erstreckt. Die überaus komplexe Hülle resultiert aber auch aus dem Wunsch nach einer einheitlicheren Silhouette, da der erhöhte Bühnenturm ansonsten eine visuelle Störung in der Stadt dargestellt hätte. Die Fassaden mit ihren scharfen Winkeln und hervorstehenden Flächen bestehen aus Metallplatten in Gelb und Orangetönen sowie Glas. Die zahlreichen Vorsprünge ermöglichen Orte, an denen das »Zurschaustellen« hinter den Kulissen fortsetzt und die Schauspieler und Zuschauer gewissermaßen ihre Rollen tauschen. Der Aufenthaltsbereich der Künstler befindet sich beispielsweise direkt über dem Haupteingang, so dass diese durch ein großes, geneigtes Fenster das Publikum beobachten können, wie es sich dem Theater nähert.

Im Inneren nimmt die Farbpracht der Fassaden sogar noch an Intensität zu. Die pinkfarbenen Betonbrüstungen der Treppen und Galerien winden sich mit großer skulpturaler Kraft vom großen Foyer im 1. Obergeschoss nach oben, wobei sie ihre Farbe fast unmerklich von Violett über Purpur zu Kirsch verändern. Der Theatersaal ist komplett in Rot gehalten. Die Bühne ist in ihren Abmessungen eher ungewöhnlich für eine Stadt dieser Größe und ermöglicht das Inszenieren internationaler Produktionen. Dem gegenüber hat der Saal selbst beinahe intime Dimensionen, obwohl er immerhin 700 Zuschauern Platz bietet. Hufeisenförmige Balkone und prismatische Akustikpaneele verstärken den privaten Charakter.Architektur + Wettbewerbe, Fr., 2007.09.21

21. September 2007

verknüpfte Bauwerke

Agora Theater

Kongresszentrum und Theater in Lleida

Geographisch gesehen markieren die Anhöhe, auf der die monumentale Kathedrale Seu Vella liegt, und der Fluss Segre die beiden Hoch- und Tiefpunkte der Berglandschaft rund um die Stadt Lleida im Westen Kataloniens. Etwas außerhalb des Stadtkerns entsteht an den Ufern des Segre derzeit »La Llotja«, ein großes Konferenzzentrum mit Theater, das von zwei Wohnblöcken flankiert werden soll. Die Architekten sehen die Landschaft rund um Lleida als einen attraktiven Hintergrund, vor dem sie das Gebäudeensemble entworfen haben, wobei die Wohnblöcke unprätentiös und streng vertikal erscheinen, das Konferenzzentrum hingegen horizontal und mit größerem formalen Reichtum. Die »Inszenierung« wurde in drei verschiedenen Maßstäben gedacht: Regional gesehen soll das Gebäudeensemble eine Verbindung zwischen dem Fluss und der Anhöhe darstellen. Im städtischen Kontext soll »La Llotja« mit den zwei Wohnblöcken und dem Fluss eine ausgewogene Komposition bilden, wobei die skulpturale Großform des Kongresszentrums mit dem davor liegenden Platz einen urbanen Raum schafft. Im Maßstab der Straße schließlich sollen die weit auskragenden Überstände des Konferenzzentrums Schutz vor Sonne und Regen bieten.

Die horizontale Form des Gebäudes ermöglicht einen großen Dachgarten, während unterhalb der großen Überstände ein Platz für unterschiedliche Nutzungen entsteht. Unterirdisch befinden sich eine Tiefgarage, die Anlieferung für Lastwagen, die Bühne, die Umkleiden sowie die Restaurantküche. In einem Atrium in der Mitte vom Gebäude steigt ein imposantes Treppenhaus von der Straßenebene bis zu einem 700 Quadratmeter großen Mehrzwecksaal im 1. Obergeschoss. Eine Rampe führt weiter zum Foyer im 2.Obergeschoss. Dort ist ein großes Panoramafenster vorgesehen, von dem aus man einen herrlichen Blick über die Stadt und den Fluss haben wird.

Vom Foyer aus erreicht man direkt die Zugänge zu dem für etwa 1200 Personen ausgelegten Theatersaal (der auch als großer Konferenzsaal dient), zu mehreren Besprechungsräumen sowie zum kleinen Konferenzsaal für 400 Personen. Letzterer ist visuell mit dem Mehrzwecksaal im 1.Obergeschoss über eine Tribüne verbunden, die lediglich durch eine Glaswand abgetrennt ist. Das Pressebüro, die VIP-Räume sowie ein Aufenthaltsraum liegen auf der zur Stadt orientierten Seite des Gebäudes und werden durch einen innen liegenden Gang erschlossen. Sämtliche Funktionsräume für das Theater und das Konferenzzentrum sind unauffällig aber äußerst praktisch angeordnet. Mehrere Restaurants und Bars wurden zum Fluss und zum Platz hin orientiert. Im Grunde genommen ist das monolithische Gebäude aus verschiedenen Gebäudeteilen zusammengesetzt, die durch »schallschluckende« Foyers miteinander verbunden sind.

Im Gegensatz zum Äußeren, das an einen großen Monolithen aus Kalkstein erinnert, sollen im Inneren unterschiedliche Materialien und Oberflächen für Abwechslung und damit auch eine gute Orientierung sorgen. Die Wände sind hauptsächlich weiß verputzt, die Böden aus Marmor oder Holz. Das Theater ist mit dunklem Holz vertäfelt. Ansonsten spielt das Thema »Frucht« eine große Rolle bei der Farbgestaltung, da die Region um Lleida für ihre Obstplantagen berühmt ist. Die Akustikelemente des Bühnenraums sollen mit rotem Samt verkleidet werden, der große Multifunktionssaal erhält ein goldfarbenes Erscheinungsbild, die Lounge soll in Blau gehalten werden.

Über die Pergola des großen Dachgartens werden später farbenfrohe Kletter- und Rankpflanzen wie Clematis, Efeu und Glyzinien wachsen. Der Garten mit seiner Aussichtsplattform soll jedoch nicht nur schön sondern auch nützlich sein, da er eine natürliche Klimatisierung des Daches ermöglichen wird. Der Vorplatz soll mit Palmen bepflanzt werden und, dem Wunsch der Architekten zufolge, »an einen Strand erinnern«.Architektur + Wettbewerbe, Fr., 2007.09.21

21. September 2007

verknüpfte Bauwerke

Kongresszentrum und Theater in Lleida