Editorial

Meist sind es die kleineren Bauaufgaben im Freundes- und Bekanntenkreis, bei denen junge Architekturbüros zum Zuge kommen. Neben dem vielen »Schwarzbrot«, den Um-, An- und Ausbauten, gibt es nur wenige Gelegenheiten, jugendliche Energien auszutoben. Darum gilt es, jeden Wettbewerb zu nutzen, zu dem auch »No-Names« zugelassen sind. Auslober, die explizit auf die Vielfalt der Ideen setzen, experimentieren mitunter ganz gerne mit den unkonventionellen Ansichten der Berufseinsteiger. Und das Spektrum unterschiedlichster Ansätze ist breit gefächert: Den strukturell Planenden stehen frei Assoziierende gegenüber, den Geradlinigen die Unbefangenen. Während die einen kompromisslos ihre gestalterische Haltung durchsetzen, verhalten sich andere so überkorrekt gegenüber den Vorgaben, dass sich allein daraus schon planerische Ansätze generieren lassen. ge

Inhalt

Diskurs

03 Kommentar: Auch das Volk irrt, wenn man es vor die falsche Wahl stellt | Volkwin Marg

06 Magazin

12 On European Architecture: Picture Perfect: Amercia's cup building | Aaron Betsky

14 Im Blickpunkt: Vier neue Museumsbauten in Madrid | Klaus Englert

18 Schwerpunkt

Junge Architekten

19 Zum Thema – Gedanken zur Selbstpräsentation junger Architekten | Kristien Ring

20 Bar in Berlin und Feinkostmarkt in Essen von ROBERTNEUN™ | Franziska Eidner

28 Erweiterung Stadtmuseum Ljubljana und Wohnbauten in Slowenien von OFIS arhitekti | Mateja Medvedic

36 Parkhaus in coesfeld-Lette von Birk und Heilmeyer | Karl Kegler

42 Umbau einer WerkstattHalle zum Wohnatelier von Günther & Schabert | Michaela Busenkell

48 Domsingschule in Stuttgart von no w here Architekten | Petra Bohnenberger

54 Wohnhaus in Möriken (CH) von KEN Architekten | Carmen Eschrich

Empfehlungen

60 Kalender

60 Ausstellungen

- Die Stadt von morgen (Berlin) | Urte Schmidt

- Friedrich Wilhelm Kraemer (Braunschweig) | Ulrich Höhns

62 Neu in...

- Vigo (E) | Francesco Pagliari

- Wiesbaden | Marc Peschke

- Stuttgart | Christine Fritzenwallner

64 Bücher

Trends

66 Energie: Energieeffizientes Bauen durch das Netzwerk Architos | Christoph Gunßer

72 Technik aktuell Hochschule: Möbel aus Textilbeton | Ingo Bergmann, Christiane Feger

76 Ökonomie: Freiburger Solarfonds | Gudrun Escher

78 Produkte

- Brandschutz, Schallschutz, Sanierung | rm

- Die Mailänder Möbelmesse | uk

86 Schaufenster: Büromöbel | rm

90 Schwachstellen: Dachterrassen – Gefälle und Entwässerung | Rainer Oswald

Anhang

96 Autoren

97 Bildnachweis

98 Vorschau / Impressum

Detailbogen

99 Stuttgart: Domsingschule

102 Coesfeld-Lette: Parkhaus

Inspirierende Einschränkungen

Slowenien, das kleine Land am Schnittpunkt zwischen Ost-, Süd- und Mitteleuropa, macht mit einer Generation junger Architekten auf sich aufmerksam, die jene Lücken zu füllen wissen, welche der Zerfall Jugoslawiens aufgerissen hatte. Mit dabei sind seit einiger Zeit Ofis arhitekti. Restriktive Rahmenbedingungen betrachten sie nicht als Störung ihrer Kreativität, sondern erheben sie zu hehren Leitlinien ihrer Arbeit – historischer Bestand oder Sozialer Wohnungsbau, je komplexer die Aufgabe umso besser.

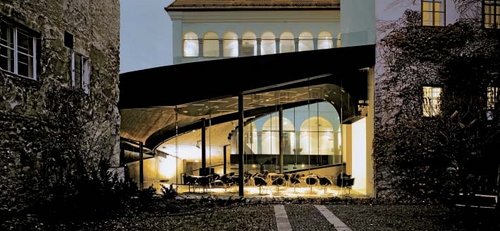

Das Palais Auersperg inmitten des denkmalgeschützten Zentrums der slowenischen Hauptstadt Ljubljana, um 1650 erbaut, wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder von Grund auf umgestaltet. 1998 beschloss das im Hause residierende Stadtmuseum, das Gebäude bedürfe einiger größerer baulicher Veränderungen, um den Ansprüchen des Museumsbetriebs gerecht zu werden. Das über Jahre entstandene Labyrinth aus kleinen, oft unzusammenhängenden Raumfolgen und seine sackgassenähnliche Erschließung boten als Ausstellungsraum kaum Möglichkeiten. Die Anforderungen des im Folgenden ausgeschriebenen Wettbewerbs lauteten dementsprechend, den Bestand »aufzuräumen«, das alte Palais zu sanieren und im Hof an eine Blendfassade einen Anbau anzufügen. Die Ausschreibung barg jedoch einige diffizile Herausforderungen, denn die Archäologen vermuteten im Boden historische Überreste, ohne deren Art oder Lage voraussagen zu können. Als entwerferisches Puzzle bot sich daher folgende Situation: ein Sanierungsobjekt der höchsten Denkmalschutzstufe, eine unbekannte aber heikle Befundlage im Untergrund und ein Bauherr, der wünschte, die vermuteten Ausgrabungsergebnisse innerhalb des musealen Kontextes zeigen und mit der übrigen Ausstellung vernetzen zu können.

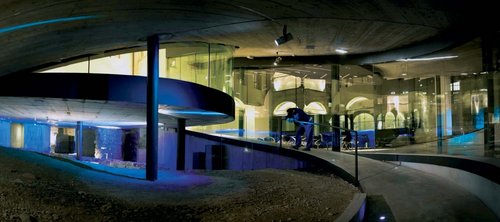

Das junge Büro Ofis arhitekti fand mit seinem Siegerentwurf eine ebenso simple wie einleuchtende Lösung; eine Spirale, die sich aus dem archäologischen Grabungsfeld im Untergeschoss hinauf ins Erdgeschoss windet, die Funde damit sicht- und erlebbar macht und in den Rest des Gebäudes einbezieht. Als Dach über dem ersten Spiralabschnitt erhebt sich aus der Hofebene eine gepflasterte Rampe und führt zum ersten Stockwerk hinauf, wo sie scheinbar in einen Balkon über dem Foyer des Altbaus übergeht.

Das Motiv der Spirale begleitet den Besucher durch die Ausstellungsbereiche im Inneren des Palais in Form einer abgehängten Decke, die den Schwung der Rampe durch das gesamte Museum weiterführt. In dieser Decke ist die gesamte Haustechnik wie Elektroleitungen, Sprinklersysteme, Belüftung und Beleuchtung unauffällig integriert. Diese durchgängige Gestaltung wirkt wie ein geschichtliches Band, entlang dessen der Besucher die vielschichtigen Zeugnisse der Stadtgeschichte erlebt, über die das Palais und sein Untergrund selbst beredt Auskunft geben, – eine Zeitreise, die von der prähistorischen über die römische Zeit, Mittelalter und Barock bis in die Gegenwart reicht.

Die Stärke des Entwurfs liegt darin, dass die Struktur flexibel genug ist, sich den archäologischen Bedingtheiten anzupassen, ohne dabei ihre Aussagekraft zu verlieren. Keines der Fundamente beeinträchtigt die unschätzbaren archäologischen Funde, die selbst während der Bauzeit nicht ausgelagert wurden, kein einziger Stein wurde entfernt oder verrückt. Im etwa ¬einen Meter unter der Geländeoberfläche gelegenen Museumscafé wurden sogar die original mittelalterlichen Pflastersteine als Bodenbelag verwendet. Von zart geschwungenen Glaswänden umgeben kann man hier den Blick auf die Arkadenreihen des Palais Auersperg genießen oder ihn weiter auf die Überreste einer römischen Straße einige Meter tiefer schweifen lassen.

Was verblüfft, ist, mit welcher Selbstverständlichkeit und Klarheit sich die Spirale, in Glas, Beton oder auch Metall verkleidet in den historischen Rahmen einfügt. Diese klare und maßvolle Detaillierung der Innenräume wäre eines erfahrenen Architekten würdig. Die zugleich bescheidene und auch mutige Gestaltung ist das Resultat der konsequenten und vollständigen ¬Akzeptanz aller einschränkenden Auflagen seitens der Bauherren.

Aufsteiger

Rok Oman und Špela Videcnik, beide Absolventen der Architekturschule in Ljubljana, gründeten 1996 das Büro Ofis Arhitekti. Noch bevor sie 2000 ihr Aufbaustudium an der AA in London abschlossen, waren sie schon durch einige gewonnene Wettbewerbe bekannt geworden. Seither haben sie nicht nur national, sondern auch international Anerkennung erfahren und sich einen Namen gemacht. Im Januar dieses Jahres wurde ihr Sozialwohnungsprojekt »30 apartments« an der slowenischen Küste für den Mies van der Rohe Preis nominiert, 2006 siegten sie im European Grand Prix for Innovation, 2005 bekam ihre Villa in Bled eine Anerkennung bei der Biennale in Miami. Und schon 2004 war die Architectural Review bei den AR D awards voll des Lobes über ihr Stadtmuseum Ljubljana.

Die Anfänge des Büros datieren in die gleichwohl spannende wie auch schwierige Aufbruchszeit Mitte der neunziger Jahre, als sich die ehemaligen jugoslawischen Republiken wirtschaftlich wie kulturell neu orientieren und mitunter ganz von vorn anfangen mussten. In dieser Zeit schlossen viele ehemals auch durch staatliche Förderung etablierte große Architekturbüros oder verkleinerten sich radikal. Hier bot sich für jüngere Architekten Raum, bei Wettbewerben zu reüssieren. Oman und Videcnik konnten in solchen Wettbewerben die Juroren häufig mit originellen Gedankengängen und klaren Konzepten beeindrucken.

In den letzten zehn Jahren haben sie so viele Erfahrungen im Umgang mit den unterschiedlichsten Auftraggebern, vom privaten Bauherrn über Gewerbetreibende bis hin zu staatlichen Stellen und deren jeweils sehr eigenen Abläufen, Kostenrahmen und Problemstellungen machen können.

Womöglich resultiert daraus die sehr eigene Methodik des Büros, die auch seine Eigenart ausmacht. Wie sie selbst sagen, suchen sie bei jeder Bauaufgabe immer den Kernpunkt der Ausschreibung, die einschränkenden Bedingungen. Statt diese zu missachten, werden sie als entwurfsbestimmendes Element inszeniert, wortwörtlich »befolgt« und – wenn möglich – sogar überzeichnet. In diesem Sinne ist ihr Tun sogar subversiv, indem »Gehorsam« als kreatives »Arbeitsinstrument« interpretiert und seine Grenzen exzessiv ausgelotet werden. Aus einer architektonischen Zwangsjacke wird dann plötzlich ein Abendkleid.

Weniger ist mehr – neu interpretiert

So geschehen beim öffentlich geförderten Wohnungsbauprojekt »650 apartments« für den Slowenischen Wohnbau-Fonds: Verständlicher Wunsch des Bauherrn war es, so viele Quadratmeter Wohnfläche auf dem Grundstück unterzubringen wie nur eben zulässig und möglich. Die Architekten sahen dies als Herausforderung an, ihrem Auftraggeber noch mehr zu geben als er verlangt hatte. Auch in Slowenien ist der Soziale Wohnungsbau von starren Vorgaben und Regularien geprägt, die wenig Spielraum für architektonischen Ausdruck oder Experimente lassen. Auf der Suche nach dem »Mehr« an möglichem Raum entdeckten Ofis arhitekti die Außenhaut als den einzig nicht durch Vorgaben reglementierten Bereich des Gebäudes. Sie entwickelten eine »zweischichtige« Fassade und teilten den Zwischenraum abwechselnd in Wintergärten, Loggien oder Terrassen, was dem Bauherrn zusätzliche 15 000 Quadratmeter Wohnfläche einbrachte. Architektonischer Einfallsreichtum bis zum Äußersten getrieben, resultierte in einer Fassade, die, einer Laubsägearbeit ähnlich, hell, farbenfroh und zeitgenössisch daherkommt. Bei einem ganz ähnlichen Sozialwohnungsbauprojekt in der Küstenstadt Izola konnten sie das Konzept ein weiteres Mal umsetzen. Den Wettbewerb gewannen sie, weil sie wiederum den meisten Wohnraum für die geringsten Kosten anbieten konnten, auch hier bot einzig die Fassade Freiraum für Experimente.

Ein ganz anderes Projekt, die Erweiterung einer Villa in Bled, stellte die Ofis arhitekti vor eine auf den ersten Blick nicht lösbare Aufgabe. Die Wohn¬fläche einer denkmalgeschützten Villa aus dem 19. Jahrhundert inmitten eines als nationales Kulturerbe geschützten und mit strengen Auflagen versehenen Gebietes sollte verdoppelt werden – natürlich unter Erhalt der freien Sicht auf den See. Die Auflagen buchstäblich befolgend, entdeckten die Architekten, dass der einzig »diskret antastbare« Bereich unterhalb des ¬Gebäudes lag. Das Ergebnis ist ein atemberaubendes Glasband unterhalb des Altbaus – eine reichlich dreiste Tat, die dennoch nahezu unsichtbar bleibt.db, Sa., 2007.06.30

30. Juni 2007 Mateja Medvedic

verknüpfte Bauwerke

Stadtmuseum Ljubljana

verknüpfte Akteure

Ofis arhitekti